인간과 자연이 공존하는 도시는 어떤 모습이어야 할까?

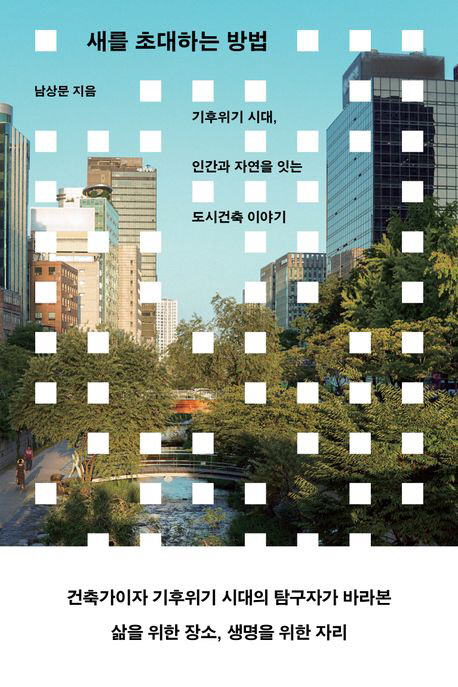

[박성천 기자가 추천하는 책] 새를 초대하는 방법, 남상문 지음

|

언어를 문자적으로 해석하는 것과 의미적으로 해석하는 것은 큰 차이가 있다. 언어가 포괄하는 뜻을 알기 위해서는 맥락과 의미를 파악하는 것이 중요하다. 결국은 텍스트나 콘텐츠는 해석이 문제이기 때문이다.

제목만으로도 눈길을 끄는 책이 있다. 호기심과 다양한 해석의 가능성을 제공한다.

‘새를 초대하는 방법’이라는 책이 그렇다. 어떻게 새를 초대한다는 것일까. 새를 왜 초대하는 것일까. 새 외에 다른 동물은 초대해서는 안 되는 것일까. 제목은 생각의 꼬리를 물게 한다.

연세대와 아주대에서 건축설계를 가르치는 남상문 건축가는 “지속 가능한 삶과 사회를 위해 건축이 무엇을 할 수 있을까” 사유하고 고민한다. 다양한 매체에 평론이나 환경 관련 글을 기고하고 ‘지붕 없는 건축’을 펴낸 데서 보듯 그의 관심은 ‘건축’에 닿아 있다.

‘기후위기 시대, 인간과 자연을 잇는 도시건축 이야기’라는 부제가 말해주듯 책은 오늘의 시대 건축의 철학과 지향점을 이야기한다. 다시 말해 ‘새를 초대하는 방법’에 관한 부분을 곳곳에 배치해 두었다.

책은 저자가 지난 3년간 ‘바람과 물’, ‘건축과 사회’ 등에 연재한 칼럼을 토대로 발간됐다. 건축의 본질, 도시 공공성, 인간과 자연의 관계 등 일상에서 흔히 부딪히게 되는 내용들을 다루고 있다.

인간에게는 본능적으로 생명에 대한 정서적 유대를 지니고 있다. 생명에 대한 애호를 일컬어 바이오필리아(Biophilia)라고 하며 이를 도시계획에 접목한 것을 ‘바이오필릭 시티’라고 한다. 바이오필릭 시티는 친환경 도시계획과는 차원이 다른 개념이다. 탄소 배출, 에너지 소비를 줄이는 방식이 아닌 도시의 자연화, 야생화가 목적이다. 즉 인간과 자연의 상호관계성에 토대를 둔다.

<>야생조류 유리창 충돌이라는 뉴스는 더 이상 새로운 화젯거리가 아니다. 생태원에 따르면 매년 유리창이나 투명 방음벽을 분간하지 못하고 충돌해 사망하는 국내 야생 조류가 800만 마리로 추정된다.

이 같은 사실은 무엇을 말하는 것일까. 도심 속 건물은 새들의 생존을 위협하는 ‘흉기’로 전락했다는 의미다. 조경의 가치, 건물의 가치에만 치중한 나머지 자연과 타 생명에 대한 배려나 존중은 도외시한 탓이다. 다시 말해 새를 초대하는 것에는 조금의 관심도 없다는 얘기다.

저자는 말한다. 새를 초대하는 방법은 의외로 간단하다고. 마당 또는 테라스에 물을 담은 작은 그릇을 놓아두면 된다는 것이다. 물만 깨끗하면 어디서든 생명은 찾아온다는 지론이다.

그런데 깨끗한 물 한 사발 떠놓는 정도의 배려를 하지 못하는 이유는 경제성 때문이다. 자본의 관점으로 접근하기 때문이다. 유지가 어렵다, 돈이 안 된다 등등의 핑계로 사소한 관심마저 배제된다.

인도-아리아인의 고대 종교인 배다교에는 약자를 생각하는 몇 가지 제의 방식이 있었다. 그 가운데 종교 예식에 참여할 수 없는 배고픈 동물을 위해 작은 그릇에 음식을 담아 밖에 내놓았다. 자연과의 공존을 추구했던 고대인들의 철학을 엿볼 수 있는 대목이다.

오늘날 가장 화두가 되고 있는 전 지구적인 문제는 기후위기이다. 특히 올 여름 극한 폭염과 극한 폭우의 근인이 기후에서 비롯됐다는 것은 부정할 수 없는 사실이다.

회복탄력성이라는 말이 있다. 심리학, 경제학에서 곧잘 인용이 되곤 하지만 사실은 생태학에서 연유했다. 화마가 삼킨 숲이나 폭우가 할퀴어 버린 수변 등이 시간이 지나 본래의 모습을 되찾는 데는 회복탄력성이라는 힘이 있어서다.

저자는 “자연은 외력에 의해 계속 교란되고 변화하는 열린 시스템이지만 회복탄력성을 통해 지속성을 유지할 수 있다”며 “열어서 포용하고 변화에 적응해가며 성장할 때 생명은 경이로운 번영을 선사한다”고 강조한다.

책을 관통하는 메시지는 간단하다. 새를 초대하고 싶거든, 자연을 환대하고 공존하는 법을 실천하라는 것이다. <현암사·2만원>

/박성천 기자 skypark@kwangju.co.kr

제목만으로도 눈길을 끄는 책이 있다. 호기심과 다양한 해석의 가능성을 제공한다.

연세대와 아주대에서 건축설계를 가르치는 남상문 건축가는 “지속 가능한 삶과 사회를 위해 건축이 무엇을 할 수 있을까” 사유하고 고민한다. 다양한 매체에 평론이나 환경 관련 글을 기고하고 ‘지붕 없는 건축’을 펴낸 데서 보듯 그의 관심은 ‘건축’에 닿아 있다.

‘기후위기 시대, 인간과 자연을 잇는 도시건축 이야기’라는 부제가 말해주듯 책은 오늘의 시대 건축의 철학과 지향점을 이야기한다. 다시 말해 ‘새를 초대하는 방법’에 관한 부분을 곳곳에 배치해 두었다.

인간에게는 본능적으로 생명에 대한 정서적 유대를 지니고 있다. 생명에 대한 애호를 일컬어 바이오필리아(Biophilia)라고 하며 이를 도시계획에 접목한 것을 ‘바이오필릭 시티’라고 한다. 바이오필릭 시티는 친환경 도시계획과는 차원이 다른 개념이다. 탄소 배출, 에너지 소비를 줄이는 방식이 아닌 도시의 자연화, 야생화가 목적이다. 즉 인간과 자연의 상호관계성에 토대를 둔다.

조류충돌방지 스티커가 설치된 오동숲속도서관. <현암사 제공> |

이 같은 사실은 무엇을 말하는 것일까. 도심 속 건물은 새들의 생존을 위협하는 ‘흉기’로 전락했다는 의미다. 조경의 가치, 건물의 가치에만 치중한 나머지 자연과 타 생명에 대한 배려나 존중은 도외시한 탓이다. 다시 말해 새를 초대하는 것에는 조금의 관심도 없다는 얘기다.

저자는 말한다. 새를 초대하는 방법은 의외로 간단하다고. 마당 또는 테라스에 물을 담은 작은 그릇을 놓아두면 된다는 것이다. 물만 깨끗하면 어디서든 생명은 찾아온다는 지론이다.

그런데 깨끗한 물 한 사발 떠놓는 정도의 배려를 하지 못하는 이유는 경제성 때문이다. 자본의 관점으로 접근하기 때문이다. 유지가 어렵다, 돈이 안 된다 등등의 핑계로 사소한 관심마저 배제된다.

인도-아리아인의 고대 종교인 배다교에는 약자를 생각하는 몇 가지 제의 방식이 있었다. 그 가운데 종교 예식에 참여할 수 없는 배고픈 동물을 위해 작은 그릇에 음식을 담아 밖에 내놓았다. 자연과의 공존을 추구했던 고대인들의 철학을 엿볼 수 있는 대목이다.

오늘날 가장 화두가 되고 있는 전 지구적인 문제는 기후위기이다. 특히 올 여름 극한 폭염과 극한 폭우의 근인이 기후에서 비롯됐다는 것은 부정할 수 없는 사실이다.

회복탄력성이라는 말이 있다. 심리학, 경제학에서 곧잘 인용이 되곤 하지만 사실은 생태학에서 연유했다. 화마가 삼킨 숲이나 폭우가 할퀴어 버린 수변 등이 시간이 지나 본래의 모습을 되찾는 데는 회복탄력성이라는 힘이 있어서다.

저자는 “자연은 외력에 의해 계속 교란되고 변화하는 열린 시스템이지만 회복탄력성을 통해 지속성을 유지할 수 있다”며 “열어서 포용하고 변화에 적응해가며 성장할 때 생명은 경이로운 번영을 선사한다”고 강조한다.

책을 관통하는 메시지는 간단하다. 새를 초대하고 싶거든, 자연을 환대하고 공존하는 법을 실천하라는 것이다. <현암사·2만원>

/박성천 기자 skypark@kwangju.co.kr