[위경혜의 호남 극장 영화사] <5> 극장 간판 화가

관객 사로잡은 ‘한 컷’…영화 흥행 선도한 ‘종합 화가’

1910년대 글씨 위주 간판으로 시작

60년대 7000명 활동…90년대 300명

‘스승’이 주인공 얼굴…배경은 신입

경력 10년 쯤 돼야 제대로 된 작품

구상·문안 디자인·회화 ‘종합미술품’

‘간판쟁이’ 아닌 ‘종합 화가’ 자부심

1910년대 글씨 위주 간판으로 시작

60년대 7000명 활동…90년대 300명

‘스승’이 주인공 얼굴…배경은 신입

경력 10년 쯤 돼야 제대로 된 작품

구상·문안 디자인·회화 ‘종합미술품’

‘간판쟁이’ 아닌 ‘종합 화가’ 자부심

광주극장이 관객들과 함께 그린 영화 간판. <위경혜씨 제공> |

과거 스크린을 한 개만 갖춘 단관(單館) 극장의 홍보는 일간지 광고와 포스터(poster) 그리고 간판 그림이었다. 이 가운데 전국 모든 극장이 어김없이 내걸었던 것이 간판 그림이었다. 영화의 줄거리 또는 출연 배우를 한정된 공간에 압축적으로 그려내는 극장간판은 영화흥행을 이끄는 선두주자였다. 1910년대 글씨 위주의 ‘소박한’ 내용을 담으면서 극장간판의 역사는 시작되었다. 1929년 조선박람회 개최를 계기로 극장간판은 내용 전달을 넘어서 과시적인 모습을 보였다. 일본의 간판업자들이 조선인에게 간판 관련 지식을 전하면서 나타난 현상이었다.

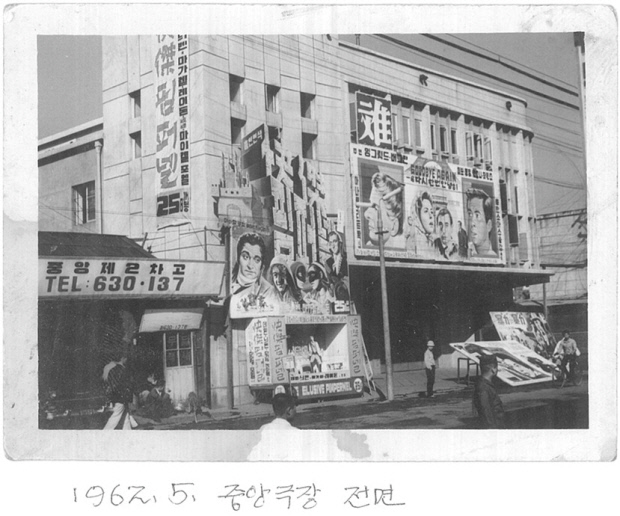

해방과 함께 미국영화가 쏟아져 들어오고 한국전쟁 이후 재건 담론과 함께 신설 극장이 늘어나면서 간판의 숫자도 증가했다. 간판의 구도 역시 변모하면서 주연 배우와 영화 제목만 그리던 초반의 단조로운 모습에서 벗어나 차츰 극적 인물의 신체를 노출하는 장면까지 담았다. 1962년에 이르러 극장간판의 형식이 획기적으로 변하였다. 기존의 사각형 캔버스 틀을 벗어나 돌출 형태의 간판이 선보였기 때문이다. 돌출간판은 간판에 간판을 덧대어 배우의 얼굴을 도드라지게 만들어 입체감을 살렸다.

단관 극장 시기 간판 화가의 숫자는 공식적으로 알려진 바 없다. 다만, 한국영화 산업이 호황을 이루던 1960년대 후반 극장간판 종사자는 6000~7000명에 이른 것으로 알려진다. 그들의 숫자는 1970년대 극장 산업의 변화와 함께 줄어들었다. 흑백 TV 보급과 실외 놀이 확산과 같은 극장을 벗어난 곳의 오락거리는 영화와 경쟁 관계를 형성하였다. 이에 따라 경기도를 제외한 지역에서 개관 극장을 찾아보는 일은 쉽지 않았다. 1977년 전국의 570여 개 극장에서 일하는 간판 화가는 600여 명이었는데, 수습생을 포함해도 1500명에 그쳤다. 전성기의 4분의 1로 줄어든 것이다. 1990년대 초중반이 되면 서울에서 일하는 100여 명을 비롯해 전국적으로 300여 명에 불과했다. 당시 서울에서 일류로 꼽히는 극장간판 화가는 국도극장 백춘태와 명보극장 고광현 그리고 피카디리극장 조종태 등이었다.

극장간판을 그리는 작업은 철저하게 공동으로 이뤄졌다. 한 작품에 평균 7~8명이 한 팀을 구성했는데, 시기에 따라서 최소 5명에서 최대 12명에 이르기도 했다. 참여자들은 경력에 따라서 역할을 나눴다. 보통 ‘스승’에 해당하는 미술부장이 밑그림을 그려서 전체 윤곽을 잡으면, 그림 배경은 신입, 조연급 배우는 중견 그리고 주인공 얼굴은 스승이 마무리했다. 수습생으로 불린 신입은 도제식으로 그림을 배웠기 때문에 작업실 허드렛일부터 시작했다. 그들은 기량이 쌓이면 조연배우의 얼굴을 그릴 기회가 주어졌고 차츰 주연 배우의 얼굴 순서로 나아갔다. 경력 10년은 되어야 제대로 된 그림을 그릴 수 있었다. 극장간판 그림은 실물과의 유사성에 초점을 두었지만, 같은 배우의 얼굴을 그리더라도 간판 화가에 따라서 느낌이 달랐다. 그만큼 그리는 사람의 스타일을 반영하여 완성되는 것이 극장간판이었다.

극장에서 간판 그림에 종사하는 사람을 부르는 호칭은 다양했다. 그것은 극장미술가, 선전미술인, 광고미술인, 극장 광고미술인 그리고 극장간판 화가 등이었다. 또는 페인트공과 도장공(塗裝工) 심지어 ‘간판쟁이’로 불렸다. ‘장이’의 사투리인 ‘쟁이’라는 접미사에서 볼 수 있듯이, 극장간판 그리는 사람들에 대하여 사회적으로 낮은 신분이라는 오해와 편견이 자리하였다. 간판과 같은 상업 미술은 제도 교육을 받지 못한 사람들이 하는 모방 행위이므로 순수 창작 미술에 미치지 못한다는 위계적인 태도를 반영한 결과였다. 하지만 1979년 당시 전국의 극장간판 화가 1200여 명 가운데 30%가 정규대학 출신인 것으로 전해진다. 무엇보다도 극장간판 화가는 극장을 일터로 삼아 생계를 꾸려가는 사람들 사이에서 전문적인 직종으로 인식되었다.

극장간판을 그린 사람들 대부분은 ‘극장광고 미술인’으로 불리길 원했다. 극장간판은 그림 구상과 문안 디자인 그리고 회화 등을 모두 조화롭게 배치해야 완성할 수 있는 종합미술품이었기 때문이다. 주목할 사실은 순수미술 화가가 아무리 그림을 잘 그려도 극장간판을 못 그린다는 점이었다. 일반 유화 물감과 비교하여 페인트로 인물을 살리는 작업은 두 배 이상의 기술과 정성을 필요로 했기 때문이다. 또한, “10가지가 채 못 되는 제한된 색깔로 다양한 효과를 내야 하는” 기교가 요구되었다. 순수미술이 할 수 없는 영역까지 해내면서 극장간판 화가 대부분은 자신의 작업에 대하여 자부심을 지녔다. 순수미술 작가는 인물, 정물 그리고 풍경 등 자기 분야의 그림만 그리지만, 간판 화가는 동양화, 서양화, 초상화 그리고 구상화에 이르기까지 모두 소화할 수 있는 ‘종합화가’였기 때문이다.

극장간판 화가는 한 편의 영화를 압축적으로 설명하기 위하여 다각적인 노력을 기울였다. 간판 화가 가운데 일부는 그림을 구상하기 위하여 영화의 시나리오를 찾아서 읽기도 하고 영화 시사회에 참석하여 이야기의 흐름을 분석했다. 무엇보다 신경을 쓴 부분은 관객이었다. 1962년 서울 대한극장에서 개봉한 ‘벤허 Ben-Hur’(윌리엄 와일러, 1959)의 간판 그림을 그린 김영채에 따르면, 극장간판은 “영화의 핵심을 간결하게 두드러지게 표현함으로써 팬들과의 거리를 좁히는 것”이었다. 영화를 선전하는 간판은 ‘인상적’이어야 하는데, 그 이유는 ‘팬들이 간판에서 느낀 인상과 이미지에 살을 붙이기 위해서 극장에 들어오기’ 때문이었다. 그는 극장간판을 그릴 때 관객의 이해를 돕기 위하여 영화 장르에 따라서 다른 색깔을 사용했다. 스펙터클이 돋보이는 작품은 원색을 기조로 해서 강렬한 느낌을 주었고, 애정을 주제로 다룬 영화는 고운 중간색을 그리고 미스터리 장르는 어두운 색깔을 사용했다. 극장간판 화가는 오락과 예술 사이 경계에 서서 영화를 재창조한 또 다른 영화인이었다.

극장에서 그림을 배워 미술인의 삶을 살아간 사람들은 여러 갈래였다. 일부는 정통화단에 등단하여 순수미술 화가로 활동하였다. 대표적인 화가는 수묵과 기름을 이용해서 일상의 단면과 인물을 극사실주의적으로 묘사하는 이상원이다. 그는 어려서부터 그림에 특별한 재능을 보였지만 미술 공부를 제대로 한 적이 없었다. 한국전쟁 이후 서울의 서대문에 소재한 동양극장에서 극장간판을 그리면서 미술인의 삶을 시작했다. 이후 서울의 세기극장과 대한극장 그리고 부산과 진주 및 마산 등지에서도 극장간판 그림을 그렸다. 1970년 10월 26일 이상원은 안중근의사기념관 개관식을 앞두고 영정을 그려달라는 노산 이은상의 부탁을 받으면서 순수미술 영역으로 자리를 옮겼다. 1974년 그는 대한민국미술전람회에 입선하면서 ‘정식’ 화가가 되었다. 그로부터 20년의 세월이 훌쩍 지난 1999년 11월 생존 작가로서 처음으로 상트페테르부르크의 국립러시아미술관에서 초대전을 개최할 정도로 한국을 대표하는 화가가 되었다.

극장을 떠나 그림을 계속 그린 사람들은 순수화가 이외에 수출용 초상화와 풍경화를 전문적으로 제작하는 사람도 있었다. 수출용 그림은 이국적인 정취를 담은 갖가지 풍경과 정물 그리고 누드 등 외국인의 취향을 겨냥한 작품을 칭한다. 이들 그림 가운데 일부는 드물게 추상 기법을 적용하여 개성이 넘치는 반추상의 그림도 있었다. 1980년대 초반 미국과 일본 그리고 독일과 캐나다 등지에 그림을 수출한 업체는 서울에만 대략 50개 회사가 있었다. 최소 7~8명을 고용한 작은 규모의 회수부터 100여 명을 거느린 대형회사까지 규모는 다양했다. 수출용 그림을 그린 화가들은 서울에만 1000여 명이 일한 것으로 알려졌는데, 이들 상당수는 극장에서 자리를 옮긴 ‘프로화가’들이었다. 즉, 극장을 떠난 화가들이 선택한 삶은 여러 갈래였지만 모두 극장에서 배운 그림에 근간을 두고 있었다.

위경혜:영상예술학 박사이자 전남대 호남학연구원 학술연구교수이다. 극장을 중심으로 문화 수용의 지역성에 관심을 두고 있다.

※ 이 기사는 지역신문발전기금 지원을 받았습니다.

1962년 5월 광주 중앙극장 전면에 걸린 간판 그림. |

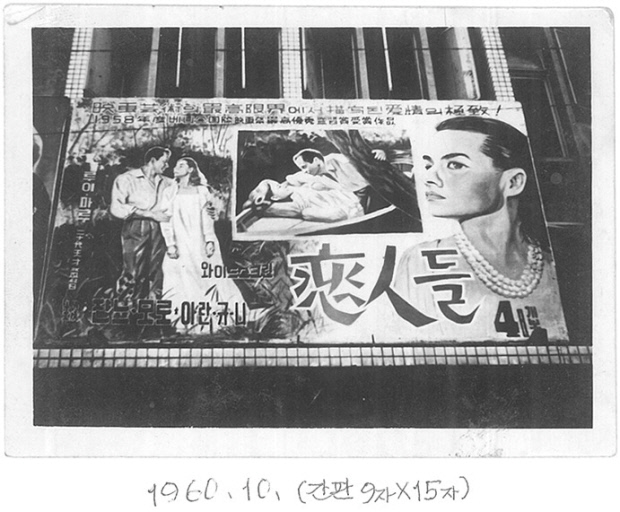

프랑스 영화 <연인들>(루이 말 Louis Malle, 1958)의 광주 개봉 당시 극장 간판. |

극장에서 간판 그림에 종사하는 사람을 부르는 호칭은 다양했다. 그것은 극장미술가, 선전미술인, 광고미술인, 극장 광고미술인 그리고 극장간판 화가 등이었다. 또는 페인트공과 도장공(塗裝工) 심지어 ‘간판쟁이’로 불렸다. ‘장이’의 사투리인 ‘쟁이’라는 접미사에서 볼 수 있듯이, 극장간판 그리는 사람들에 대하여 사회적으로 낮은 신분이라는 오해와 편견이 자리하였다. 간판과 같은 상업 미술은 제도 교육을 받지 못한 사람들이 하는 모방 행위이므로 순수 창작 미술에 미치지 못한다는 위계적인 태도를 반영한 결과였다. 하지만 1979년 당시 전국의 극장간판 화가 1200여 명 가운데 30%가 정규대학 출신인 것으로 전해진다. 무엇보다도 극장간판 화가는 극장을 일터로 삼아 생계를 꾸려가는 사람들 사이에서 전문적인 직종으로 인식되었다.

전국에서 유일하게 손그림으로 간판을 그리는 광주극장의 간판실. |

극장간판 화가는 한 편의 영화를 압축적으로 설명하기 위하여 다각적인 노력을 기울였다. 간판 화가 가운데 일부는 그림을 구상하기 위하여 영화의 시나리오를 찾아서 읽기도 하고 영화 시사회에 참석하여 이야기의 흐름을 분석했다. 무엇보다 신경을 쓴 부분은 관객이었다. 1962년 서울 대한극장에서 개봉한 ‘벤허 Ben-Hur’(윌리엄 와일러, 1959)의 간판 그림을 그린 김영채에 따르면, 극장간판은 “영화의 핵심을 간결하게 두드러지게 표현함으로써 팬들과의 거리를 좁히는 것”이었다. 영화를 선전하는 간판은 ‘인상적’이어야 하는데, 그 이유는 ‘팬들이 간판에서 느낀 인상과 이미지에 살을 붙이기 위해서 극장에 들어오기’ 때문이었다. 그는 극장간판을 그릴 때 관객의 이해를 돕기 위하여 영화 장르에 따라서 다른 색깔을 사용했다. 스펙터클이 돋보이는 작품은 원색을 기조로 해서 강렬한 느낌을 주었고, 애정을 주제로 다룬 영화는 고운 중간색을 그리고 미스터리 장르는 어두운 색깔을 사용했다. 극장간판 화가는 오락과 예술 사이 경계에 서서 영화를 재창조한 또 다른 영화인이었다.

극장에서 그림을 배워 미술인의 삶을 살아간 사람들은 여러 갈래였다. 일부는 정통화단에 등단하여 순수미술 화가로 활동하였다. 대표적인 화가는 수묵과 기름을 이용해서 일상의 단면과 인물을 극사실주의적으로 묘사하는 이상원이다. 그는 어려서부터 그림에 특별한 재능을 보였지만 미술 공부를 제대로 한 적이 없었다. 한국전쟁 이후 서울의 서대문에 소재한 동양극장에서 극장간판을 그리면서 미술인의 삶을 시작했다. 이후 서울의 세기극장과 대한극장 그리고 부산과 진주 및 마산 등지에서도 극장간판 그림을 그렸다. 1970년 10월 26일 이상원은 안중근의사기념관 개관식을 앞두고 영정을 그려달라는 노산 이은상의 부탁을 받으면서 순수미술 영역으로 자리를 옮겼다. 1974년 그는 대한민국미술전람회에 입선하면서 ‘정식’ 화가가 되었다. 그로부터 20년의 세월이 훌쩍 지난 1999년 11월 생존 작가로서 처음으로 상트페테르부르크의 국립러시아미술관에서 초대전을 개최할 정도로 한국을 대표하는 화가가 되었다.

극장을 떠나 그림을 계속 그린 사람들은 순수화가 이외에 수출용 초상화와 풍경화를 전문적으로 제작하는 사람도 있었다. 수출용 그림은 이국적인 정취를 담은 갖가지 풍경과 정물 그리고 누드 등 외국인의 취향을 겨냥한 작품을 칭한다. 이들 그림 가운데 일부는 드물게 추상 기법을 적용하여 개성이 넘치는 반추상의 그림도 있었다. 1980년대 초반 미국과 일본 그리고 독일과 캐나다 등지에 그림을 수출한 업체는 서울에만 대략 50개 회사가 있었다. 최소 7~8명을 고용한 작은 규모의 회수부터 100여 명을 거느린 대형회사까지 규모는 다양했다. 수출용 그림을 그린 화가들은 서울에만 1000여 명이 일한 것으로 알려졌는데, 이들 상당수는 극장에서 자리를 옮긴 ‘프로화가’들이었다. 즉, 극장을 떠난 화가들이 선택한 삶은 여러 갈래였지만 모두 극장에서 배운 그림에 근간을 두고 있었다.

위경혜:영상예술학 박사이자 전남대 호남학연구원 학술연구교수이다. 극장을 중심으로 문화 수용의 지역성에 관심을 두고 있다.

※ 이 기사는 지역신문발전기금 지원을 받았습니다.