[예향 초대석-‘지리산 시인’ 박남준] “맘에 드는 시 한편, ‘나누는 삶’ 큰 행복이죠”

조태일 문학상 수상

시집 ‘어린왕자로부터 새드 무비’ 임화 문학예술상 등 수상

지리산 자락 19년…따뜻한 시 한편, 나눔·기부 가장 행복

“향기로운 꽃들의 서사로 길 끝까지 인생의 서정 닦고 싶어”

시집 ‘어린왕자로부터 새드 무비’ 임화 문학예술상 등 수상

지리산 자락 19년…따뜻한 시 한편, 나눔·기부 가장 행복

“향기로운 꽃들의 서사로 길 끝까지 인생의 서정 닦고 싶어”

1984년 시 전문지 ‘시인’ 제2집으로 등단한 후 38년 동안 자연과 벗하며 내면의 깊은 성찰을 통해 인간과 자연의 공존을 지향하는 시를 써오고 있는'지리산 시인' 박남준(65). 지난해 9월 '조태일문학상'과 '임화 문학예술상'을 수상했다. |

시인은 신작시집 ‘어린 왕자로부터 새드 무비’에 사인을 하며 산 모양을 먼저 그리고 녹색 칠을 한 후 ‘먼 산빛같은 마음으로’라고 적었다. 지리산자락에 살고 있는 시인의 거처 ‘심원재’(心遠齋)가 품고 있는 의미이기도 하다. 지난해 9월 ‘조태일 문학상’과 ‘임화 문학예술상’을 수상한 박남준(65) 시인의 시 세계와 ‘나누는 삶’에 대해 들었다.

◇생명들과 더불어 살아가는 ‘지리산 시인’=박남준 시인이 사는 집 당호(堂號)는 ‘심원재’(心遠齋)이다. 당호는 전주에서 고전을 공부할 때 사부님이 도연명의 ‘음주(飮酒)’ 20수 시편 가운데 5번째 시편에서 글귀를 따와 지었다고 한다. ‘마음이 멀어지면 사는 곳도 자연히 외딴 곳이 된다오’(心遠地自偏)라는 대목이다.

대문 대신 비파나무와 산수유 나무가 수문장처럼 좌우측에 서있는 입구를 지나면 푸른색 지붕을 인 농가 처마에 걸린 수백 개의 곶감들이 붉은 꽃등을 켠 듯 환하다. 한편에는 겨울을 날 나무 장작이 차곡차곡 쟁여져 있다.

이순(耳順·60)을 지난 연륜만큼 시인의 머리에는 서리가 앉았지만 그의 얼굴은 ‘어린 왕자’처럼 해맑기만 하다. 시인은 손수 만든 발효차를 권했다. 잠시 자리를 비운 시인은 차와 함께 곁들일 수 있는 자연 요리를 ‘뚝딱’ 만들어 내왔다. 옻칠을 한 네모난 나무 접시에 감 말랭이와 비파나무 잎, 빨간 해당화 열매, 꽈리를 멋들어지게 올렸는데 보는 순간 탄성이 절로 나왔다. 텃밭채소로 차리는 ‘자연밥상’은 시인에게 멋부림이 아니라 자존감을 높이는 방법이면서 자연재료로 쓰는 시(詩) 한편이다.

지난해 4월 시집 ‘어린왕자로부터 새드 무비’를 펴낸 시인은 9월에 ‘제3회 조태일 문학상’과 ‘제13회 임화 문학예술상’을 잇따라 수상했다. 이전에도 ‘천상병 시문학상’(2011년)과 (사)한국작가회의가 주는 ‘제14회 아름다운 작가상’(2015년)을 수상한 바 있다.

영광 법성포 태생인 시인은 대학 4학년이던 1984년 시전문지 ‘시인’(詩人) 제2집에 180행에 이르는 담시(譚詩) ‘할매는 꽃신 신고 사랑노래 부르다가’와 ‘법성포’ 연작 시편을 발표하며 작품 활동을 시작했다. 등단 후 40년 가까운 시간동안 그는 죽형(竹兄) 조태일(1941~1999) 시인의 말씀을 가슴에 새기며 살아왔다. 문단이나 정치판을 기웃거리지 말고, ‘고집스럽게 자신의 길을 찾아가라’는 조언이었다.

◇‘모악산방’에서 ‘심원재’로…시세계 변모=공간과 환경이 시인의 시세계에 미치는 영향을 무시할 수 없다. 1991년 3월부터 13년을 살았던 모악산 새터골에 자리한 외딴집 ‘모악산방’에서 썼던 시와 지리산 자락 양지바른 ‘심원재’로 거처를 옮긴 후 시가 확연하게 달라졌기 때문이다. ‘어둡고 그늘진 쪽에 자리’했던 그의 시들은 따뜻해지고 밝아졌다.

“언젠가 그런 생각을 해봤어요. 어떤 시인은 쓰러져 있는 사람에게 다가가서 희망의 언어로 북돋워주고 위안이 돼주는 시를 쓰는 반면에 같이 쓰러져서 ‘세상에 슬픔이 가득 차있는 사람이 너만이 나야. 나도 너 못지않아’ 그래서 동지적 위안이 되어주는 글쓰기를 하는 시인이 있을 것이다. 그러면 나는 전자보다 후자에 가깝지 않은가. 여기는 하루에 빨래가 두 번이나 말라요. 모든 것이 다 환한 거예요. 슬플 겨를이 없고, 슬픔이 없어졌어요.”

시인의 시와 산문은 풀꽃과 나무, 벌레, 새, 별 등 자연이 주 소재로 등장한다. 그는 이러한 이유에 대해 지난 2002년 펴낸 산문집 ‘꽃이 진다 꽃이 핀다’에서 “산과 바다, 들과 강에서 우리들은 자랐다. 나의 글들이 보다 풀이나 나무와 같은 식물성에 가깝다면 그 안에서 자랐기 때문일 터”라고 했다.

또한 ‘싱싱한 홀애비’와 ‘상추도둑’, ‘그 아저씨네 간이 휴게실 아래 그 여자의 반짝이는 옷 가게’ 등 작품은 시인의 유머 넘치고 해학적인 ‘살맛나는’ 또 다른 시세계를 보여준다.

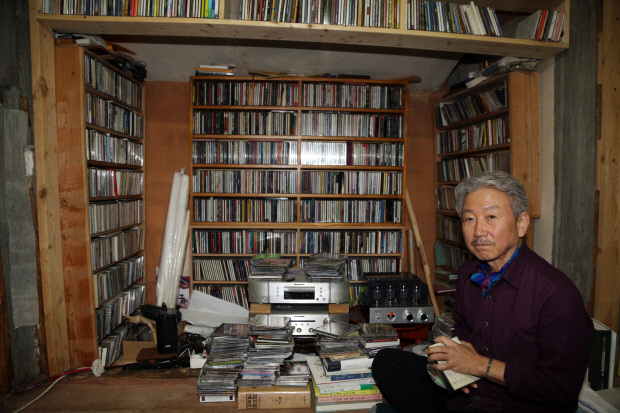

시인의 시세계 밑바탕에는 그림과 음악이 깔려있다. 2013년에 광주 ‘메이홀’에서 시쓰고 노래하고 그림 그리는 임의진과 2인전을 열기도 했다. 젊은 시절, 전주에서 풍물패 ‘갠지갱’을 만들어 활동했고, 기타와 하모니카, 노래 실력도 수준급이다. 현재 살고 있는 ‘심원재’ 한쪽 벽면은 CD로 온통 채워져 있다. 음악에서 아이디어를 얻어 쓴 작품들이 많다. ‘저녁 무렵에 오는 첼로’와 ‘쳇 베이커를 듣는 밤 문을 두드렸던 베짱이’ 등이 대표적이다. 상상해보라. 음울한 음악을 듣고 있는 시인을 찾아온 풀벌레를….

“아침 방문을 여니 문밖에 쓰러져 누운 베짱이 한 마리/ 미안하다 듣지 못했다/ 용서해라 추웠다 살피기 싫었다/ 밤새 여름을 노래하던 세기의 음악가가/ 생애를 마쳤다/ 삶의 현장에서 내몰린 얼마나 많은 사람들/ 이 밤 노숙으로 뒤척이고 있을까…” (‘쳇 베이커를 듣는 밤 문을 두드렸던 베짱이’ 중)

◇‘생명 살리기’와 ‘나누는 삶’ 실천=사람들은 도시인 특유의 이기심과 물욕을 모두 내려놓고 자연과 벗하며 사는 시인에게서 헨리 데이비드 소로(1817~1862)와 스코트 니어링(1883~1983)을 떠올린다.

시인은 세상의 부조리를 외면한 채 고고(孤高)하게 숨어사는 ‘은거’(隱居) 시인이 아니다. 비록 도시를 떠나 ‘모악산방’에 이어 ‘심원재’, 자연 속에 살고 있지만 이 땅에서 시인으로서 어떤 길을 걸어야 하는지 끊임없이 질문하고 답을 찾기 위해 길을 나섰다. 2004년 도법·수경 스님과 1년 동안 ‘생명평화탁발 순례’를 했고, 2008년 4대강 사업과 대운하 정책이 발표되자 ‘생명의 강을 모시는 사람들’ 순례단 일원으로 104일 순례를 하는 등 생태·환경운동가로 변신했다. 현재도 시인은 ‘산악열차 반대 대책위원회’ 상임대표를 맡아 뜻을 함께 하는 하동 주민들과 반대 운동을 벌이고 있다. 그런 까닭에 시인은 책상이 아닌 ‘길 위에서’, 펜이 아닌 온 몸으로 시를 썼다. 시인의 삶과 글은 합일(合一)돼 조화를 이룬다.

시인은 ‘자발적인 가난’을 감내하며 이웃과 ‘나누는 삶’을 실천해오고 있다. ‘심원재’내 부엌과 다실을 겸한 공간 창가에는 빨간 돼지저금통이 놓여있다. 거기에는 ‘전쟁과 질병, 기아로부터 고통 받는 세상의 아이들에게 나를 나누는 향기로운 손길을 여기에^^’ 문구가 적혀있다.

시인은 어느 날 홀연히 세상을 떠났을 때 쓰라는 용도로 통장에 ‘관(棺)값’ 300만원(처음에는 200만원이었는데 심장수술을 두 차례 한 후 300만원으로 인상했다)만 남기고 나머지는 아낌없이 기부를 한다. 하지만 지난해는 ‘코로나 19’의 확산으로 강연 의뢰가 끊겨 많은 애로를 겪었다. 통장 잔고가 거의 바닥나는 바람에 고정적으로 자동이체 되는 기부금 마련을 고민해야 할 정도였다.

“‘언제가 제일 행복해?’ 묻는다면 저는 시인이니까 내 맘에 드는 시 한편 썼을 때가 무엇과도 바꿀 수 없이 행복한 거고, 또 언제 행복하냐면, 제가 가진 삶을 누군가와 함께 나누었을 때, 가급적이면 세상의 공동선(共同善)에 가까운, 그러면서 도움이 필요한 곳에 나누어졌을 때가 가장 행복하지요.”

지리산자락으로 이사 온 지 어느새 19년, 이순(耳順) 나이를 훌쩍 지난 시인은 자연의 일부가 된 듯하다. 머지않아 시인의 마을에도 겨울을 이겨낸 매화가 방긋 꽃망울을 터트릴 것이다.

/글·사진=송기동 기자 song@kwangju.co.kr

처마밑 자연건조 중인 곶감 모양새를 다듬는 시인. |

|

지난해 4월 시집 ‘어린왕자로부터 새드 무비’를 펴낸 시인은 9월에 ‘제3회 조태일 문학상’과 ‘제13회 임화 문학예술상’을 잇따라 수상했다. 이전에도 ‘천상병 시문학상’(2011년)과 (사)한국작가회의가 주는 ‘제14회 아름다운 작가상’(2015년)을 수상한 바 있다.

영광 법성포 태생인 시인은 대학 4학년이던 1984년 시전문지 ‘시인’(詩人) 제2집에 180행에 이르는 담시(譚詩) ‘할매는 꽃신 신고 사랑노래 부르다가’와 ‘법성포’ 연작 시편을 발표하며 작품 활동을 시작했다. 등단 후 40년 가까운 시간동안 그는 죽형(竹兄) 조태일(1941~1999) 시인의 말씀을 가슴에 새기며 살아왔다. 문단이나 정치판을 기웃거리지 말고, ‘고집스럽게 자신의 길을 찾아가라’는 조언이었다.

◇‘모악산방’에서 ‘심원재’로…시세계 변모=공간과 환경이 시인의 시세계에 미치는 영향을 무시할 수 없다. 1991년 3월부터 13년을 살았던 모악산 새터골에 자리한 외딴집 ‘모악산방’에서 썼던 시와 지리산 자락 양지바른 ‘심원재’로 거처를 옮긴 후 시가 확연하게 달라졌기 때문이다. ‘어둡고 그늘진 쪽에 자리’했던 그의 시들은 따뜻해지고 밝아졌다.

|

시인의 시와 산문은 풀꽃과 나무, 벌레, 새, 별 등 자연이 주 소재로 등장한다. 그는 이러한 이유에 대해 지난 2002년 펴낸 산문집 ‘꽃이 진다 꽃이 핀다’에서 “산과 바다, 들과 강에서 우리들은 자랐다. 나의 글들이 보다 풀이나 나무와 같은 식물성에 가깝다면 그 안에서 자랐기 때문일 터”라고 했다.

또한 ‘싱싱한 홀애비’와 ‘상추도둑’, ‘그 아저씨네 간이 휴게실 아래 그 여자의 반짝이는 옷 가게’ 등 작품은 시인의 유머 넘치고 해학적인 ‘살맛나는’ 또 다른 시세계를 보여준다.

시인의 시세계 밑바탕에는 그림과 음악이 깔려있다. 2013년에 광주 ‘메이홀’에서 시쓰고 노래하고 그림 그리는 임의진과 2인전을 열기도 했다. 젊은 시절, 전주에서 풍물패 ‘갠지갱’을 만들어 활동했고, 기타와 하모니카, 노래 실력도 수준급이다. 현재 살고 있는 ‘심원재’ 한쪽 벽면은 CD로 온통 채워져 있다. 음악에서 아이디어를 얻어 쓴 작품들이 많다. ‘저녁 무렵에 오는 첼로’와 ‘쳇 베이커를 듣는 밤 문을 두드렸던 베짱이’ 등이 대표적이다. 상상해보라. 음울한 음악을 듣고 있는 시인을 찾아온 풀벌레를….

“아침 방문을 여니 문밖에 쓰러져 누운 베짱이 한 마리/ 미안하다 듣지 못했다/ 용서해라 추웠다 살피기 싫었다/ 밤새 여름을 노래하던 세기의 음악가가/ 생애를 마쳤다/ 삶의 현장에서 내몰린 얼마나 많은 사람들/ 이 밤 노숙으로 뒤척이고 있을까…” (‘쳇 베이커를 듣는 밤 문을 두드렸던 베짱이’ 중)

◇‘생명 살리기’와 ‘나누는 삶’ 실천=사람들은 도시인 특유의 이기심과 물욕을 모두 내려놓고 자연과 벗하며 사는 시인에게서 헨리 데이비드 소로(1817~1862)와 스코트 니어링(1883~1983)을 떠올린다.

시인은 세상의 부조리를 외면한 채 고고(孤高)하게 숨어사는 ‘은거’(隱居) 시인이 아니다. 비록 도시를 떠나 ‘모악산방’에 이어 ‘심원재’, 자연 속에 살고 있지만 이 땅에서 시인으로서 어떤 길을 걸어야 하는지 끊임없이 질문하고 답을 찾기 위해 길을 나섰다. 2004년 도법·수경 스님과 1년 동안 ‘생명평화탁발 순례’를 했고, 2008년 4대강 사업과 대운하 정책이 발표되자 ‘생명의 강을 모시는 사람들’ 순례단 일원으로 104일 순례를 하는 등 생태·환경운동가로 변신했다. 현재도 시인은 ‘산악열차 반대 대책위원회’ 상임대표를 맡아 뜻을 함께 하는 하동 주민들과 반대 운동을 벌이고 있다. 그런 까닭에 시인은 책상이 아닌 ‘길 위에서’, 펜이 아닌 온 몸으로 시를 썼다. 시인의 삶과 글은 합일(合一)돼 조화를 이룬다.

시인은 ‘자발적인 가난’을 감내하며 이웃과 ‘나누는 삶’을 실천해오고 있다. ‘심원재’내 부엌과 다실을 겸한 공간 창가에는 빨간 돼지저금통이 놓여있다. 거기에는 ‘전쟁과 질병, 기아로부터 고통 받는 세상의 아이들에게 나를 나누는 향기로운 손길을 여기에^^’ 문구가 적혀있다.

시인은 어느 날 홀연히 세상을 떠났을 때 쓰라는 용도로 통장에 ‘관(棺)값’ 300만원(처음에는 200만원이었는데 심장수술을 두 차례 한 후 300만원으로 인상했다)만 남기고 나머지는 아낌없이 기부를 한다. 하지만 지난해는 ‘코로나 19’의 확산으로 강연 의뢰가 끊겨 많은 애로를 겪었다. 통장 잔고가 거의 바닥나는 바람에 고정적으로 자동이체 되는 기부금 마련을 고민해야 할 정도였다.

경남 하동군이 추진하는 ‘지리산 산악열차’ 백지화 운동을 벌이는 박남준 시인.(2020년) <박남준 제공> |

지리산자락으로 이사 온 지 어느새 19년, 이순(耳順) 나이를 훌쩍 지난 시인은 자연의 일부가 된 듯하다. 머지않아 시인의 마을에도 겨울을 이겨낸 매화가 방긋 꽃망울을 터트릴 것이다.

/글·사진=송기동 기자 song@kwangju.co.kr