대표 간신 9인을 통해 본 권력의 맨 얼굴

모든 권력은 간신을 원한다

이성주 지음

이성주 지음

|

“나라를 망치는 데에는 한 사람이면 충분하다”라는 말이 있다. 바로 ‘송사’에 나오는 유명한 격언이다.

사실 역사를 돌아보면 왕을 좌지우지하며 나라를 패망으로 이끌었던 이들이 적지 않다. 그러나 왕 곁에만 간신이 있었던 것은 아니다. 후계자 수업을 받는 이들 주위에도 간신은 들끓었다. 지금도 예외는 아니다. 그렇다면 왜 간신은 사라지지 않는 것일까.

바야흐로 정치의 시즌이다. 내년 총선이 다가오면서 여야의 힘겨루기와 내부의 경쟁도 치열하게 전개되고 있다. 정치적 이슈가 불거질 때마다 나오는 단어가 바로 ‘간신’이다. 간신(奸臣)이라는 단어는 불온하다. 사전적 정의는 ‘군주의 눈을 흐려 국정을 뒤에서 농간하는 간사한 신하’를 일컫는다. 격동의 역사를 간신들의 연대기라 하는 것은 어느 시대에나 간신이 존재했다는 사실을 전제한다.

그렇다면 “왜 간신은 사라지지 않을까?” 익숙하면서도 오래된 질문을 토대로 책을 쓴 이가 있다. ‘학교에서 가르쳐주지 않는 조선사 진풍경’, ‘왕들의 부부싸움’의 저자 이성주가 펴낸 ‘모든 권력은 간신을 원한다’는 한국사의 대표 간신 9인의 이야기다. 저자는 이들의 역사를 통해 권력과 조직의 속성을 들여다본다.

저자는 대다수의 간신은 군주에 의해 ‘발명된 존재’였다는 관점을 취한다. 다시 말해 ‘왕이 허락해야 등장하는 만들어진 내부의 적’이라는 것이다. 리더는 내부를 단속하고 주도권을 장악하는 수단으로 외부의 적을 활용했다. 물론 외부에서 찾지 못하면 내부의 적을 새로이 만들어 조직에 긴장감을 불어넣었다. 이렇게 만들어진 간신은 적당히 이용 하다가 쓸모가 다하면 조직의 오류를 안고 버려졌다. 이때 군주는 간신을 처단해 질서와 정의를 회복하는 명분을 삼았다.

저자가 주목한 9명은 홍국영, 김자점, 윤원형, 한명회, 김질, 이완용, 임사홍, 원균, 유자광이다. 구체적으로 계유정난을 통해 역사에 모습을 드러낸 한명회부터 1910년 8월 29일 경술국치 핵심인물인 이완용까지 간신들의 역사를 9가지 에피소드로 정리했다.

저자는 김자점에 대해 기반이 불안했던 인조가 자신을 위해 ‘짖어줄 개’로 인식했다고 본다. “문제는 이 ‘개’의 조건이었다. 충성스럽고 사나우면서도 자신에게 이를 드러내지 않아야 하고 무엇보다도 자신이 쉽게 다룰 수 있어야 했다.” 그 네 가지 조건은 바로 생각과 인망이 없으며 능력도 없고 만족을 몰라야 했다.

명종 때의 윤원형은 권력을 잡은 뒤 언론삼사를 자신의 아래에 두었다. 권력자들은 어느 시대나 언론이라는 감시견을 묶어두려는 속성이 있다. 우리의 현대사 또한 이를 방증한다. 그 시도가 성공했을 때 간신은 필연적으로 등장한다.

홍국영과 정조는 신하와 왕 그 이상의 소통하는 관계였다. 함께 죽을 고비를 넘겼고 험난한 과정을 거쳐 권력을 쥐게 됐다. 그러나 이후 정조는 이 관계를 과감하게 정리했다. 이는 군주가 ‘간신’의 행보를 막을 수 있는 방편 가운데 하나다.

권력의 속성상 모든 리더들은 간신을 원한다. 조직을 빠르게 장악하고자 하는 권력자에 의해 발명된 쓸모 있는 존재이기 때문이다. 따라서 조직이 부패로 멸망했다면 간신을 관리하는 데 있어 군주가 실패했다는 의미다.

링컨은 이렇게 말했다. “누군가의 인격을 시험하고 싶다면, 그에게 권력을 맡겨라” 기억해야 할 것은 간신은 간신의 얼굴을 하고 있지 않으며 특별한 존재도 아니라는 사실이다. 작은 힘이라도 쥐어졌을 때 흔들린다면 간신으로 변할 가능성이 있다. <추수밭·1만5000원>

/박성천 기자 skypark@kwangju.co.kr

사실 역사를 돌아보면 왕을 좌지우지하며 나라를 패망으로 이끌었던 이들이 적지 않다. 그러나 왕 곁에만 간신이 있었던 것은 아니다. 후계자 수업을 받는 이들 주위에도 간신은 들끓었다. 지금도 예외는 아니다. 그렇다면 왜 간신은 사라지지 않는 것일까.

그렇다면 “왜 간신은 사라지지 않을까?” 익숙하면서도 오래된 질문을 토대로 책을 쓴 이가 있다. ‘학교에서 가르쳐주지 않는 조선사 진풍경’, ‘왕들의 부부싸움’의 저자 이성주가 펴낸 ‘모든 권력은 간신을 원한다’는 한국사의 대표 간신 9인의 이야기다. 저자는 이들의 역사를 통해 권력과 조직의 속성을 들여다본다.

저자가 주목한 9명은 홍국영, 김자점, 윤원형, 한명회, 김질, 이완용, 임사홍, 원균, 유자광이다. 구체적으로 계유정난을 통해 역사에 모습을 드러낸 한명회부터 1910년 8월 29일 경술국치 핵심인물인 이완용까지 간신들의 역사를 9가지 에피소드로 정리했다.

저자는 김자점에 대해 기반이 불안했던 인조가 자신을 위해 ‘짖어줄 개’로 인식했다고 본다. “문제는 이 ‘개’의 조건이었다. 충성스럽고 사나우면서도 자신에게 이를 드러내지 않아야 하고 무엇보다도 자신이 쉽게 다룰 수 있어야 했다.” 그 네 가지 조건은 바로 생각과 인망이 없으며 능력도 없고 만족을 몰라야 했다.

명종 때의 윤원형은 권력을 잡은 뒤 언론삼사를 자신의 아래에 두었다. 권력자들은 어느 시대나 언론이라는 감시견을 묶어두려는 속성이 있다. 우리의 현대사 또한 이를 방증한다. 그 시도가 성공했을 때 간신은 필연적으로 등장한다.

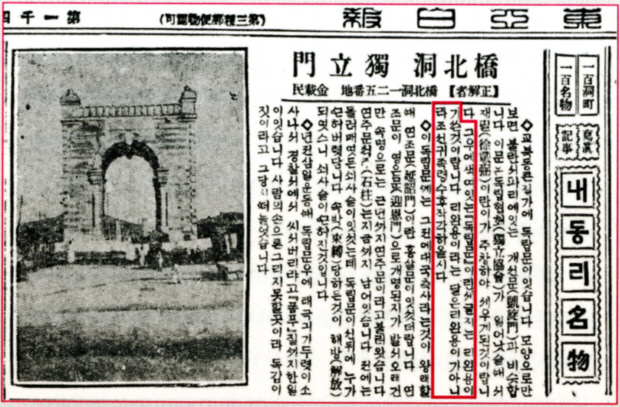

독립협회는 영은문을 헐고 독립문을 세웠다. 현판을 쓴 이가 누군지에 대해서는 의견이 분분하지만 1924년 동아일보 기사에는 ‘조선귀족 영주 후작 이완용이 썼다’는 증언이 나온다. <추수밭 제공> |

권력의 속성상 모든 리더들은 간신을 원한다. 조직을 빠르게 장악하고자 하는 권력자에 의해 발명된 쓸모 있는 존재이기 때문이다. 따라서 조직이 부패로 멸망했다면 간신을 관리하는 데 있어 군주가 실패했다는 의미다.

링컨은 이렇게 말했다. “누군가의 인격을 시험하고 싶다면, 그에게 권력을 맡겨라” 기억해야 할 것은 간신은 간신의 얼굴을 하고 있지 않으며 특별한 존재도 아니라는 사실이다. 작은 힘이라도 쥐어졌을 때 흔들린다면 간신으로 변할 가능성이 있다. <추수밭·1만5000원>

/박성천 기자 skypark@kwangju.co.kr