[위경혜의 호남 극장 영화사] 세계 진출을 위한 ‘조선성’의 역설: 청년 영화인 최남주의 꿈

<2> 광주 출신 영화인 최남주

1905년 출생…광주전등주식회사 설립 최원택 손자

동경 유학후 광산 사업 입지 다져…‘광산왕’ 전국 명성

1937년 조선영화주식회사 창립…영화 기업화 첫 주자

‘무정’ ‘새출발’ ‘수선화’ 3편 제작…10만명 흥행도

거금 10만원 투자 블록버스터 ‘춘향전’ 제작 계획

1905년 출생…광주전등주식회사 설립 최원택 손자

동경 유학후 광산 사업 입지 다져…‘광산왕’ 전국 명성

1937년 조선영화주식회사 창립…영화 기업화 첫 주자

‘무정’ ‘새출발’ ‘수선화’ 3편 제작…10만명 흥행도

거금 10만원 투자 블록버스터 ‘춘향전’ 제작 계획

최남주는 유럽 어느 도시를 거닐어도 손색이 없을 모던보이였다. 그의 복장은 작은 신장과 누르스름한 빛깔의 얼굴과 낯설게 어울리면서 근대 도시문화의 산보자이자, 식민지 문화 엘리트의 체화된 근대성을 표상했다.

<출처:박선홍 ‘광주1백년 ②, 광주문화재단 2014> |

보통 사람들은 영화를 떠올릴 때 배우 또는 감독에 먼저 관심을 둔다. 하지만 영화의 엔딩 크레딧(ending credit)에서 볼 수 있듯이, 영화는 다수의 인력과 대규모 자본을 투자하는 사업이다. 따라서 영화 제작에 필요한 자원을 동원할 수 있는 역량을 가진 영화사는 영화 문화를 구성하는 중요한 이슈이다. 지금은 블록버스터급 상업 영화 제작에 세계적 대기업이 참여하는 일을 흔히 볼 수 있다.

하지만 시간을 거슬러 올라가면 개인이 대표를 맡은 영화사의 시대가 있었다. 그 가운데 한국영화사의 한 획을 그었지만, 일반인을 비롯해 영화계에도 잘 알려지지 않은 인물이 있다. 그는 일제강점기 조선 최초로 영화 기업화를 달성한 조선영화주식회사의 최남주(崔南周)이다.

◇‘광산왕’으로 불린 사업가이자 영화인

최남주는 광주 지역민에게 익숙한 사람일 수 있다. 그가 광주좌의 불을 밝힌 광주전등주식회사 설립에 참여한 최원택의 손자이기 때문이다. 1905년생 최남주는 어려서부터 근대문물을 접할 기회가 많았다. 그래서인지 10대 후반에 서유럽 근대극의 영향을 받은 신극(新劇) 운동에 참여했다.

1921년 동우회순회연극단(同友會巡廻演劇團) 공연을 관람하면서 받은 감명을 잊지 못한 결과였다. 해당 연극은 동경 유학생과 노동자들의 회합 건물 기금을 마련하기 위한 것이었는데, 같은 식민지 청년으로서 동질감을 느껴서인지 최남주는 ‘연극 운동을 절감’하고 주위의 동인(同人)들을 모았다. 아마추어 배우로 구성된 소인극(素人劇)을 무대에 올린 최남주는 배우 또는 연출 역할을 맡으면서 지역 여성 노동자의 야학 운영비를 모으는 일에 참여했다. 연극은 그에게 당시 청년운동의 덕목이었던 근대적 ‘앎(知)’의 생산과 전파 즉, 지육(智育)을 기르는 일이었다.

최남주의 근대 문화에 대한 열망은 영화로 이어졌다. 광주를 떠난 최남주는 경성에서 보성고등보통학교를 졸업하고 일본 동경으로 유학을 떠났다. 일본에서 돌아오자마자 최남주는 경성에서 영화 제작에 돌입했다. 그가 기획하고 주연으로 참여한 작품은 단성사에서 개봉한 ‘꽃장사’(안종화, 1930)였다. 흥행 성적은 좋지 않았다. 광주에서 몇 편의 소인극 참여와 연출 경험이 전부였을 그에게 어쩌면 당연한 결과였다.

이후 최남주는 영화계 활동을 잠정 중단하고 광산 사업가로서 입지를 다졌다. 1933년 전남 광산군을 비롯해 전국 각지의 금(金)과 사금(砂金) 광구를 운영 또는 관리하면서 ‘광산왕’으로 불렸다. 광산업자로 살아가는 동안에도 최남주의 영화에 대한 열망은 사라지지 않았다.

1937년 최남주는 몇몇 영화인들과 함께 조선영화주식회사(약칭 ‘조영’)를 창립했다. 영화잡지 광고 문구에 영화사 설립 자금 50만원을 밝힐 정도로 ‘조영’은 자본 규모와 운영 면에서 기존의 영화사들과 다른 모습을 갖췄다. 최남주 영화사의 가장 큰 자랑은 촬영소였다. 의정부에 자리한 촬영소는 1000평 규모의 스튜디오였다.

녹음실과 현상실은 물론 영화사 직원을 위한 합숙소와 식당까지 갖춘 곳이었다. 제작의 안전을 기하기 위해 변전실과 영사실 그리고 녹음 모니터 공간까지 마련했다. ‘조영’은 문예봉과 김인규 그리고 김일해 등 일제강점기 최고의 영화배우를 포함해 감독 안석영까지 영화사 전속 인력으로 고용했다. 최남주의 영화사는 ‘조선의 할리우드’로 비유되었으며 영화산업은 물론 조선인 전체의 관심을 한몸에 받았다.

‘조영’이 제작 기반 시설부터 배우와 감독까지 참여 인력을 안정적으로 확보한 이유는 할리우드와 같은 스튜디오 시스템을 구축하고 해외시장 진출을 목표로 했기 때문이다. 영화사 설립 당시부터 내걸었던 최남주의 신조는 ‘조선의 정서’를 세계에 널리 알리는 것이었다. 그는 ‘향토색’과 ‘정조’를 앞세운 조선성(朝鮮性)을 구현한 영화를 만들어서 조선인이 있는 곳이라면 세계 어디든 보여주겠다는 포부를 가졌다. 제국의 지배 아래 식민지 청년의 민족주의 의식의 발현이었다.

◇조선영화주식회사 설립 영화제작

‘조영’이 제작한 영화는 ‘무정’(박기채, 1939)과 ‘새출발’(이규환, 1939) 그리고 ‘수선화’(김유영, 1940) 등 세 편이었다. 두 번째 작품은 10만 명의 관객을 동원할 만큼 흥행에도 성공했다, 하지만 ‘조영’은 더이상 영화를 제작할 수 없었다. 1942년 일제가 국책영화회사인 조선영화제작주식회사를 설립하고 최남주의 ‘조영’을 폐업 조치했기 때문이다.

조선성을 내세워 세계 무대에 진출하고 싶었던 최남주의 꿈은 여기서 멈추는 듯 보였다. 주목할 사실은 ‘무정’을 한창 제작 중이던 1938년 최남주가 사상 초유의 제작비를 투자해서 ‘춘향전’의 영화화를 계획했다는 일이다. 조선성의 정점으로 ‘춘향전’을 인식한 최남주는 제작비로 거금 10만원을 투자할 계획이었다. 이는 1939년 발성영화(talkie) 평균 제작비 1만 5000원의 6~7배에 달하는 액수이자 ‘조영’ 설립 자본금의 5분의 1에 해당했다. 요즘 말로 블록버스터 영화였다. 수출 계획을 세웠기 때문에 출연 배우도 인지도가 세계적으로 높은 인물을 찾았다.

이몽룡의 역할은 무용수 조택원(趙澤元)에게 맡겨졌다. 조택원은 일제강점기 조선에 처음으로 무용극 개념을 도입한 자로서 여성 무용수 최승희(崔承喜)와 함께 신무용(新舞踊)의 양대산맥으로 불린 인물이었다. 그는 동양의 주요 도시를 포함해 프랑스에서 자신의 춤을 선보이면서 세계적인 명성을 얻고 있었다. 가히 조선성의 세계 진출에 합당한 인물이었다. 이에 비하여 춘향의 역할은 공개 모집을 통해서 구했다. 당시 ‘동아일보’에 실린 ‘춘향의 조건’은 미안(美顔)과 고운 음성 그리고 ‘조선적일 것’이었다. 현재 ‘한국적일 것’으로 치환 가능한 ‘조선적’이라는 표현은 독자의 주관에 따라서 자의적으로 해석될 가능성이 농후한 말이었다.

성급히 결론을 말하자면 ‘춘향전’은 영화로 만들어지지 못했다. 시나리오 각색을 맡은 일본인 무라야마 도모요시(村山知義)가 일제 군국주의 때문에 사회적인 활동을 할 수 없는 상황이 발생했기 때문이다. 설령, 그렇지 않았다고 하더라도 ‘춘향전의 영화화’는 장담하기 어려웠다. ‘조선적인’ 것에 어울릴 배우를 선발하는 일이 쉽지 않았을 것이기 때문이다.

결국, 상업 극영화로 제작되지 못한 ‘춘향전’은 전북 남원 광한루에서 치러진 춘향의 입혼식(入魂式)을 촬영한 뉴스영화의 한 장면으로 남았다. 게다가 ‘춘향전’은 영화가 아니라 소설을 통해서 조선성의 정전(正典)이 되었다. 최남주의 출판사 학예사가 문고판 도서를 발간하면서 첫 번째 작업으로 ‘원본 춘향전’(1939)을 세상에 내놓았기 때문이다. 이때 원본(原本)이라는 명명에 주목할 필요가 있다. ‘춘향전’은 구술로 전해진 이야기이기 때문에 당연히 수많은 이본(異本)이 존재했다. 하지만 ‘원본’이라는 타이틀과 함께 이야기의 무한한 변주 가능성을 차단당했다. 마치 춘향이 ‘조선적일 것’이라는 문구에 갇힌 모습과 같았다.

‘춘향전’의 영화화 불가능성은 1948년 발간된 무라야마 도모요시의 책 ‘명희’ 가운데 단편 소설 ‘단청(丹靑)’을 통해 드러났다. 소설은 최남주로 짐작되는 인물의 요청으로 무라야마 도모요시로 짐작되는 작가가 일제강점기 조선에 도착해서 ‘조선적인 것을 찾아서(Searching for the Joseon-ness)’ 돌아다니는 내용을 담고 있다. 작가는 조선성 강박에 사로잡힌 의뢰인을 따라서 남원을 비롯해 경성의 양반 고택과 토막민 빈민가 그리고 시장통과 술집 등을 ‘답사’한다.

하지만 작가가 느낀 조선은 신여성과 일본인 그리고 분열된 생각을 지닌 지식인 등이 섞인 곳이었다. 소설 ‘단청’의 ‘조선성’을 찾는 고군분투는 실상 현재 K-컬쳐를 둘러싼 각종 이미지와 겹쳐 보인다. 식민지 조선의 ‘조선적인 것’이 돼지머리 국밥으로 표상될 수 없듯이, ‘한국적인 것’ 역시 경복궁에 입장할 때 할인 혜택을 부여하는 한복으로 압축되지 않을 것이기 때문이다.

어쩌면 최남주는 K-컬쳐의 원조라고 할 것이다. 다른 점이라면 그의 시대는 제국 질서 아래 식민지였고, 우리의 시대는 글로컬을 특징으로 한다. 달라지지 않은 사실은 그의 시대나 우리의 시대나 혼종 또는 잡종의 문화들이 서로 스며들고 뒤섞이며 모여 엉키고 흩어지기를 반복한다는 점이다.

※이 기사는 지역신문발전기금 지원을 받았습니다.

위경혜=영상예술학 박사이자 전남대 호남학연구원 학술연구교수이다. 극장을 중심으로 문화 수용의 지역성에 관심을 두고 있다.

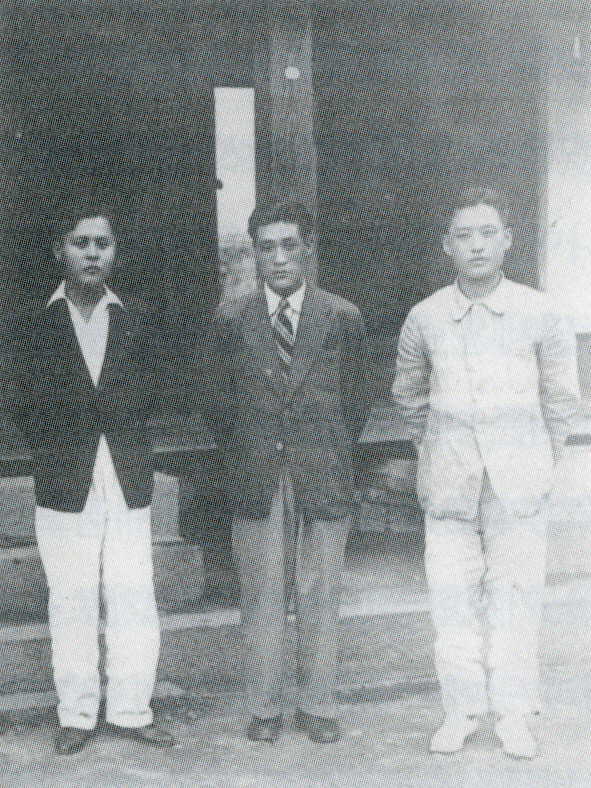

1938년 손기정 선수(가운데)와 함께 사진을 찍은 최남주(오른쪽).

<출처: 박선홍 ‘광주1백년 ②, 광주문화재단 2014> |

최남주는 광주 지역민에게 익숙한 사람일 수 있다. 그가 광주좌의 불을 밝힌 광주전등주식회사 설립에 참여한 최원택의 손자이기 때문이다. 1905년생 최남주는 어려서부터 근대문물을 접할 기회가 많았다. 그래서인지 10대 후반에 서유럽 근대극의 영향을 받은 신극(新劇) 운동에 참여했다.

최남주의 근대 문화에 대한 열망은 영화로 이어졌다. 광주를 떠난 최남주는 경성에서 보성고등보통학교를 졸업하고 일본 동경으로 유학을 떠났다. 일본에서 돌아오자마자 최남주는 경성에서 영화 제작에 돌입했다. 그가 기획하고 주연으로 참여한 작품은 단성사에서 개봉한 ‘꽃장사’(안종화, 1930)였다. 흥행 성적은 좋지 않았다. 광주에서 몇 편의 소인극 참여와 연출 경험이 전부였을 그에게 어쩌면 당연한 결과였다.

이후 최남주는 영화계 활동을 잠정 중단하고 광산 사업가로서 입지를 다졌다. 1933년 전남 광산군을 비롯해 전국 각지의 금(金)과 사금(砂金) 광구를 운영 또는 관리하면서 ‘광산왕’으로 불렸다. 광산업자로 살아가는 동안에도 최남주의 영화에 대한 열망은 사라지지 않았다.

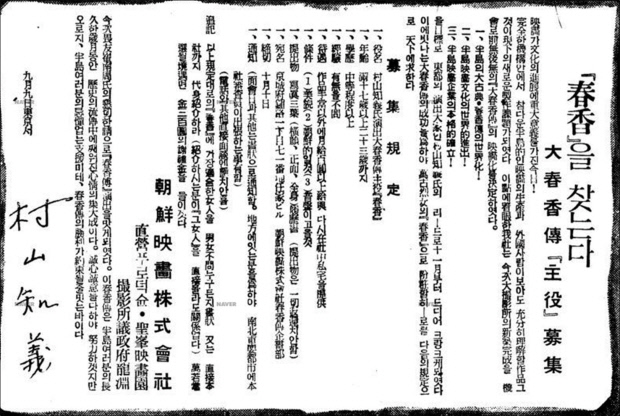

‘춘향을 찾는다. 대춘향전 주역 모집’ 광고(동아일보, 1938년 9월 18일, 2면). 춘향을 모집하는 조건 가운데 두 번째 항목이 ‘조선적일 것’으로 적혀 있다. 조선영화주식회사가 ‘춘향전’의 영화화 발표 당시 영화 제목은 ‘대춘향전’이었다. |

녹음실과 현상실은 물론 영화사 직원을 위한 합숙소와 식당까지 갖춘 곳이었다. 제작의 안전을 기하기 위해 변전실과 영사실 그리고 녹음 모니터 공간까지 마련했다. ‘조영’은 문예봉과 김인규 그리고 김일해 등 일제강점기 최고의 영화배우를 포함해 감독 안석영까지 영화사 전속 인력으로 고용했다. 최남주의 영화사는 ‘조선의 할리우드’로 비유되었으며 영화산업은 물론 조선인 전체의 관심을 한몸에 받았다.

‘조영’이 제작 기반 시설부터 배우와 감독까지 참여 인력을 안정적으로 확보한 이유는 할리우드와 같은 스튜디오 시스템을 구축하고 해외시장 진출을 목표로 했기 때문이다. 영화사 설립 당시부터 내걸었던 최남주의 신조는 ‘조선의 정서’를 세계에 널리 알리는 것이었다. 그는 ‘향토색’과 ‘정조’를 앞세운 조선성(朝鮮性)을 구현한 영화를 만들어서 조선인이 있는 곳이라면 세계 어디든 보여주겠다는 포부를 가졌다. 제국의 지배 아래 식민지 청년의 민족주의 의식의 발현이었다.

최남주가 만든 조선영화주식회사가 제작한 세번째이자 마지막 작품이 된 김유영 감독의 ‘수선화’(1940). 영화에는 당시 최고의 스타였던 문예봉과 김신재가 출연했으며 서울 성보극장을 비롯해 평양의 대중영화극장에서도 개봉됐다. |

‘조영’이 제작한 영화는 ‘무정’(박기채, 1939)과 ‘새출발’(이규환, 1939) 그리고 ‘수선화’(김유영, 1940) 등 세 편이었다. 두 번째 작품은 10만 명의 관객을 동원할 만큼 흥행에도 성공했다, 하지만 ‘조영’은 더이상 영화를 제작할 수 없었다. 1942년 일제가 국책영화회사인 조선영화제작주식회사를 설립하고 최남주의 ‘조영’을 폐업 조치했기 때문이다.

조선성을 내세워 세계 무대에 진출하고 싶었던 최남주의 꿈은 여기서 멈추는 듯 보였다. 주목할 사실은 ‘무정’을 한창 제작 중이던 1938년 최남주가 사상 초유의 제작비를 투자해서 ‘춘향전’의 영화화를 계획했다는 일이다. 조선성의 정점으로 ‘춘향전’을 인식한 최남주는 제작비로 거금 10만원을 투자할 계획이었다. 이는 1939년 발성영화(talkie) 평균 제작비 1만 5000원의 6~7배에 달하는 액수이자 ‘조영’ 설립 자본금의 5분의 1에 해당했다. 요즘 말로 블록버스터 영화였다. 수출 계획을 세웠기 때문에 출연 배우도 인지도가 세계적으로 높은 인물을 찾았다.

이몽룡의 역할은 무용수 조택원(趙澤元)에게 맡겨졌다. 조택원은 일제강점기 조선에 처음으로 무용극 개념을 도입한 자로서 여성 무용수 최승희(崔承喜)와 함께 신무용(新舞踊)의 양대산맥으로 불린 인물이었다. 그는 동양의 주요 도시를 포함해 프랑스에서 자신의 춤을 선보이면서 세계적인 명성을 얻고 있었다. 가히 조선성의 세계 진출에 합당한 인물이었다. 이에 비하여 춘향의 역할은 공개 모집을 통해서 구했다. 당시 ‘동아일보’에 실린 ‘춘향의 조건’은 미안(美顔)과 고운 음성 그리고 ‘조선적일 것’이었다. 현재 ‘한국적일 것’으로 치환 가능한 ‘조선적’이라는 표현은 독자의 주관에 따라서 자의적으로 해석될 가능성이 농후한 말이었다.

성급히 결론을 말하자면 ‘춘향전’은 영화로 만들어지지 못했다. 시나리오 각색을 맡은 일본인 무라야마 도모요시(村山知義)가 일제 군국주의 때문에 사회적인 활동을 할 수 없는 상황이 발생했기 때문이다. 설령, 그렇지 않았다고 하더라도 ‘춘향전의 영화화’는 장담하기 어려웠다. ‘조선적인’ 것에 어울릴 배우를 선발하는 일이 쉽지 않았을 것이기 때문이다.

결국, 상업 극영화로 제작되지 못한 ‘춘향전’은 전북 남원 광한루에서 치러진 춘향의 입혼식(入魂式)을 촬영한 뉴스영화의 한 장면으로 남았다. 게다가 ‘춘향전’은 영화가 아니라 소설을 통해서 조선성의 정전(正典)이 되었다. 최남주의 출판사 학예사가 문고판 도서를 발간하면서 첫 번째 작업으로 ‘원본 춘향전’(1939)을 세상에 내놓았기 때문이다. 이때 원본(原本)이라는 명명에 주목할 필요가 있다. ‘춘향전’은 구술로 전해진 이야기이기 때문에 당연히 수많은 이본(異本)이 존재했다. 하지만 ‘원본’이라는 타이틀과 함께 이야기의 무한한 변주 가능성을 차단당했다. 마치 춘향이 ‘조선적일 것’이라는 문구에 갇힌 모습과 같았다.

‘춘향전’의 영화화 불가능성은 1948년 발간된 무라야마 도모요시의 책 ‘명희’ 가운데 단편 소설 ‘단청(丹靑)’을 통해 드러났다. 소설은 최남주로 짐작되는 인물의 요청으로 무라야마 도모요시로 짐작되는 작가가 일제강점기 조선에 도착해서 ‘조선적인 것을 찾아서(Searching for the Joseon-ness)’ 돌아다니는 내용을 담고 있다. 작가는 조선성 강박에 사로잡힌 의뢰인을 따라서 남원을 비롯해 경성의 양반 고택과 토막민 빈민가 그리고 시장통과 술집 등을 ‘답사’한다.

하지만 작가가 느낀 조선은 신여성과 일본인 그리고 분열된 생각을 지닌 지식인 등이 섞인 곳이었다. 소설 ‘단청’의 ‘조선성’을 찾는 고군분투는 실상 현재 K-컬쳐를 둘러싼 각종 이미지와 겹쳐 보인다. 식민지 조선의 ‘조선적인 것’이 돼지머리 국밥으로 표상될 수 없듯이, ‘한국적인 것’ 역시 경복궁에 입장할 때 할인 혜택을 부여하는 한복으로 압축되지 않을 것이기 때문이다.

어쩌면 최남주는 K-컬쳐의 원조라고 할 것이다. 다른 점이라면 그의 시대는 제국 질서 아래 식민지였고, 우리의 시대는 글로컬을 특징으로 한다. 달라지지 않은 사실은 그의 시대나 우리의 시대나 혼종 또는 잡종의 문화들이 서로 스며들고 뒤섞이며 모여 엉키고 흩어지기를 반복한다는 점이다.

※이 기사는 지역신문발전기금 지원을 받았습니다.

|