[같이 읽어요] 어른·아이 모두 보듬어주는 ‘그림책 테라피’

독자층 어른으로 확산…그림책 읽는 모임도 활발

민주화운동·전쟁·평화·다큐 등 소재 다양해져

민주화운동·전쟁·평화·다큐 등 소재 다양해져

|

◇“그림책은 ‘사이’의 예술=“덜그럭덜그럭 흔들리는 마음이 숭숭 빈 공간을 만들었다. 그 빈틈으로 그림책 한권이 왔다”

최혜진 작가는 2017년 펴낸 ‘그림책에 마음을 묻다’(북라이프)에서 그림책과의 첫 만남에 대해 이렇게 묘사한다. 10년차 잡지 에디터를 그만 두고 자발적 백수 신분으로 새로운 언어를 배우면서 ‘뿌리부터 흔들리고’ 있던 그는 별 생각 없이 펼쳐본 그림책에서 새로운 자신의 길을 찾았다. 그리고 유럽과 국내 그림책 작가들을 찾아 나섰다. ‘그림책이 무언가 시작할 수 있는 용기를 북돋워주는 이유, 누군가의 영혼을 깊이 위로하는 이유를 이해하고’ 싶었기 때문이었다. ‘유럽의 그림책 작가들에게 묻다’(은행나무)와 ‘한국의 그림책 작가들에게 묻다’(한겨레출판)가 그러한 질문에 대한 결과물이다.

최근 들어 그림책을 보는 어른들이 부쩍 늘고 있다. 어린이들을 위한 책이라고 여겨졌던 그림책의 독자층이 어른으로 확산되고 있는 것이다. 그림책 작가 층이 확대되고, 작품 주제 또한 다채로워졌다. 성인을 대상으로 한 다채로운 창작 그림책과 그림책 관련 에세이집이 독서시장에 잇따라 선을 보이고 있다.

또한 시민 대상 그림책 창작 프로그램과 그림책을 함께 읽는 온·오프라인 모임도 광주를 비롯해 전국 각지에서 활발하게 펼쳐지고 있다. ‘그림책을 같이 읽는 엄마의 책 육아일기’로 알려진 문지애 아나운서가 운영하는 ‘애TV’는 현재 3만9000여명의 구독자를 확보할 정도로 인기를 끌고 있다. 어른들이 그림책의 세계에 마음을 빼앗기는 이유는 뭘까?

김장성 작가는 ‘사이에서, 그림책읽기’(이야기꽃)를 통해 “그림책은 ‘사이’의 예술이다. 글과 그림사이, 장면과 장면 사이, 관념과 표현사이, 내용과 형식 사이, 어른과 아이 사이, 상상과 현실 사이…. 그림책은 그 사이을 설명하지 않는다. 그래서 그림책을 읽은 일은 사이를 읽는 일이다”고 얘기한다.

교단에서 그림책 수업을 진행하는 이현아 교사는 ‘그림책 한권의 힘’(카시오페아)에서 ‘통(通 )그림책’(나와 통하는 그림책)에 대해 설명하며 그림책 속 공감하는 장면에 대해 이렇게 말한다.

“내가 민감하게 반응하는 그림책의 한 장면 속에는 언제나 내 이야기가 담겨 있었다. 나의 고민거리, 내안에 흐르는 정서가 고스란히 거기 있었다.”

이수지 작가 또한 언론 인터뷰에서 “어린이용 그림책, 어른용 그림책이 따로 있다고 생각하지 않는다. 사실 어른들이 그림책에 빠져드는 것은 그림책에서 가장 단순하고 직관적이지만 세상에서 가장 중요한 것을 담고 있는 것을 발견하는 마음일 것이라고 생각한다. 물론 어른들을 대상으로 한 그림책은 더 다양하고 더 결이 섬세한 이야기를 다룰 수도 있겠지만, 그럼에도 불구하고 정수(精髓)는 같다고 본다”고 밝혔다. 또한 “그림책 장르를 좋아하게 된 이유가 간결함 때문”이라며 “그림책은 농밀한 감정이나 서사를 함축해서 단순하고 쉽게 전하는 놀라운 힘이 있다”고 강조한다.(최혜진 ‘한국의 그림책 작가들에게 묻다’중)

한 권의 그림책은 세상살이에 지치고 상처받은 어른들의 마음을 어루만진다. 한눈에 들어오는 이미지와 응축된 문장이 독자들과 공명하며 ‘울림’을 주기 때문이다. 그림책을 읽는 과정 속에서 ‘자기 치유’를 하게 된다. ‘그림책 테라피(Therapy·치유)’이다. 황유진 작가는 ‘어른의 그림책’(메멘토)에서 ‘그림책 치유’에 대해 달리 해석한다.

“사실 책이, 그림책이 나를 치유할 수는 없다고 생각한다. 그림책이 해주는 일은 살아가는 나와 읽는 나, 치유하는 나와 치유 받는 나 사이에 좁은 다리를 놓아주는 일이다. 그림책은 이런 길도 잇고 저런 다리도 있다고 알려주며, 빼꼼 문을 열고는 내 앞에 서서 내 마음이 흘러가기를 기다려준다. 길을 걷고 다리를 건너고 문을 열며 마음을 도닥거리는 것은 결국 자신의 몫이다.”

◇광주·전남 시민들, ‘나만의 그림책’ 창작=무엇보다 그림책 창작은 전업 작가들만의 전유물이 아니다. 남녀노소 구분 없이 나만의 그림책 만들기에 도전하고 있다. 순천 그림책도서관과 광주 이야기꽃도서관 등 각 도서관들의 그림책 창작 프로그램을 통해 초·중·고 학생들이나 일반인들도 자신의 그림책을 선보일 수 있었다.

순천 할매들이 펴낸 그림책은 전업 작가와 다른 결의 울림을 준다. ‘순천 소녀시대’로 불리는 할매 20명의 그림일기 ‘우리가 글을 몰랐지 인생을 몰랐나’(남해의 봄날)를 펼쳐본다.

“집에 있으면 몸이 아픕니다. 그래서 가방 메고 학교 가는 날이 기다려지고 가장 행복한 날입니다.”(김덕례)

“어릴 때 소꼽친구들이 방송을 보고 연락이 와서 만났습니다. 너무나 반갑고 가슴이 뭉클했습니다. 다들 쪼글쪼글 늙었지만 마음은 꽃다운 소녀였습니다.”(권정자)

순천 시립 그림책도서관에서 한글을 배우던 할머니들은 ‘내 인생 그림일기 만들기’ 수업을 통해 난생 처음 그림을 그렸고 이를 책으로 엮었다. 일제강점기와 한국전쟁, 보릿고개 등 험난한 시대를 겪어온 할매들의 글과 그림에는 인생의 희로애락이 그대로 배어있다.

트로트가수 장윤정이 그림동화 ‘보석눈물’과 ‘모두의 눈 속에 내가 있어요’(호우야)를, 박준 시인이 시 그림책 ‘우리는 안녕’(난다)을, 전방위 예술가 김창완이 ‘개구쟁이’(북뱅크)를, 가수 이적이 ‘당연한 것들’(웅진주니어)을 냈다. 류형선 전남도립국악단 예술감독이 작사·작곡한 국악동요 ‘모두 다 꽃이야’도 같은 제목의 그림책(풀빛)으로 새롭게 태어났다.

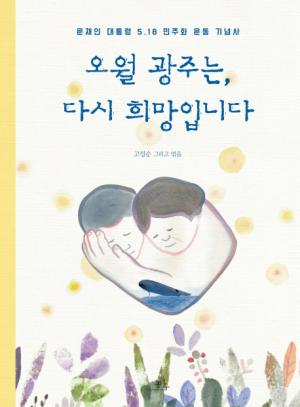

그림책이 다루는 소재도 다양해졌다. 5·18 민주화 운동을 비롯해 위안부 피해자(권윤덕 ‘꽃할머니’), 한국전쟁(서진선 ‘할아버지의 감나무), 국민보도연맹 사건(임경섭 ‘제무시’), 제주 4·3사건(권윤덕 ‘나무도장’) 등 현대사의 아픔에도 시선을 기울였다. 5·18을 중심에 둔 그림책으로는 홍성담 화백의 ‘운동화 비행기’(2017년)와 광주출신 최유정 작가의 ‘나는 아직도 아픕니다’(2015년), ‘씩스틴’(권윤덕), ‘아빠의 봄날’(박상률), ‘오늘은 5월 18일’(서진선), ‘오월 광주는, 다시 희망입니다’(고정순) 등이 있다. 지난 4월 출간된 ‘전쟁일기-우크라이나의 눈물’(이야기장수)의 경우 우크라이나 작가 올가 그레벤니크가 러시아의 침공으로 급박한 현장에서 연필 한 자루로 그린 다큐 일기장이다. 이처럼 그림책에는 반전(反戰)과 평화 등 작가정신이 투영돼 있다.

이 밖에도 광주·전남 등 지역문화를 세밀하게 다루는 그림책들도 눈에 띈다. 87년 역사의 광주극장을 이야기하는 ‘세상에서 가장 따뜻한 극장’(김영미 글·최용호 그림)과 순천만의 사계를 보여주는 ‘순천만’(김윤이), 담양읍내 골목길 ‘담빛길’을 소재로 한 ‘넌, 별처럼 예뻐’(오동진 글·박진아 그림) 등이 대표적이다.

이러한 그림책 대중화에 대해 정병규 작가는 ‘우리 그림책 이야기’에서 “그림책이 과거에 비해 대중화된 경향과 함께 접근하기 쉬운 매체이면서 환상적이고 결과물까지 큰 어려움 없이 발표할 수 있다는 점도 한 이유이다. 특히 갈수록 디지털 출판 환경으로 소량과 저비용 출판이 가능해 개인 작품 발표에 충분히 활용될 수 있기 때문이다”고 말한다.

◇아이가 품은 씨앗을 틔우는 ‘그림책 수업’=“아이가 생각지도 못한 표현으로 자기 내면을 보여줄 때면 땅에 묻혀 있던 씨앗 하나가 톡, 하고 싹을 틔우는 것 같았다.”

그림책은 교육현장에서 학생들의 창의력을 끌어내는 마중물 역할을 톡톡히 한다. 초등학교 교사인 이현아 작가는 ‘그림책 한권의 힘’에서 “그림책은 아이들이 쏟아낸 다양한 결의 이야기를 담는 유연하고 아름다운 그릇이 되어줬다”고 말한다. 학교현장에서 초등학생들에게 동화책을 읽어주며 아이들의 이야기 씨앗을 끄집어내고, 함께 실제로 그림책을 창작하는 수업을 10여년 이상 진행하고 있다.

미래 창작 그림책은 어떠할까? 재기발랄한 일러스트레이터들이 등장해 어린이들의 상상력과 호기심을 자아내고, 어른들의 마음까지 어루만지는 창의적인 그림책들을 많이 선보였으면 좋겠다.

/송기동 기자 song@kwangju.co.kr

최혜진 작가는 2017년 펴낸 ‘그림책에 마음을 묻다’(북라이프)에서 그림책과의 첫 만남에 대해 이렇게 묘사한다. 10년차 잡지 에디터를 그만 두고 자발적 백수 신분으로 새로운 언어를 배우면서 ‘뿌리부터 흔들리고’ 있던 그는 별 생각 없이 펼쳐본 그림책에서 새로운 자신의 길을 찾았다. 그리고 유럽과 국내 그림책 작가들을 찾아 나섰다. ‘그림책이 무언가 시작할 수 있는 용기를 북돋워주는 이유, 누군가의 영혼을 깊이 위로하는 이유를 이해하고’ 싶었기 때문이었다. ‘유럽의 그림책 작가들에게 묻다’(은행나무)와 ‘한국의 그림책 작가들에게 묻다’(한겨레출판)가 그러한 질문에 대한 결과물이다.

|

최근 들어 그림책을 보는 어른들이 부쩍 늘고 있다. 어린이들을 위한 책이라고 여겨졌던 그림책의 독자층이 어른으로 확산되고 있는 것이다. 그림책 작가 층이 확대되고, 작품 주제 또한 다채로워졌다. 성인을 대상으로 한 다채로운 창작 그림책과 그림책 관련 에세이집이 독서시장에 잇따라 선을 보이고 있다.

김장성 작가는 ‘사이에서, 그림책읽기’(이야기꽃)를 통해 “그림책은 ‘사이’의 예술이다. 글과 그림사이, 장면과 장면 사이, 관념과 표현사이, 내용과 형식 사이, 어른과 아이 사이, 상상과 현실 사이…. 그림책은 그 사이을 설명하지 않는다. 그래서 그림책을 읽은 일은 사이를 읽는 일이다”고 얘기한다.

교단에서 그림책 수업을 진행하는 이현아 교사는 ‘그림책 한권의 힘’(카시오페아)에서 ‘통(通 )그림책’(나와 통하는 그림책)에 대해 설명하며 그림책 속 공감하는 장면에 대해 이렇게 말한다.

|

“내가 민감하게 반응하는 그림책의 한 장면 속에는 언제나 내 이야기가 담겨 있었다. 나의 고민거리, 내안에 흐르는 정서가 고스란히 거기 있었다.”

이수지 작가 또한 언론 인터뷰에서 “어린이용 그림책, 어른용 그림책이 따로 있다고 생각하지 않는다. 사실 어른들이 그림책에 빠져드는 것은 그림책에서 가장 단순하고 직관적이지만 세상에서 가장 중요한 것을 담고 있는 것을 발견하는 마음일 것이라고 생각한다. 물론 어른들을 대상으로 한 그림책은 더 다양하고 더 결이 섬세한 이야기를 다룰 수도 있겠지만, 그럼에도 불구하고 정수(精髓)는 같다고 본다”고 밝혔다. 또한 “그림책 장르를 좋아하게 된 이유가 간결함 때문”이라며 “그림책은 농밀한 감정이나 서사를 함축해서 단순하고 쉽게 전하는 놀라운 힘이 있다”고 강조한다.(최혜진 ‘한국의 그림책 작가들에게 묻다’중)

|

한 권의 그림책은 세상살이에 지치고 상처받은 어른들의 마음을 어루만진다. 한눈에 들어오는 이미지와 응축된 문장이 독자들과 공명하며 ‘울림’을 주기 때문이다. 그림책을 읽는 과정 속에서 ‘자기 치유’를 하게 된다. ‘그림책 테라피(Therapy·치유)’이다. 황유진 작가는 ‘어른의 그림책’(메멘토)에서 ‘그림책 치유’에 대해 달리 해석한다.

“사실 책이, 그림책이 나를 치유할 수는 없다고 생각한다. 그림책이 해주는 일은 살아가는 나와 읽는 나, 치유하는 나와 치유 받는 나 사이에 좁은 다리를 놓아주는 일이다. 그림책은 이런 길도 잇고 저런 다리도 있다고 알려주며, 빼꼼 문을 열고는 내 앞에 서서 내 마음이 흘러가기를 기다려준다. 길을 걷고 다리를 건너고 문을 열며 마음을 도닥거리는 것은 결국 자신의 몫이다.”

|

◇광주·전남 시민들, ‘나만의 그림책’ 창작=무엇보다 그림책 창작은 전업 작가들만의 전유물이 아니다. 남녀노소 구분 없이 나만의 그림책 만들기에 도전하고 있다. 순천 그림책도서관과 광주 이야기꽃도서관 등 각 도서관들의 그림책 창작 프로그램을 통해 초·중·고 학생들이나 일반인들도 자신의 그림책을 선보일 수 있었다.

순천 할매들이 펴낸 그림책은 전업 작가와 다른 결의 울림을 준다. ‘순천 소녀시대’로 불리는 할매 20명의 그림일기 ‘우리가 글을 몰랐지 인생을 몰랐나’(남해의 봄날)를 펼쳐본다.

“집에 있으면 몸이 아픕니다. 그래서 가방 메고 학교 가는 날이 기다려지고 가장 행복한 날입니다.”(김덕례)

“어릴 때 소꼽친구들이 방송을 보고 연락이 와서 만났습니다. 너무나 반갑고 가슴이 뭉클했습니다. 다들 쪼글쪼글 늙었지만 마음은 꽃다운 소녀였습니다.”(권정자)

순천 시립 그림책도서관에서 한글을 배우던 할머니들은 ‘내 인생 그림일기 만들기’ 수업을 통해 난생 처음 그림을 그렸고 이를 책으로 엮었다. 일제강점기와 한국전쟁, 보릿고개 등 험난한 시대를 겪어온 할매들의 글과 그림에는 인생의 희로애락이 그대로 배어있다.

|

트로트가수 장윤정이 그림동화 ‘보석눈물’과 ‘모두의 눈 속에 내가 있어요’(호우야)를, 박준 시인이 시 그림책 ‘우리는 안녕’(난다)을, 전방위 예술가 김창완이 ‘개구쟁이’(북뱅크)를, 가수 이적이 ‘당연한 것들’(웅진주니어)을 냈다. 류형선 전남도립국악단 예술감독이 작사·작곡한 국악동요 ‘모두 다 꽃이야’도 같은 제목의 그림책(풀빛)으로 새롭게 태어났다.

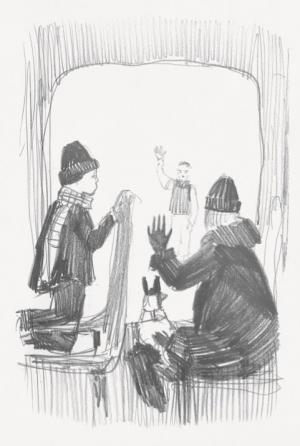

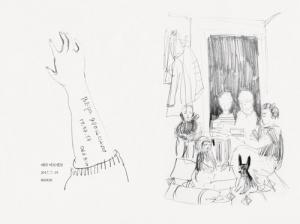

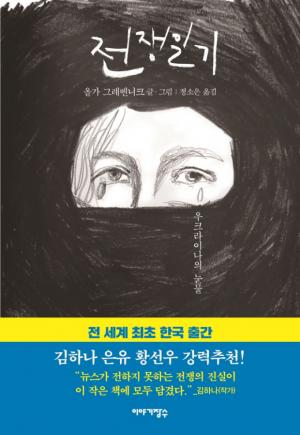

그림책이 다루는 소재도 다양해졌다. 5·18 민주화 운동을 비롯해 위안부 피해자(권윤덕 ‘꽃할머니’), 한국전쟁(서진선 ‘할아버지의 감나무), 국민보도연맹 사건(임경섭 ‘제무시’), 제주 4·3사건(권윤덕 ‘나무도장’) 등 현대사의 아픔에도 시선을 기울였다. 5·18을 중심에 둔 그림책으로는 홍성담 화백의 ‘운동화 비행기’(2017년)와 광주출신 최유정 작가의 ‘나는 아직도 아픕니다’(2015년), ‘씩스틴’(권윤덕), ‘아빠의 봄날’(박상률), ‘오늘은 5월 18일’(서진선), ‘오월 광주는, 다시 희망입니다’(고정순) 등이 있다. 지난 4월 출간된 ‘전쟁일기-우크라이나의 눈물’(이야기장수)의 경우 우크라이나 작가 올가 그레벤니크가 러시아의 침공으로 급박한 현장에서 연필 한 자루로 그린 다큐 일기장이다. 이처럼 그림책에는 반전(反戰)과 평화 등 작가정신이 투영돼 있다.

러시아의 침공으로벌어진 전쟁의 참상을 연필 한 자루로 기록한 우크라이나 그림책 작가 올가 그레벤니크의 ‘전쟁일기’ (이야기장수, 2022) |

이러한 그림책 대중화에 대해 정병규 작가는 ‘우리 그림책 이야기’에서 “그림책이 과거에 비해 대중화된 경향과 함께 접근하기 쉬운 매체이면서 환상적이고 결과물까지 큰 어려움 없이 발표할 수 있다는 점도 한 이유이다. 특히 갈수록 디지털 출판 환경으로 소량과 저비용 출판이 가능해 개인 작품 발표에 충분히 활용될 수 있기 때문이다”고 말한다.

◇아이가 품은 씨앗을 틔우는 ‘그림책 수업’=“아이가 생각지도 못한 표현으로 자기 내면을 보여줄 때면 땅에 묻혀 있던 씨앗 하나가 톡, 하고 싹을 틔우는 것 같았다.”

그림책은 교육현장에서 학생들의 창의력을 끌어내는 마중물 역할을 톡톡히 한다. 초등학교 교사인 이현아 작가는 ‘그림책 한권의 힘’에서 “그림책은 아이들이 쏟아낸 다양한 결의 이야기를 담는 유연하고 아름다운 그릇이 되어줬다”고 말한다. 학교현장에서 초등학생들에게 동화책을 읽어주며 아이들의 이야기 씨앗을 끄집어내고, 함께 실제로 그림책을 창작하는 수업을 10여년 이상 진행하고 있다.

미래 창작 그림책은 어떠할까? 재기발랄한 일러스트레이터들이 등장해 어린이들의 상상력과 호기심을 자아내고, 어른들의 마음까지 어루만지는 창의적인 그림책들을 많이 선보였으면 좋겠다.

/송기동 기자 song@kwangju.co.kr