[예향초대석] 한시의 깊이 전하는 팔순 한문학자 송재소

“‘한국한시’까지 ‘일백수 시리즈’ 4부작 완성하겠다”

다산의 학문과 사상·문학세계

대중들에게 널리 알리고

한자로 기록된 고문헌 속

좋은 옛 글들을

한글로 유려하게 번역하는 일에

평생을 바쳤다

다산의 학문과 사상·문학세계

대중들에게 널리 알리고

한자로 기록된 고문헌 속

좋은 옛 글들을

한글로 유려하게 번역하는 일에

평생을 바쳤다

|

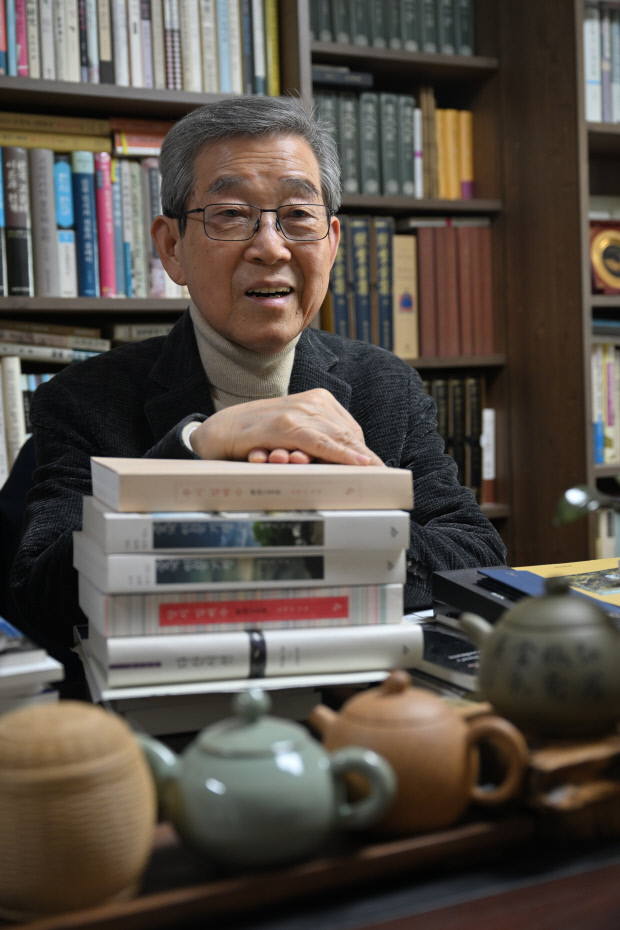

1970년대 유신 시절, 30대 청년은 다산(茶山) 정약용 선생의 ‘목민심서’ 등 저술과 2500 여 편의 한시를 읽으며 엄혹한 시대를 헤쳐 나갈 용기를 얻었다. 그리고 ‘다산시선(茶山詩選)’(1981년) 등을 통해 다산의 학문과 사상, 문학세계를 대중들에게 널리 알리고, 한자로 기록된 고문헌 속 좋은 옛 글들을 한글로 유려하게 번역하는 일에 평생을 바쳤다. 팔순 나이에도 당시(唐詩)와 주시(酒詩), 차시(茶詩), 우리 한시까지 아우르는 ‘일백수(首)’ 4부작과 ‘시와 술과 차가 있는 중국인문 기행’(1~4권)을 의욕적으로 펴내고 있는 한문학자 지산(止山) 송재소(82) 성균관대 명예교수(퇴계학연구원 원장)를 서울 마포구 ‘지산시실’(止山詩室)에서 만났다.

◇당시부터 우리 한시까지 ‘일백수’ 4부작 계획=“(대학 재직 때처럼) 일정하게 ‘지산시실’에 나와 책 읽고 글쓰는 것을 루틴으로 삼아가지고, ‘그걸 못하는 날은 이제 죽는 날이다’ 싶어서 좀 힘들고 괴롭더라도 나옵니다. 정년을 얼마 앞두고 컴퓨터를 배웠어요. 제자 하나가 제대로 가르쳐서 ‘독수리 타법’이 아니고 열 손가락으로 하는 거예요.”

송재소 성균관대 명예교수는 60대에 ‘정본(定本) 여유당전서’ 편집위원장을 맡아 10여 년간 진두지휘하며 2012년에 정본 37권·별책 1권으로 출간했고, 70대의 시간을 오롯이 ‘중국 인문 기행’ 4권과 당시·주시·차시로 이어지는 ‘일백수 시리즈’ 3권 집필에 쏟았다. 80대에 접어든 현재에도 ‘지산시실’ PC 앞에 앉아 서안(西安) 등 산시성(섬서성)을 중심으로 한 ‘중국 인문기행’ 5권 집필 작업을 이어가고 있다. 또한 ‘당시’와 ‘주시’, ‘차시’에 이어 ‘한국한시’까지 ‘일백수 시리즈’ 4부작을 완성하겠다는 포부를 갖고 있다.

-‘일백수(首) 시리즈’ 4부작을 계획하시고 그동안 ‘당시’(2021년), ‘주시’(2022년), ‘차시’(2024년)를 내셨습니다. 어떤 생각에서 ‘일백수 시리즈’를 시작하게 되셨나요?

“옛날부터 당시(唐詩)에 대한 책을 쓸까하고 생각을 하고 있었죠. 당시하면 중국 문학하는 분들이 주로 하지 않습니까? 난 한문학을 한 사람이고, 내가 볼 때는 마음에 안 차는 게 많아요. 그래서 독자들에게 당시의 아름다움을 알려야 되겠다는 생각에서 착수를 하게 된거죠. 당시는 중국 시의 최고봉이라고 얘기할 수 있는데, 이걸 우리가 제대로 읽고 즐길 수 있으려면 충분한 해설도 있고, 주석(註釋)도 붙이고 해야 되거든요. 그래서 ‘그 작업을 내가 한번 해보자’라고 해서 ‘당시 일백수’를 시작했는데 그게 끝나고 나서는 ‘일백수 시리즈’를 더 해보고 싶은 생각이 들었어요. 내가 평생 술과 차를 즐겼기 때문에 ‘주시’와 ‘차시’를 했습니다. 아직까지 ‘한국한시(漢詩)’ 작업은 못하고 있고, 앞으로 (‘중국인문 기행’ 5권을 마치고) 여력이 되면 시작을 해볼까 하는 생각을 하고 있습니다.”

-‘당시 일백수’를 읽다보니 당시가 1000여 년의 시·공간을 건너뛰어 근·현대 작품에 영향을 미쳤습니다. 설도의 ‘봄날에 바라보다’(春望詞)가 가곡 ‘동심초’(김억 번역·김성태 작곡)로, 백거이의 ‘꽃이면서 꽃이 아닌’(花非花)이 일본 작곡가 사카모토 류이치의 기악곡 ‘A Flower is not a Flower’로 재탄생합니다.

“당시(唐詩)는 당나라 문화의 정수라고 할 수가 있죠. 중국에서 수많은 역대 왕조가 있어 왔는데 그중에서 제일 시가 성한 시대가 당나라거든요. 당나라하면 시를 떠올릴 수 있을 정도로 굉장히 수준 높은 경지에까지 올라갔습니다. 당나라 때 쓴 시이지만 1000년 후에 쓴 시보다도 훨씬 수준이 높은 거죠. 그런 시이기 때문에 아무리 시대가 변해도 독자층은 변함이 없을 거라고 생각합니다. 당시를 모르고는 한국 한시를 이해할 수가 없습니다. 하나부터 열까지 그렇습니다. 역사적인 전고와 고사 인용뿐만 아니라 형식이라든가 한국 한시를 공부하려면 당시를 하지 않을 수가 없죠. 당시를 하다 보니까 저도 빠져들었어요. 이걸 사람들에게 알기 쉽게 해설을 해보자, 그런 생각이 들어서 ‘당시 일백수’를 쓴 거죠.”

-‘차시(茶詩) 일백수’에는 초의선사의 ‘동다송’(東茶頌) 등 한국·중국 차시 113수가 살려 있습니다. 그 중에서 당나라 요합과 다산 정약용, 제자인 황상이 공통적으로 쓴 차를 보내달라고 요청하는 ‘차를 구걸하는 시’(乞茗詩)가 이채롭습니다. 황상이 쓴 ‘걸명시’는 ‘차시 일백수’에서 처음 접했습니다.

“그건 잘 알려진 사실은 아닙니다만 황상도 자기 선생(다산) 따라서 차를 즐기고 그랬던가 봐요. 고려시대에는 사대부들도 직접 차 세계에 뛰어들고 했습니다. 이씨 조선이 들어서고 나서는 차 문화가 말하자면 고려시대보다 좀 후퇴했다고 할까, 승려들을 통해서 내려오고 있었어요. 자연히 차 문화를 주도하는 계층이 승려들이었죠. 다산이 강진에 와서 혜장과 초의를 만나 그 분들한테 차를 배우고, 대신 성리학을 가르쳐요. 초의의 ‘동다송’은 한국 차시의 보물, 걸작인데 워낙 전고가 많고 중국 고사들을 엄청나게 인용하고 있기 때문에 다 이해하는 게 쉽지 않습니다. 내가 번역한 ‘동다송’이 제일 충실하게 번역했을 거예요.”

◇“첫 방문 중국여행지서 차와 술 먼저 맛 봐”=“무궁무진한 중국의 인문자원을 이백, 소동파, 도연명, 백거이, 왕유, 유우석 등의 관련 한시와 함께 소개하는 한편으로, 중국 문화의 불가결의 요소인 중국 술과 중국차에 대해서도 가능한 한 많이 소개하려고 한다. 술과 차를 빼놓고 중국 문화를 이야기할 수 없기 때문이다.”

송재소 교수는 ‘시와 술과 차가 있는 중국 인문 기행’ 1권(2015년)을 펴내며 책머리에서 집필 의도와 방향을 밝힌다. 1권(강서성·안휘성·강소성)을 시작으로 2권(절강성 소흥·강소성 의흥), 3권(호남성), 4권(사천성)까지 독자들에게 선보였다. ‘중국 인문기행’의 강점이라면 송 교수의 탄탄한 중국 인문학 내공과 수 십 차례 답사한 생생한 현장감의 결합이다. 여기에 책으로만 접했던 중국 한문학 작가들 이야기와 한시, 음식, 술, 차가 어우러진다. 특히 2권 책머리에서 “기행 현장에서 상황에 맞는 시를 적절히 소개하고 해설하는 이 한시 부분이 아마도 다른 중국 기행문과 구별되는 이 책만의 특징이 아닐까 하고 감히 자부해본다”고 묘사한다. 송 교수가 중국 역사인물과 연관된 공간을 답사를 하며 ‘감흥에 못 이겨 쓴’ 자작 한시가 눈에 띈다. 중국 강서성 여산에 있는 ‘여산폭포’에서 지은 한시를 음미해본다.

“향로봉 아래에 긴 시내가 걸려있어(香爐峰下掛長天)/ 기절(奇絶)한 자태가 적선(謫仙) 감동시켰는데(奇絶雄姿感謫仙)/ 나르는 폭포수는 지금도 여전하나(瀑布飛流今尙在)/ 시인은 달 잡으려 영원히 귀천했네(詩人捉月永歸天).”

‘중국 인문기행’ 책장을 넘기다보면 ‘노주노교특국’(백주)과 ‘오량액’(백주), ‘여아홍’(황주), ‘호남흑차’(후발효차), ‘노반장 보이차’(후발효차), ‘군산은침’(황차 계열의 경발효차) 등 중국 각 지역에서 생산되는 개성적인 술과 차를 만날 수 있다. 송 교수는 처음 가보는 중국 여행지에서 차와 술을 먼저 맛본다. 대부분은 술 맛이 좋고, 차 맛도 좋으면 인심 역시 좋다고 한다. 특히 모택동 주석이 ‘기억에 의존하여’ 이백의 ‘장진주’(將進酒)와 백거이의 ‘비파행’(琵琶行)을 직접 쓴 일화를 통해 정치 지도자의 인문소양 깊이와 자국 고전문학에 대한 애정을 엿볼 수 있었다.

끝으로 송 교수는 한자교육의 중요성을 강조한다. 요즘 학생들은 교육당국의 근시안적인 한글전용 국어교육으로 인해 ‘한자 문맹’이 돼 버렸다. 한자로 쓰여져 아직까지 번역되지 않은 고문헌 속에 조상들의 얼이 묻혀 있음을 누구나 안다. 좋은 한시를 즐기면서 여러 수를 암송하는 개인적인 노력도 필요하다. 초등학교 때부터 실시하는 한자교육은 개인의 문화역량은 물론 한 나라의 문화와 학문을 더욱 융성하게 만들 수 있다는 노장 한문학자의 고언(苦言)은 큰 울림을 남긴다.

/글=송기동 기자 song@kwangju.co.kr

/사진 =최현배 기자 choi@kwangju.co.kr

<송재소 교수 제공>

한자로 쓰인 좋은 옛 글들을 한글로 유려하게 번역하는 일에 평생을 바쳐온 한문학자 송재소. |

-‘일백수(首) 시리즈’ 4부작을 계획하시고 그동안 ‘당시’(2021년), ‘주시’(2022년), ‘차시’(2024년)를 내셨습니다. 어떤 생각에서 ‘일백수 시리즈’를 시작하게 되셨나요?

“옛날부터 당시(唐詩)에 대한 책을 쓸까하고 생각을 하고 있었죠. 당시하면 중국 문학하는 분들이 주로 하지 않습니까? 난 한문학을 한 사람이고, 내가 볼 때는 마음에 안 차는 게 많아요. 그래서 독자들에게 당시의 아름다움을 알려야 되겠다는 생각에서 착수를 하게 된거죠. 당시는 중국 시의 최고봉이라고 얘기할 수 있는데, 이걸 우리가 제대로 읽고 즐길 수 있으려면 충분한 해설도 있고, 주석(註釋)도 붙이고 해야 되거든요. 그래서 ‘그 작업을 내가 한번 해보자’라고 해서 ‘당시 일백수’를 시작했는데 그게 끝나고 나서는 ‘일백수 시리즈’를 더 해보고 싶은 생각이 들었어요. 내가 평생 술과 차를 즐겼기 때문에 ‘주시’와 ‘차시’를 했습니다. 아직까지 ‘한국한시(漢詩)’ 작업은 못하고 있고, 앞으로 (‘중국인문 기행’ 5권을 마치고) 여력이 되면 시작을 해볼까 하는 생각을 하고 있습니다.”

-‘당시 일백수’를 읽다보니 당시가 1000여 년의 시·공간을 건너뛰어 근·현대 작품에 영향을 미쳤습니다. 설도의 ‘봄날에 바라보다’(春望詞)가 가곡 ‘동심초’(김억 번역·김성태 작곡)로, 백거이의 ‘꽃이면서 꽃이 아닌’(花非花)이 일본 작곡가 사카모토 류이치의 기악곡 ‘A Flower is not a Flower’로 재탄생합니다.

“당시(唐詩)는 당나라 문화의 정수라고 할 수가 있죠. 중국에서 수많은 역대 왕조가 있어 왔는데 그중에서 제일 시가 성한 시대가 당나라거든요. 당나라하면 시를 떠올릴 수 있을 정도로 굉장히 수준 높은 경지에까지 올라갔습니다. 당나라 때 쓴 시이지만 1000년 후에 쓴 시보다도 훨씬 수준이 높은 거죠. 그런 시이기 때문에 아무리 시대가 변해도 독자층은 변함이 없을 거라고 생각합니다. 당시를 모르고는 한국 한시를 이해할 수가 없습니다. 하나부터 열까지 그렇습니다. 역사적인 전고와 고사 인용뿐만 아니라 형식이라든가 한국 한시를 공부하려면 당시를 하지 않을 수가 없죠. 당시를 하다 보니까 저도 빠져들었어요. 이걸 사람들에게 알기 쉽게 해설을 해보자, 그런 생각이 들어서 ‘당시 일백수’를 쓴 거죠.”

-‘차시(茶詩) 일백수’에는 초의선사의 ‘동다송’(東茶頌) 등 한국·중국 차시 113수가 살려 있습니다. 그 중에서 당나라 요합과 다산 정약용, 제자인 황상이 공통적으로 쓴 차를 보내달라고 요청하는 ‘차를 구걸하는 시’(乞茗詩)가 이채롭습니다. 황상이 쓴 ‘걸명시’는 ‘차시 일백수’에서 처음 접했습니다.

“그건 잘 알려진 사실은 아닙니다만 황상도 자기 선생(다산) 따라서 차를 즐기고 그랬던가 봐요. 고려시대에는 사대부들도 직접 차 세계에 뛰어들고 했습니다. 이씨 조선이 들어서고 나서는 차 문화가 말하자면 고려시대보다 좀 후퇴했다고 할까, 승려들을 통해서 내려오고 있었어요. 자연히 차 문화를 주도하는 계층이 승려들이었죠. 다산이 강진에 와서 혜장과 초의를 만나 그 분들한테 차를 배우고, 대신 성리학을 가르쳐요. 초의의 ‘동다송’은 한국 차시의 보물, 걸작인데 워낙 전고가 많고 중국 고사들을 엄청나게 인용하고 있기 때문에 다 이해하는 게 쉽지 않습니다. 내가 번역한 ‘동다송’이 제일 충실하게 번역했을 거예요.”

중국 근대문학의 거장인 노신(노신) 동상 옆에서. |

송재소 교수는 ‘시와 술과 차가 있는 중국 인문 기행’ 1권(2015년)을 펴내며 책머리에서 집필 의도와 방향을 밝힌다. 1권(강서성·안휘성·강소성)을 시작으로 2권(절강성 소흥·강소성 의흥), 3권(호남성), 4권(사천성)까지 독자들에게 선보였다. ‘중국 인문기행’의 강점이라면 송 교수의 탄탄한 중국 인문학 내공과 수 십 차례 답사한 생생한 현장감의 결합이다. 여기에 책으로만 접했던 중국 한문학 작가들 이야기와 한시, 음식, 술, 차가 어우러진다. 특히 2권 책머리에서 “기행 현장에서 상황에 맞는 시를 적절히 소개하고 해설하는 이 한시 부분이 아마도 다른 중국 기행문과 구별되는 이 책만의 특징이 아닐까 하고 감히 자부해본다”고 묘사한다. 송 교수가 중국 역사인물과 연관된 공간을 답사를 하며 ‘감흥에 못 이겨 쓴’ 자작 한시가 눈에 띈다. 중국 강서성 여산에 있는 ‘여산폭포’에서 지은 한시를 음미해본다.

“향로봉 아래에 긴 시내가 걸려있어(香爐峰下掛長天)/ 기절(奇絶)한 자태가 적선(謫仙) 감동시켰는데(奇絶雄姿感謫仙)/ 나르는 폭포수는 지금도 여전하나(瀑布飛流今尙在)/ 시인은 달 잡으려 영원히 귀천했네(詩人捉月永歸天).”

‘중국 인문기행’ 책장을 넘기다보면 ‘노주노교특국’(백주)과 ‘오량액’(백주), ‘여아홍’(황주), ‘호남흑차’(후발효차), ‘노반장 보이차’(후발효차), ‘군산은침’(황차 계열의 경발효차) 등 중국 각 지역에서 생산되는 개성적인 술과 차를 만날 수 있다. 송 교수는 처음 가보는 중국 여행지에서 차와 술을 먼저 맛본다. 대부분은 술 맛이 좋고, 차 맛도 좋으면 인심 역시 좋다고 한다. 특히 모택동 주석이 ‘기억에 의존하여’ 이백의 ‘장진주’(將進酒)와 백거이의 ‘비파행’(琵琶行)을 직접 쓴 일화를 통해 정치 지도자의 인문소양 깊이와 자국 고전문학에 대한 애정을 엿볼 수 있었다.

끝으로 송 교수는 한자교육의 중요성을 강조한다. 요즘 학생들은 교육당국의 근시안적인 한글전용 국어교육으로 인해 ‘한자 문맹’이 돼 버렸다. 한자로 쓰여져 아직까지 번역되지 않은 고문헌 속에 조상들의 얼이 묻혀 있음을 누구나 안다. 좋은 한시를 즐기면서 여러 수를 암송하는 개인적인 노력도 필요하다. 초등학교 때부터 실시하는 한자교육은 개인의 문화역량은 물론 한 나라의 문화와 학문을 더욱 융성하게 만들 수 있다는 노장 한문학자의 고언(苦言)은 큰 울림을 남긴다.

/글=송기동 기자 song@kwangju.co.kr

/사진 =최현배 기자 choi@kwangju.co.kr

<송재소 교수 제공>