국란 극복 염원 깃든 법보종찰…팔만대장경에 오롯이

<9> 합천 해인사

본 마음의 깨끗함 뜻 담은 ‘해인’

국립공원 가야산 위치 ‘명산명찰’

세계문화유산 팔만대장경 보관

고려 고종때, 16년에 걸쳐 완성

경판 수 8만1258판, 국보 지정

본 마음의 깨끗함 뜻 담은 ‘해인’

국립공원 가야산 위치 ‘명산명찰’

세계문화유산 팔만대장경 보관

고려 고종때, 16년에 걸쳐 완성

경판 수 8만1258판, 국보 지정

‘팔만대장경’ |

그 어휘를 떠올리면 고개가 숙여진다. 깊고 무겁다. 한없이 넓고 가없다. 조금의 걸림이 없는 바다에 비유된다. ‘해인’(海印). “우주의 일체를 깨달아 아는 부처의 지혜”를 일컫는 말이다.

당초 ‘해인’은 부처가 ‘화엄경’을 말할 때 들어간 선정을 일컫는 해인삼매(海印三昧)에서 비롯됐다. 그 뜻을 숙고해보면 “대양에 모든 사물이 골고루 깊이 투영되는 듯한 마음의 고요함”을 뜻한다.

사실 필부필부들은 하루하루 번뇌 속에서 산다. 참을 수 없는 존재의 무거움과 참을 수 없는 존재의 가벼움 사이를 오간다. ‘마음이 곧 부처’라 하였는데, 우리는 모두 그 마음 하나 부여잡지 못하고 수시로 무간지옥에 빠져든다.

그러나 해인은 우리의 본 바탕, 본 마음의 깨끗함을 이른다. 명경지수처럼 맑고 깨끗한 경지를 상정한다. 거기에는 삿됨이 없고 거짓이 없다.

해인사(海印寺)는 그런 뜻을 담은 사찰이다. 번뇌망상이 없는 깨달음의 세계, 바로 정각의 경지를 지향한다는 뜻일 터다. 비록 고행의 삶일지언정 우리는 더러 마음에 걸림이 없는 바다와 같은 세상을 꿈꾼다.

합천 해인사를 향해 가는 길, 그 절에 담긴 지엄한 뜻을 생각한다. 하루하루 밥벌이에 쫓겨 본래의 나를 돌아볼 새도 없이 살아왔다. 본래의 나를 되찾는 것이 ‘해인’이며 무시로 일어나는 상념을 끊는 것에서 ‘해인삼매’는 시작된다.

그 절에 한번 가고 싶었다. 청정도량, 호국 불교, 팔만대장경, 정토의 세계를 관념이 아닌 실재(實在)로 확인하고 싶었다. 혹여 불일 듯 일어나는 번뇌와 파도처럼 요동하는 마음도 잠잠해질지 모를 일이다.

해인사는 경남 합천군 가야면에 있다. 세계문화유산인 팔만대장경을 보관하고 있는 법보종찰(法寶宗刹)이다. 사찰은 가야산 국립공원을 배경으로 한다. 그 산에 그 절이다. 뛰어난 풍광에 산사가 안겨 있는 형국이다. 한마디로 명산명찰이다. 가야산의 아름다운 자태에 한번 놀라고 해인사의 절경에 감탄하게 된다. 처음 방문하는 이들은 오묘하고 빼어난 산세에 넋을 잃는다. 이것이 바로 화엄의 세계인가.

합천(陜川)은 원래 좁은 내(협소한 천)라는 뜻이다. 사방이 산으로 둘러싸여 좁은 계곡이 많아서 그와 같은 지명이 붙여졌다. 그러나 분지를 이루는 세 개의 고을이 하나로 합해졌다 해서 합천으로 불린다. 세 고장이 하나를 이루어 더 이상 협소하지 않기에 합천으로 읽지만, 표기방식은 한자식을 따른다.

해인사의 지명도 때문인지 고속도로 IC이름이 해인사IC다. 양산 통도사IC, 공주 마곡사IC처럼 이곳 또한 사찰이 고장을 대변한다. 고속도로를 나오면 국립공원 가야산의 품이 지척이다. 멀리서도 산세의 수려함이 가늠된다. 풍경이 아름다운 곳에는 예외없이 산사가 자리한다. 해인사는 절도, 산도, 주위의 풍광도 수려하다.

오늘의 해인사를 있게 한 것은 팔만대장경이다. 우리의 찬란한 세계문화유산이자 세계기록유산이다. 다른 사찰은 대부분 산사가 유네스코 세계유산으로 지정된 것에 비해 해인사는 장경판전(대장경을 보관하는 장경각)으로 상징되는 팔만대장경이 지정됐다. 여타의 사찰과는 명징하게 변별되는 지점이다.

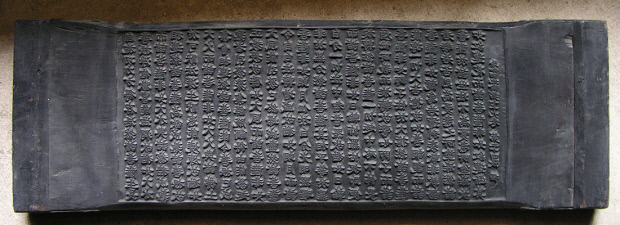

해인사 홈페이지에 게재된 고려팔만대장경 설명은 이렇다. “고려 고종 때 대장도감에서 판각한 대장경을 말한다. 해인사에 소장되어 있으며, 경판은 국보 제32호로 지정되어 있다”

좀더 부연된 자세한 설명은 다음과 같다. “고려 현종때부터 문종대에 걸쳐 완성한 초조대장경이 고종 19년(1232년)에 몽고군의 침입으로 불타자, 당시 집권자였던 최우(崔瑀) 등이 대장도감을 설치하여 16년 동안 각고의 노력을 기울여 완성한 것이 바로 팔만대장경이다.”

이때 완성한 경판의 총 판수가 8만1258매에 달했다고 한다. 8만4000 종류 번뇌에 해당하는 8만4000 법문을 수록했다고 전해온다. 아울러 초조대장경이 전쟁의 병화로 소실되자 재판각했다 하여 ‘재조대장경’(再雕大藏經)이라고도 부른다는 것이다. 그만큼 팔만대장경은 해인사의 본질이자 정체성을 상징한다. 절에 당도해 가장 궁금했던 유물은 다름 아닌 대장경과 장경판전이다. 팔만대장경 경판과 이를 보관하는 귀한 보물창고인 장경판전이 그것이다.

고려시대 대장경 조성은 국난 극복과 밀접하게 연관돼 있다. 두 차례에 걸쳐 이루어졌는데 먼저 간행된 구판 대장경은 거란의 침입을 이겨내려는 발원에서 비롯됐다. 그러나 이후 몽골군 방화로 소실되고 말았다. 그리고 지금의 대장경은 고려 무신정권 아래 불사를 추진해 오늘에 이른 것이다.

해인사는 지난 6월 중순부터 일반인에게 대장경과 장경판전을 공개했다. 무려 770여년 만에 공개한 의미있는 행사였지만 코로나 확산으로 현재는 볼 수 없다. 경내에 들어섰지만 아쉬운 마음을 떨칠 길이 없다. 밖에서나마 장경판전을 바라보는 것으로 서운함을 달래야 했다. 오랜 세월의 무게를 견디며 호국 정신을 지지해왔던 대장경과 장경판전에는 국난을 이겨내고자 했던 이들의 불심과 예술혼이 깃들어 있다.

그렇다면 해인사는 언제 누구에 의해 창건됐을까. 문헌에 따르면 신라 의상대사의 법손인 순응(順應), 이정(利貞) 두 스님이 신라 제40대 애장왕 3년(802)왕과 왕후의 도움으로 세워졌다고 전해온다. 해인사 역사와 내력을 자세히 소개하고 있는 ‘가야산 해인사고적’(고종11년 판각)에는 해인사의 연기(緣起)를 비롯해 중창의 역사, 대장경의 인경(印經)에 관한 내용들이 담겨 있다.

경내 전각들은 질서정연하면서도 조화롭다. 명산대찰의 면모다. 무엇보다 당대의 혼란과 국난을 이겨내고자 했던 이들의 발원은 오늘을 사는 우리에게 나라사랑의 진정한 의미를 묻는다.

/글·사진=박성천 기자 skypark@kwangju.co.kr

당초 ‘해인’은 부처가 ‘화엄경’을 말할 때 들어간 선정을 일컫는 해인삼매(海印三昧)에서 비롯됐다. 그 뜻을 숙고해보면 “대양에 모든 사물이 골고루 깊이 투영되는 듯한 마음의 고요함”을 뜻한다.

그러나 해인은 우리의 본 바탕, 본 마음의 깨끗함을 이른다. 명경지수처럼 맑고 깨끗한 경지를 상정한다. 거기에는 삿됨이 없고 거짓이 없다.

해인사(海印寺)는 그런 뜻을 담은 사찰이다. 번뇌망상이 없는 깨달음의 세계, 바로 정각의 경지를 지향한다는 뜻일 터다. 비록 고행의 삶일지언정 우리는 더러 마음에 걸림이 없는 바다와 같은 세상을 꿈꾼다.

삼층석탑과 석등이 있는 해인사 대웅전 모습 |

해인사는 경남 합천군 가야면에 있다. 세계문화유산인 팔만대장경을 보관하고 있는 법보종찰(法寶宗刹)이다. 사찰은 가야산 국립공원을 배경으로 한다. 그 산에 그 절이다. 뛰어난 풍광에 산사가 안겨 있는 형국이다. 한마디로 명산명찰이다. 가야산의 아름다운 자태에 한번 놀라고 해인사의 절경에 감탄하게 된다. 처음 방문하는 이들은 오묘하고 빼어난 산세에 넋을 잃는다. 이것이 바로 화엄의 세계인가.

합천(陜川)은 원래 좁은 내(협소한 천)라는 뜻이다. 사방이 산으로 둘러싸여 좁은 계곡이 많아서 그와 같은 지명이 붙여졌다. 그러나 분지를 이루는 세 개의 고을이 하나로 합해졌다 해서 합천으로 불린다. 세 고장이 하나를 이루어 더 이상 협소하지 않기에 합천으로 읽지만, 표기방식은 한자식을 따른다.

해인사의 지명도 때문인지 고속도로 IC이름이 해인사IC다. 양산 통도사IC, 공주 마곡사IC처럼 이곳 또한 사찰이 고장을 대변한다. 고속도로를 나오면 국립공원 가야산의 품이 지척이다. 멀리서도 산세의 수려함이 가늠된다. 풍경이 아름다운 곳에는 예외없이 산사가 자리한다. 해인사는 절도, 산도, 주위의 풍광도 수려하다.

팔만대장경이 보관돼 있는 모습 <출처·해인사 홈페이지> |

해인사 홈페이지에 게재된 고려팔만대장경 설명은 이렇다. “고려 고종 때 대장도감에서 판각한 대장경을 말한다. 해인사에 소장되어 있으며, 경판은 국보 제32호로 지정되어 있다”

좀더 부연된 자세한 설명은 다음과 같다. “고려 현종때부터 문종대에 걸쳐 완성한 초조대장경이 고종 19년(1232년)에 몽고군의 침입으로 불타자, 당시 집권자였던 최우(崔瑀) 등이 대장도감을 설치하여 16년 동안 각고의 노력을 기울여 완성한 것이 바로 팔만대장경이다.”

합천 해인사는 세계문화유산 팔만대장경과 이를 보관하는 보물창고인 장경판전이 있는 법보종찰로 한국 불교에서 차지하는 위상이 남다르다. 사진은 장경판전 모습. |

고려시대 대장경 조성은 국난 극복과 밀접하게 연관돼 있다. 두 차례에 걸쳐 이루어졌는데 먼저 간행된 구판 대장경은 거란의 침입을 이겨내려는 발원에서 비롯됐다. 그러나 이후 몽골군 방화로 소실되고 말았다. 그리고 지금의 대장경은 고려 무신정권 아래 불사를 추진해 오늘에 이른 것이다.

해인사는 지난 6월 중순부터 일반인에게 대장경과 장경판전을 공개했다. 무려 770여년 만에 공개한 의미있는 행사였지만 코로나 확산으로 현재는 볼 수 없다. 경내에 들어섰지만 아쉬운 마음을 떨칠 길이 없다. 밖에서나마 장경판전을 바라보는 것으로 서운함을 달래야 했다. 오랜 세월의 무게를 견디며 호국 정신을 지지해왔던 대장경과 장경판전에는 국난을 이겨내고자 했던 이들의 불심과 예술혼이 깃들어 있다.

그렇다면 해인사는 언제 누구에 의해 창건됐을까. 문헌에 따르면 신라 의상대사의 법손인 순응(順應), 이정(利貞) 두 스님이 신라 제40대 애장왕 3년(802)왕과 왕후의 도움으로 세워졌다고 전해온다. 해인사 역사와 내력을 자세히 소개하고 있는 ‘가야산 해인사고적’(고종11년 판각)에는 해인사의 연기(緣起)를 비롯해 중창의 역사, 대장경의 인경(印經)에 관한 내용들이 담겨 있다.

경내 전각들은 질서정연하면서도 조화롭다. 명산대찰의 면모다. 무엇보다 당대의 혼란과 국난을 이겨내고자 했던 이들의 발원은 오늘을 사는 우리에게 나라사랑의 진정한 의미를 묻는다.

/글·사진=박성천 기자 skypark@kwangju.co.kr