90년 세월 정자에 깃든 ‘孝心’ 꽃향인 듯 그윽하여라

호남 누정-광주<19>하은정

매곡동 하백마을 ‘김용학 가옥’내 누정

구한말 유학자이자 교육자인

부친 하은 김희수 위해 1933년 건립

‘연꽃 벗삼아 몸 숨긴다’는 깊은 뜻

대도시 속 원림, 자연과 조화 뛰어나

당시 선비들 시문 짓고 시국담 등 논해

매곡동 하백마을 ‘김용학 가옥’내 누정

구한말 유학자이자 교육자인

부친 하은 김희수 위해 1933년 건립

‘연꽃 벗삼아 몸 숨긴다’는 깊은 뜻

대도시 속 원림, 자연과 조화 뛰어나

당시 선비들 시문 짓고 시국담 등 논해

북구 매곡동 하백마을 ‘김용학 가옥’에 있는 하은정은 ‘연꽃을 벗 삼아 몸을 숨긴다’는 깊은 뜻이 담긴 누정이다. |

뛰어나거나 이름이 난 물건, 또는 그런 작품을 일컬어 명품(名品)이라 한다. 세상에는 수많은 사물과 공간이 있다. 다양한 장르의, 헤아릴 수 없을 만큼 많은 작품도 존재한다. 그러나 명품은 한정돼 있다. 세상으로부터 인정받는 명작은 손에 꼽을 정도다. 그것은 하루아침에 이루어지지 않는다. 세월이라는 오랜 시간과 세상이라는 지극한 평판이 더해져야 명작의 반열에 오를 수 있다.

명품, 명예, 명성, 명작, 명물, 명장… 그 이름만으로 빛나는 가치를 증명할 때 쓰는 말들이다. 가벼이 올릴 수 없는 표현들이다.

그 누정을 찾아가면서 명품이라는 말이 새삼 떠올랐다. 일반적인 누정과는 다른 구조와 면적, 특유의 시적인 명칭 때문이다.

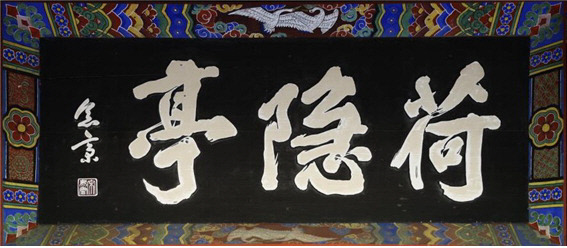

하은정(荷隱亭). 광주시 북구 매곡동 하백마을에 있는, 정확히는 ‘김용학 가옥’ 안에 있는 누정이다. 김용학이 부친 하은(荷隱) 김희수를 위해 지었고, 아버지 호를 따서 그렇게 이름 붙였다.

하백(荷白)마을은 연꽃이 많았던 듯 싶다. 불어오는 바람에 하얀 연꽃이 분분이 흔들리는 모습은 그 자체로 장관이다. 김용학 가옥은 안채를 비롯해 사랑채, 정자, 연못으로 이루어져 있다. 유지였던 김희수가 1900년대 초에 건립했으며 아들인 김용학이 고쳐 지었다. 왼편 언덕에는 정자인 연파정(蓮坡亭)과 하은정(荷隱亭)이 자리한다. 아래쪽엔 살림집과 연못이 있다. 김희수가 1917년에 건립한 사랑채 청풍헌(淸風軒)은 백암정사(白菴精舍)로도 불린다.

다음은 김용학 가옥을 구성하는 하은정과 연파정을 설명하는 표지판 일부 내용이다.

“연파정은 김희수가 아버지 김영덕을 위해 1918년에 지었으나 화재로 타버려서 1934년에 다시 지었다. 정면 3칸, 측면 3칸인데, 비바람을 막기 위해 정자 네 면에 판자 덧문을 달아 놓았고, 내부는 벽이 없는 마루로 터져 있다. 하은정은 김용학이 아버지 김희수를 위해 1933년에 지었다. 정면 5칸, 측면 3칸 구조인데, 정자 바깥에는 유리 덧문이 있고, 내부는 중앙 마루를 중심으로 양쪽에 한 칸짜리 온돌방이 있다. 연파정과 하은정은 광주지역 선비들이 교류하던 문화공간이었다. 교류하던 학자들이 남긴 시문들이 많이 남아 있다. 김용학 가옥은 하백 마을 대대로 터를 잡고 살아온 김희수, 김용학 일가가 조성한 누정원림이자 주거 공간으로 민속·건축학적 가치가 크다.”

하은정은 단아하면서도 정교한 분위기를 발한다. 아름다우면서도 고졸한 미가 느껴진다. 도리 석초, 도리 기둥의 골기와 팔작지붕 형태가 섬섬옥수처럼 미려하다. 정자의 주인은 비록 하은의 호칭으로 돼 있지만 이 정자를 거처한 ‘실질적’ 주인은 그의 아들 용학이라 봄이 타당하다. 반면 연파정은 김희수가 부친 김영덕을 기리기 위해 지었다. 하은정과 연파정은 원림을 이루고 있어 여느 원림과 견주어도 손색이 없다. 대도시에 정자와 원림이 있다는 것은 경관이 뛰어나고 이색적이라는 사실을 방증한다.

무엇보다 ‘연을 벗 삼아 몸을 숨긴다’는 ‘하은’(荷隱)의 뜻이 다함없이 깊고 그윽하다. ‘연꽃의 향기처럼 마음을 향기롭게 한다’는 의미다. 이곳에 정자를 들인 이의 연꽃 같은 맑은 마음, 연꽃 같은 성정이 읽혀진다.

물론 어떤 이들은 ‘하’(荷)자를 ‘연하’가 아닌 물건을 어깨에 ‘멘다’는 뜻으로도 해석한다. 즉 호미를 메고 김을 맨다는 의미로도 볼 수 있겠다. 일정 부분 일리가 없는 것은 아니지만, 이곳의 ‘하’(荷)는 연꽃의 ‘하’로 보는 것이 맞을 듯하다.

다음은 덕은(德殿) 송조헌이 쓴 ‘하은정기’(荷隱亭記)의 일부다.

‘누정의 이름을 ‘하은’이라 지칭한 것은 연을 아끼고 흠모한 주인 김용학(金容鶴)이 자신의 몸을 연꽃 아래에 숨긴다는 뜻으로 붙였다. 옛 사람들은 정자를 지을 때 자신이 추구하거나 좋아하는 사물의 이름을 빗대 그 뜻을 밝혔다…. 이 정자의 주인인 김용학은 효제(孝悌)를 실천한 효제 중의 한 사람이다. 효의 마음이 지극한 그는 부조(父祖)의 유적이 남아있는 옛터를 묵혀둘 수 없었다. 그는 왼편 산언덕에 돌을 깎아 대(臺)를 쌓고 산비탈 지형에 길을 내어 두 정자를 세웠다. 그 이름을 연파(蓮坡), 하은(荷隱)으로 명명해 자신의 것이 아닌 부조(父祖)의 유허(遺墟)임을 밝혔다.’

하은정을 비롯해 가옥은 자연과의 조화가 돋보인다. 학맥 또는 인연을 가진 이들이 모여 시문을 짓고 시국담을 논하기에는 제격이었을 것이다. 하은은 구한말 유학자이자 교육자로 고광선의 문하에서 공부했다.

누정으로 들어가기 위해선 정려문 형식의 문으로 들어가야 한다. 가옥 일대를 보수 중이라 문이 개방돼 있다. 연꽃 향기라는 뜻의 ‘정향문(淨香門)’이라는 현판이 보인다. 문 옆으로는 김희수의 공덕을 기리는 ‘시혜실적’(施惠實績)을 비롯해 시혜비 등의 석물이 세워져 있다. 또한 석물의 중간에는 석조불상 등이 놓여 있다.

누정과 관련 김진현이 지은 노래 ‘찬’(贊) 외에도, 김용학의 ‘하은정원운’도 남아 있다.

다음은 이곳의 풍경과 정취를 노래한 김용학의 ‘하은정원운’이다. 부모와 조상들에 대한 지극한 마음이 엿보인다.

이슬 같은 여생(餘生)이 가을의 감회를 느끼니

지난해의 서글픈 눈물 당두(堂頭)에서 흘렸구나

달빛같은 하얀 정령이 하동(荷洞) 땅에 어려 있고

바람같은 슬픈 성운은 엽주(葉洲) 위에 어리었네.

위에 모신 조고(祖考) 정자에 깊은 효성 깃들고

앞에 있는 정사(亭舍)에는 맑은 덕의(德義) 그윽하네.

부모 은혜는 너무 높아 마음은 아득한데

하늘 땅의 어두운 구름은 아니 걷혀 캄캄할 뿐이네.

/글·사진=박성천 기자 skypark@kwangju.co.kr

그 누정을 찾아가면서 명품이라는 말이 새삼 떠올랐다. 일반적인 누정과는 다른 구조와 면적, 특유의 시적인 명칭 때문이다.

|

하백(荷白)마을은 연꽃이 많았던 듯 싶다. 불어오는 바람에 하얀 연꽃이 분분이 흔들리는 모습은 그 자체로 장관이다. 김용학 가옥은 안채를 비롯해 사랑채, 정자, 연못으로 이루어져 있다. 유지였던 김희수가 1900년대 초에 건립했으며 아들인 김용학이 고쳐 지었다. 왼편 언덕에는 정자인 연파정(蓮坡亭)과 하은정(荷隱亭)이 자리한다. 아래쪽엔 살림집과 연못이 있다. 김희수가 1917년에 건립한 사랑채 청풍헌(淸風軒)은 백암정사(白菴精舍)로도 불린다.

“연파정은 김희수가 아버지 김영덕을 위해 1918년에 지었으나 화재로 타버려서 1934년에 다시 지었다. 정면 3칸, 측면 3칸인데, 비바람을 막기 위해 정자 네 면에 판자 덧문을 달아 놓았고, 내부는 벽이 없는 마루로 터져 있다. 하은정은 김용학이 아버지 김희수를 위해 1933년에 지었다. 정면 5칸, 측면 3칸 구조인데, 정자 바깥에는 유리 덧문이 있고, 내부는 중앙 마루를 중심으로 양쪽에 한 칸짜리 온돌방이 있다. 연파정과 하은정은 광주지역 선비들이 교류하던 문화공간이었다. 교류하던 학자들이 남긴 시문들이 많이 남아 있다. 김용학 가옥은 하백 마을 대대로 터를 잡고 살아온 김희수, 김용학 일가가 조성한 누정원림이자 주거 공간으로 민속·건축학적 가치가 크다.”

김용학 가옥의 사랑채 淸風軒. |

무엇보다 ‘연을 벗 삼아 몸을 숨긴다’는 ‘하은’(荷隱)의 뜻이 다함없이 깊고 그윽하다. ‘연꽃의 향기처럼 마음을 향기롭게 한다’는 의미다. 이곳에 정자를 들인 이의 연꽃 같은 맑은 마음, 연꽃 같은 성정이 읽혀진다.

물론 어떤 이들은 ‘하’(荷)자를 ‘연하’가 아닌 물건을 어깨에 ‘멘다’는 뜻으로도 해석한다. 즉 호미를 메고 김을 맨다는 의미로도 볼 수 있겠다. 일정 부분 일리가 없는 것은 아니지만, 이곳의 ‘하’(荷)는 연꽃의 ‘하’로 보는 것이 맞을 듯하다.

다음은 덕은(德殿) 송조헌이 쓴 ‘하은정기’(荷隱亭記)의 일부다.

‘누정의 이름을 ‘하은’이라 지칭한 것은 연을 아끼고 흠모한 주인 김용학(金容鶴)이 자신의 몸을 연꽃 아래에 숨긴다는 뜻으로 붙였다. 옛 사람들은 정자를 지을 때 자신이 추구하거나 좋아하는 사물의 이름을 빗대 그 뜻을 밝혔다…. 이 정자의 주인인 김용학은 효제(孝悌)를 실천한 효제 중의 한 사람이다. 효의 마음이 지극한 그는 부조(父祖)의 유적이 남아있는 옛터를 묵혀둘 수 없었다. 그는 왼편 산언덕에 돌을 깎아 대(臺)를 쌓고 산비탈 지형에 길을 내어 두 정자를 세웠다. 그 이름을 연파(蓮坡), 하은(荷隱)으로 명명해 자신의 것이 아닌 부조(父祖)의 유허(遺墟)임을 밝혔다.’

하은정을 비롯해 가옥은 자연과의 조화가 돋보인다. 학맥 또는 인연을 가진 이들이 모여 시문을 짓고 시국담을 논하기에는 제격이었을 것이다. 하은은 구한말 유학자이자 교육자로 고광선의 문하에서 공부했다.

누정으로 들어가기 위해선 정려문 형식의 문으로 들어가야 한다. 가옥 일대를 보수 중이라 문이 개방돼 있다. 연꽃 향기라는 뜻의 ‘정향문(淨香門)’이라는 현판이 보인다. 문 옆으로는 김희수의 공덕을 기리는 ‘시혜실적’(施惠實績)을 비롯해 시혜비 등의 석물이 세워져 있다. 또한 석물의 중간에는 석조불상 등이 놓여 있다.

누정과 관련 김진현이 지은 노래 ‘찬’(贊) 외에도, 김용학의 ‘하은정원운’도 남아 있다.

다음은 이곳의 풍경과 정취를 노래한 김용학의 ‘하은정원운’이다. 부모와 조상들에 대한 지극한 마음이 엿보인다.

이슬 같은 여생(餘生)이 가을의 감회를 느끼니

지난해의 서글픈 눈물 당두(堂頭)에서 흘렸구나

달빛같은 하얀 정령이 하동(荷洞) 땅에 어려 있고

바람같은 슬픈 성운은 엽주(葉洲) 위에 어리었네.

위에 모신 조고(祖考) 정자에 깊은 효성 깃들고

앞에 있는 정사(亭舍)에는 맑은 덕의(德義) 그윽하네.

부모 은혜는 너무 높아 마음은 아득한데

하늘 땅의 어두운 구름은 아니 걷혀 캄캄할 뿐이네.

/글·사진=박성천 기자 skypark@kwangju.co.kr