[굿모닝 예향] 디자인, 삶을 바꾸다 ‘광주 디자인비엔날레’

주먹도끼에서 스마트폰까지

디자인은 인간 창작물의 영혼

동독의 신호등·굴리는 물통 등

일상과 공동체 바꾸는 힘 있어

광주 디자인비엔날레 계기로

사람·사회 향한 디자인 고민을

디자인은 인간 창작물의 영혼

동독의 신호등·굴리는 물통 등

일상과 공동체 바꾸는 힘 있어

광주 디자인비엔날레 계기로

사람·사회 향한 디자인 고민을

아이팟, 아이폰 등 새로운 IT기기를 창출한 스티브 잡스. |

“더 적게 그러나 더 낫게(Less, But Better).”(독일 디자이너 디터 람스) 주먹도끼에서 스마트 폰에 이르기까지 디자인의 역사는 수십 만년 인류역사와 함께 끊임없이 이어지고 있다. 디자이너는 펜으로 일상과 세상을 변화시킨다. 광주비엔날레 전시관과 광주 시립미술관에서 열리고 있는‘제10회 광주 디자인비엔날레’(~11월 7일)를 계기로 삶을 바꾸는 디자인의 세계를 살펴본다.

◇애플, 단순하고 직관적인 혁신 IT기기 선보여=“대부분의 사람들에게 디자인은 ‘겉모습’을 뜻합니다. 하지만 내 생각엔, 그건 디자인의 의미와 정반대입니다. 디자인은 인간이 만든 창작물의 근간을 이루는 영혼입니다. 그 영혼이 결국 여러 겹의 표면들을 통해 스스로를 표현하는 겁니다.”

‘21세기 혁신의 아이콘’으로 평가받는 스티브 잡스(1955~2011)에게 디자인이란 무엇이었을까? 전기 작가인 월터 아이작슨이 쓴 평전 ‘스티브 잡스’(민음사)를 읽어가다 보면 그의 확고한 디자인 철학을 곳곳에서 확인할 수 있다. 1997년 자신이 창업한 애플사에 복귀한 잡스는 아이팟(2001년)-아이폰(2007년)-아이패드(2010년)를 잇따라 출시하며 IT업계에 새로운 바람을 일으켰다. 대중들은 단순하고 직관적인 독특한 디자인과 혁신적인 기능을 탑재한 IT기기에 열광했다.

‘다른 것을 생각하라’(Think Different)는 광고 카피로 애플사의 정체성을 알렸던 잡스는 타사의 디자인을 따라가지 않았다. “단순함이란 궁극의 정교함이다”라는 문구가 잡스가 지향하는 디자인 철학의 핵심뼈대였다. 그 결과 아이팟에 트랙 휠을 도입했으며, 아이폰과 아이패드 또한 배터리를 내장해 얇게 만들었다. 타 제품과 달리 버튼이나 스타일러스(펜)를 없애고 손가락 터치만으로 작동하도록 했다.

이와 같이 단순성을 추구하면서 제품의 본질만을 담고자 한 애플의 독특한 디자인은 수석 디자이너이자 부사장인 조너선 아이브에 의해 탄생했다. 그는 독일 전자가전 회사 브라운의 디자이너로 활동하면서 ‘더 적게 그러나 더 낫게’(Less, But Better)라는 디자인 원칙을 설파한 디터 람스의 영향을 받았다고 한다. 디터 람스의 디자인 뿌리 또한 독일 바이마르 예술종합학교인 ‘바우하우스’(Bauhaus)에 닿아있다. 애플의 디자인 시원(始原)은 ‘바우하우스’인 셈이다.

우리는 디자인과 더불어, 또는 디자인 속에서 살고 있다. 의식주 모든 영역과 디자인은 불가분의 관계이다. 일상 속으로 들어온 디자인 미학은 개인의 생활 향상뿐만 아니라 도시와 사회공동체의 이상 실천을 돕는다. 또한 올해로 10회를 맞은 ‘광주 디자인비엔날레’는 글로벌 디자인 흐름의 현주소를 보여주면서 미래 디자인의 비전과 방향성을 제시할 것으로 기대된다.

◇후대 디자이너들에게 이어지는 ‘바우하우스’ DNA=디자인의 역사는 인류의 출현과 함께 시작됐다. 먼 조상들은 강을 건너기 위해 징검다리를 놓았고, 차츰 통나무 다리와 돌다리로 변화했다. 도구도 주먹도끼에서 손잡이를 묶은 돌도끼로, 쇠망치로 발전했다. 도구는 신체의 연장선에 있었다. 도구의 진화는 ‘바로 디자인의 진화, 디자인의 변형과 맞닿아 있다’고 했다. 국립중앙박물관 디자인전문경력관으로 활동하는 디자이너 박현택은 ‘오래된 디자인’(안그라픽스)에서 구석기 시대 주먹도끼를 “시간의 흐름 속에서 쓰임새에 가장 맞춤한 모양을 이루어낸 완결된 디자인”이라며 ‘오래된 모던’으로 새롭게 해석한다.

“기능이 정직하게 실현된 돌멩이에서 고전주의적 아름다움마저 느껴지는 것은 무엇 때문일까? 나는 이 오래된 돌멩이를 기능적 정합성에 충실한 모던의 원형인 ‘오래된 모던’(Old Modern)이라고 부르고 싶다.”

1919년 독일 바이마르에 예술 종합학교 ‘바우 하우스’(Bauhaus)가 설립됐다. 프로이센 제국이 무너지고 바이마르 공화국이 출범한 의미깊은 해이다. ‘바우하우스’ 명칭은 중세 시대 석공과 건축가들의 길드인 ‘바우휘텐’에서 유래했다. ‘바우 하우스’를 이끄는 교장은 건축가 발터 그로피우스였다. 파울 클레와 바실리 칸딘스키 등 아방가르드 예술가들을 초빙해 당시로서는 진보적이고 파격적인 교육시스템을 확립했다.

디자인사 연구자인 페니 스파크는 ‘디자인의 역사’(예경)에서 “바우하우스의 디자이너들은 역사적인 양식이나 기계화된 생산으로부터 자유로운 추상적인 형태를 사용함으로써, 보편적인 매력을 가진, 규격화되고 기능적인 물건을 창조하는 것을 목표로 삼았다”고 밝힌다. 이들은 ‘재료에 충실하라’는 개념(물건의 형태는 그 물건이 만들어지는 재료의 특성을 반영해야 한다는 개념)과 ‘형태는 기능을 따른다’는 법칙(물건 및 건물의 구조나 형태는 그 구조의 필요조건을 반영해야 한다는 법칙)을 결합시켰다. 이러한 디자인 철학에서 나온 ‘유용성’과 ‘단순성’은 브라운(디터 람스)과 애플(조너선 아이브) 등 오늘날의 많은 디자이너들에게 영감을 주고 있다.

◇‘모두를 위한 디자인’과 ‘배려하는 디자인’=디자이너는 펜 하나로 세상을 바꾼다. 디자이너 방일경은 ‘배려하는 디자인’(미술문화)에서 ‘디자인의 본질’에 대해 이렇게 강조한다.

“디자인의 가치와 의미를 재고해야 할 때이다. 아름다움과 기능성이 디자인의 전부가 아니다. 디자인의 본질은 사람과 사회, 환경을 향해 나아가는 데 있다. 이러한 본질에 충실한 디자인이 가치 있는 디자인이다.”

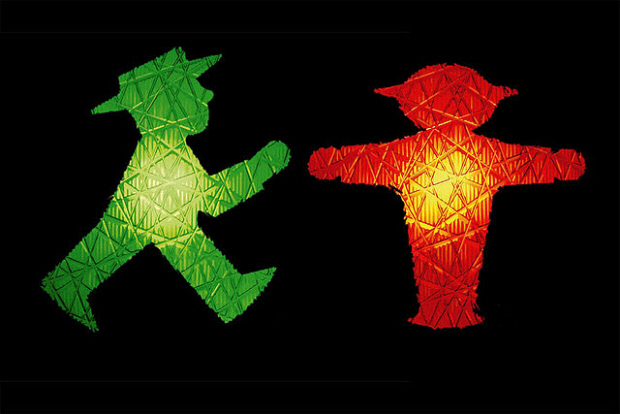

디자이너는 디자인으로 사회통합을 꾀할 수 있다. 1989년 동독과 서독이 통일된 후 많은 갈등이 표출됐다. 디자이너 마르쿠스 헥하우젠은 옛 동독의 신호등(암펠만)에서 문화단절의 해법을 찾았다. ‘암펠만’은 신호등(Ampel)과 사람(Mann)의 합성어로, 노약자와 어린이도 쉽게 알아볼 수 있도록 디자인됐다. 자칫 사라질 뻔한 ‘유니버설 디자인’이 사회통합과 함께 베를린을 대표하는 문화아트 상품으로 거듭난 것이다. ‘빛을 내는 횡단보도’(네덜란드)와 ‘자전거모양 디자인 보관대’(영국) 등 도시디자인도 눈길을 끈다.

‘굴리는 물통’은 디자이너의 사회적 역할과 ‘적정 기술’을 다시금 생각하게 만든다. 도넛형 물통인 ‘Q드럼’(용량 40ℓ)은 일명 ‘굴리는 물통’으로 불린다. 디자이너 피터 핸드릭스가 만든 ‘Q드럼’은 물 부족으로 어려움을 겪는 아프리카 많은 여성과 어린이들의 식수 운반 문제를 획기적으로 개선했다. 드럼통처럼 굴릴 수 있는 ‘Q드럼’은 지형이 거칠어도 힘들이지 않고 굴릴 수 있고, 빈 물통은 배낭처럼 지고 걸을 수도 있다. 내장 펌프와 필터 호스도 포함돼 있다.

디자이너의 아이디어가 가미되면 도시의 품격도 달라진다. 미국 그래픽 디자이너 밀턴 글레이저의 작품인 뉴욕시 도시 브랜드 ‘아이 러브 뉴욕’(I♥NY)이 대표적이다. 2001년 ‘9·11테러’ 이후 그는 침체된 도시 분위기를 쇄신하기 위해 ‘I♥NY MORE THAN EVER’를 디자인했다. ‘테러로 크게 상처를 입었지만 그럼에도 그 어느 때보다 뉴욕을 사랑한다’는 메시지를 담았다. 반면 서울시는 ‘하이 서울’(이명박)→‘아이·서울·유’(I·Seoul·U)(박원순)→‘서울, 마이 소울’(Seoul, My Soul)(오세훈) 등으로 시장마다 달라지고 있다.

LED 버스 정거장, 북극곰 모양 재활용 쓰레기통, 피아노 계단… 광주시 거리에도 도시디자인이 적용된 시설들이 속속 들어서고 있다. ‘모두를 위한 디자인’으로 탈바꿈한 광주·전남의 미래를 상상한다.

/송기동 기자 song@kwangju.co.kr

디자인을 만나다(MEET DESIGN)’을 주제로 오는 11월 7일까지 열리는 ‘제10회 광주 디자인비엔날레’.

/최현배 기자 choi@kwangju.co.kr |

‘21세기 혁신의 아이콘’으로 평가받는 스티브 잡스(1955~2011)에게 디자인이란 무엇이었을까? 전기 작가인 월터 아이작슨이 쓴 평전 ‘스티브 잡스’(민음사)를 읽어가다 보면 그의 확고한 디자인 철학을 곳곳에서 확인할 수 있다. 1997년 자신이 창업한 애플사에 복귀한 잡스는 아이팟(2001년)-아이폰(2007년)-아이패드(2010년)를 잇따라 출시하며 IT업계에 새로운 바람을 일으켰다. 대중들은 단순하고 직관적인 독특한 디자인과 혁신적인 기능을 탑재한 IT기기에 열광했다.

이와 같이 단순성을 추구하면서 제품의 본질만을 담고자 한 애플의 독특한 디자인은 수석 디자이너이자 부사장인 조너선 아이브에 의해 탄생했다. 그는 독일 전자가전 회사 브라운의 디자이너로 활동하면서 ‘더 적게 그러나 더 낫게’(Less, But Better)라는 디자인 원칙을 설파한 디터 람스의 영향을 받았다고 한다. 디터 람스의 디자인 뿌리 또한 독일 바이마르 예술종합학교인 ‘바우하우스’(Bauhaus)에 닿아있다. 애플의 디자인 시원(始原)은 ‘바우하우스’인 셈이다.

우리는 디자인과 더불어, 또는 디자인 속에서 살고 있다. 의식주 모든 영역과 디자인은 불가분의 관계이다. 일상 속으로 들어온 디자인 미학은 개인의 생활 향상뿐만 아니라 도시와 사회공동체의 이상 실천을 돕는다. 또한 올해로 10회를 맞은 ‘광주 디자인비엔날레’는 글로벌 디자인 흐름의 현주소를 보여주면서 미래 디자인의 비전과 방향성을 제시할 것으로 기대된다.

독일 통일후 사회통합에 일조한 ‘암펠만 신호등’. |

“기능이 정직하게 실현된 돌멩이에서 고전주의적 아름다움마저 느껴지는 것은 무엇 때문일까? 나는 이 오래된 돌멩이를 기능적 정합성에 충실한 모던의 원형인 ‘오래된 모던’(Old Modern)이라고 부르고 싶다.”

1919년 독일 바이마르에 예술 종합학교 ‘바우 하우스’(Bauhaus)가 설립됐다. 프로이센 제국이 무너지고 바이마르 공화국이 출범한 의미깊은 해이다. ‘바우하우스’ 명칭은 중세 시대 석공과 건축가들의 길드인 ‘바우휘텐’에서 유래했다. ‘바우 하우스’를 이끄는 교장은 건축가 발터 그로피우스였다. 파울 클레와 바실리 칸딘스키 등 아방가르드 예술가들을 초빙해 당시로서는 진보적이고 파격적인 교육시스템을 확립했다.

디자인사 연구자인 페니 스파크는 ‘디자인의 역사’(예경)에서 “바우하우스의 디자이너들은 역사적인 양식이나 기계화된 생산으로부터 자유로운 추상적인 형태를 사용함으로써, 보편적인 매력을 가진, 규격화되고 기능적인 물건을 창조하는 것을 목표로 삼았다”고 밝힌다. 이들은 ‘재료에 충실하라’는 개념(물건의 형태는 그 물건이 만들어지는 재료의 특성을 반영해야 한다는 개념)과 ‘형태는 기능을 따른다’는 법칙(물건 및 건물의 구조나 형태는 그 구조의 필요조건을 반영해야 한다는 법칙)을 결합시켰다. 이러한 디자인 철학에서 나온 ‘유용성’과 ‘단순성’은 브라운(디터 람스)과 애플(조너선 아이브) 등 오늘날의 많은 디자이너들에게 영감을 주고 있다.

광주시 동구 동명동에서 볼 수 있는 북극곰 쓰레기통. |

“디자인의 가치와 의미를 재고해야 할 때이다. 아름다움과 기능성이 디자인의 전부가 아니다. 디자인의 본질은 사람과 사회, 환경을 향해 나아가는 데 있다. 이러한 본질에 충실한 디자인이 가치 있는 디자인이다.”

디자이너는 디자인으로 사회통합을 꾀할 수 있다. 1989년 동독과 서독이 통일된 후 많은 갈등이 표출됐다. 디자이너 마르쿠스 헥하우젠은 옛 동독의 신호등(암펠만)에서 문화단절의 해법을 찾았다. ‘암펠만’은 신호등(Ampel)과 사람(Mann)의 합성어로, 노약자와 어린이도 쉽게 알아볼 수 있도록 디자인됐다. 자칫 사라질 뻔한 ‘유니버설 디자인’이 사회통합과 함께 베를린을 대표하는 문화아트 상품으로 거듭난 것이다. ‘빛을 내는 횡단보도’(네덜란드)와 ‘자전거모양 디자인 보관대’(영국) 등 도시디자인도 눈길을 끈다.

‘굴리는 물통’은 디자이너의 사회적 역할과 ‘적정 기술’을 다시금 생각하게 만든다. 도넛형 물통인 ‘Q드럼’(용량 40ℓ)은 일명 ‘굴리는 물통’으로 불린다. 디자이너 피터 핸드릭스가 만든 ‘Q드럼’은 물 부족으로 어려움을 겪는 아프리카 많은 여성과 어린이들의 식수 운반 문제를 획기적으로 개선했다. 드럼통처럼 굴릴 수 있는 ‘Q드럼’은 지형이 거칠어도 힘들이지 않고 굴릴 수 있고, 빈 물통은 배낭처럼 지고 걸을 수도 있다. 내장 펌프와 필터 호스도 포함돼 있다.

ACC 인근에 설치된 ‘LED 버스 정거장’. |

LED 버스 정거장, 북극곰 모양 재활용 쓰레기통, 피아노 계단… 광주시 거리에도 도시디자인이 적용된 시설들이 속속 들어서고 있다. ‘모두를 위한 디자인’으로 탈바꿈한 광주·전남의 미래를 상상한다.

/송기동 기자 song@kwangju.co.kr