한때 눈부신 번영을 누렸지만 지금은 버려진 곳 ‘폐허’

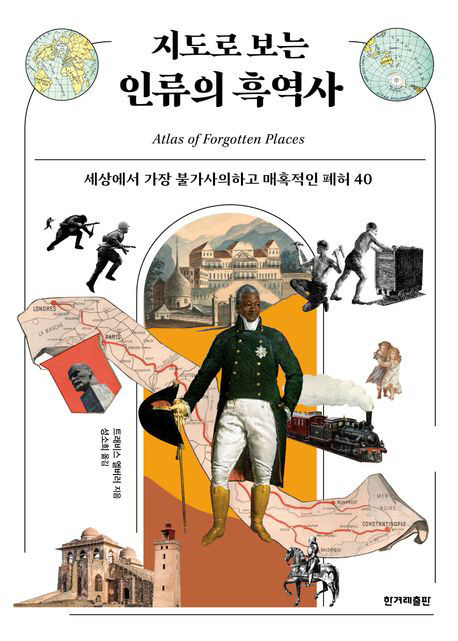

[박성천 기자가 추천하는 책] 지도로 보는 인류의 흑역사 트래비스 엘버러 지음, 성소희 옮김

|

베네치아에서 8km 떨어진 작은 섬이 있다. 포벨리아(Poveglia)라고 불리는 이 섬에 대해 어떤 이들은 “지구상에서 유령이 가장 많이 출몰하는 곳”이라고 말한다. 7만㎡가 조금 넘는 이곳에는 다음과 같은 오싹하면서도 기괴한 역사가 드리워져 있다.

흑사병이 창궐하던 1340년대, 이후 흑사병이 재확산된 1600년대 포벨리아는 죽음의 땅이었다. 베네치아의 흑사병 환자가 버려지던 곳이었다. 수백 년 동안 검역과 격리의 대명사였다. “베네치아에 들어가려는 사람들은 먼저 포벨리아에 40일 동안 머물러야 했다. 예수가 광야에서 금식하며 악마의 유혹을 이겨낸 기간과 똑같은 이 40일은 이탈리아어로 ‘콰란티네’로 불렸다.” 이 낱말은 후일 전염병 바이러스가 있을지 모르는 사람들을 격리하는 말로 일반화됐다.

코로나 팬데믹 이전에는 격리와 검역이 딴 세상 이야기로 치부됐다. 동물에게나 취해지는 또는 예방접종이나 항생제가 발명되기 이전에 있었던 조치쯤으로 생각되었다.

그러나 역사는 늘 반복되기 마련이다. 코로나 팬데믹 이전에도 인간에 대한 대량 격리와 유폐가 있었다는 것을 보여준다.

잊고 내버려 둔 장소에 대한 이야기는 상상력을 불러일으킨다. 더러 서사적 관점에서 폐허는 아름답기도 하고 섬짓한 느낌을 주기도 한다.

버려진 장소를 모티브로 흑역사의 랜드마크가 된 곳을 조명한 책이 발간됐다. ‘지도로 보는 인류의 흑역사’는 버려진 장소에 깃들어 있는 이야기를 주목한다. 저자는 ‘사라져가는 장소들의 지도’를 쓴 트래비스 엘버러로 그는 ‘영국 최고의 대중문화역사가 중 한명’으로 꼽힐 만큼 역사를 일반인들이 쉽게 접근할 수 있게 풀어낸다.

‘세상에서 가장 불가사의하고 매혹적인 폐허 40’이라는 부제가 말해주듯 책은 파국을 피하지 못한 장소들과 거기에 얽힌 이야기를 담고 있다.

노르웨이 피라미덴은 석탄으로 유명한 곳이었다. 1920년 스웨덴에서 독립한 노르웨이는 스피츠베르겐조약에 따라 통치권을 차지했다. 영국, 미국, 일본, 러시아 등이 자원에 대한 동등한 권리를 얻었지만 러시아만 권한을 행사했다. 소련 국영기업이 2차대전 후 석탄 채굴을 시작했고 이후 이곳은 공산주의 계획경제가 성공할 수 있는 이상적인 사례로 여겨졌다.

그러나 1991년 소련 붕괴도 견뎠지만 석탄 가격 급락과 불안정한 에너지 시장 영향으로 1998년 피라미덴 광산은 문을 닫기에 이른다. 저자는 “수십 년 동안 부식과 좀도둑, 갈매기, 북극여우, 이동하는 빙하, 해빙수가 마을 일부를 휩쓸었다”면서도 “소비에트의 기술자들이 경로를 변경한 빙하류와 강물이 제멋대로 흐르면서 인간이 오만하게 바꾸어놓은 자연 지형을 원상태로 돌려놓았다”고 말한다.

이스탄불에는 높이 21m, 길이 1025m나 되는 브위카다 보육원이라는 목조건물이 있다. 유라시에서 건설된 순수 목조건물로는 가장 크다. 오스만 건축가 알렉상드르 발로리가 1898년 호텔과 카지노 건물로 지었다. 해외 관광객 유치를 위해 건립됐지만 영업 허가는 받지 못했다고 전해온다.

도박 금지 때문이라고도 하지만 이후 자선가에게 팔려 보육원 등으로 쓰게 된다. 그 사이 세계대전과 혁명 등 격변으로 6000명의 고아가 거쳐간 이곳은 1964년 문을 닫았다.

덴마크의 루비에르크누드 등대는 자연 앞에 인간의 무력함을 보여주는 사례다. 일설에 크누트 대왕은 권력을 과신해 왕좌를 바닷가로 옮긴 뒤 바다를 향해 “멈추라”고 명령했다. 결과는 뻔했다. 마찬가지로 루비에르크누드 등대 또한 바다가 해안선을 갉아먹으면서 쌓인 모래로 결국 1968년 폐쇄됐다.

이밖에 체르노빌 참사 여파로 폐쇄된 폴란드 자르노비에츠 원자력발전소, 지금은 해골 같은 뼈대만 남은 영국의 웨스트피어 부두 등은 한때의 영화는 사라지고 폐허로 남아 있다.

저자는 “잊혀서 완전히 사라진 대상은 아무도 기억하지 않는다. 하지만 방치는 희망을 모두 포기해야 할 근거가 아니라 그 반대다. 버려진 장소는 다가올 세상을, 잔해에서 구할 가치가 있는 것들을 더 오래 더 열심히 생각해보라고 격려한다”고 말한다.

<한겨레출판·2만3000원>

/박성천 기자 skypark@kwangju.co.kr

흑사병이 창궐하던 1340년대, 이후 흑사병이 재확산된 1600년대 포벨리아는 죽음의 땅이었다. 베네치아의 흑사병 환자가 버려지던 곳이었다. 수백 년 동안 검역과 격리의 대명사였다. “베네치아에 들어가려는 사람들은 먼저 포벨리아에 40일 동안 머물러야 했다. 예수가 광야에서 금식하며 악마의 유혹을 이겨낸 기간과 똑같은 이 40일은 이탈리아어로 ‘콰란티네’로 불렸다.” 이 낱말은 후일 전염병 바이러스가 있을지 모르는 사람들을 격리하는 말로 일반화됐다.

잊고 내버려 둔 장소에 대한 이야기는 상상력을 불러일으킨다. 더러 서사적 관점에서 폐허는 아름답기도 하고 섬짓한 느낌을 주기도 한다.

버려진 장소를 모티브로 흑역사의 랜드마크가 된 곳을 조명한 책이 발간됐다. ‘지도로 보는 인류의 흑역사’는 버려진 장소에 깃들어 있는 이야기를 주목한다. 저자는 ‘사라져가는 장소들의 지도’를 쓴 트래비스 엘버러로 그는 ‘영국 최고의 대중문화역사가 중 한명’으로 꼽힐 만큼 역사를 일반인들이 쉽게 접근할 수 있게 풀어낸다.

‘세상에서 가장 불가사의하고 매혹적인 폐허 40’이라는 부제가 말해주듯 책은 파국을 피하지 못한 장소들과 거기에 얽힌 이야기를 담고 있다.

노르웨이 피라미덴은 석탄으로 유명한 곳이었다. 1920년 스웨덴에서 독립한 노르웨이는 스피츠베르겐조약에 따라 통치권을 차지했다. 영국, 미국, 일본, 러시아 등이 자원에 대한 동등한 권리를 얻었지만 러시아만 권한을 행사했다. 소련 국영기업이 2차대전 후 석탄 채굴을 시작했고 이후 이곳은 공산주의 계획경제가 성공할 수 있는 이상적인 사례로 여겨졌다.

그러나 1991년 소련 붕괴도 견뎠지만 석탄 가격 급락과 불안정한 에너지 시장 영향으로 1998년 피라미덴 광산은 문을 닫기에 이른다. 저자는 “수십 년 동안 부식과 좀도둑, 갈매기, 북극여우, 이동하는 빙하, 해빙수가 마을 일부를 휩쓸었다”면서도 “소비에트의 기술자들이 경로를 변경한 빙하류와 강물이 제멋대로 흐르면서 인간이 오만하게 바꾸어놓은 자연 지형을 원상태로 돌려놓았다”고 말한다.

이스탄불에는 높이 21m, 길이 1025m나 되는 브위카다 보육원이라는 목조건물이 있다. 유라시에서 건설된 순수 목조건물로는 가장 크다. 오스만 건축가 알렉상드르 발로리가 1898년 호텔과 카지노 건물로 지었다. 해외 관광객 유치를 위해 건립됐지만 영업 허가는 받지 못했다고 전해온다.

도박 금지 때문이라고도 하지만 이후 자선가에게 팔려 보육원 등으로 쓰게 된다. 그 사이 세계대전과 혁명 등 격변으로 6000명의 고아가 거쳐간 이곳은 1964년 문을 닫았다.

덴마크의 루비에르크누드 등대는 자연 앞에 인간의 무력함을 보여주는 사례다. 일설에 크누트 대왕은 권력을 과신해 왕좌를 바닷가로 옮긴 뒤 바다를 향해 “멈추라”고 명령했다. 결과는 뻔했다. 마찬가지로 루비에르크누드 등대 또한 바다가 해안선을 갉아먹으면서 쌓인 모래로 결국 1968년 폐쇄됐다.

자르노비에츠 원자력발전소는 완공되지 못했고, 1990년에 버려졌다. <한겨레출판> |

저자는 “잊혀서 완전히 사라진 대상은 아무도 기억하지 않는다. 하지만 방치는 희망을 모두 포기해야 할 근거가 아니라 그 반대다. 버려진 장소는 다가올 세상을, 잔해에서 구할 가치가 있는 것들을 더 오래 더 열심히 생각해보라고 격려한다”고 말한다.

<한겨레출판·2만3000원>

/박성천 기자 skypark@kwangju.co.kr