<18> 마한의 금동왕관과 금동상투관

마한 최고 지배자, 왕관·상투관 모두 금동으로…위용 과시

나주 신촌리 9호분 출토 마한 금동관과 금동상투관 (국보 제295호)

<국립나주박물관> |

지난 4월, 코로나19로 인해 침체된 분위기 속에서 반가운 소식이 전해졌다. 영암 내동리 고분에서 마한 금동관이 출토되었다는 것이다. 완전한 것이 아니라 일부만 남은 것이어서 아쉽지만 나주 신촌리 9호분 출토품과 상통하는 것이라서 대단히 중요한 유물이다.

나주 금동관은 1918년에 발굴된 이후부터 이 지역의 대표적 상징물이 되어 1997년에 국보 295호로 지정되었고, 2005년 국립나주문화재연구소에 이어 2013년 국립나주박물관이 세워지는데 결정적인 역할을 하였다.

그러나 나주 금동관의 성격에 대해서는 두가지 견해가 대립되어 있다. 하나는 백제 중앙에서 만들어 지방 신하에게 하사하였다는 것이고, 다른 하나는 마한 세력이 독자적으로 만들었다는 것이다.

견해에 따라 이 지역 마한과 백제의 관계에 대한 해석이 크게 달라지는데 올봄에 영암에서 같은 종류의 금동관이 출토됨으로써 독자성에 무게가 실리게 되었다.

◇금동관과 금관

금동관은 금관과 함께 모든 유물 가운데 가장 높은 권위자인 독립정치체의 최고 수장을 상징한다.금동관은 구리에 금을 입힌 것이기 때문에 순금으로 만든 금관에 비해 격이 떨어진다고 하는 견해도 있지만 이는 잘못된 것이다. 금동관은 어려운 도금 과정을 거쳐야 할 뿐만 아니라 완성된 상태에서는 금관과 아무런 차이가 없기 때문이다.

오히려 순금으로 만든 신라 금관은 실용품이 아니라 부장품일 뿐이라는 견해가 있다. 순금관은 평상시에 사용하기에는 불편함이 많을 정도로 약하기 때문이다.

금동관은 금관과 외관상 차이가 없으면서도 훨씬 튼튼하기 때문에 일상적으로 사용할 수 있는 실용품이다.

◇금동관과 금동상투관

우리가 나주 금동관이라 부르는 것은 두 개로 구성되어 있다. 하나는 머리 둘레에 걸치는 것이고 다른 하나는 정수리를 덮는 것이다. 이를 대관(帶冠)과 모관(帽冠), 혹은 외관과 내관이라 구분하면서 늘 함께 사용되는 것으로 이해하기도 한다.

그러나 이 두 개의 유물은 각각 다른 용도를 가졌으며 반드시 함께 사용되는 것이 아니므로 그렇게 구분하는 것은 옳지 않다. 순금이든 금동이든 왕관은 동서고금을 막론하고 그 자체로서 최고 권력을 상징하며 별도의 내관이 필요한 것은 아니다.

모관 혹은 내관이라 불렸던 것은 상투를 감싸 장식하는 것일 뿐 그 자체로서 독립된 세력의 최고 지배자를 의미하는 것은 아니다.

다만 여러가지 재료로 만드는 상투관 가운데 금동으로 만든 것은 금동관을 쓴 최고지배자를 비롯하여 대단히 높은 신분을 가진 남자가 사용하였던 것임에는 틀림이 없다.

우리나라에서 언제부터 상투를 틀기 시작하였는지 단언하기 어렵지만 중국에서 신석기시대부터 상투와 직결된 유물들이 나오는 점이 참고가 된다. 문헌자료로는 고조선 위만이 추결()하였다는 ‘사기’의 기사가 가장 오랜 것이다.

이후 고구려 고분벽화, 백제 금동상투관, 신라 금령총 기마인물상, 가야 투구 등을 통해 삼국시대에 상투를 트는 것이 보편적이었음을 알 수 있다.

◇마한 금동관과 금동상투관 제작지

금제품이나 금동제품은 자체제작, 외부구입, 사여·분여 등을 통해 얻어진다. 기술과 재료가 확보되면 외부의 도움 없이 제작할 수 있다.

금제품은 순금만 확보된다면 기술적으로 큰 어려움은 없으며 금동제품은 구리에 금을 입히는 특별한 기술이 필요하다.

기술이나 재료가 확보되지 않은 상황에서는 완제품을 구입하거나 주문해서 제작하게 된다. 광주·전남지역에서는 명도전·오수전·화천·반량전 등의 중국 화폐가 출토되고, 변진의 철이나 한군현의 인수의책()과 관련된 기록도 있으므로 상업 활동을 통해 특별한 물품을 구입하는 것은 어려운 일이 아니었음을 알 수 있다.

자체제작이나 외부구입이 어려운 경우에는 그러한 능력을 가진 세력으로부터 사여받거나 분여받기도 하였다. 사여는 권력자의 통제권 내부에서 이루어지는 하사이고, 분여는 통제권 외부에 제공되는 선사이다.

나주에서 출토된 금동관과 금동상투관은 여러 가지 점에서 백제 제품과 다르다. 장식 문양이 복합나선문으로 백제 초화문과 계통적으로 다를 뿐만 아니라 제작 방식도 다르기 때문에 백제에서 만들었다고 할 수 없다.

영암에서 출토된 금동관은 나주 금동관과 같은 곳에서 제작되었을 것이지만 정확한 제작지에 대해서는 조사, 연구가 필요하다.

◇마한 금동관과 금동상투관의 의미

종래 나주 금동관과 금동상투관은 5세기말경 백제의 왕이 나주지역의 신하에게 하사한 것으로 인식되었다. 이는 이 지역이 369년 백제에 병합되어 백제의 영역에 속하였다는 기존 통설을 전제로 한 것이다.

그러나 나주 금동관은 시기적으로 백제가 이 지역을 병합하였던 6세기 중엽보다 이를 뿐만 아니라 본질적인 성격상 왕이 신하에게 하사하는 물품이 되기 어렵다. 이 때문에 당시 이 지역이 백제의 간접지배를 받았던 것으로 보기도 한다.

간접지배는 중앙집권화된 직접지배보다 느슨한 위임통치에 해당하지만 모두 고대국가의 영역 내부에서 이루어졌던 점에서는 차이가 없다.

따라서 백제 영역에 속하지 않은 다른 지역에 대해 간접지배가 이루어졌다는 것은 성립될 수 없는 표현이다. 서로 영역이 구분되는 독립된 정치 세력 사이의 역학 관계는 세력권이나 영향권으로 표현할 수 있을 뿐이다.

그러므로 1918년에 출토되었던 나주 금동관과 2020년에 출토되었던 영암 금동관은 영산강유역을 중심으로한 마지막 마한 세력의 정치적 독자성을 나타내는 가장 상징적인 유물이라 할 수 있다.

마한의 최고 지배자는 금동관 외에도 상투관을 금동으로 만들어 써서 그 위용을 과시하였다. 중국 ‘양직공도’ 백제사신이 비단으로 만든 상투관을 쓰고 있는 것과는 품격이 다르다. 상투관은 소재와 형태에 따라 위계가 구분되었지만 실물이 남아있는 것은 드물다.

고려 충렬왕 4년(1278)에는 모든 관료들이 머리카락을 정수리 부분만 남기고 뒤통수에서 길게 땋아 내렸다가 공민왕의 중흥정책 이후 다시 상투를 틀기도 하였다. 조선시대에는 초상화나 풍속화를 통해 성인 남자는 상투를 틀었고 상투관의 종류가 매우 다양했다는 것을 알 수 있다.

상투관은 상투와 함께 고종 32년(1895)의 단발령으로 인해 사라지기 시작하였다. 최근에는 상투를 대신한 꽁지머리가 나오고 있다. 그동안 여자들의 꽁지머리에는 여러가지 장식물이 사용되어 왔으므로 앞으로 남자들의 꽁지머리에도 상투관을 대신한 새로운 장식물이 나오지 않을까 하는 생각도 든다.

/마한연구원장·前전남대교수

나주 금동관은 1918년에 발굴된 이후부터 이 지역의 대표적 상징물이 되어 1997년에 국보 295호로 지정되었고, 2005년 국립나주문화재연구소에 이어 2013년 국립나주박물관이 세워지는데 결정적인 역할을 하였다.

견해에 따라 이 지역 마한과 백제의 관계에 대한 해석이 크게 달라지는데 올봄에 영암에서 같은 종류의 금동관이 출토됨으로써 독자성에 무게가 실리게 되었다.

영암 내동리 쌍무덤 마한 금동관 앞장식 출토 상황 <전남문화재단 전남문화재연구소> |

오히려 순금으로 만든 신라 금관은 실용품이 아니라 부장품일 뿐이라는 견해가 있다. 순금관은 평상시에 사용하기에는 불편함이 많을 정도로 약하기 때문이다.

금동관은 금관과 외관상 차이가 없으면서도 훨씬 튼튼하기 때문에 일상적으로 사용할 수 있는 실용품이다.

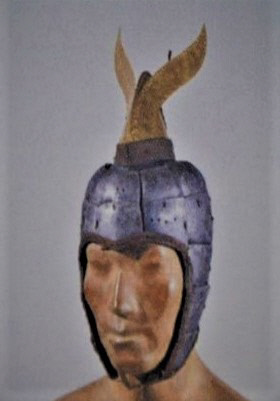

백제 금동상투관 <국립공주박물관> |

우리가 나주 금동관이라 부르는 것은 두 개로 구성되어 있다. 하나는 머리 둘레에 걸치는 것이고 다른 하나는 정수리를 덮는 것이다. 이를 대관(帶冠)과 모관(帽冠), 혹은 외관과 내관이라 구분하면서 늘 함께 사용되는 것으로 이해하기도 한다.

그러나 이 두 개의 유물은 각각 다른 용도를 가졌으며 반드시 함께 사용되는 것이 아니므로 그렇게 구분하는 것은 옳지 않다. 순금이든 금동이든 왕관은 동서고금을 막론하고 그 자체로서 최고 권력을 상징하며 별도의 내관이 필요한 것은 아니다.

모관 혹은 내관이라 불렸던 것은 상투를 감싸 장식하는 것일 뿐 그 자체로서 독립된 세력의 최고 지배자를 의미하는 것은 아니다.

다만 여러가지 재료로 만드는 상투관 가운데 금동으로 만든 것은 금동관을 쓴 최고지배자를 비롯하여 대단히 높은 신분을 가진 남자가 사용하였던 것임에는 틀림이 없다.

고구려 수렵도 |

이후 고구려 고분벽화, 백제 금동상투관, 신라 금령총 기마인물상, 가야 투구 등을 통해 삼국시대에 상투를 트는 것이 보편적이었음을 알 수 있다.

가야 투구(복원품) <대가야박물관> |

금제품이나 금동제품은 자체제작, 외부구입, 사여·분여 등을 통해 얻어진다. 기술과 재료가 확보되면 외부의 도움 없이 제작할 수 있다.

금제품은 순금만 확보된다면 기술적으로 큰 어려움은 없으며 금동제품은 구리에 금을 입히는 특별한 기술이 필요하다.

기술이나 재료가 확보되지 않은 상황에서는 완제품을 구입하거나 주문해서 제작하게 된다. 광주·전남지역에서는 명도전·오수전·화천·반량전 등의 중국 화폐가 출토되고, 변진의 철이나 한군현의 인수의책()과 관련된 기록도 있으므로 상업 활동을 통해 특별한 물품을 구입하는 것은 어려운 일이 아니었음을 알 수 있다.

자체제작이나 외부구입이 어려운 경우에는 그러한 능력을 가진 세력으로부터 사여받거나 분여받기도 하였다. 사여는 권력자의 통제권 내부에서 이루어지는 하사이고, 분여는 통제권 외부에 제공되는 선사이다.

나주에서 출토된 금동관과 금동상투관은 여러 가지 점에서 백제 제품과 다르다. 장식 문양이 복합나선문으로 백제 초화문과 계통적으로 다를 뿐만 아니라 제작 방식도 다르기 때문에 백제에서 만들었다고 할 수 없다.

영암에서 출토된 금동관은 나주 금동관과 같은 곳에서 제작되었을 것이지만 정확한 제작지에 대해서는 조사, 연구가 필요하다.

신라 기마인물상(국보 제91호) <국립중앙박물관> |

종래 나주 금동관과 금동상투관은 5세기말경 백제의 왕이 나주지역의 신하에게 하사한 것으로 인식되었다. 이는 이 지역이 369년 백제에 병합되어 백제의 영역에 속하였다는 기존 통설을 전제로 한 것이다.

그러나 나주 금동관은 시기적으로 백제가 이 지역을 병합하였던 6세기 중엽보다 이를 뿐만 아니라 본질적인 성격상 왕이 신하에게 하사하는 물품이 되기 어렵다. 이 때문에 당시 이 지역이 백제의 간접지배를 받았던 것으로 보기도 한다.

간접지배는 중앙집권화된 직접지배보다 느슨한 위임통치에 해당하지만 모두 고대국가의 영역 내부에서 이루어졌던 점에서는 차이가 없다.

따라서 백제 영역에 속하지 않은 다른 지역에 대해 간접지배가 이루어졌다는 것은 성립될 수 없는 표현이다. 서로 영역이 구분되는 독립된 정치 세력 사이의 역학 관계는 세력권이나 영향권으로 표현할 수 있을 뿐이다.

양직공도 백제사신도 |

마한의 최고 지배자는 금동관 외에도 상투관을 금동으로 만들어 써서 그 위용을 과시하였다. 중국 ‘양직공도’ 백제사신이 비단으로 만든 상투관을 쓰고 있는 것과는 품격이 다르다. 상투관은 소재와 형태에 따라 위계가 구분되었지만 실물이 남아있는 것은 드물다.

고려 충렬왕 4년(1278)에는 모든 관료들이 머리카락을 정수리 부분만 남기고 뒤통수에서 길게 땋아 내렸다가 공민왕의 중흥정책 이후 다시 상투를 틀기도 하였다. 조선시대에는 초상화나 풍속화를 통해 성인 남자는 상투를 틀었고 상투관의 종류가 매우 다양했다는 것을 알 수 있다.

상투관은 상투와 함께 고종 32년(1895)의 단발령으로 인해 사라지기 시작하였다. 최근에는 상투를 대신한 꽁지머리가 나오고 있다. 그동안 여자들의 꽁지머리에는 여러가지 장식물이 사용되어 왔으므로 앞으로 남자들의 꽁지머리에도 상투관을 대신한 새로운 장식물이 나오지 않을까 하는 생각도 든다.

/마한연구원장·前전남대교수