[조인호의 키워드로 읽는 광주·전남 미술사] 빛과 색으로 생동하는 자연…호남 구상회화 새 장 열다

(7) 화폭에 담은 남도정서-오지호·임직순의 감흥회화

오지호, 일제 강점기 유럽·일본 화풍 탈피 건강한 민족미술론 주창

빛 에너지·감성 작용 중시…원색과 또렷한 붓터치로 자연 담아내

붓의 움직임이 리듬 타듯 활발…심상과 교감 속 발현되는 흥 구사

임직순, 1961~1974년 조선대 재직하며 남도 구상회화에 영향

색채 우선한 주관적 조형화·재창조에 관심, 오지호 화백과 차이

자연의 활기 담아내는 회화세계, 인상적 자연주의 화풍 주류로 주도

오지호, 일제 강점기 유럽·일본 화풍 탈피 건강한 민족미술론 주창

빛 에너지·감성 작용 중시…원색과 또렷한 붓터치로 자연 담아내

붓의 움직임이 리듬 타듯 활발…심상과 교감 속 발현되는 흥 구사

임직순, 1961~1974년 조선대 재직하며 남도 구상회화에 영향

색채 우선한 주관적 조형화·재창조에 관심, 오지호 화백과 차이

자연의 활기 담아내는 회화세계, 인상적 자연주의 화풍 주류로 주도

임직순 ‘무등산의 설경’, 1968, 캔버스에 유채, 50x65cm |

호남화단 하면 남종화가 먼저 떠오르고 서양화 쪽에서는 호남 인상주의 회화가 남도미술의 주류이던 시절이 있었다. 그 시기에는 전시장마다 비슷비슷한 인상주의 화풍이 즐비했고, 성격과 시기가 다른 단체나 개인전일지라도 화풍만은 유사한 그림들이 일반적이었다. 이런 집단양식은 호남 특유의 문화양상으로 자리잡아 지역정체성이라 미화되기도 했었다. 사실 1980년대 이전만 해도 호남지역은 도시형 상공업이나 서비스업보다는 농업이 주였고, 생업도 환경도 자연과 늘 가까이 더불어 살다 보니 작가나 수요자인 지역민들 모두 정서적으로 자연주의가 깊이 배어 있었다. 따라서 자연을 예찬하고 교감과 감흥을 담아내는 이런 화풍은 이 지역은 물론 타지에서도 자연스레 남도화풍이라 여겼다.

호남미술에서 서양화 역사는 얼추 100여 년이 된다. 호남 최초 서양화가로 손꼽는 여수의 김홍식(1897~1966)이 동경미술학교 양화과를 졸업한 게 1928년이니 그렇다. 이어 1931년 같은 학교를 졸업한 오지호(1905~1982)를 비롯 일제강점기에 호남 곳곳에서 20여 명이 일본 유학으로 서양화를 익혔다. 이들 유학시기는 대부분 태평양전쟁 무렵인 1939년에서 44년 사이에 집중되었다. 당시 일본은 유럽 유학을 통해 19세기 중후반의 인상주의와 다양한 화법과 예술론들을 학습하고 돌아온 유학파들이 여러 대학 강단에 서면서 일본 근대미술을 꽃피우고 있었다. 특히 다이쇼시대(大正時代, 1912~1926)에 자유로운 문화예술 분위기는 일본 근·현대 미술의 성장에 큰 촉진제가 되었다.

그러나 한국 유학생들은 김환기, 유영국, 주 경, 강용운 등 일부를 제외하고는 대부분 일본 관학파(고전적 아카데미즘) 화풍이나 외광파 양식을 따르는 이들이 많았다. 호남 유학파들도 학교마다 각기 다른 학풍들이 있었지만, 이들이 지역 서양화단을 형성해가는 해방 이후 작품들을 보면 외광파 양식이 일반적이었다. 예술창작 본래의 과감한 주관적 표현이나 조형성의 모색보다는 자연 본위의 묘사 위주 작업이 보편적이었다.

◇자연 교감과 생명 약동의 회화; 오지호의 민족미술

일제강점기를 관통하는 시기에 유럽의 근대적 표현주의나 조형주의도, 일본식 서정적 외광파도 아닌, 한국의 자연에서 우러나는 건강한 민족미술론을 주창한 이가 오지호였다. 그는 화업과 더불어 이런 지론을 여러 신문과 잡지에 기고하였다. 송도고보 재직시절인 1938년에 선배 김주경과 펴낸 ‘오지호 김주경 2인 화집’은 우리나라 최초의 원색 화집인데, 여기에 회화작품 도판들과 함께 장문의 ‘순수회화론’을 실었다. 또한, ‘피카소와 현대회화’(1939), ‘미와 회화의 과학’(1941), ‘구상회화 선언’(1959), ‘현대회화의 근본문제’(1968) 등 계속해서 자연주의 구상회화론을 적극 펼쳤다.

그의 회화론의 핵심은 ‘광의 약동, 색의 환희, 자연에 대한 감격’으로 압축된다. 즉, “예술은 철두철미 감성의 세계요 지성의 세계가 아니다. 예술은 생을 위한 도구가 아니요, 그것은 생 그것의 표현이요, 인성 그것의 발현이기 때문이다.”라거나, “회화는 빛의 예술이다. 태양에서 생겨난 예술이다. 회화는 태양과 생명과의 관계요, 태양과 생명과의 융합이다. 그것은 빛을 통해서 본 생명이요, 빛에 의해서 약동하는 생명의 자태다.”라고 주장하였다.

오지호의 회화는 지각하는 형상과 색채의 원천으로서 빛의 에너지와 감성의 작용을 중시하였다. 청년 시절 작품으로 ‘2인 화집’에 실은 ‘도원 풍경’(1937)은 일본 외광파의 몽롱한 필법이나 황갈색조와는 전혀 다르게 밝은 원색과 또렷한 붓터치들로 봄의 생기를 담아냈다. 복사꽃 흐드러진 앞쪽 과수원으로부터 멀리 청록의 원산까지 색채대비 거리감을 주면서 또렷하게 잇대어 올리는 짧은 터치들로 ‘명랑한’ 분위기를 만들어 냈다. 같은 소재지만 만년의 ‘과수원 풍경’(1972)은 이와 크게 비교된다. 너른 들녘은 햇살 가득 봄빛이 완연하고, 가까이 뻗어 오른 배꽃 가지는 화면의 힘을 잡아주면서 약동감을 불러일으킨다. 풍경의 경계를 허물고 현장 감흥의 흐름대로 들녘도 하늘도, 색채도 붓자욱도 흥을 실어 자연의 화사한 기운을 묘사하고 있다.

붓의 움직임이 리듬을 타는 듯 활달한 오지호의 회화들은 ‘항구풍경’(1972), ‘북구의 전원’(1976), ‘청산’(1979) 등 1970년대 작업들에서 완숙미를 더한다. 덩어리지며 비비고 스치는 필촉들은 물결 이는 수면처럼 일렁이고 색채들은 활력있는 빛깔로 녹아 화면에 생기를 돋운다. 단지 눈앞의 풍경에 혹한 자연 예찬이기보다 그것이 심상과 교감을 이루어 안으로부터 발현되는 흥을 구사하는 것이다. 오지호가 주창한 민족미술의 핵심이 바로 약동하는 흥에 있음을 완숙기 작품에서 느낄 수 있다. 이는 그가 1950년대 말부터 힘썼던 ‘국한문 병행운동’이나, ‘문화재보호운동’ 등과 같은 맥락으로써 민족문화의 근본을 되살리려는 의식이 여러 활동들로 나타났었다.

◇감흥 실은 원색과 중간 색조의 조화; 임직순의 색채 회화

오지호의 빛과 생명의 회화론을 자연 감흥의 색채 회화로 풀어낸 이가 임직순(1921~1996)이다. 오지호의 후임으로 1961년부터 74년까지 조선대학교에 재직하면서 오지호와 더불어 남도 구상회화가 자연에 대한 감흥의 발현으로 토착화하는데 주도적 영향을 미쳤던 분이다. 그의 재직 기간 동안 배출된 많은 졸업생들이 대부분 각지 중고등학교로 나가 미술에 대한 기본 이해를 심어주고 예비 미술인들을 길러내었다. 그 1960~70년대는 대학 미술전공자들의 확산과 함께 이들의 등단 성장 무대로 오지호가 제안해 창설한 ‘전라남도미술전람회’(전남도전, 1965~ )의 개최로 호남미술에서 서양화가들이 대거 등장하는 중흥기였고, 그 중심에 오지호와 임직순 두 분이 계셨던 것이다.

임직순은 원래 충청도 괴산 출신으로 태평양전쟁 시기에 일본미술학교를 중퇴하고 돌아온 뒤 주로 인천과 서울에서 강단에 서며 화업을 병행하였다. 따라서 호남과는 전혀 연고가 없는 분이었지만, 1950년대 중반 ‘대한민국미술전람회’(국전)에서 문교부장관상과 대통령상을 연거푸 수상하면서 세간의 주목을 받게 되고, 그의 감성적 회화의 기질을 눈여겨본 오지호의 추천으로 조선대학교 미술학과에 내려오면서 남도미술과 연을 맺게 되었다. 이방인에 대한 배타성이 배어 있는 지역이었지만 임직순 특유의 너글너글한 성품과 풍부한 감성이 남도 정서와 동화를 이루고 많은 미술인과 후학들이 이질감 없이 따르는 친화감을 보여 주었다.

그는 빛과 색으로 펼쳐지는 자연의 활기를 화폭에 담아낸다는 점에서 오지호의 회화 세계와 동질감을 보였다. 1980년에 펴낸 그의 화문집 ‘꽃과 태양의 마을’에서 “빛과 색채의 만남으로 건강한 생과 자연에 대한 헌사를 그림으로 그리고 싶다. 나의 감흥을 나 나름대로의 색채와 형태로 정리하여 찬란한 원색의 집합을 창조해 간다. 작가의 내면에서 이루는 조형적 화음, 그것은 영원한 신비이다.”라고 썼다. ‘태양과 생명의 융합에 의한 환희심’으로서 자연과의 생명 교감을 우선하는 오지호에 비하면 색채효과를 우선하여 주관적 조형화와 재창조에 더

관심을 기울인다는 점에서 다소 차이가 있다.

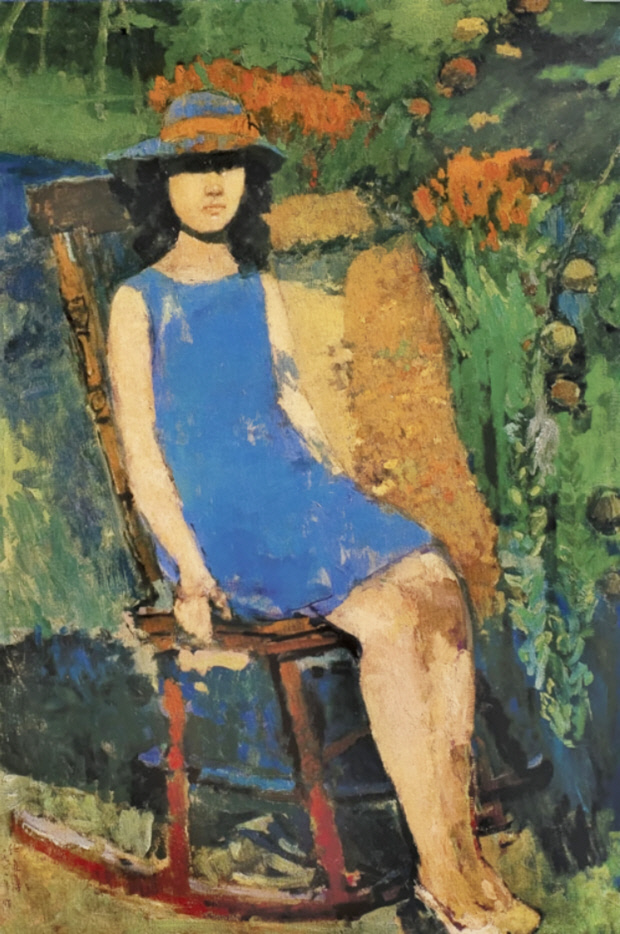

그는 재직시절 동료미술인들과 야외 사생을 즐기며 전라도 곳곳의 자연풍경들을 화폭에 담았고, 조선대학교를 떠난 1970년대 중반 이후에는 주로 ‘꽃과 여인’ 연작이 많아진다. 그의 ‘무등산 설경’(1968), ‘여수 신항의 전망’(1971), ‘강이 있는 풍경’(1972)과, 인물화인 ‘모자를 쓴 소녀’(1970), ‘사념’(1973), ‘포즈’(1974) 등은 활달히 리듬을 타는 오지호의 붓놀림에 비하면 형상을 뭉개듯 거칠고 길게 눌러 문지르거나 거의 색면 공간들의 구성으로 화폭을 채우는 방식에서 다른 결을 보였다. 자연에 대한 주관적 감흥을 바탕에 두는 점은 공통되면서, 밝은 색채와 필법으로 자연의 생명력을 우선하는 오지호와, 원색 간의 조화와 색채의 화면 구성효과를 중시하는 임직순의 회화세계는 서로 융화되어 호남 구상회화의 인상적 자연주의 화풍을 주류양식으로 만들었다.

조 인 호 전문가

광주미술문화연구소 대표

▲ 조선대 미술대학 회화과, 홍익대 대학원 한국미술사 전공.

▲ (재)광주비엔날레 전시부장, 정책기획실장 역임

▲‘남도미술의 숨결’, ‘광주 현대미술의 현장’ 등 출간

※ 이 기사는 지역신문발전기금 지원을 받았습니다

오지호 ‘청산’, 1979, 캔버스에 유채, 41x53cm |

일제강점기를 관통하는 시기에 유럽의 근대적 표현주의나 조형주의도, 일본식 서정적 외광파도 아닌, 한국의 자연에서 우러나는 건강한 민족미술론을 주창한 이가 오지호였다. 그는 화업과 더불어 이런 지론을 여러 신문과 잡지에 기고하였다. 송도고보 재직시절인 1938년에 선배 김주경과 펴낸 ‘오지호 김주경 2인 화집’은 우리나라 최초의 원색 화집인데, 여기에 회화작품 도판들과 함께 장문의 ‘순수회화론’을 실었다. 또한, ‘피카소와 현대회화’(1939), ‘미와 회화의 과학’(1941), ‘구상회화 선언’(1959), ‘현대회화의 근본문제’(1968) 등 계속해서 자연주의 구상회화론을 적극 펼쳤다.

그의 회화론의 핵심은 ‘광의 약동, 색의 환희, 자연에 대한 감격’으로 압축된다. 즉, “예술은 철두철미 감성의 세계요 지성의 세계가 아니다. 예술은 생을 위한 도구가 아니요, 그것은 생 그것의 표현이요, 인성 그것의 발현이기 때문이다.”라거나, “회화는 빛의 예술이다. 태양에서 생겨난 예술이다. 회화는 태양과 생명과의 관계요, 태양과 생명과의 융합이다. 그것은 빛을 통해서 본 생명이요, 빛에 의해서 약동하는 생명의 자태다.”라고 주장하였다.

오지호 ‘과수원 풍경’, 1972, 캔버스에 유채, 41x53cm |

붓의 움직임이 리듬을 타는 듯 활달한 오지호의 회화들은 ‘항구풍경’(1972), ‘북구의 전원’(1976), ‘청산’(1979) 등 1970년대 작업들에서 완숙미를 더한다. 덩어리지며 비비고 스치는 필촉들은 물결 이는 수면처럼 일렁이고 색채들은 활력있는 빛깔로 녹아 화면에 생기를 돋운다. 단지 눈앞의 풍경에 혹한 자연 예찬이기보다 그것이 심상과 교감을 이루어 안으로부터 발현되는 흥을 구사하는 것이다. 오지호가 주창한 민족미술의 핵심이 바로 약동하는 흥에 있음을 완숙기 작품에서 느낄 수 있다. 이는 그가 1950년대 말부터 힘썼던 ‘국한문 병행운동’이나, ‘문화재보호운동’ 등과 같은 맥락으로써 민족문화의 근본을 되살리려는 의식이 여러 활동들로 나타났었다.

임직순 ‘모자를 쓴 소녀’, 1970, 캔버스에 유채, 145.5x97cm |

오지호의 빛과 생명의 회화론을 자연 감흥의 색채 회화로 풀어낸 이가 임직순(1921~1996)이다. 오지호의 후임으로 1961년부터 74년까지 조선대학교에 재직하면서 오지호와 더불어 남도 구상회화가 자연에 대한 감흥의 발현으로 토착화하는데 주도적 영향을 미쳤던 분이다. 그의 재직 기간 동안 배출된 많은 졸업생들이 대부분 각지 중고등학교로 나가 미술에 대한 기본 이해를 심어주고 예비 미술인들을 길러내었다. 그 1960~70년대는 대학 미술전공자들의 확산과 함께 이들의 등단 성장 무대로 오지호가 제안해 창설한 ‘전라남도미술전람회’(전남도전, 1965~ )의 개최로 호남미술에서 서양화가들이 대거 등장하는 중흥기였고, 그 중심에 오지호와 임직순 두 분이 계셨던 것이다.

임직순은 원래 충청도 괴산 출신으로 태평양전쟁 시기에 일본미술학교를 중퇴하고 돌아온 뒤 주로 인천과 서울에서 강단에 서며 화업을 병행하였다. 따라서 호남과는 전혀 연고가 없는 분이었지만, 1950년대 중반 ‘대한민국미술전람회’(국전)에서 문교부장관상과 대통령상을 연거푸 수상하면서 세간의 주목을 받게 되고, 그의 감성적 회화의 기질을 눈여겨본 오지호의 추천으로 조선대학교 미술학과에 내려오면서 남도미술과 연을 맺게 되었다. 이방인에 대한 배타성이 배어 있는 지역이었지만 임직순 특유의 너글너글한 성품과 풍부한 감성이 남도 정서와 동화를 이루고 많은 미술인과 후학들이 이질감 없이 따르는 친화감을 보여 주었다.

오지호 탄생 120주년을 기념해 전남도립미술관이 국립현대미술관과 공동으로 지난해 11월부터 올해 3월까지 개최한 ‘오지호와 인상주의, 빛의 약동에서 색채로’ 전시. <조인호 대표 제공> |

관심을 기울인다는 점에서 다소 차이가 있다.

그는 재직시절 동료미술인들과 야외 사생을 즐기며 전라도 곳곳의 자연풍경들을 화폭에 담았고, 조선대학교를 떠난 1970년대 중반 이후에는 주로 ‘꽃과 여인’ 연작이 많아진다. 그의 ‘무등산 설경’(1968), ‘여수 신항의 전망’(1971), ‘강이 있는 풍경’(1972)과, 인물화인 ‘모자를 쓴 소녀’(1970), ‘사념’(1973), ‘포즈’(1974) 등은 활달히 리듬을 타는 오지호의 붓놀림에 비하면 형상을 뭉개듯 거칠고 길게 눌러 문지르거나 거의 색면 공간들의 구성으로 화폭을 채우는 방식에서 다른 결을 보였다. 자연에 대한 주관적 감흥을 바탕에 두는 점은 공통되면서, 밝은 색채와 필법으로 자연의 생명력을 우선하는 오지호와, 원색 간의 조화와 색채의 화면 구성효과를 중시하는 임직순의 회화세계는 서로 융화되어 호남 구상회화의 인상적 자연주의 화풍을 주류양식으로 만들었다.

조 인 호 전문가

광주미술문화연구소 대표

▲ 조선대 미술대학 회화과, 홍익대 대학원 한국미술사 전공.

▲ (재)광주비엔날레 전시부장, 정책기획실장 역임

▲‘남도미술의 숨결’, ‘광주 현대미술의 현장’ 등 출간

※ 이 기사는 지역신문발전기금 지원을 받았습니다