[광복 80년 되짚어 본 광주·전남 아·태전쟁 유적] 10대 소녀 2500명 하루 12시간 강제 노동 ‘설움의 역사’

<2> 소녀들 노동력 착취한 가네보 방직

복합쇼핑몰 들어설 ‘전남·일신방직’ 부지

일제강점기 거치며 한국 방직산업 이끌어

좁은 방 10여명 기거…각종 전염병 온상

평균 12.8세…수면 부족·굶주림 등 고통

소녀들 눈물 서린 근대 산업문화유산

철거 후 역사성 기억할 콘텐츠 논의 시급

복합쇼핑몰 들어설 ‘전남·일신방직’ 부지

일제강점기 거치며 한국 방직산업 이끌어

좁은 방 10여명 기거…각종 전염병 온상

평균 12.8세…수면 부족·굶주림 등 고통

소녀들 눈물 서린 근대 산업문화유산

철거 후 역사성 기억할 콘텐츠 논의 시급

19일 복합쇼핑몰 조성을 위해 광주시 북구 임동 전남·일신방직 부지에 있던 공장시설 일부가 철거돼 공터가 조성돼 있다. /김진수 기자 jeans@kwangju.co.kr |

복합쇼핑몰이 들어설 예정인 광주시 북구 임동 전남방직·일신방직은 아픈 역사를 가지고 있다.

전남·일신 방직의 전신인 종연방적(鐘淵紡績)의 일본식 이름은 ‘가네보 방직’이었다.

가네보 방직은 아시아 태평양 전쟁 당시 광주·전남지역의 소녀들이 여공(女工)으로 강제로 동원된 곳이다.

산업혁명시대는 기계를 이용해 목화 솜으로 실을 뽑고 옷감을 만드는 작업인 방직(紡織) 사업이 대규모로 발전하고 있어 일제도 조선에 대규모 방직공장을 건립했다.

광주·전남은 누에고치 생산량이 많았고 가격도 저렴해 대규모 방직산업의 원료가 충분했다. 화순탄광이 인접해 있어 기계를 돌릴수 있는 석탄 공급이 원활했고 광주천 상류에는 공업용수가 풍부해 일제는 1930년대 초 광주시 북구 임동에 가네보 공장을 설립했다.

당시 공장은 33만 578㎡(10만평) 부지에 방적공장과 기타 시설을 조성해 1935년 8월 완공됐다.

가네보 방직 공장은 초반 민수용품인 면화를 주로 생산했지만 1940년대 아시아태평양 전쟁 이후로는 군수용 방직공장으로 바뀌게 됐다.

일제는 중국을 침략한 이후 국가총동원법을 제정했고 국민징용령을 발령해 ‘강제 동원’에 나섰다. 가네보 방직도 군수공장 지정공장에 포함돼 소속 작업자도 모두 피징용자로 전환됐다.

전쟁이 계속됨에 따라 부족한 인력은 광주·전남지역 어린 소녀들로 채워졌다. 노동력 충원을 위해 목표 인원을 정하고 이를 채울 때까지 모집원들이 광주·전남 마을에 머물며 집단 수용해오는 방식이었다.

대규모 공장인 가네보 방적은 강제동원된 2500여명의 가녀린 광주·전남 소녀 손에 의해 돌아갔지만, 이들의 업무환경은 처참했다.

이들은 공장 내 기숙사 식당에 갇혀 바깥 세상과 단절됐다. 공장내부에 테니스장과 수영장도 있었으나 소녀공들은 쳐다볼 수조차 없었고, 쳇바퀴 도는 극한의 노동에 매일을 시달렸다.

새벽 4시 30분부터 시작된 작업은 하루 12시간은 기본이었다. 하루 12시간 2교대 근무로 24시간 가네보 공장의 굴뚝에는 연기가 계속 피어났다.

하지만 소녀들의 손에 쥐어진 임금은 거의 없는 것이나 마찬가지였다. 하루 임금 25전 수준이었지만, 하루 식비 15전과 위생용품 등 생필품 구입비용을 제외하면 한달간 일하고 받는 임금은 12전(당시 쌀 한 되 가격) 수준에 그쳤다.

그나마 이는 건강한 이들에게 돌아 간 것이고 아픈 경우에는 약값 등을 제외하면 오히려 빚을 지는 경우까지 발생했다.

이런 월급조차 직접 손에 쥘 수 없었다. 임금은 통장의 숫자로만 받았기 때문이다. 월급을 현금으로 만질 수 있었던 것은 공장 문을 나설 때뿐이지만 죽지 않고서는 공장 밖을 나갈수가 없었다.

다다미 방으로 구성된 기숙사 방 하나는 39.66㎡(12평)이었지만 10여명이 넘게 같이 생활했다. 집단생활을 하다 보니 진드기로 인한 피부병이 널리 퍼졌다.

밥은 매끼 공장에서 제공했지만, 밥 양이 적어 소녀들은 굶주림에 시달려야만 했다. 영양상태가 좋지 못해 장티푸스, 늑막염 등 질병에 시달려 생을 마감하는 경우도 있었다.

빡빡한 일과 때문에 소녀들은 매일 졸음과 싸웠다. 졸음은 쉴새 없이 돌아가는 동력 방적기나 동력 직기 앞에서 일해야 하는 소녀들에게는 위험 그자체였다.

소녀들은 키가 닿지 않는 어른용 기계에서 일해야 했고 공장 관리자들이 빠른 속도를 요구해 기계에 신체의 일부가 말려드는 사고를 겪기도 했다.

실내가 건조하면 실이 끊어지기 쉬워 천장에서는 분무장치로 물이 뿌려졌고, 공장 내부는 30도 이상이 유지됐다. 이를 위해 채광과 통풍은 꿈도 꾸지 못했다. 결국 공장 내 먼지로 폐결핵에 걸리는 일은 비일비재했다.

기계조작이 미숙한 경우 감독관의 폭행은 일상이었다. 일을 못한 경우 나체 상태로 기숙사 방마다 끌고 다니며 매질을 하기도 했다는 피해자들의 증언도 있다.

정부가 가네보 공장에 강제동원된 여성 34명(전남 24명, 전북 10명)을 조사한 결과 이들은 완도·고흥·보성 등 광주에서 멀리 떨어진 지역에서 주로 차출됐다.

34명 중 1명은 작업 중 사망, 2명이 손목이나 손가락이 절단됐고 1명은 감독자 구타로 정신질환을 겪고 집으로 돌아간 뒤 결국 숨졌다. 동원 당시 평균 연령은 12.8세였다.

1945년, 가네보공장은 조선인 노동자가 2470명에 달할 정도로 규모가 컸지만 일본이 패전하면서 그해 8월 광복을 맞아 가네보공장 종업원들은 공장 자주관리에 들어갔고 공장자치위원회를 구성해 9월에 공장 가동을 시작했다.

같은해 11월 미군정이 적산 접수에 착수하면서 당시 미군정 통역관인 김형남이 공장 책임자를 맡게됐다. 한국전쟁에 피해를 입었지만 재건 후 성장가도를 달렸다.

1961년 일신방직과 전남방직으로 분리돼 대한민국 방직산업을 이끌었지만 역사의 뒤안길로 사라지게 됐다. 복합쇼핑몰이 입점하게 되면서 전남·일신 방직 공장이 대부분 철거되고 광주·전남 10대 소녀들의 눈물이 서린 근대 산업문화유산의 흔적이 사라지게 된 것이다.

철거 후 장소성과 역사성을 기억하는 기록관이 들어설 계획이 있지만 내부 콘텐츠에 대한 논의도 시급하다는 것이 전문가들의 지적이다.

정혜경 일제강제동원·평화연구회 대표는 “옛 일신·전일방직 부지가 복합쇼핑몰로 설립되면서 오늘날 방직공장의 흔적은 사라질 위기에 처했다. 장소성이 사라지면 방직 공장에서 일했던 사람과 기억, 장소가 갖고 있는 역사도 사라지게 된다”며 “가네보 공장의 굴뚝이나 벽 등 흔적을 남겨놓고 공장 자리를 의미하는 표지석을 새겨놓는 일이 시급하다”고 말했다.

/김다인 기자 kdi@kwangju.co.kr

전남·일신 방직의 전신인 종연방적(鐘淵紡績)의 일본식 이름은 ‘가네보 방직’이었다.

가네보 방직은 아시아 태평양 전쟁 당시 광주·전남지역의 소녀들이 여공(女工)으로 강제로 동원된 곳이다.

광주·전남은 누에고치 생산량이 많았고 가격도 저렴해 대규모 방직산업의 원료가 충분했다. 화순탄광이 인접해 있어 기계를 돌릴수 있는 석탄 공급이 원활했고 광주천 상류에는 공업용수가 풍부해 일제는 1930년대 초 광주시 북구 임동에 가네보 공장을 설립했다.

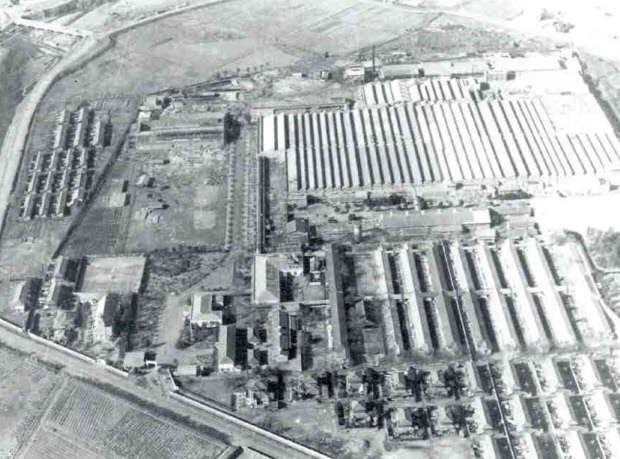

1950년대 전남방직 전경. <‘사진으로 본 광주 100년’ 자료사진> |

가네보 방직 공장은 초반 민수용품인 면화를 주로 생산했지만 1940년대 아시아태평양 전쟁 이후로는 군수용 방직공장으로 바뀌게 됐다.

전쟁이 계속됨에 따라 부족한 인력은 광주·전남지역 어린 소녀들로 채워졌다. 노동력 충원을 위해 목표 인원을 정하고 이를 채울 때까지 모집원들이 광주·전남 마을에 머물며 집단 수용해오는 방식이었다.

대규모 공장인 가네보 방적은 강제동원된 2500여명의 가녀린 광주·전남 소녀 손에 의해 돌아갔지만, 이들의 업무환경은 처참했다.

이들은 공장 내 기숙사 식당에 갇혀 바깥 세상과 단절됐다. 공장내부에 테니스장과 수영장도 있었으나 소녀공들은 쳐다볼 수조차 없었고, 쳇바퀴 도는 극한의 노동에 매일을 시달렸다.

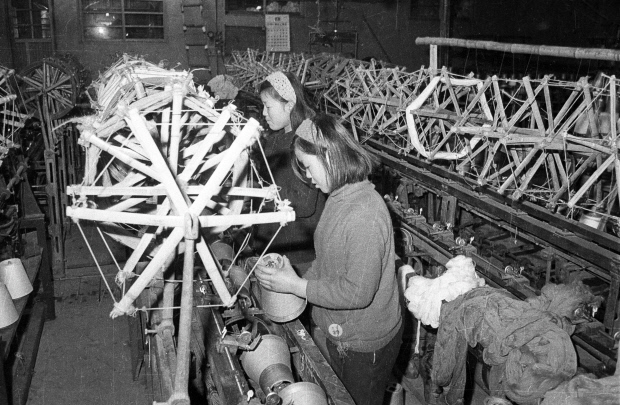

1930년 일제강점기 시대 도시제사공장에서 어린 여성 노동자

들이 누에고치에서 실을 뽑고 있다. <광주역사박물관 자료사진> |

하지만 소녀들의 손에 쥐어진 임금은 거의 없는 것이나 마찬가지였다. 하루 임금 25전 수준이었지만, 하루 식비 15전과 위생용품 등 생필품 구입비용을 제외하면 한달간 일하고 받는 임금은 12전(당시 쌀 한 되 가격) 수준에 그쳤다.

그나마 이는 건강한 이들에게 돌아 간 것이고 아픈 경우에는 약값 등을 제외하면 오히려 빚을 지는 경우까지 발생했다.

이런 월급조차 직접 손에 쥘 수 없었다. 임금은 통장의 숫자로만 받았기 때문이다. 월급을 현금으로 만질 수 있었던 것은 공장 문을 나설 때뿐이지만 죽지 않고서는 공장 밖을 나갈수가 없었다.

다다미 방으로 구성된 기숙사 방 하나는 39.66㎡(12평)이었지만 10여명이 넘게 같이 생활했다. 집단생활을 하다 보니 진드기로 인한 피부병이 널리 퍼졌다.

밥은 매끼 공장에서 제공했지만, 밥 양이 적어 소녀들은 굶주림에 시달려야만 했다. 영양상태가 좋지 못해 장티푸스, 늑막염 등 질병에 시달려 생을 마감하는 경우도 있었다.

빡빡한 일과 때문에 소녀들은 매일 졸음과 싸웠다. 졸음은 쉴새 없이 돌아가는 동력 방적기나 동력 직기 앞에서 일해야 하는 소녀들에게는 위험 그자체였다.

소녀들은 키가 닿지 않는 어른용 기계에서 일해야 했고 공장 관리자들이 빠른 속도를 요구해 기계에 신체의 일부가 말려드는 사고를 겪기도 했다.

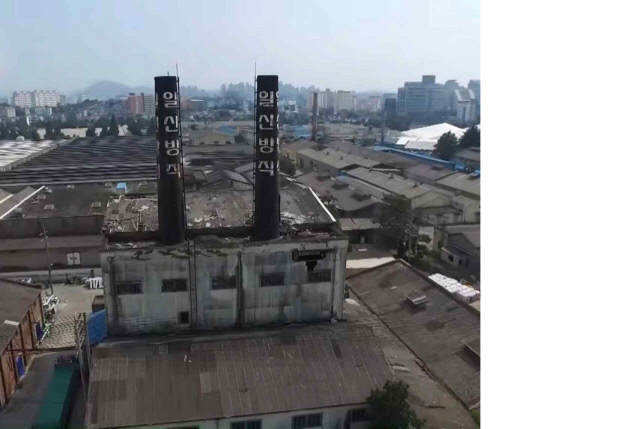

1934년 지어진 일신방직 화력발전소 굴뚝.

<광주시 친일잔재조사 연구소 제공> |

기계조작이 미숙한 경우 감독관의 폭행은 일상이었다. 일을 못한 경우 나체 상태로 기숙사 방마다 끌고 다니며 매질을 하기도 했다는 피해자들의 증언도 있다.

정부가 가네보 공장에 강제동원된 여성 34명(전남 24명, 전북 10명)을 조사한 결과 이들은 완도·고흥·보성 등 광주에서 멀리 떨어진 지역에서 주로 차출됐다.

34명 중 1명은 작업 중 사망, 2명이 손목이나 손가락이 절단됐고 1명은 감독자 구타로 정신질환을 겪고 집으로 돌아간 뒤 결국 숨졌다. 동원 당시 평균 연령은 12.8세였다.

1945년, 가네보공장은 조선인 노동자가 2470명에 달할 정도로 규모가 컸지만 일본이 패전하면서 그해 8월 광복을 맞아 가네보공장 종업원들은 공장 자주관리에 들어갔고 공장자치위원회를 구성해 9월에 공장 가동을 시작했다.

1961년 전남방직공장 여공들이 방적기를 통해 만든 실을 실

패에 감고 있다. <광주일보 자료사진> |

1961년 일신방직과 전남방직으로 분리돼 대한민국 방직산업을 이끌었지만 역사의 뒤안길로 사라지게 됐다. 복합쇼핑몰이 입점하게 되면서 전남·일신 방직 공장이 대부분 철거되고 광주·전남 10대 소녀들의 눈물이 서린 근대 산업문화유산의 흔적이 사라지게 된 것이다.

철거 후 장소성과 역사성을 기억하는 기록관이 들어설 계획이 있지만 내부 콘텐츠에 대한 논의도 시급하다는 것이 전문가들의 지적이다.

정혜경 일제강제동원·평화연구회 대표는 “옛 일신·전일방직 부지가 복합쇼핑몰로 설립되면서 오늘날 방직공장의 흔적은 사라질 위기에 처했다. 장소성이 사라지면 방직 공장에서 일했던 사람과 기억, 장소가 갖고 있는 역사도 사라지게 된다”며 “가네보 공장의 굴뚝이나 벽 등 흔적을 남겨놓고 공장 자리를 의미하는 표지석을 새겨놓는 일이 시급하다”고 말했다.

/김다인 기자 kdi@kwangju.co.kr