천경자 화백, 고향 고흥서 ‘찬란한 전설’로 부활

탄생 100주년 기념 특별전

12월까지 고흥분청문화박물관

‘길례언니’ 시작 7부로 구성

12월까지 고흥분청문화박물관

‘길례언니’ 시작 7부로 구성

천경자 화가 탄생 100주년을 기념하는 특별전이 작가의 고향 고흥 분청문화박물관에서 올해 말까지 열린다. |

파란만장한 ‘슬픈 전설’, 고향에서 ‘찬란한 전설’로 부활하다.

천경자 화가(1924~2015)는 드라마틱한 삶을 살았던 예술가였다. 한국전쟁으로 어렵고 궁핍하던 시절 그는 ‘뱀’을 그렸다. 젊은 여성 화가가 그림을 그린다는 것은 당시로선 매우 이례적인 일이었다.

천경자의 그림은 뱀처럼 다양한 언어와 이미지들이 꿈틀거린다. 환상적이면서도 신비로운 그림을 보고 있노라면 ‘사람은 가도 예술은 남는다’는 말이 오버랩된다. 그는 그렇게 그의 예술을 그리워하는 이들에게 울림을 주고 있다. 작품 외에도 진솔한 글, 용기 있는 삶은 많은 이들에게 감동과 상상력을 선사한다.

작가의 고향 고흥에서 탄생 100주년을 기념하는 특별전이 열리고 있어 눈길을 끈다. 지난 11일 개막해 올해 끝날(12월 31일)까지 열리는 전시의 주제는 ‘찬란한 전설’.

지난 21일 전시가 열리고 있는 고흥 분청문화박물관은 남도는 물론 타지에서 온 관람객들로 붐볐다. 순천, 여수 전남 동부권 외에도 진주, 밀양을 비롯한 영남, 그리고 서울 등지에서 온 이들도 눈에 띄었다.

천경자(본명 천옥자)는 1924년 11월 11일 고흥군 고흥읍 서문리에서 태어났다. 고흥 공립보통학교를 졸업하고, 광주의 전남여고에 진학한다. 어린시절부터 그림에 소질을 보였던 그는 고교를 졸업하고 동경여자미술전문학교(현 동경여자미술대학)로 유학을 떠난다.

이후 1943년 조선미술전람회에서 외할아버지를 그린 ‘조부’로 입선했으며 1944년에는 외할머니를 그린 ‘노부’로 재입선한다. 본격적인 창작의 길로 들어선 이후 전쟁과 불운한 개인사 등과 맞닥뜨리지만, 그는 결코 창작의 열망을 꺾지 않는다.

그러다 1952년 발표한 뱀 그림 ‘생태’는 오늘날 천경자를 있게한 작품으로 주목을 받는다. 그림에는 아픈 서사가 담겨 있다.

특별전 총감독을 맡은 천경자 화백의 둘째딸 김정희 교수(수미타 김·미국 몽고메리대학교 미술학과)는 이렇게 말한다. “어머니 밑의 여동생이 폐결핵으로 숨지자 너무 힘들었다고 합니다. 어머니는 동생의 유해를 강물에 뿌리고 하루에 한 마리씩 뱀을 그렸어요.”

이 같은 사연은 천경자 화백의 자서전 ‘내 슬픈 전설의 49페이지’에도 나온다. “뱀 수십 마리를 화면에 집어넣음으로써 이별을 극복하고 살 수 있을 것 같았다”라고 회고하고 있다.

젊은 나이에 세상을 떠난 동생에 대한 그리움은 창작을 추동하게 하는 하나의 요인이었을 것이다. 김정희 감독은 “이번 전시의 주제를 ‘감동과 그리움’으로 잡았다. 어머니(천경자) 역시 신비로우면서도 개성적인 작품을 남기고 우리들 곁을 떠났다”며 “천경자라는 이름은 아릿한 그리움을 의미한다. 이번 전시는 탄생 100주년을 기념하는 유일한 단독 전시다. 작품의 시대적 배경과 작가의 삶을 구체적이고 친밀하게 제시하기 위해 당시 친필 편지, 미공개 사진 등 아카이브 자료로 구성했다”고 전했다.

김 교수는 미국에서 들어와 고흥에 머물며 이번 특별전 준비를 했다. 올해 만 70세인 김 교수는 첫눈에도 젊은 시절 천경자 화백을 닮은 모습이었다. 그는 오후 4시면 문화박물관을 찾은 관람객을 대상으로 직접 작품 해설을 해주고 있다.

전시는 모두 7부로 짜여져 있다.

들어가는 문에선 고흥의 추억을 소환한 그림이 관람객을 맞는다. 바로 73년에 그린 ‘길례언니’가 그 것. 김 감독은 “어린시절 초등학교 운동장에서 본 화사한 모습의 길례언니는 후일 소록도에 간호사로 갔다”며 “길례언니의 모자 쓴 모습은 어머니에게 선망과 구원의 상징으로 남았다”고 말했다.

전시장에는 1982년 작 ‘길례언니 Ⅱ’가 걸려 있다. 관객들은 ‘길례언니’의 응시하는 눈빛을 마주하며 유년의 천경자와 예술가 천경자가 바라본 ‘길례언니’를 동시에 조우하게 된다.

이어 전시는 50년대 광주시절을 보듬는 ‘청춘의 문’으로 이어진다. 부모와 외할머니와 함께 광주로 이사를 했던 때다. 전남여고 교사로 재직할 당시로 앞서 언급한 여동생의 죽음, 경제적 어려움 등에 직면했다. 아울러 김 감독은 이 시기에 대해 “광주에서 평생 사랑했던 남성을 만났지만 이 사랑 역시 앞날이 불투명”한 상태이지 않았겠느냐고 언급했다.

고통과 고뇌가 큰 만큼 예술에 대한 열정은 의미있는 결실로 돌아온다. 천 화백은 35마리 뱀 그림으로 일약 명성을 얻게 됐으며 홍익대 교수로도 발탁된다. 또한 대작 ‘정’(靜)은 미협전에서 대통령상을 받기에 이른다.

“사글세로 들었던 주인집이 팔려 방을 쫓겨나게 된 판국에도 미협전에 출품할 그림을 끈질긴 나의 집념은 포기하지 않고 있었다. 시든 해바라기 밭에 검은 고양이를 안고 홀로 앉아있는 계집아이를 울면서 그려 명제를 ‘정’(靜)이라 지었다. 수일 후 구경갔다가 뜻 밖에도 대통령상을 받았다는 것을 알고 놀라 벌어진 입이 다물어지지 않더니만 마구 눈물이 쏟아졌다.”(천경자 ‘내 슬픈 전설의 49페이지’ 중)

이어지는 주제는 60-70년대 도전과 실험의 시대를 맞는 ‘꿈과 바람’, 그리고 잘 알려지지 않았던 파리 체류 당시 유화 누드를 소개하는 ‘파리시절’, 누구보다 대중과 소통했던 면모를 보여주는 ‘사랑이 깊으면 외로움도 깊어라’로 연계된다.

해외 스케치·문학 기행의 선구자였던 발자취도 살펴볼 수 있다. ‘자유로운 여자’에서는 스케치를 시작하면 두 시간씩 서 있을만큼 열정적이었던 천 화백의 스케치 작품을 다수 볼 수 있다. 김 감독은 “어머니는 밀도 있는 붓터치를 사용하면서도 당신만의 테크닉이 있어 하늘하늘한 꽃 이파리들을 그려내곤 했다”고 회고했다.

그러면서 “젊은 시절에는 처절한 의지로 뱀을 사생했으며 이후에는 뉴욕의 뮤지컬 무대나 서커스 공연 등에서 움직이는 사물이나 형상을 빠른 동작으로 스케치하는 것을 즐겼다”고 덧붙였다.

마지막 7부에서는 작품에 원숙한 에너지가 충만했던 서교동 시절의 ‘찬란한 전설’이 펼쳐진다. 작가의 원숙한 에너지가 응축된 70년대 말 ‘탱고가 흐르는 황혼’은 이 시기 대표작이다.

한 인간으로서, 한 예술가로서 천경자 화백의 발자취는 독창성, 용기, 진정성으로 집약된다. 김 감독은 “누가 뭐라해도 천경자 화가는 ‘내가 그리고자 한 것을 나만의 화법’으로 그린 작가였다. 시대의 고달픔 속에서도 사랑, 꿈, 모정을 원동력 삼아 주체적인 여성으로 살아낸 예술가였다”며 “이번 전시를 매개로 거목의 미술사적 중요성을 사유할 수 있는 친밀한 여정이 되기를 바란다”고 말했다.

/글·사진=박성천 기자 skypark@kwangju.co.kr

천경자 화가(1924~2015)는 드라마틱한 삶을 살았던 예술가였다. 한국전쟁으로 어렵고 궁핍하던 시절 그는 ‘뱀’을 그렸다. 젊은 여성 화가가 그림을 그린다는 것은 당시로선 매우 이례적인 일이었다.

천경자의 그림은 뱀처럼 다양한 언어와 이미지들이 꿈틀거린다. 환상적이면서도 신비로운 그림을 보고 있노라면 ‘사람은 가도 예술은 남는다’는 말이 오버랩된다. 그는 그렇게 그의 예술을 그리워하는 이들에게 울림을 주고 있다. 작품 외에도 진솔한 글, 용기 있는 삶은 많은 이들에게 감동과 상상력을 선사한다.

지난 21일 전시가 열리고 있는 고흥 분청문화박물관은 남도는 물론 타지에서 온 관람객들로 붐볐다. 순천, 여수 전남 동부권 외에도 진주, 밀양을 비롯한 영남, 그리고 서울 등지에서 온 이들도 눈에 띄었다.

이후 1943년 조선미술전람회에서 외할아버지를 그린 ‘조부’로 입선했으며 1944년에는 외할머니를 그린 ‘노부’로 재입선한다. 본격적인 창작의 길로 들어선 이후 전쟁과 불운한 개인사 등과 맞닥뜨리지만, 그는 결코 창작의 열망을 꺾지 않는다.

그러다 1952년 발표한 뱀 그림 ‘생태’는 오늘날 천경자를 있게한 작품으로 주목을 받는다. 그림에는 아픈 서사가 담겨 있다.

특별전 총감독을 맡은 천경자 화백의 둘째딸 김정희 교수(수미타 김·미국 몽고메리대학교 미술학과)는 이렇게 말한다. “어머니 밑의 여동생이 폐결핵으로 숨지자 너무 힘들었다고 합니다. 어머니는 동생의 유해를 강물에 뿌리고 하루에 한 마리씩 뱀을 그렸어요.”

이 같은 사연은 천경자 화백의 자서전 ‘내 슬픈 전설의 49페이지’에도 나온다. “뱀 수십 마리를 화면에 집어넣음으로써 이별을 극복하고 살 수 있을 것 같았다”라고 회고하고 있다.

젊은 나이에 세상을 떠난 동생에 대한 그리움은 창작을 추동하게 하는 하나의 요인이었을 것이다. 김정희 감독은 “이번 전시의 주제를 ‘감동과 그리움’으로 잡았다. 어머니(천경자) 역시 신비로우면서도 개성적인 작품을 남기고 우리들 곁을 떠났다”며 “천경자라는 이름은 아릿한 그리움을 의미한다. 이번 전시는 탄생 100주년을 기념하는 유일한 단독 전시다. 작품의 시대적 배경과 작가의 삶을 구체적이고 친밀하게 제시하기 위해 당시 친필 편지, 미공개 사진 등 아카이브 자료로 구성했다”고 전했다.

김 교수는 미국에서 들어와 고흥에 머물며 이번 특별전 준비를 했다. 올해 만 70세인 김 교수는 첫눈에도 젊은 시절 천경자 화백을 닮은 모습이었다. 그는 오후 4시면 문화박물관을 찾은 관람객을 대상으로 직접 작품 해설을 해주고 있다.

전시는 모두 7부로 짜여져 있다.

들어가는 문에선 고흥의 추억을 소환한 그림이 관람객을 맞는다. 바로 73년에 그린 ‘길례언니’가 그 것. 김 감독은 “어린시절 초등학교 운동장에서 본 화사한 모습의 길례언니는 후일 소록도에 간호사로 갔다”며 “길례언니의 모자 쓴 모습은 어머니에게 선망과 구원의 상징으로 남았다”고 말했다.

전시장에는 1982년 작 ‘길례언니 Ⅱ’가 걸려 있다. 관객들은 ‘길례언니’의 응시하는 눈빛을 마주하며 유년의 천경자와 예술가 천경자가 바라본 ‘길례언니’를 동시에 조우하게 된다.

이어 전시는 50년대 광주시절을 보듬는 ‘청춘의 문’으로 이어진다. 부모와 외할머니와 함께 광주로 이사를 했던 때다. 전남여고 교사로 재직할 당시로 앞서 언급한 여동생의 죽음, 경제적 어려움 등에 직면했다. 아울러 김 감독은 이 시기에 대해 “광주에서 평생 사랑했던 남성을 만났지만 이 사랑 역시 앞날이 불투명”한 상태이지 않았겠느냐고 언급했다.

고통과 고뇌가 큰 만큼 예술에 대한 열정은 의미있는 결실로 돌아온다. 천 화백은 35마리 뱀 그림으로 일약 명성을 얻게 됐으며 홍익대 교수로도 발탁된다. 또한 대작 ‘정’(靜)은 미협전에서 대통령상을 받기에 이른다.

‘정 (靜)’ |

‘아이누여인’ |

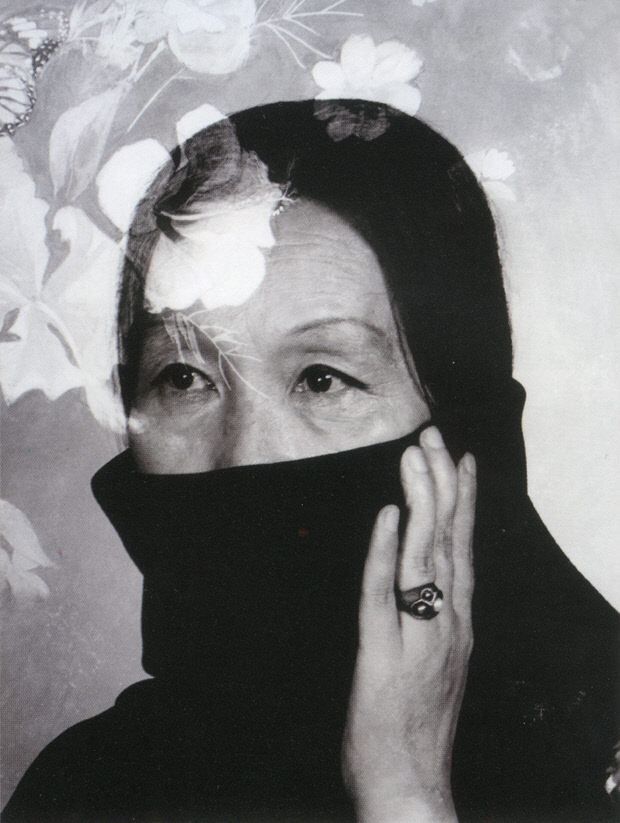

1977년 서교동시절 천경자 화백 |

이어지는 주제는 60-70년대 도전과 실험의 시대를 맞는 ‘꿈과 바람’, 그리고 잘 알려지지 않았던 파리 체류 당시 유화 누드를 소개하는 ‘파리시절’, 누구보다 대중과 소통했던 면모를 보여주는 ‘사랑이 깊으면 외로움도 깊어라’로 연계된다.

해외 스케치·문학 기행의 선구자였던 발자취도 살펴볼 수 있다. ‘자유로운 여자’에서는 스케치를 시작하면 두 시간씩 서 있을만큼 열정적이었던 천 화백의 스케치 작품을 다수 볼 수 있다. 김 감독은 “어머니는 밀도 있는 붓터치를 사용하면서도 당신만의 테크닉이 있어 하늘하늘한 꽃 이파리들을 그려내곤 했다”고 회고했다.

그러면서 “젊은 시절에는 처절한 의지로 뱀을 사생했으며 이후에는 뉴욕의 뮤지컬 무대나 서커스 공연 등에서 움직이는 사물이나 형상을 빠른 동작으로 스케치하는 것을 즐겼다”고 덧붙였다.

마지막 7부에서는 작품에 원숙한 에너지가 충만했던 서교동 시절의 ‘찬란한 전설’이 펼쳐진다. 작가의 원숙한 에너지가 응축된 70년대 말 ‘탱고가 흐르는 황혼’은 이 시기 대표작이다.

한 인간으로서, 한 예술가로서 천경자 화백의 발자취는 독창성, 용기, 진정성으로 집약된다. 김 감독은 “누가 뭐라해도 천경자 화가는 ‘내가 그리고자 한 것을 나만의 화법’으로 그린 작가였다. 시대의 고달픔 속에서도 사랑, 꿈, 모정을 원동력 삼아 주체적인 여성으로 살아낸 예술가였다”며 “이번 전시를 매개로 거목의 미술사적 중요성을 사유할 수 있는 친밀한 여정이 되기를 바란다”고 말했다.

/글·사진=박성천 기자 skypark@kwangju.co.kr