[후기산업사회 은유로서의 학교 단상] 상호작용 통해 스스로 진화 거듭하는 학교 건물 ‘눈길’

가장 이상적인 학교는

학습자 위주 작은 공동체 ‘마을 학교’

아이들이 관찰·이용할 수 있는 환경 기반

자기주도 ‘열린 선택적 교육 환경’ 강조

예술프로그램 결합 코펜하겐 슈퍼킬렌 광장

자연과의 관계 추구 ‘그린 스쿨 빌라’ 관심

학습자 위주 작은 공동체 ‘마을 학교’

아이들이 관찰·이용할 수 있는 환경 기반

자기주도 ‘열린 선택적 교육 환경’ 강조

예술프로그램 결합 코펜하겐 슈퍼킬렌 광장

자연과의 관계 추구 ‘그린 스쿨 빌라’ 관심

알트스쿨 입체형 학생 학습공간.

<https://en.wikipedia.org/wiki/AltSchool> |

늦은 밤 도로 갓길에 노란 버스들이 긴 줄을 지어 서 있고 그 옆에 승용차들이 깜박이를 켜고 줄지어 있는 광경이 대도시 학원가의 진풍경이 된지 오래다. 사회심리학자로 ‘가끔은 제정신’의 저자인 허태균교수는 ‘대한민국 사회가 19년이란 시간도 모자라 대학생을 스펙쌓기로 몰아넣는 무한 경쟁’에 대해 ‘스스로를 좀먹는 착각 행위’라고 경고한다. 산업시대의 끝에서, 우리에게 이제 학교는 산업혁명시기 ‘기계’에 대한 맹신에서 전래된 ‘교육 기계’의 진정한 시대 가치를 곱씹게 한다.

◇학교는 무엇인가?

토마스 마커스의 책 ‘건축과 권력(Buildings and Power)’에서 학교 기계는 “영국과 유럽 절대주의 체제의 개혁정신과 미국 프랑스 혁명의 이데올로기를 기반으로 형성된 겸손한 현장으로서, 19세기 20세기 가장 치열한 이데올로기 투쟁의 전쟁터였고, 정치와 종교의 모든 그늘이 드리워진 의회(정치)의 적극적 참여”로 유지된 ‘비길 데 없는 기계로서 거대한 도덕적 증기기관’으로 묘사된다.

산업화 시기 우리의 공교육도 ‘거대한 기계’로서, 초등학교에서 고등학교까지, 학군으로 일컬어지는 도시적 이 데올로기를 반영한 학구제도에 기반하고 있다. ‘대학서열 해체와 대입제도 개혁’에 대한 사회적 담론은 획일적 평준화와 기초학력 향상의 정상화를 바라보는 상반된 사회의 양향 가치로 깊어가는 사회적 골과 시름하고 있다. 이러한 맥락에서 우리는 학교(건축)가 어떤 가능태로 미래를 맞게될지 서로 다른 시선으로 마주하고 있다.

21세기 초 우리 교육 공간에 대한 (무)관심이 높아지고 있다. 미래사회 학교에 대응하는 교육과정과 학습공간을 위해 학교 구성원이 참여하는 학교공간혁신사업이 2019년 이후 전국 지방교육청에서 도외시된 적이 있다. 교육 환경의 향상을 위해 생산성이 높았던 공립학교 건축설계 시장에서 2020년 교육부와 국립대학이 스티븐 홀, 이반 페럴과 셀리 멕나마라 등 해외건축가를 초청해 실시간 온라인 심사로 국립대학 부설 특수학교 설계안을 결정하는 변화가 일어나고 있다는 사실도 경원시되었다.

서로 다른 (무)관심으로 각 학생 개인보다 평균을 대상으로 최하수준의 보편 교육이 ‘다수의 횡포’로 만연하는 산업시대 모델에 갇혀있는 학교를 보다 맞춤화된 ‘학습 기계’로 업그레이드시키려는 ‘젊은 학교 창업자’의 시도가 서로에게 새삼 흥미로운 이유이다.

2014년 막스 벤틸라가 한화 약 400억원의 창업기금으로 후기산업시대의 도시, 샌프란시스코의 상점가에 설립한 학교주택으로 불리는 알트스쿨(AltSchool)의 내부는 우리에게 다소 생경하다.

교실 유리벽의 한 편에는 다양한 연령층의 학생들이 서로 다른 수업에 참여하고 이를 지원하는 여러 명의 교사가 함께 한다. 유리벽의 다른 쪽에는 리버리(libery)를 입은 직원들이 컴퓨터로 연결된 시스템에 자신들이 관찰하고 있는 유리 반대편에 참여하는 개별 학생의 필요에 따른 학습활동을 분석하거나 전체 통합 학습을 구조화하는 기술을 구현하며 소파에서 간식을 즐기고 있다. 학습 공간은 다수의 학생들의 개별 필요를 수용할 수 있도록 용도와 스타일을 충분히 고려하여 크기와 기능면에서 유연하고 독특하게 디자인 되었다.

우리시대의 학교는 어쩌면 이 알트스쿨처럼 근본적으로 다른 방식으로 지어져야 할 지도 모른다. 학교가 점차 대형화되고 관료주의화 되지 않기 위해, 우리의 학교는 다양한 학습 주체가 소통을 공유할 수 있을 만큼 인간적 척도(human scale)로 분절된 작은 교실을 중심으로 재편되어야 할지 모른다. 그 작은 교실-학교들은 독립적으로 운영되지만 그 과정에서 교육 자원의 혜택을 누릴 수 있는 체계로 연결될 수 있다.

알트스쿨은 학생에 대해 알고 있거나 알아야할 모든 것을 고려하기 위해 교사 뿐 아니라 교사를 지원하는 교육 전문가와 기술자로 조직된 ‘교육 집단’에 의해 운영된다. 알트스쿨은 ‘개인화된 학습’에 초점을 둔 ‘소형 학교 집합’으로 여기서 아이들은 그들 자신의 학습 프로젝트를 설정하고 스스로 참여한다. 그들의 과정은 실시간 포탈 앱으로 교사와 학부모들에게 공유된다.

우리도 서로 상반된 이유로 지역의 방 하나를 교실로 하는 학습자 위주의 작은 공동체 학교를 지향한다면, 알트스쿨이 비록 폐교로 사라진 역사가 되었지만, 어쩌면 가까운 시기에 우리 미래학교의 모나드(monad)로 돌아올지도 모른다.

◇다양한 학교의 모습

이상적인 학교에 대한 질문으로 자주 등장하는 대안은 ‘마을 학교’다. 학교와 마을의 경계가 중첩된 마을학교는 주민과 아이들이 함께 배우고 참여한다.

미국 아스펜학군의 중고등학교 학생 약 120명은 극장 아스펜과 협력으로 학교 내 연극 교육을 제공하는 커리큘럼을 시작했다. 유사한 사례로 바살트 고등학교는 지역 예술 프로그램을 성장시켜 처음으로 고급 수준의 예술 기초 수업을 확대하여 심도 있는 도예와 조각 과정을 학기 일정에 통합하고 있다.

학교가 지역 시설과 연계하여 진행하는 예술 프로그램을 ‘이상적인 마을 학교’로 재현하기 위한 물리적 환경의 가능태는 코펜하겐 다문화 지역의 초현실적 광장에서 엿볼 수 있다. 슈퍼킬렌(Superkilen) 광장의 노레브로 전시는 2012년 건축, 조경 및 예술의 통합된 공공 공간으로 코펜하겐의 문화적 다양성을 갖지만 아직 정착되지 않아 도전받고 있는 약 2만 7000평방미터의 근린 마을에 형성되었다.

폭력에 대한 지역의 부정적 이미지를 개선하기 위해 세계 각국으로부터 반입된 문화 공예품과 사물이 레드 스퀘어, 블랙 스퀘어, 그린 파크 3개 구역으로 나뉘어 배치되었다. 거대한 도시 전시는 주변 지역에 거주하는 서로 다른 60개국에서 수집된 집합체로 구성됐다. 지구촌 도시들로부터 전달된 초현실적 군집(집합)은 덴마크의 화석화된 이미지로 영구화되는 것이 아니라 실제로 지역 이웃의 진정한 본성을 반영하는 지역 공동체의 학습공간으로 승화되고 있다. 지구촌 지역의 예술시설이 학습 시나리오로 공유되는 ‘마을 학교’의 은유로서 슈퍼킬렌이 구현하는 도시문화의 가시화는 인상적이다.

기존 학교의 증축과 확장으로 형성된 ‘스스로 진화하는 유기체’로서 코펜하겐 인근 북쪽에 위치한 감멜 헬러럽 고등학교 사례를 눈여겨 볼 필요가 있다. 2개층 증축부는 사회적이고 창의적인 학습을 위한 넉넉한 공간을 제공하는 한편, 학교의 다목적 홀과 인접한 축구장 사이에 위치한 신설 예술관 건물은 체육관의 기존 교육시설과 스포츠 공간을 하나의 연속된 흐름으로 연결한다. 학교 안마당인 중정, 교실, 카페테리아, 그리고 길가의 정문까지 연결지우는 새로운 예술관 건물의 솟구치는 지붕은 학교의 기존 축구 경기장을 내려다 볼 수 있는 경사진 좌석으로 확장된다.

설계자 비아이지(BIG)의 비아크 엥겔스는 감멜 헬러럽 고등학교의 새로운 학습 공간이 촉매나 효소처럼 주변 외부와 내부 간의 상호작용을 촉발시키며 스스로 지속적인 진화를 거듭할 수 있는 능력을 가졌다고 묘사한다.

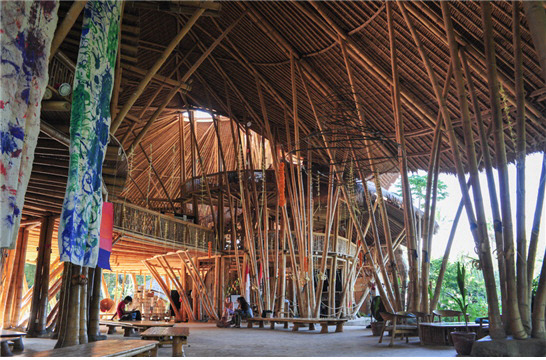

실제로 피보나치 수열을 통해 스스로 진화하는 유기체로서, ‘기하학적 교육환경’의 상징이된 그린 스쿨 발리는 자연과의 관계를 추구하는 바이오필리아(biophilia) 디자인으로 지역 천연자원인 대나무 구조의 초가지붕과 더불어 기후에 맞는 고유한 지역 교육 환경을 재현하고 있다. 지역 학생들에게 자연에서 새로운 삶을 도출하는 방식과 자연 세계를 존중하는 실천을 가르치는 그린 스쿨 발리는 ‘자연의 은유’로 건축물 자체가 실천 학습의 필수적인 대상으로 활용되고 있다.

◇우리는 학교의 무엇을 바꾸어야 할까?

‘몬테소리가 스스로 ‘과학적 교육학’으로 지칭한 교육 방법론은 아이들을 관찰하고 그들이 이용할 수 있는 환경, 재료, 그리고 교훈에 대한 실험을 기반으로 개별 학생의 자기주도학습을 위한 ‘유연한(열린) 선택적 교육 환경’을 강조하고 있다.

‘과학적 교육학’에서 관찰은 현상을 분석하여 유형화 한다는 점에서 합리적이거나 과학적으로 객관적 일 수 있지만 후기산업사회에서 유형화의 오류(다수의 횡포)에 매몰되는 통계적 위험을 감수해야 한다. 학교의 지식 교환(전달)과정에서도 유사한 교육적 착시현상이 불가피하게 발생될 수 있다. 따라서 우리 학교는 스스로 학습하는 학생과 스스로 가르치는 교사의 상호 진화를 촉진할 수 있는 옥시롱(oxymoron)의 은유로서 재현되는 ‘새로운 학교’이기를 기대해본다.

김우영

성균관대학교 교수

한국교육시설학회 회장

하버드대학 건축도시디자인학 박사

그린 스쿨 발리 중심부 대나무 구조 실내 전경.

<trimtab.living-future.org/press-release/2019-stephen-r-kellert-biophilic> |

토마스 마커스의 책 ‘건축과 권력(Buildings and Power)’에서 학교 기계는 “영국과 유럽 절대주의 체제의 개혁정신과 미국 프랑스 혁명의 이데올로기를 기반으로 형성된 겸손한 현장으로서, 19세기 20세기 가장 치열한 이데올로기 투쟁의 전쟁터였고, 정치와 종교의 모든 그늘이 드리워진 의회(정치)의 적극적 참여”로 유지된 ‘비길 데 없는 기계로서 거대한 도덕적 증기기관’으로 묘사된다.

21세기 초 우리 교육 공간에 대한 (무)관심이 높아지고 있다. 미래사회 학교에 대응하는 교육과정과 학습공간을 위해 학교 구성원이 참여하는 학교공간혁신사업이 2019년 이후 전국 지방교육청에서 도외시된 적이 있다. 교육 환경의 향상을 위해 생산성이 높았던 공립학교 건축설계 시장에서 2020년 교육부와 국립대학이 스티븐 홀, 이반 페럴과 셀리 멕나마라 등 해외건축가를 초청해 실시간 온라인 심사로 국립대학 부설 특수학교 설계안을 결정하는 변화가 일어나고 있다는 사실도 경원시되었다.

서로 다른 (무)관심으로 각 학생 개인보다 평균을 대상으로 최하수준의 보편 교육이 ‘다수의 횡포’로 만연하는 산업시대 모델에 갇혀있는 학교를 보다 맞춤화된 ‘학습 기계’로 업그레이드시키려는 ‘젊은 학교 창업자’의 시도가 서로에게 새삼 흥미로운 이유이다.

2014년 막스 벤틸라가 한화 약 400억원의 창업기금으로 후기산업시대의 도시, 샌프란시스코의 상점가에 설립한 학교주택으로 불리는 알트스쿨(AltSchool)의 내부는 우리에게 다소 생경하다.

교실 유리벽의 한 편에는 다양한 연령층의 학생들이 서로 다른 수업에 참여하고 이를 지원하는 여러 명의 교사가 함께 한다. 유리벽의 다른 쪽에는 리버리(libery)를 입은 직원들이 컴퓨터로 연결된 시스템에 자신들이 관찰하고 있는 유리 반대편에 참여하는 개별 학생의 필요에 따른 학습활동을 분석하거나 전체 통합 학습을 구조화하는 기술을 구현하며 소파에서 간식을 즐기고 있다. 학습 공간은 다수의 학생들의 개별 필요를 수용할 수 있도록 용도와 스타일을 충분히 고려하여 크기와 기능면에서 유연하고 독특하게 디자인 되었다.

우리시대의 학교는 어쩌면 이 알트스쿨처럼 근본적으로 다른 방식으로 지어져야 할 지도 모른다. 학교가 점차 대형화되고 관료주의화 되지 않기 위해, 우리의 학교는 다양한 학습 주체가 소통을 공유할 수 있을 만큼 인간적 척도(human scale)로 분절된 작은 교실을 중심으로 재편되어야 할지 모른다. 그 작은 교실-학교들은 독립적으로 운영되지만 그 과정에서 교육 자원의 혜택을 누릴 수 있는 체계로 연결될 수 있다.

알트스쿨은 학생에 대해 알고 있거나 알아야할 모든 것을 고려하기 위해 교사 뿐 아니라 교사를 지원하는 교육 전문가와 기술자로 조직된 ‘교육 집단’에 의해 운영된다. 알트스쿨은 ‘개인화된 학습’에 초점을 둔 ‘소형 학교 집합’으로 여기서 아이들은 그들 자신의 학습 프로젝트를 설정하고 스스로 참여한다. 그들의 과정은 실시간 포탈 앱으로 교사와 학부모들에게 공유된다.

우리도 서로 상반된 이유로 지역의 방 하나를 교실로 하는 학습자 위주의 작은 공동체 학교를 지향한다면, 알트스쿨이 비록 폐교로 사라진 역사가 되었지만, 어쩌면 가까운 시기에 우리 미래학교의 모나드(monad)로 돌아올지도 모른다.

감멜 헬러럽 고등학교 체육관 지붕 상부 데크 전경.

<https://www.area-arch.it/en/gammel-hellerup-gymnasium/> |

이상적인 학교에 대한 질문으로 자주 등장하는 대안은 ‘마을 학교’다. 학교와 마을의 경계가 중첩된 마을학교는 주민과 아이들이 함께 배우고 참여한다.

미국 아스펜학군의 중고등학교 학생 약 120명은 극장 아스펜과 협력으로 학교 내 연극 교육을 제공하는 커리큘럼을 시작했다. 유사한 사례로 바살트 고등학교는 지역 예술 프로그램을 성장시켜 처음으로 고급 수준의 예술 기초 수업을 확대하여 심도 있는 도예와 조각 과정을 학기 일정에 통합하고 있다.

학교가 지역 시설과 연계하여 진행하는 예술 프로그램을 ‘이상적인 마을 학교’로 재현하기 위한 물리적 환경의 가능태는 코펜하겐 다문화 지역의 초현실적 광장에서 엿볼 수 있다. 슈퍼킬렌(Superkilen) 광장의 노레브로 전시는 2012년 건축, 조경 및 예술의 통합된 공공 공간으로 코펜하겐의 문화적 다양성을 갖지만 아직 정착되지 않아 도전받고 있는 약 2만 7000평방미터의 근린 마을에 형성되었다.

폭력에 대한 지역의 부정적 이미지를 개선하기 위해 세계 각국으로부터 반입된 문화 공예품과 사물이 레드 스퀘어, 블랙 스퀘어, 그린 파크 3개 구역으로 나뉘어 배치되었다. 거대한 도시 전시는 주변 지역에 거주하는 서로 다른 60개국에서 수집된 집합체로 구성됐다. 지구촌 도시들로부터 전달된 초현실적 군집(집합)은 덴마크의 화석화된 이미지로 영구화되는 것이 아니라 실제로 지역 이웃의 진정한 본성을 반영하는 지역 공동체의 학습공간으로 승화되고 있다. 지구촌 지역의 예술시설이 학습 시나리오로 공유되는 ‘마을 학교’의 은유로서 슈퍼킬렌이 구현하는 도시문화의 가시화는 인상적이다.

기존 학교의 증축과 확장으로 형성된 ‘스스로 진화하는 유기체’로서 코펜하겐 인근 북쪽에 위치한 감멜 헬러럽 고등학교 사례를 눈여겨 볼 필요가 있다. 2개층 증축부는 사회적이고 창의적인 학습을 위한 넉넉한 공간을 제공하는 한편, 학교의 다목적 홀과 인접한 축구장 사이에 위치한 신설 예술관 건물은 체육관의 기존 교육시설과 스포츠 공간을 하나의 연속된 흐름으로 연결한다. 학교 안마당인 중정, 교실, 카페테리아, 그리고 길가의 정문까지 연결지우는 새로운 예술관 건물의 솟구치는 지붕은 학교의 기존 축구 경기장을 내려다 볼 수 있는 경사진 좌석으로 확장된다.

설계자 비아이지(BIG)의 비아크 엥겔스는 감멜 헬러럽 고등학교의 새로운 학습 공간이 촉매나 효소처럼 주변 외부와 내부 간의 상호작용을 촉발시키며 스스로 지속적인 진화를 거듭할 수 있는 능력을 가졌다고 묘사한다.

실제로 피보나치 수열을 통해 스스로 진화하는 유기체로서, ‘기하학적 교육환경’의 상징이된 그린 스쿨 발리는 자연과의 관계를 추구하는 바이오필리아(biophilia) 디자인으로 지역 천연자원인 대나무 구조의 초가지붕과 더불어 기후에 맞는 고유한 지역 교육 환경을 재현하고 있다. 지역 학생들에게 자연에서 새로운 삶을 도출하는 방식과 자연 세계를 존중하는 실천을 가르치는 그린 스쿨 발리는 ‘자연의 은유’로 건축물 자체가 실천 학습의 필수적인 대상으로 활용되고 있다.

덴마크 코펜하겐 블랙 스퀘어,

<http://arquitecturaviva.com/works/parque-urbano-superkilen-3> |

‘몬테소리가 스스로 ‘과학적 교육학’으로 지칭한 교육 방법론은 아이들을 관찰하고 그들이 이용할 수 있는 환경, 재료, 그리고 교훈에 대한 실험을 기반으로 개별 학생의 자기주도학습을 위한 ‘유연한(열린) 선택적 교육 환경’을 강조하고 있다.

‘과학적 교육학’에서 관찰은 현상을 분석하여 유형화 한다는 점에서 합리적이거나 과학적으로 객관적 일 수 있지만 후기산업사회에서 유형화의 오류(다수의 횡포)에 매몰되는 통계적 위험을 감수해야 한다. 학교의 지식 교환(전달)과정에서도 유사한 교육적 착시현상이 불가피하게 발생될 수 있다. 따라서 우리 학교는 스스로 학습하는 학생과 스스로 가르치는 교사의 상호 진화를 촉진할 수 있는 옥시롱(oxymoron)의 은유로서 재현되는 ‘새로운 학교’이기를 기대해본다.

|

성균관대학교 교수

한국교육시설학회 회장

하버드대학 건축도시디자인학 박사