김충열 전각전, 31일까지 무각사 로터스갤러리

“기와에 새긴 부처님 말씀…또 하나의 수행”

‘금강경’ ‘반야심경’ 등 불교 경전, 전각·탁본 전시

‘금강경’ ‘반야심경’ 등 불교 경전, 전각·탁본 전시

무각사 로터스 갤러리에서 전각 전시회를 여는 김충열 작가 |

‘금강경’(金剛般若波羅蜜經)은 부처님 설법이 담긴 경전으로 수천 년의 세월 동안 사람들의 마음을 지탱해왔다.

단단한 기와에 ‘금강경’ 5000여자를 한 자 한 자 새기는 마음은 어떤 것일까. 무아지경에 빠져 고도의 집중력을 발휘해야 이루어낼 수 있는 일일 것이다. 부처님의 말씀 한 자 한 자에 마음까지 담아 새기는 일은 또 하나의 수행이기도 하다.

부처님 탄신일이 들어있는 5월 무각사 로터스갤러리에서 뜻깊은 전시가 열리고 있다. 단오 김충열 전각 초대전(31일까지)에서는 ‘금강경’을 비롯해 ‘반야심경’ 등 경전을 비롯한 다양한 전각 작품을 만나 수 있다. ‘와경반야(瓦經般若)’를 주제로 열리는 전시장에는 탁본 작품과 돌에 새긴 전각을 함께 전시해 눈길을 끈다.

전시장 한쪽 벽면을 가득 메운 가로 7m, 세로 2m 크기의 ‘금강경’ 탁본은 그가 기와 54장에 한글 자 한글 자 새긴 글씨를 찍어낸 작품이다. 불교 경전을 붓글씨 등으로 쓰는 경우는 많지만 일일이 칼로 새겨 찍어내는 경우는 거의 없어 그 만큼의 공력이 느껴지는 작업이다.

“부처님 오신날이 있는 오월에, 절에서 전시회를 갖는 게 참 의미있습니다. 전시장을 찾는 이들이 부처님의 자비로운 마음을 한번쯤 생각해 보는 기회가 되면 좋겠어요.”

김 작가가 애쓰며 갈구하는 것 중의 하나가 재료다. 그는 작업에 적합한 기와를 찾기 위해 전국을 떠돌았고, 이곳 저곳에서 가져온 옛 기와 파편들은 다양한 작품으로 모습을 드러낸다.

“기와는 그 자체로 매력적인 소재입니다. 시대와 역사를 가늠할 수 있는 고고학적 아름다움, 집을 짓는 데 사용한 건축적 아름다움, 문양이 갖고 있는 미학적 아름다움을 갖고 있어요. 기와를 찍어낼 때 만들어지는 우연성은 꾸미지 않는 자연스러움으로 이어져 세상에 하나 뿐인 개성을 만들어냅니다.”

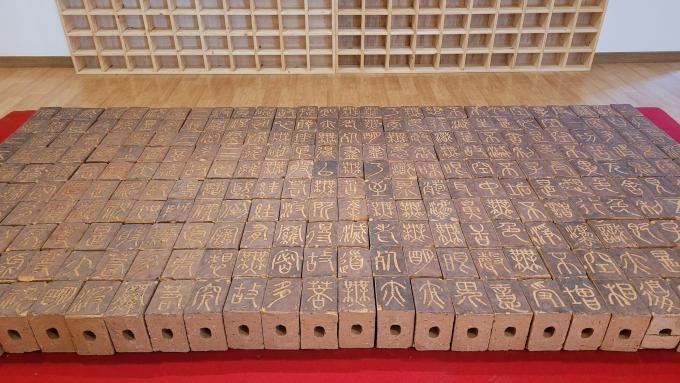

‘반야심경’은 글자와 작가 이름, 낙관 등을 합쳐 290개의 흑벽돌에 새긴 조각을 직접 전시해 눈길을 끈다. 숱하게 연구하고 실험하며 선택한 황토벽돌(13X17㎝)에 칼로 새긴 290개의 글자는 하나 하나가 색다른 조형미를 선사하며 마치 290점의 작품을 감상하는 듯한 느낌을 전해준다.

전시에서는 다양한 서체가 주는 즐거움도 느낄 수 있다. 고구려 광개토대왕비에 적혀 있는 호태왕비체’는 현대적인 조형성이 느껴져 인상적이다.

“전각이 대중성은 떨어지지만 원초적 매력이 있습니다. 동굴벽화 등도 모두 ‘새김’에서 시작된 것들이니까요. 좋은 것들, 마음에 담아두고 싶은 것들을 어딘가에 새기고자 하는 건 사람들의 기본 심리인 것같네요. 불경을 붓글씨로 적는 작가님들은 많이 있습니다. 기와에, 벽돌에 새겨서 탁본하는 작업은 그냥 붓으로 쓰는 것과는 조금 다른 듯합니다. 오래된 느낌, 세월의 힘이 느껴지구요. 칼이 주는 예리하고 개성있는 ‘맛’을 덤으로 얻을 수 있는 것 같습니다.”

순천에서 단오전각연구원을 운영하고 있는 김 작가 역시 출발은 서예였다. 1985년부터 글씨를 쓰기 시작했고 정광주 선생에게 본격적으로 글씨를 배웠다. 1997년부터 시작한 전각은 정병례 선생을 스승으로 삼았다.

“제가 이것 저것 호기심이 많아 새로운 시도를 자주 해 보는 편입니다. 앞으로도 재료 면에서나, 서체 면에서나 다양한 실험을 통해 저 만의 작품 세계를 만들어갈 계획입니다.”

한편 김 작가가 붓으로 쓴 금강경 2점과 전각으로 새긴 금강경 1점 등 모두 3점의 금강경은 지난 4월 무각사 대적광전 삼존불 복장물(腹藏物·불상을 만들 때, 그 가슴에 넣는 물건)로 들어갔다.

/글·사진=김미은 기자 mekim@kwangju.co.kr

단단한 기와에 ‘금강경’ 5000여자를 한 자 한 자 새기는 마음은 어떤 것일까. 무아지경에 빠져 고도의 집중력을 발휘해야 이루어낼 수 있는 일일 것이다. 부처님의 말씀 한 자 한 자에 마음까지 담아 새기는 일은 또 하나의 수행이기도 하다.

전시장 한쪽 벽면을 가득 메운 가로 7m, 세로 2m 크기의 ‘금강경’ 탁본은 그가 기와 54장에 한글 자 한글 자 새긴 글씨를 찍어낸 작품이다. 불교 경전을 붓글씨 등으로 쓰는 경우는 많지만 일일이 칼로 새겨 찍어내는 경우는 거의 없어 그 만큼의 공력이 느껴지는 작업이다.

붉은 벽돌에 새긴 반야심경 |

김 작가가 애쓰며 갈구하는 것 중의 하나가 재료다. 그는 작업에 적합한 기와를 찾기 위해 전국을 떠돌았고, 이곳 저곳에서 가져온 옛 기와 파편들은 다양한 작품으로 모습을 드러낸다.

“기와는 그 자체로 매력적인 소재입니다. 시대와 역사를 가늠할 수 있는 고고학적 아름다움, 집을 짓는 데 사용한 건축적 아름다움, 문양이 갖고 있는 미학적 아름다움을 갖고 있어요. 기와를 찍어낼 때 만들어지는 우연성은 꾸미지 않는 자연스러움으로 이어져 세상에 하나 뿐인 개성을 만들어냅니다.”

‘반야심경’은 글자와 작가 이름, 낙관 등을 합쳐 290개의 흑벽돌에 새긴 조각을 직접 전시해 눈길을 끈다. 숱하게 연구하고 실험하며 선택한 황토벽돌(13X17㎝)에 칼로 새긴 290개의 글자는 하나 하나가 색다른 조형미를 선사하며 마치 290점의 작품을 감상하는 듯한 느낌을 전해준다.

전시에서는 다양한 서체가 주는 즐거움도 느낄 수 있다. 고구려 광개토대왕비에 적혀 있는 호태왕비체’는 현대적인 조형성이 느껴져 인상적이다.

“전각이 대중성은 떨어지지만 원초적 매력이 있습니다. 동굴벽화 등도 모두 ‘새김’에서 시작된 것들이니까요. 좋은 것들, 마음에 담아두고 싶은 것들을 어딘가에 새기고자 하는 건 사람들의 기본 심리인 것같네요. 불경을 붓글씨로 적는 작가님들은 많이 있습니다. 기와에, 벽돌에 새겨서 탁본하는 작업은 그냥 붓으로 쓰는 것과는 조금 다른 듯합니다. 오래된 느낌, 세월의 힘이 느껴지구요. 칼이 주는 예리하고 개성있는 ‘맛’을 덤으로 얻을 수 있는 것 같습니다.”

‘禪’ |

순천에서 단오전각연구원을 운영하고 있는 김 작가 역시 출발은 서예였다. 1985년부터 글씨를 쓰기 시작했고 정광주 선생에게 본격적으로 글씨를 배웠다. 1997년부터 시작한 전각은 정병례 선생을 스승으로 삼았다.

“제가 이것 저것 호기심이 많아 새로운 시도를 자주 해 보는 편입니다. 앞으로도 재료 면에서나, 서체 면에서나 다양한 실험을 통해 저 만의 작품 세계를 만들어갈 계획입니다.”

한편 김 작가가 붓으로 쓴 금강경 2점과 전각으로 새긴 금강경 1점 등 모두 3점의 금강경은 지난 4월 무각사 대적광전 삼존불 복장물(腹藏物·불상을 만들 때, 그 가슴에 넣는 물건)로 들어갔다.

/글·사진=김미은 기자 mekim@kwangju.co.kr