[조인호의 키워드로 읽는 광주·전남 미술사] 닮은듯 다른 남화 … 고전과 창작 위 꽃피운 ‘자기 예술’

[(6) 예도와 창신의 묵향, 의재와 남농 회화]

의재 허백련

“전통 갈고 닦으면 자기 것이 생긴다”

당대 인사들과 교유하며 신문물 수용

호남남화 양식 정립하며 독자적 화경

낯익고 평온한 두루뭉술 산수 즐겨 그려

남농 허건

의재 허백련

“전통 갈고 닦으면 자기 것이 생긴다”

당대 인사들과 교유하며 신문물 수용

호남남화 양식 정립하며 독자적 화경

낯익고 평온한 두루뭉술 산수 즐겨 그려

남농 허건

평온함과 촉촉한 서정이 풍부한 허백련의 ‘추경산수’(1960~70년대) |

조선 말 남도 회화사에 큰 봉우리를 이룬 소치 허련(1809~1892)의 영향력은 150여 년을 이어 현재에 이르고 있다. 특히 허씨일가 가맥을 중심으로 여러 갈래 호남남화 가지들이 번성하면서 남도화단의 주류를 이루어 왔다. 이 가운데서도 근·현대기 남도 한국화단의 쌍봉을 이룬 의재 허백련((毅齋 許百鍊, 1891~1977)과 남농 허건(南農 許楗, 1907~1987)의 역할은 화가 개인사를 넘어 지역문화에 지대한 파장을 만들어 내었다. 일가이면서 광주와 목포를 기반으로 거의 동시대에 나란히 호남화단을 이끌었던 두 분은 그러나 작품세계에서만큼은 닮은 듯하면서도 각자 다른 특징들을 지니고 있다.

의재와 남농 두 분 다 집안 혈맥으로나 남도 회화사에서 중간자 역할인 미산 허형(米山 許瀅, 1862~1938)에게서 화업을 닦았다. 그 스승 미산은 부친인 소치만큼 당대 주류 지식인사회 인맥이나 활동 여건이 폭넓지 못했고, 그만큼 가법인 남화의 문자향도 깊을 수가 없었다. 화격이야 부친에 미치지 못했지만 소치의 회화세계를 직접 익혀 아들 남농과 접손인 의재에게 전수해 주었다. 회갑 때까지 운림산방 주인으로 지내다가 이후 노년에 강진과 목포로 옮겨 살며 생업으로 그림을 그리는 직업화가의 처지를 면치는 못했지만 그 또한 가벼이 여길 수 없는 회화세계를 펼쳤다. 산수화야 다소 물기가 부족하고 운필이 투박해 보이지만, 호방한 선염의 묵모란과 파초, 고매한 기세의 묵매, 묵죽 등 여러 화제를 폭넓게 다루었다.

예도와 사회적 역할을 실천한 의재

의재의 회화는 대개 고법을 따랐다. 그림의 형식보다는 정신성을 중시하다 보니 필묵을 다루는 일도 수양의 방편으로 여겼다. 10대 때 조선말의 유학자 무정 정만조로부터 한학을 배웠고, 운림산방에서 미산 허형에게서 서화를 익히면서 소치 묵적의 화격을 직관하였으며, 일본 유학시기에 서양 법학과 일본식 남화산수를 공부하였다. 더불어 타국의 낯선 문화와 근대 신문물을 접하고, 김성수·송진우 등 당대 명사들과 교유하며 지식인 사회에 넓은 인맥을 가질 수 있었다. 이는 스승인 미산이나 동문수학한 남농과는 다른 사회문화적 활동 배경이다.

의재의 젊은 시절 산수화는 ‘산수’(1918), ‘계산청취 溪山淸趣’(1924), ‘하경산수’(1936), ‘천보구여도 天寶九如圖’(1941)처럼 위아래로 긴 화폭에 고산준봉 계류 그림이 많다. 소치·미산이나 고무로 스이운(小室翠雲) 등 스승의 그림들이 평온 함축미를 우선하는 남화였고, 그 자신도 자연히 그런 바탕에서 화업을 일궜음에도 이와는 다른 양식을 보였다. 이는 의재의 성향이 원래 고전과 고법을 좋아했고, 당시 선배 대가들인 소림 조석진, 심전 안중식의 화풍이나 동시대 6대가, 10대가 하는 분들의 주류화풍이 이상향 같은 심산유곡 세필 그림들이 많았던 것과도 무관하지 않다.

의재는 “화품이란 것은 선인 대가들의 전통과 기교를 배우고 난 뒤라야 형상을 벗어난 영원한 생명의 자기 예술이 가능한 것이다. 개성은 어디까지나 전통 위에서 꽃피워야 하며, 처음부터 자기 독단의 개성은 생명이 길지 못하다. 전통을 철저하게 갈고 닦으면 자연 자기 것이 생기게 된다.”고 보았다.

의재의 산수묵화들이 호남남화 양식을 정립하면서 확실히 의재다운 독자적 화경을 보인 것은 의도인(毅道人)이라는 호를 쓰는, 회갑을 지나면서 1950년대 이후 노년에 두드러진다. 예전에도 ‘운사멱구 韻士覓句’(1925), ‘춘강출어 春江出漁’(1941) 같은 완만한 산등성이 골을 따라 피마준을 길게 쓰고 강물의 수면공간을 넓게 두어 부드러운 서정을 담거나, ‘청산백수 靑山白水’(1926)처럼 첩첩 고산이되 미점준(米點?)을 주로 써 물기 촉촉한 남화양식을 따른 그림들도 있긴 했다. 그러다가 만년에 이르러 무등산 자락 춘설헌에서 필묵과 차로 예도(藝道)를 닦으며 시심 그윽하고 부드러운 필선과 먹색으로 자연의 생기를 담는 독자적 화경을 다지게 되었다.

만년의 의재는 정신적으로는 남화의 아취를 늘 염두에 두고 그 화론을 화폭에 적어넣기도 하면서 남도 땅 어디에나 있을 법한 낯익고 평온하며 “무등산처럼 두리뭉실한” 산수풍광을 즐겨 그렸다. 광주박물관 소장의 ‘산수’(1953)는 여러 척의 돛단배들이 떠 있는 넓은 강을 끼고 낮으막한 산봉우리들이 둘러선 풍경을 엷은 담채로 펼치면서 오른쪽 여백에 중국 남북종화의 내력과 하문언의 화론을 길게 옮겨놓았다. 광주시립미술관 소장 ‘추경산수’나 의재미술관 소장 ‘백운홍수 白雲紅樹’도 근경의 바위와 계류 건너 몇 채의 가옥들 뒤 주산의 덩어리감을 농담을 달리한 태점과 피마준에 담채로 곁들여 만년의 원숙한 화경을 보여준다.

의재는 서화에 심취한 산중 도인만은 아니었다. 농사가 주업이던 시절에 일제강점기 내내 지속된 수탈과 한국전쟁의 폐허로 피폐해진 민족의 삶을 개선하는 게 우선이라고 보았다. 이를 위해 선진 농업기술 보급을 위해 농업기술학교를 운영하며 농법 개선을 위해 힘썼다. ‘일출이작 日出而作’(1954), ‘농경도’(1961), ‘대풍’(1976) 같은 너른 들녘을 품은 농경도는 이런 풍요를 기원하는 마음을 담은 그림들이다. 또한 민족의 뿌리를 되살리고 홍익인간 정신을 널리 펴기 위해 무등산 천제단을 복원하여 천신제를 올리거나, 단군신전 건립을 추진하는 등 그림 속에서만 노닐지는 않았다.

시대변화에 따른 창신의 남농 회화

의재가 고전과 전통을 중히 여긴 것과 달리 호남남화의 또 다른 거장이었던 남농 허건은 모름지기 예술은 자기 시대에 화답할 수 있어야 하고 늘 새롭게 변화해 나가야 한다는 생각이었다. 1950년에 집필한 ‘남종회화사’(1994년 서문당 출판)에서 그는 “신남화란 한국의 산수를 사생하여 한국의 정서를 예술로 승화시키는 것을 말한다. 화보나 남본(藍本)의 틀에 묶여 문기를 주장하는 남화의 관념철학에서 벗어나 실경을 바탕으로 우리 주변의 자연을 사실적으로 담아내는 것이다.”고 의재와는 다른 회화관을 피력하였다. 또한 “체첩고수(體帖固守), 모화사상(慕華思想)의 봉건적 잔재를 일소할 각오가 요청되는 동시에 (중략) 작가 자신이 생활면의 모든 각도에서 준엄한 자기비판과 더불어 새로운 세계를 체험하고 지향하는 개혁성이 있어야 할 것이다.”고 강변하였다.

따라서 남농의 회화에는 선대로부터 이어온 남화의 바탕은 깔려 있지만, 실재하는 실경의 현장감에 남도 서정을 담아 그만의 신남화로 풀어내는 그림들이 많다. 물론 젊은 시절에는 ‘송하탄금도 松下彈琴圖’(1931)나 제작 연도가 불분명한 ‘8폭 산수병풍화’ 등에서 옛 법식을 따른 예도 보이지만 대부분은 자신의 관점과 필묵으로 재해석해 그린 산수화들이다. 특히 1940~50년대에 실경산수화들이 많은데, ‘금강산 보덕굴’(1940), ‘목포 교외’(1942), ‘내금강 묘길상’(1946), ‘목련동’(1950년대), ‘목포다도일우’(1952), ‘농가하일 農家夏日’(1955), ‘쌍계사 소견’(1956) 등에서 장소와 계절감으로 현장의 생기를 느낄 수 있다. 남농의 실경 산수화들은 필법에서 옛 남화의 전통적 준법이나 먹을 다루는 법식보다는 자신이 자연에서 느낀 기운생동이나 정취를 담아내는데 힘썼다.

남농의 만년에는 ‘강상무진도’(1960년대 초), ‘산수하경’(1973)은 ‘죽강귀범 竹江歸帆’(1975)처럼 옆으로 긴 대형 화폭에 웅대한 자연의 일부를 옮겨낸 작품들이 많다. 또한 회갑을 지난 1970년대에 쌍송도, 삼송도 등 소나무 그림을 즐겼는데, 옛 중국 회화의 수지법이 아닌 노송의 투박한 등걸과 옹이들, 성근 솔잎들을 담청으로 무리 짓는 독창적 묘법으로 한국의 소나무들을 다루었다.

조인호 전문가

(광주미술문화연구소 대표)

▲ 조선대 미술대학 회화과, 홍익대 대학원 한국미술사 전공.

▲ (재)광주비엔날레 전시부장, 정책기획실장 역임

▲‘남도미술의 숨결’, ‘광주 현대미술의 현장’ 등 출간

※ 이 기사는 지역신문발전기금을 지원 받았습니다.

전통화법을 실경에 맞게 풀어낸 남농의 ‘산수’(1961) |

의재의 회화는 대개 고법을 따랐다. 그림의 형식보다는 정신성을 중시하다 보니 필묵을 다루는 일도 수양의 방편으로 여겼다. 10대 때 조선말의 유학자 무정 정만조로부터 한학을 배웠고, 운림산방에서 미산 허형에게서 서화를 익히면서 소치 묵적의 화격을 직관하였으며, 일본 유학시기에 서양 법학과 일본식 남화산수를 공부하였다. 더불어 타국의 낯선 문화와 근대 신문물을 접하고, 김성수·송진우 등 당대 명사들과 교유하며 지식인 사회에 넓은 인맥을 가질 수 있었다. 이는 스승인 미산이나 동문수학한 남농과는 다른 사회문화적 활동 배경이다.

의재의 젊은 시절 산수화는 ‘산수’(1918), ‘계산청취 溪山淸趣’(1924), ‘하경산수’(1936), ‘천보구여도 天寶九如圖’(1941)처럼 위아래로 긴 화폭에 고산준봉 계류 그림이 많다. 소치·미산이나 고무로 스이운(小室翠雲) 등 스승의 그림들이 평온 함축미를 우선하는 남화였고, 그 자신도 자연히 그런 바탕에서 화업을 일궜음에도 이와는 다른 양식을 보였다. 이는 의재의 성향이 원래 고전과 고법을 좋아했고, 당시 선배 대가들인 소림 조석진, 심전 안중식의 화풍이나 동시대 6대가, 10대가 하는 분들의 주류화풍이 이상향 같은 심산유곡 세필 그림들이 많았던 것과도 무관하지 않다.

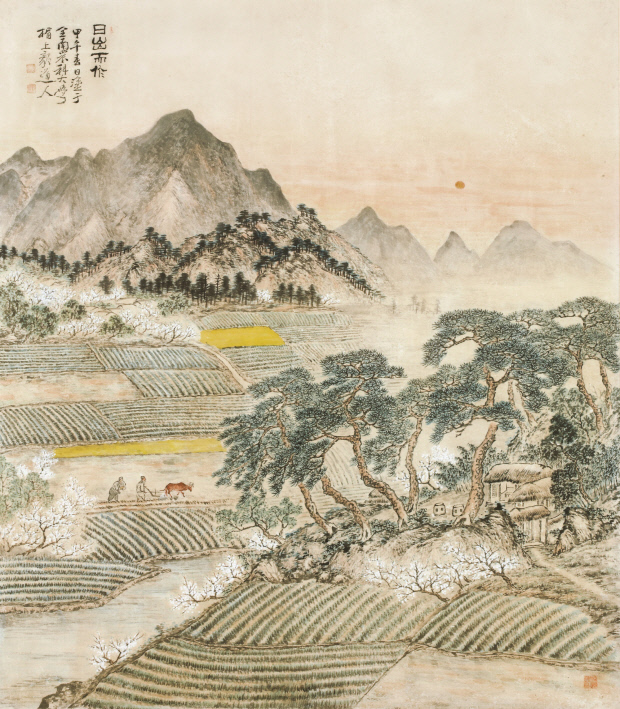

들녘의 풍요로 가득한 허백련의 ‘일출이작 日出而作’(1954) |

의재의 산수묵화들이 호남남화 양식을 정립하면서 확실히 의재다운 독자적 화경을 보인 것은 의도인(毅道人)이라는 호를 쓰는, 회갑을 지나면서 1950년대 이후 노년에 두드러진다. 예전에도 ‘운사멱구 韻士覓句’(1925), ‘춘강출어 春江出漁’(1941) 같은 완만한 산등성이 골을 따라 피마준을 길게 쓰고 강물의 수면공간을 넓게 두어 부드러운 서정을 담거나, ‘청산백수 靑山白水’(1926)처럼 첩첩 고산이되 미점준(米點?)을 주로 써 물기 촉촉한 남화양식을 따른 그림들도 있긴 했다. 그러다가 만년에 이르러 무등산 자락 춘설헌에서 필묵과 차로 예도(藝道)를 닦으며 시심 그윽하고 부드러운 필선과 먹색으로 자연의 생기를 담는 독자적 화경을 다지게 되었다.

만년의 의재는 정신적으로는 남화의 아취를 늘 염두에 두고 그 화론을 화폭에 적어넣기도 하면서 남도 땅 어디에나 있을 법한 낯익고 평온하며 “무등산처럼 두리뭉실한” 산수풍광을 즐겨 그렸다. 광주박물관 소장의 ‘산수’(1953)는 여러 척의 돛단배들이 떠 있는 넓은 강을 끼고 낮으막한 산봉우리들이 둘러선 풍경을 엷은 담채로 펼치면서 오른쪽 여백에 중국 남북종화의 내력과 하문언의 화론을 길게 옮겨놓았다. 광주시립미술관 소장 ‘추경산수’나 의재미술관 소장 ‘백운홍수 白雲紅樹’도 근경의 바위와 계류 건너 몇 채의 가옥들 뒤 주산의 덩어리감을 농담을 달리한 태점과 피마준에 담채로 곁들여 만년의 원숙한 화경을 보여준다.

의재는 서화에 심취한 산중 도인만은 아니었다. 농사가 주업이던 시절에 일제강점기 내내 지속된 수탈과 한국전쟁의 폐허로 피폐해진 민족의 삶을 개선하는 게 우선이라고 보았다. 이를 위해 선진 농업기술 보급을 위해 농업기술학교를 운영하며 농법 개선을 위해 힘썼다. ‘일출이작 日出而作’(1954), ‘농경도’(1961), ‘대풍’(1976) 같은 너른 들녘을 품은 농경도는 이런 풍요를 기원하는 마음을 담은 그림들이다. 또한 민족의 뿌리를 되살리고 홍익인간 정신을 널리 펴기 위해 무등산 천제단을 복원하여 천신제를 올리거나, 단군신전 건립을 추진하는 등 그림 속에서만 노닐지는 않았다.

물안개 자욱한 산골풍경 남농의 ‘쌍계사(진도) 소견’(1956) |

의재가 고전과 전통을 중히 여긴 것과 달리 호남남화의 또 다른 거장이었던 남농 허건은 모름지기 예술은 자기 시대에 화답할 수 있어야 하고 늘 새롭게 변화해 나가야 한다는 생각이었다. 1950년에 집필한 ‘남종회화사’(1994년 서문당 출판)에서 그는 “신남화란 한국의 산수를 사생하여 한국의 정서를 예술로 승화시키는 것을 말한다. 화보나 남본(藍本)의 틀에 묶여 문기를 주장하는 남화의 관념철학에서 벗어나 실경을 바탕으로 우리 주변의 자연을 사실적으로 담아내는 것이다.”고 의재와는 다른 회화관을 피력하였다. 또한 “체첩고수(體帖固守), 모화사상(慕華思想)의 봉건적 잔재를 일소할 각오가 요청되는 동시에 (중략) 작가 자신이 생활면의 모든 각도에서 준엄한 자기비판과 더불어 새로운 세계를 체험하고 지향하는 개혁성이 있어야 할 것이다.”고 강변하였다.

따라서 남농의 회화에는 선대로부터 이어온 남화의 바탕은 깔려 있지만, 실재하는 실경의 현장감에 남도 서정을 담아 그만의 신남화로 풀어내는 그림들이 많다. 물론 젊은 시절에는 ‘송하탄금도 松下彈琴圖’(1931)나 제작 연도가 불분명한 ‘8폭 산수병풍화’ 등에서 옛 법식을 따른 예도 보이지만 대부분은 자신의 관점과 필묵으로 재해석해 그린 산수화들이다. 특히 1940~50년대에 실경산수화들이 많은데, ‘금강산 보덕굴’(1940), ‘목포 교외’(1942), ‘내금강 묘길상’(1946), ‘목련동’(1950년대), ‘목포다도일우’(1952), ‘농가하일 農家夏日’(1955), ‘쌍계사 소견’(1956) 등에서 장소와 계절감으로 현장의 생기를 느낄 수 있다. 남농의 실경 산수화들은 필법에서 옛 남화의 전통적 준법이나 먹을 다루는 법식보다는 자신이 자연에서 느낀 기운생동이나 정취를 담아내는데 힘썼다.

남농의 만년에는 ‘강상무진도’(1960년대 초), ‘산수하경’(1973)은 ‘죽강귀범 竹江歸帆’(1975)처럼 옆으로 긴 대형 화폭에 웅대한 자연의 일부를 옮겨낸 작품들이 많다. 또한 회갑을 지난 1970년대에 쌍송도, 삼송도 등 소나무 그림을 즐겼는데, 옛 중국 회화의 수지법이 아닌 노송의 투박한 등걸과 옹이들, 성근 솔잎들을 담청으로 무리 짓는 독창적 묘법으로 한국의 소나무들을 다루었다.

|

(광주미술문화연구소 대표)

▲ 조선대 미술대학 회화과, 홍익대 대학원 한국미술사 전공.

▲ (재)광주비엔날레 전시부장, 정책기획실장 역임

▲‘남도미술의 숨결’, ‘광주 현대미술의 현장’ 등 출간

※ 이 기사는 지역신문발전기금을 지원 받았습니다.