‘살림의 문화, 마당의 예술’ 미술동인 ‘두렁’ 40년

두렁, 앞뒤-미술동인 두렁 컬로퀴엄 편찬모임

|

“미술은 노동과 관념, 물질과 의식의 총체로서 일하며 살아가는 전인적 삶의 모습중 하나이다. 그것은 미술을 위한 미술(또는 삶)에 매이지 않고 공동체적 삶의 양식을 획득해내는 총체적 표현의 통로이다.”

1980년대는 민중미술의 시대였다. 특히 1982년 10월, 홍익대 미대 탈반·풍물반 출신 학생들을 중심으로 결성된 미술동인 ‘두렁’은 이듬해 창립 예행전에서 ‘공동체 기반 미술 지향’에 대한 선언을 했다. 1984년 4월에는 경인미술관에서 창립전을 열었다. 2년 활동을 끝으로 ‘두렁’ 동인들은 미술계가 아닌 현장에 들어가서 노동자, 농민으로 살며 자신만의 길을 걷는다.

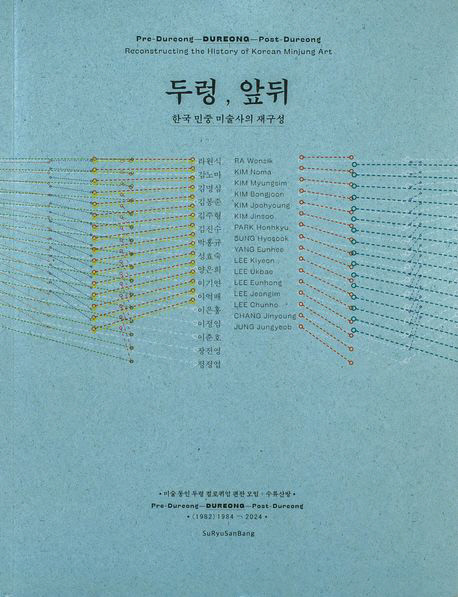

’한국 미술사의 재구성’이라는 부제를 붙인 신간 ‘두렁, 앞뒤’는 1983~1984년 활동한 미술동인 ‘두렁’의 40년 스펙트럼을 한데 모은 최초의 출판물이다. 지난 2014년 5월에 열었던 ‘두렁’ 30주년 컬로퀴엄(Colloquium·발표자가 발표를 한 후 참여자와 자유롭게 조율해 나가는 토론방식) 자료를 정리하고. 동인 16명의 구술(口述)을 풀어내며 도판 1000장과 주석 170개를 붙여 808페이지의 책으로 묶어냈다.

미술평론가 김종길은 ‘미술동인 두렁 컬로퀴엄을 열다’라는 글에서 “미술동인 두렁의 회원들은 큰 밑둥치에서 굵은 줄기를 틔워 내듯 여러 갈래를 트며 분화에 나섰다. 그들은 대학에서 탈패와 민화반으로 활동했으나, 현장에서는 작가이자 노동자였고, 노동자들이 주문한 것들을 생산하는 공방의 책임자였다”고 말한다.

‘두렁’ 동인들의 구술은 진솔하다. 구술한 동인은 16명(라원식·김노마·김명심·김봉준·김주형·김진수·박홍규·성효숙·양은희·이기연·이억배·이은홍·이정임·이춘호·장진영·정정엽)이다. 1980년대에서 현재에 이르는 역사의 격랑을 헤쳐온 여러 동인들의 인생과 예술 이야기는 씨줄과 날줄이 돼 한 예술가의 초상이자 역동적인 민중미술사 흐름을 생생하게 구성한다.

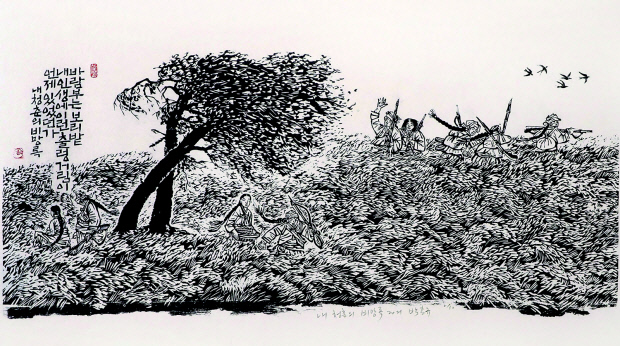

김봉준은 “당시 ‘두렁’의 미학을 한 마디로 이야기 해본다면, ‘살림의 문화, 마당의 예술’이라고 부르고 싶다. ‘마당 미술’, ‘마당예술’이다”고 말한다. 그리고 “돌이켜보면 예술의 모색으로서 두렁이 걸어 온 길은, 일생을 걸어야 갈 수 있는 기나긴 길이었으니 당연히 미완의 길이었다”면서 “소멸되어 버린 두렁에서 우리가 무엇을 반성하고 배웠던 것인가도 각자 자기 삶으로 풀어야 할, 예술하는 이들의 일생의 숙제일 것이다”고 밝힌다. 농민운동에 투신한 박홍규(박소래)는 농민회 정책실장으로 활동하던 39살때 다시 붓을 잡았다. 판화 ‘무명동학농민군’(2008년)이 히트했고, 동학농민혁명 120주년(2014년)때 본격적인 동학 판화 순회전을 연다. 탄핵촛불 집회와 세월호 규명시위에서도 동학 판화작품이 주목을 받았다. 1980~2000년대를 관통하며 ‘두렁’ 동인들이 고민하고 제기했던 예술적 방법론에 관한 질문은 지금도 유효하다. 이기연은 ‘두렁의 축’을 두 가지로 설명한다.

“이 사회에서 존재하는 사람들의 삶에 기여하는 예술 본연의 모습이 무엇일까에 대한 본질적인 고민, 그리고 민족적인 형식에서 그 답을 찾아보려는 노력, 그 둘 사이에서 참여한 사람에 따라 농도가 좀 다른거죠.”

한편 수류산방은 오른쪽 페이지에 구술 본문을, 왼쪽 페이지에 관련된 도판과 주석을 배치해 ‘서로가 서로를 설명하는’ 편집을 했다. 또한 표지와 속지를 친환경 종이로 사용했다. <수류산방 ·7만원>

/송기동 기자 song@kwangju.co.kr

1980년대는 민중미술의 시대였다. 특히 1982년 10월, 홍익대 미대 탈반·풍물반 출신 학생들을 중심으로 결성된 미술동인 ‘두렁’은 이듬해 창립 예행전에서 ‘공동체 기반 미술 지향’에 대한 선언을 했다. 1984년 4월에는 경인미술관에서 창립전을 열었다. 2년 활동을 끝으로 ‘두렁’ 동인들은 미술계가 아닌 현장에 들어가서 노동자, 농민으로 살며 자신만의 길을 걷는다.

박홍규 작가의 동학 목판화 작품 ‘내 청춘의 비망록’(2021년 작). <수류산방 제공> |

‘두렁’ 동인들의 구술은 진솔하다. 구술한 동인은 16명(라원식·김노마·김명심·김봉준·김주형·김진수·박홍규·성효숙·양은희·이기연·이억배·이은홍·이정임·이춘호·장진영·정정엽)이다. 1980년대에서 현재에 이르는 역사의 격랑을 헤쳐온 여러 동인들의 인생과 예술 이야기는 씨줄과 날줄이 돼 한 예술가의 초상이자 역동적인 민중미술사 흐름을 생생하게 구성한다.

김봉준은 “당시 ‘두렁’의 미학을 한 마디로 이야기 해본다면, ‘살림의 문화, 마당의 예술’이라고 부르고 싶다. ‘마당 미술’, ‘마당예술’이다”고 말한다. 그리고 “돌이켜보면 예술의 모색으로서 두렁이 걸어 온 길은, 일생을 걸어야 갈 수 있는 기나긴 길이었으니 당연히 미완의 길이었다”면서 “소멸되어 버린 두렁에서 우리가 무엇을 반성하고 배웠던 것인가도 각자 자기 삶으로 풀어야 할, 예술하는 이들의 일생의 숙제일 것이다”고 밝힌다. 농민운동에 투신한 박홍규(박소래)는 농민회 정책실장으로 활동하던 39살때 다시 붓을 잡았다. 판화 ‘무명동학농민군’(2008년)이 히트했고, 동학농민혁명 120주년(2014년)때 본격적인 동학 판화 순회전을 연다. 탄핵촛불 집회와 세월호 규명시위에서도 동학 판화작품이 주목을 받았다. 1980~2000년대를 관통하며 ‘두렁’ 동인들이 고민하고 제기했던 예술적 방법론에 관한 질문은 지금도 유효하다. 이기연은 ‘두렁의 축’을 두 가지로 설명한다.

“이 사회에서 존재하는 사람들의 삶에 기여하는 예술 본연의 모습이 무엇일까에 대한 본질적인 고민, 그리고 민족적인 형식에서 그 답을 찾아보려는 노력, 그 둘 사이에서 참여한 사람에 따라 농도가 좀 다른거죠.”

한편 수류산방은 오른쪽 페이지에 구술 본문을, 왼쪽 페이지에 관련된 도판과 주석을 배치해 ‘서로가 서로를 설명하는’ 편집을 했다. 또한 표지와 속지를 친환경 종이로 사용했다. <수류산방 ·7만원>

/송기동 기자 song@kwangju.co.kr