“손으로 그린 ‘시노래’ 악보에 마음 담았죠”

한보리 작곡가 ‘땅·끝·자유·시·노래’전

12월 20일까지 해남 행촌미술관서 전시

김남주·도종환·박남준 시로 노래 만들어

12월 20일까지 해남 행촌미술관서 전시

김남주·도종환·박남준 시로 노래 만들어

|

|

|

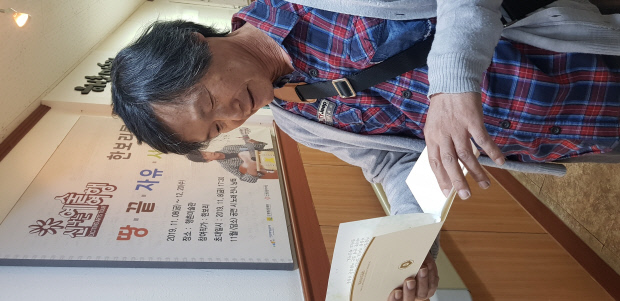

지난 봄, 행촌문화재단(이사장 김동국)이 운영하는 해남 이마도 레지던시로 한홍수 작가를 취재 갔다 반가운 이를 만났다. 같은 공간에 머물고 있던 한보리(62) 작곡가였다. “1년 정도 내 자신을 유배보낸다”는 심정으로 들어온, 유리창 너머 바다가 보이는 작업실에서 그는 많은 곡을 만들었다. 8개월여 머물면서 만든 곡만 얼추 60여곡에 달한다.

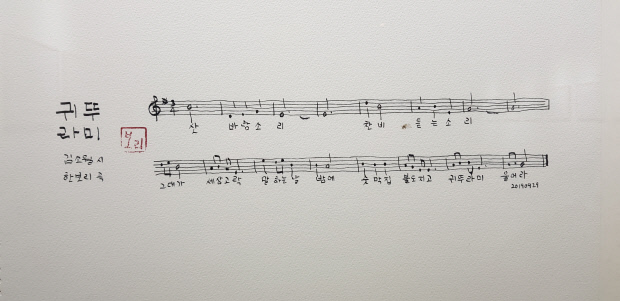

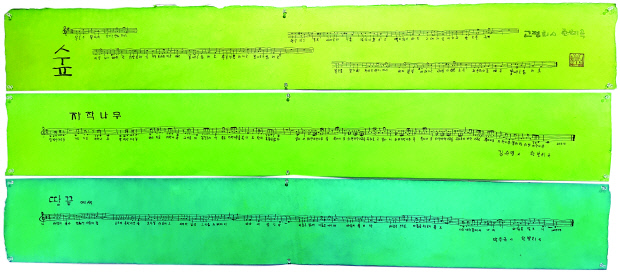

오는 12월 20일까지 해남 행촌미술관에서 열리는 ‘한보리_땅·끝·자유·시·노래’전은 아름다운 ‘시노래’를 만들고 불러온 그가 직접 손으로 그린 악보를 전시하는 기획이다. 이마도 작업실에서 그는 해남이 낳은 시인 고정희와 김남주를 비롯해 고산 윤선도를 기리는 ‘고산문학상’을 받은 시인들의 시노래를 썼다. 또 오래 전에 써둔 도종환과 박남준 곡을 펼쳐 매만지고 손으로 그려, 세상에 하나밖에 없는 ‘시·노래·화첩’으로 묶어냈다.

“제가 쓰는 곡들은 제가 느꼈던 아름다움의 흔적, 어느 순간 불쑥 나에게 들어온 것들을 적어놓은 것이라고 생각해요. 그래서 작가가 자기 작품을 너무 아끼고 대단하게 여기는 것에 동의하지 않아요. 제 속에서 나오는 곡들은 저의 ‘개인 일기’ 같은 것이고 그런 솔직한 마음을 담으려했습니다.”

한 씨는 시중에서 판매하는 오선지를 사용하지 않고 직접 선을 그린 후 작업을 한다. 수채화를 그리는 종이에는 잉크와 펜으로, 한지에는 먹과 붓으로 하나 하나 음표를 그려나갔다.

“악보를 그리는 게 간단할 것 같은데 꽤 복잡해요. 필기구와 종이 등을 까다롭게 선택합니다. 악보는 원래대로라면 초고를 전시하는 게 훨씬 의미가 있지요. 전 초고는 보관하고 연주를 할 때는 컴퓨터로 보기 좋게 정리한 악보를 사용하는데 곡을 쓴 후 1년 쯤 지난 작품을 연주할 때면 그 느낌이 살지 않을 때가 있어요. 그 때 초고를 보면 작곡했을 때의 생생한 기억이 떠오르죠. 손으로 그리는 악보가 갖는 의미가 있는 있습니다. 초고를 전시하면 좋겠지만 빠른 속도로 써내려가다 보니 괴발개발일 때가 많아요. 이번 전시를 위해 다시 악보를 그리면서 초고의 느낌을 얼마나 담을 수 있을까했는데 60% 정도는 되는 것 같아요.”

예전에는 A4크기의 종이에 악보를 그렸다. 올해부터는 작곡도 그림을 그리는 캔버스처럼 넓으면 자유로울 거라는 생각이 들어 스케치북에 그리기 시작했다.

“처음부터 오선지를 쓰지 않았어요. 악상이 떠오르면 바로 바로 적으려 늘 펜과 노트를 가방에 넣고 다녔죠. 한데 정작 악상이 떠오를 때 노트가 없는 경우가 많았어요. 그럴 땐 담배갑 등에 적기도 했죠. 선이 그려진 음악노트는 제 작업 스타일과 맞지 않았고, 직접 오선을 그어 사용하니 예뻐보였어요. 올해 작업을 많이 했어요. 앞에 바다가 보이는 아름다운 풍광에 동네도 조용하고, 가게도 멀고, 사람들도 잘 찾아오지 않으니 이곳에 들어가면 온전히 나 혼자만의 시간을 갖게 됩니다. 책 읽고, 시집 읽고, 멍 때리고 있다 곡 쓰고 그랬습니다.”

한씨는 이번에 악보를 그리면서 아주 예전에 만들고 부른 노래를 다시 살펴보게 됐다. 워낙 곡을 많이 써, 작곡해 두고 한번도 무대에 올려지지 않은 곡들도 많은데 잊혀진 곡들을 다시 돌아보게 된 소중한 시간이기도 했다. 한 씨는 예전처럼 거창하게 음반 작업을 하는 대신 기타, 건반, 퍼커션, 베이스 등 소규모 편성으로 녹음 작업을 진행하려 한다. ‘정제된’ 음원보다는 조금은 ‘날 것’의 음원으로 기록해두고 싶어서다.

한 씨는 전시 기간 중 수시로 즉석 공연을 펼치며 전시 마지막 날에는 작품 경매도 열릴 예정이다. 12월말부터 내년 1월까지는 미황사 자하루미술관에서 전시가 이어진다.

/김미은 기자 mekim@kwangju.co.kr