코로나 대출 수요 2금융권 몰렸다…여신 비중 광주 30%·전남 50%

한은 광주전남본부 ‘지역밀착형 금융’ 분석

개인사업자 대출 지난 3분기 30%대 증가

타 시·도 평균 ‘한 자릿수’ 증가율과 대조

“금리 상승·코로나 대출 만기 대비 부실관리해야”

개인사업자 대출 지난 3분기 30%대 증가

타 시·도 평균 ‘한 자릿수’ 증가율과 대조

“금리 상승·코로나 대출 만기 대비 부실관리해야”

지난해 3분기 광주·전남지역 예금은행 개인사업자 대출 증가율이 ‘한 자릿수’에 머물 때 2금융권 금융기관들의 증가율은 30%대에 달했다. 전남지역 한 상호금융 상담 창구 모습.<광주일보 자료사진> |

5대 시중은행의 문턱을 넘지 못한 광주·전남 지역민들의 2금융권 대출 비중과 증가 폭은 다른 광역시·도 보다 월등히 높은 것으로 나타났다.

지난해 예금은행 개인사업자 대출 증가율이 ‘한 자릿수’에 머물 때 2금융권 금융기관들의 증가율은 30%를 넘겼다.

이 같은 내용은 박지섭 한국은행 광주전남본부 과장이 10일 발표한 ‘광주·전남 지역밀착형 금융기관의 현황 및 시사점’에 담겼다.

박 과장은 농·축협 등 상호금융과 신용협동조합, 새마을금고, 상호저축은행 등 특정지역 주민(기업)들을 대상으로 금융서비스를 제공하는 ‘지역밀착형 금융기관’의 현황과 경영여건 등을 분석했다. 영업 규모가 크게 차이나는 지역은행은 분석 대상에서 빠졌다.

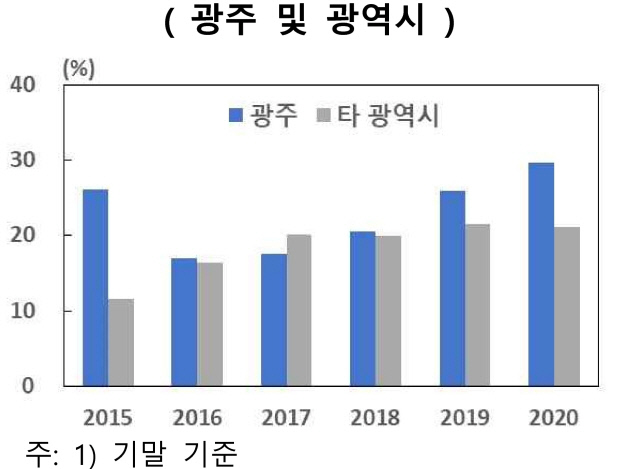

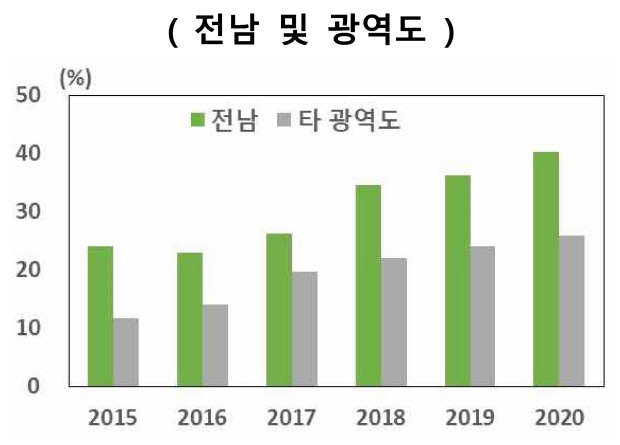

자료에 따르면 코로나19가 창궐한 지난 2020년 개인사업자 대출 가운데 지역밀착형 금융기관이 차지하는 비중은 최근 5년 내 최고를 기록했다.

2020년 지역밀착형 개인사업자 대출 비중은 광주 29.6%·전남 40.2%로, 전년보다 각각 3.7%포인트, 4.0%포인트 증가했다.

이는 다른 광역시 평균 비중 21.2%와 광역도 평균 25.9%를 크게 웃도는 수치다. 전년보다 광역시는 0.4%포인트 줄고, 광역도가 1.8%포인트 늘어난 것과도 큰 격차를 보였다.

최근 5년 동안(2016~2020년) 지역밀착형 개인사업자 대출 비중은 해마다 늘었다.

광주는 16.9%(2016년)→17.5%(2017년)→20.5%(2018년)→26.0%(2019년)→29.6%(2020년) 등으로 늘어났고, 전남은 22.9%(2016)→26.3%(2017)→34.6%(2018)→36.2%(2019)→40.2%(2020) 등으로 증가했다.

예금은행과 지역밀착형 기관 사이 개인사업자 대출 증감율 격차는 2020년 이후 크게 벌어졌다.

지난해 3분기 말 기준 전년과 비교한 광주 지역밀착형 개인사업자 대출 증가율은 30.7%였지만 예금은행은 전년보다 오히려 0.7% 줄었다.

전남 지역밀착형 개인사업자 대출도 33.8% 늘어날 동안 예금은행은 7.9% 증가하는 데 그쳤다.

개인사업자 뿐만 아니라 지역민들은 가계대출과 기업대출 등 자금수요에 대해 지역밀착형 금융기관에 상당 의존하고 있는 것으로 나타났다.

2020년 말 기준 지역밀착형 금융기관 여신(대출)은 광주 18조3000억원·전남 26조5000억원으로, 전년보다 각각 12.2%, 12.7% 증가했다.

이 같은 증가세는 코로나19가 국내 확산되기 이전인 2019년 증가율(광주 6.3%·전남 7.0%)의 2배 수준이다.

지역 여신에서 지역밀착형이 차지하는 비중은 광주 29.9%·전남 49.6%에 달한다. 광역시 평균 23.2%와 광역도 평균 31.8%을 훌쩍 웃도는 수치다.

지역 전체 가계대출과 기업대출 가운데 지역밀착형이 차지하는 비중도 다른 지역보다 높다.

2020년 말 기준 역내 가계대출 중 지역밀착형 비중은 광주 33.8%와 전남 59.4%로, 타 광역시(24.6%)와 광역도 평균(37.0%)를 웃돌았다.

같은 기간 기업대출 비중도 광주 21.9%·전남 34.9%로, 평균(광역시 19.1%·광역도 24.0%)보다 높았다.

가계대출을 들여다보면 광주·전남은 다른 지역과 비교해 주택담보대출 비중이 낮고 신용대출 비중은 높았다.

광주·전남 주택가격이 상대적으로 낮고 농림어업 종사자 비중이 높아 주택담보대출은 비중은 적고 신용대출 비중은 높은 것으로 풀이된다.

지역밀착형 가계대출 중 주택담보대출이 차지하는 비중은 광주 36.6%·전남 19.7%인 반면, 광역시 평균(39.1%)과 광역도 평균(27.8%)은 이보다 높았다.

지역 신용대출 비중은 광주 19.1%·전남 21.1%로, 다른 지역 평균(광역시 11.3%·광역도 13.6%)을 넘었다.

박 과장은 “인구 10만명당 지역밀착형 점포 수는 광주 7.9곳, 전남 15.6곳으로 광주는 광역시 중 가장 많고 전남은 제주(15.9곳) 다음으로 많다. 지역 여수신에서 차지하는 비중도 높아 지역 금융에서 큰 역할을 수행하고 있다”며 “앞으로 금리 상승과 가계대출 관리 강화, 코로나19 금융지원 3월 종료 등으로 인해 채무상환능력이 떨어질 가능성이 있기에 취약차주를 중심으로 신용위험 관리를 강화하고 부실 증가에 대비한 대손충당금 추가 적립 등 선제적 조치가 필요하다”고 말했다.

/백희준 기자 bhj@kwangju.co.kr

지난해 예금은행 개인사업자 대출 증가율이 ‘한 자릿수’에 머물 때 2금융권 금융기관들의 증가율은 30%를 넘겼다.

이 같은 내용은 박지섭 한국은행 광주전남본부 과장이 10일 발표한 ‘광주·전남 지역밀착형 금융기관의 현황 및 시사점’에 담겼다.

■개인사업자 대출비중 비교<자료:한은 광주전남본부> |

■개인사업자 대출비중 비교<자료:한은 광주전남본부> |

2020년 지역밀착형 개인사업자 대출 비중은 광주 29.6%·전남 40.2%로, 전년보다 각각 3.7%포인트, 4.0%포인트 증가했다.

최근 5년 동안(2016~2020년) 지역밀착형 개인사업자 대출 비중은 해마다 늘었다.

광주는 16.9%(2016년)→17.5%(2017년)→20.5%(2018년)→26.0%(2019년)→29.6%(2020년) 등으로 늘어났고, 전남은 22.9%(2016)→26.3%(2017)→34.6%(2018)→36.2%(2019)→40.2%(2020) 등으로 증가했다.

예금은행과 지역밀착형 기관 사이 개인사업자 대출 증감율 격차는 2020년 이후 크게 벌어졌다.

지난해 3분기 말 기준 전년과 비교한 광주 지역밀착형 개인사업자 대출 증가율은 30.7%였지만 예금은행은 전년보다 오히려 0.7% 줄었다.

전남 지역밀착형 개인사업자 대출도 33.8% 늘어날 동안 예금은행은 7.9% 증가하는 데 그쳤다.

개인사업자 뿐만 아니라 지역민들은 가계대출과 기업대출 등 자금수요에 대해 지역밀착형 금융기관에 상당 의존하고 있는 것으로 나타났다.

2020년 말 기준 지역밀착형 금융기관 여신(대출)은 광주 18조3000억원·전남 26조5000억원으로, 전년보다 각각 12.2%, 12.7% 증가했다.

이 같은 증가세는 코로나19가 국내 확산되기 이전인 2019년 증가율(광주 6.3%·전남 7.0%)의 2배 수준이다.

지역 여신에서 지역밀착형이 차지하는 비중은 광주 29.9%·전남 49.6%에 달한다. 광역시 평균 23.2%와 광역도 평균 31.8%을 훌쩍 웃도는 수치다.

지역 전체 가계대출과 기업대출 가운데 지역밀착형이 차지하는 비중도 다른 지역보다 높다.

2020년 말 기준 역내 가계대출 중 지역밀착형 비중은 광주 33.8%와 전남 59.4%로, 타 광역시(24.6%)와 광역도 평균(37.0%)를 웃돌았다.

같은 기간 기업대출 비중도 광주 21.9%·전남 34.9%로, 평균(광역시 19.1%·광역도 24.0%)보다 높았다.

가계대출을 들여다보면 광주·전남은 다른 지역과 비교해 주택담보대출 비중이 낮고 신용대출 비중은 높았다.

광주·전남 주택가격이 상대적으로 낮고 농림어업 종사자 비중이 높아 주택담보대출은 비중은 적고 신용대출 비중은 높은 것으로 풀이된다.

지역밀착형 가계대출 중 주택담보대출이 차지하는 비중은 광주 36.6%·전남 19.7%인 반면, 광역시 평균(39.1%)과 광역도 평균(27.8%)은 이보다 높았다.

지역 신용대출 비중은 광주 19.1%·전남 21.1%로, 다른 지역 평균(광역시 11.3%·광역도 13.6%)을 넘었다.

박 과장은 “인구 10만명당 지역밀착형 점포 수는 광주 7.9곳, 전남 15.6곳으로 광주는 광역시 중 가장 많고 전남은 제주(15.9곳) 다음으로 많다. 지역 여수신에서 차지하는 비중도 높아 지역 금융에서 큰 역할을 수행하고 있다”며 “앞으로 금리 상승과 가계대출 관리 강화, 코로나19 금융지원 3월 종료 등으로 인해 채무상환능력이 떨어질 가능성이 있기에 취약차주를 중심으로 신용위험 관리를 강화하고 부실 증가에 대비한 대손충당금 추가 적립 등 선제적 조치가 필요하다”고 말했다.

/백희준 기자 bhj@kwangju.co.kr