“광주에 진 빚 갚으려면 당당 멀었습니다”

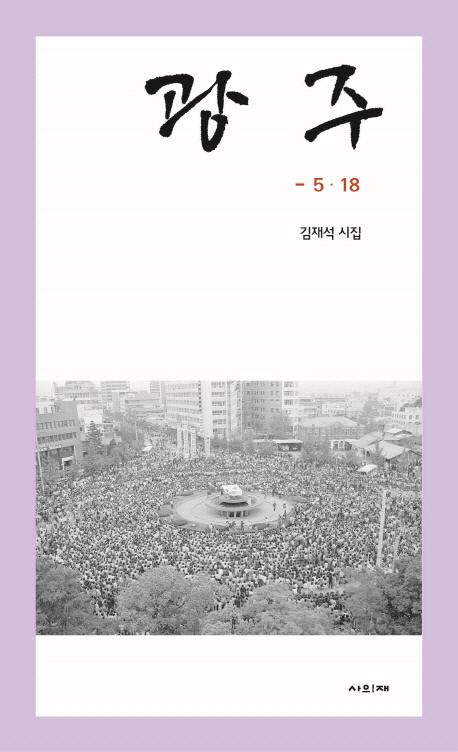

김재석 시인 ‘광주 - 5·18’ 펴내

‘광주’ ‘인문대 담장 뒤 하숙집’ 등

당시 정황·참상 70여 편에 담아

하숙집 피신 온 박관현 모습 생생

‘광주’ ‘인문대 담장 뒤 하숙집’ 등

당시 정황·참상 70여 편에 담아

하숙집 피신 온 박관현 모습 생생

|

김재석 시인은 5·18 당시 전남대 인문대 담장 뒤 마을에서 하숙을 했다. 40년이 지난 세월이지만 시인은 5월 18일 새벽 상황을 정확히 기억하고 있다.

이번에 시인이 80년 광주를 소재로 한 시집 ‘광주-5·18’을 펴냈다. 70여 편의 시는 당시 복학생 신분이었던 시인이 광주에 빚진 마음을 담아 풀어낸 작품들이다.

“5·18이란 무거운 주제를 가볍게 다루지 않았나 싶어요. 감히 5·18에 대하여 쓸 생각을 하다니… 광주에 진 빚을 갚으려면 당당 멀었습니다.”

시인은 작품집을 건네며 연신 자신을 낮췄다. 특유의 전라도 방언의 억양이 “나는 태생적으로 남도 사람입니다”라고 말하는 듯 했다. 지금까지 시인은 남도를 배경으로 ‘목포’, ‘그리운 백련사’, ‘조금새끼’ 등 의미있는 창작집을 발간했다.

“동족상잔의 비극이 없었으면 하는 바람에서 이번 시집을 내게 됐어요. 2017년 트럼프와 김정은이 말폭탄을 주고받는 모습을 보면서 광주 5·18이 떠올랐습니다. ”

이번 시집에는 ‘광주’, ‘인문대 담장 뒤 하숙집’, ‘망월동에서’, ‘김남주’, ‘사직공원은 5월이 무거운 짐이다’ 등 당시 정황과 참상을 환기하는 작품들이 다수 수록돼 있다. 시인은 80년 5월 18일 상황을 정확히 기억하고 있었다. 계엄군이 인근에 진을 치고 있어서 자유롭게 이동할 수 없던 즈음이었다.

“그날 새벽에 전대학생회장이었던 박관현(법대생)과 섭외부장 이청조(영문과생) 두 사람이 제가 하숙하고 있던 집으로 피신왔습니다. 인문대 뒤 용봉동에 있는 하숙집이었죠. 다닥다닥 붙은 6개 방 가운데 맨 왼쪽 방이 법대생의 방, 오른쪽 끝방이 제 방이었어요. 아마 철야농성을 하다가 공수부대원들이 교내로 들어오자 하숙집으로 피신한 것 같아요. 박관현은 하숙집 법대생 방에서, 이청조는 제 방에서 아침까지 머물렀습니다.”

18일 아침, 이상하게도 법대생이 보이지 않았다. 나중에(2학기 때) 알게 됐지만 당시 법대생은 박관현의 부탁을 받고 학교의 상황을 보러 간 거였어요. 공수부대원에게 붙잡혔다고 하는데 “말을 잘 해서 빠져나왔다”고 그러더라구요.”

아무튼 시인은 평소대로 18일 아침 학교(전남대)에 갔다. 중앙도서관에 갔는데 학생들의 모습을 볼 수 없었다. 대신 학생회관 쪽에서 공수부대원이 불러서 아무 생각 없이 갔다는 것이다. 그곳에는 당시 학생처장이었던 김태진 교수와 공수부대 대위가 이야기를 나누고 있었다.

“김태진 교수의 표정이 너무 어두워 보였어요. 학생들을 걱정하는 눈빛이 지금도 생생합니다. ‘저는 복학생인데 도서관에 공부하러 왔다’ 하니까 공수부대원이 주민등록증을 확인하고는 보내 주더라구요.”

그는 하숙집으로 돌아와, 이 상황을 박관현과 이청조에게 말했다. 그리고 얼마 후 두 사람은 사라졌다. 박관현은 그 길로 하숙집을 나와 농대 뒤편을 거쳐 윤상원의 집으로 갔던 모양이다.

“역사의 산증인이 따로 없다// 인문대 담장 뒤 하숙집들이/ 다 역사의 산증인이다// 인문대 담장 뒤 창 들고 시위하던/ 탱자나무들이/ 다 역사의 산증인이다// 탱자나무에 피신하여/ 포럼을 즐기던/ 참새들이/ 다 역사의 산증인이다”(‘인문대 담장 뒤 하숙집-서시’ 중에서)

위 시는 당시 느꼈던 심상을 담담하게 묘사한 작품이다. 시인은 이번 작품집은 “당시 평범한 학생으로 겁에 질려 지냈던 이의 빚진 마음을 담아낸 것”이라며 “비판 받을 일만 남은 것 아닌지 모르겠다”고 부연했다.

“우리가 한 생을 살면서 겪지 말아야 할 큰 사건을 몇 번이나 겪을까요? 달리 말하면 이런 세상은 처음 살아봤다고 할 수 있습니다.”

시인은 5·18은 부마민주항쟁을 통해 선수학습을 한 신군부에 의해 광주시민들이 희생을 당한 것이라고 규정했다. 그 희생이 한국 민주화의 밑거름이 됐음은 명약관화하다.

그는 이번 작품을 펴내기 위해 다양한 책을 탐독했다. 그 가운데 ‘죽음을 넘어, 시대의 어둠을 넘어’, ‘스물두 살 박기순’, ‘녹두서점의 오월’ 등에서 적잖은 도움을 얻었다. 시인은 미완의 5·18 진상에 대해서도 나름의 관점을 견지했다.‘신군부에 대한 광주시민의 불복종’은 세계가 인정하는 민주주의의 역사라고 강조했다.

“벌써 40년이라는 긴 시간이 흘렀습니다. 저를 비롯해 많은 이들은 광주에 진 빚이 많아요. 그러나 피해자들의 한은 40년이 아니라, 죽을 때까지도 풀리지 않을 겁니다. 더 늦기 전에 그날의 진상이 낱낱이 밝혀지길 기원합니다.”

한편 강진 출신 김재석 시인은 이번 시집과 아울러 동족상잔의 비극을 다룬 시집도 펴냈다. 제주 4·3, 여순항쟁, 부마민주화운동 등을 소재로 다룬 작품집은 그러한 연장선이다.

/박성천 기자 skypark@kwangju.co.kr

이번에 시인이 80년 광주를 소재로 한 시집 ‘광주-5·18’을 펴냈다. 70여 편의 시는 당시 복학생 신분이었던 시인이 광주에 빚진 마음을 담아 풀어낸 작품들이다.

김재석 시인 |

“동족상잔의 비극이 없었으면 하는 바람에서 이번 시집을 내게 됐어요. 2017년 트럼프와 김정은이 말폭탄을 주고받는 모습을 보면서 광주 5·18이 떠올랐습니다. ”

“그날 새벽에 전대학생회장이었던 박관현(법대생)과 섭외부장 이청조(영문과생) 두 사람이 제가 하숙하고 있던 집으로 피신왔습니다. 인문대 뒤 용봉동에 있는 하숙집이었죠. 다닥다닥 붙은 6개 방 가운데 맨 왼쪽 방이 법대생의 방, 오른쪽 끝방이 제 방이었어요. 아마 철야농성을 하다가 공수부대원들이 교내로 들어오자 하숙집으로 피신한 것 같아요. 박관현은 하숙집 법대생 방에서, 이청조는 제 방에서 아침까지 머물렀습니다.”

18일 아침, 이상하게도 법대생이 보이지 않았다. 나중에(2학기 때) 알게 됐지만 당시 법대생은 박관현의 부탁을 받고 학교의 상황을 보러 간 거였어요. 공수부대원에게 붙잡혔다고 하는데 “말을 잘 해서 빠져나왔다”고 그러더라구요.”

아무튼 시인은 평소대로 18일 아침 학교(전남대)에 갔다. 중앙도서관에 갔는데 학생들의 모습을 볼 수 없었다. 대신 학생회관 쪽에서 공수부대원이 불러서 아무 생각 없이 갔다는 것이다. 그곳에는 당시 학생처장이었던 김태진 교수와 공수부대 대위가 이야기를 나누고 있었다.

“김태진 교수의 표정이 너무 어두워 보였어요. 학생들을 걱정하는 눈빛이 지금도 생생합니다. ‘저는 복학생인데 도서관에 공부하러 왔다’ 하니까 공수부대원이 주민등록증을 확인하고는 보내 주더라구요.”

그는 하숙집으로 돌아와, 이 상황을 박관현과 이청조에게 말했다. 그리고 얼마 후 두 사람은 사라졌다. 박관현은 그 길로 하숙집을 나와 농대 뒤편을 거쳐 윤상원의 집으로 갔던 모양이다.

“역사의 산증인이 따로 없다// 인문대 담장 뒤 하숙집들이/ 다 역사의 산증인이다// 인문대 담장 뒤 창 들고 시위하던/ 탱자나무들이/ 다 역사의 산증인이다// 탱자나무에 피신하여/ 포럼을 즐기던/ 참새들이/ 다 역사의 산증인이다”(‘인문대 담장 뒤 하숙집-서시’ 중에서)

위 시는 당시 느꼈던 심상을 담담하게 묘사한 작품이다. 시인은 이번 작품집은 “당시 평범한 학생으로 겁에 질려 지냈던 이의 빚진 마음을 담아낸 것”이라며 “비판 받을 일만 남은 것 아닌지 모르겠다”고 부연했다.

“우리가 한 생을 살면서 겪지 말아야 할 큰 사건을 몇 번이나 겪을까요? 달리 말하면 이런 세상은 처음 살아봤다고 할 수 있습니다.”

시인은 5·18은 부마민주항쟁을 통해 선수학습을 한 신군부에 의해 광주시민들이 희생을 당한 것이라고 규정했다. 그 희생이 한국 민주화의 밑거름이 됐음은 명약관화하다.

그는 이번 작품을 펴내기 위해 다양한 책을 탐독했다. 그 가운데 ‘죽음을 넘어, 시대의 어둠을 넘어’, ‘스물두 살 박기순’, ‘녹두서점의 오월’ 등에서 적잖은 도움을 얻었다. 시인은 미완의 5·18 진상에 대해서도 나름의 관점을 견지했다.‘신군부에 대한 광주시민의 불복종’은 세계가 인정하는 민주주의의 역사라고 강조했다.

“벌써 40년이라는 긴 시간이 흘렀습니다. 저를 비롯해 많은 이들은 광주에 진 빚이 많아요. 그러나 피해자들의 한은 40년이 아니라, 죽을 때까지도 풀리지 않을 겁니다. 더 늦기 전에 그날의 진상이 낱낱이 밝혀지길 기원합니다.”

한편 강진 출신 김재석 시인은 이번 시집과 아울러 동족상잔의 비극을 다룬 시집도 펴냈다. 제주 4·3, 여순항쟁, 부마민주화운동 등을 소재로 다룬 작품집은 그러한 연장선이다.

/박성천 기자 skypark@kwangju.co.kr