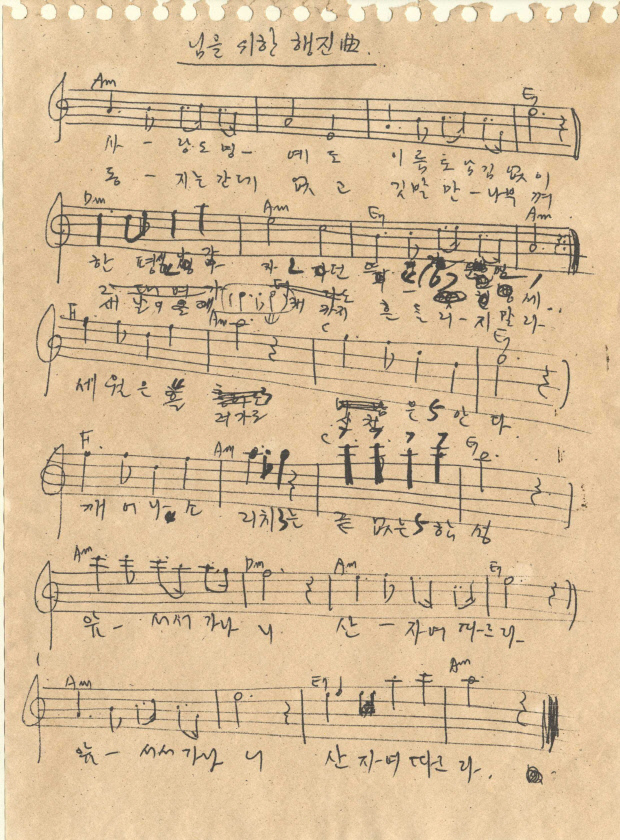

[그시대 그노래 다시부르는 '임을 위한 행진곡']<3> 제창 금지된 노래

이명박·박근혜 정부 ‘불온 노래’ 재갈 … 목청껏 부르지 못했다

|

지난 2017년 5월 18일 국립 5·18민주묘지. 오월 광주의 노래이자 민주주의를 열망하는 이들의 노래인 ‘임을 위한 행진곡’이 마침내 제창됐다. ‘마침내’라는 표현에는 그만큼 간절한 염원이 깃들어 있었다는 의미다. 9년만에 다시 함께 부른 ‘임을 위한 행진곡’은 결국 진리와 정의는 메아리치게 된다는 역사의 울림을 일깨웠다. 이명박 정부와 박근혜 정부는 ‘임을 위한 행진곡’ 제창을 금지했다. 그들은 오월 광주의 노래를 불온시했다. 민중의 항쟁으로 만들어낸 민주화를 그들은 인정하고 싶지 않았던 것이다. 제창 금지는 사실상의 ‘재갈’이나 다름없었다. 광주의 오월에 담긴 정신과 의미를 폄훼하는 가장 손쉬운 방법은 제창을 금지하는 것이었다.

사람들은 특정 날을 잊지 않고 기념하기 위해 노래를 부른다. 뿐만 아니라 기쁘거나 슬플 때도 노래를 부른다. 함께 손을 맞잡고 노래를 부를 때, 어깨를 걸고 한목소리로 노래를 부를 때, 모두가 하나가 되는 감동을 맛본다. 광주 사람들에게 ‘임을 위한 행진곡’은 그런 노래다. 비단 광주만이 아니다. ‘광주’라는 의미로 확대되는 인권과 민주, 정의를 사랑하는 이들에게 ‘임을 위한 행진곡’은 손을 맞잡고 목청껏 부르는 뜨거운 노래인 것이다.

그러나 언급했다시피 한동안 정부 기념식에서 이 노래는 제창이 금지됐다. 제창은 참석자들이 모두 함께 부르는 노래 형식을 말한다. 물론 정부가 공식적으로 5·18 기념식을 주관한 2003년부터 이명박 정부 첫해인 2008년까지는 크게 문제가 되지 않았다. 그러나 2009년부터 ‘임을 위한 행진곡’은 제창되지 못했고 2010년에는 기념식 공식 식순에서도 빠졌다.

이 과정에서 웃지 못할 해프닝이 벌어졌다. 해프닝이라고 하기에는 한마디로 어처구니 없는 상황이 지난 2010년 30주년 기념식에서 벌어졌다. 당시 난데없이 ‘방아타령’이 공연 순서에 들어가 있었다. ‘민주주의를 위해 산화한 영령들에 대한 모독’이라는 비난이 들끓었고 보훈처는 마지못해 ‘방아타령’을 식순에서 뺐다. 그해 5·18 기념식에서 ‘임을 위한 행진곡’은 악단의 연주로 대체돼는 곡절을 겪어야 했다.

그러다 2011부터 2014년까지는 합창단만 부르는 형식으로 진행됐다. 2013년에는 당시 야당 의원들과 5·18 단체 회원들이 일어나 노래를 불러 ‘제창’ 형식을 갖췄다. 그러나 2014년에는 5·18단체들이 불참하면서 모두가 함께 부르는 ‘제창 모습’은 자취를 감췄다. 2015년에 노래 제창과 기념곡 지정을 박근혜 대통령에게 요청했지만 이마저 무산됐다. 결국 임을 위한 행진곡은 2017년 문재인 정부가 출범한 뒤에야 비로소 제창이 가능해졌다.

이처럼 ‘임을 위한 행진곡’은 이명박 출범 이듬해인 2009년부터 ‘시대와 맞지 않다’는 시대착오적인 인식에 따라 수난을 당했다. 이때부터 노래 제창이 공식 행사가 아닌 식전 행사로 처음 분리됐다.

당시 보훈처는 임을 위한 행진곡의 5·18기념곡 지정과 관련, 부정적 여론 수렴으로 일관하는 등 기존 입장만 되풀이했다. 의견 수렴 결과를 9개로 정리한 보훈처는 임을 위한 행진곡이 지난 33년 동안 추모행사 등에서 울려 퍼진 상징적 노래라는 의견 외에는 나머지는 모두 부정적인 의견만 수렴했던 것으로 드러났다.

보훈처가 밝힌 당시 부정적 의견으로는 다음과 같다. 특정 단체가 애국가 대신 부른 노래, 엄숙해야 할 정부 기념식에서 주먹을 쥐고 흔들며 부르는 노래, 북한이 만든 영화 ‘님을 위한 교향시’의 배경 음악, 북한의 통일노래 100곡집에 수록된 노래, 작사자 등의 행적과 관련해 논란이 있는 노래, 가사에 나오는 ‘임’과 ‘새날’에 논란이 있는 노래, 국가유공자 단체의 반대, 지정될 경우 다른 국론분열 현상 발생 등이었다.

보훈처의 이 같은 주장은 이전부터 시작됐다. 이명박 정부는 지난 2009년 10월 공무원 노조 행사 때 민중의례를 금지하고 이를 어길 경우 관련자를 징계위원회에 회부한다는 공무원의 민중 가요 의례금지 조치를 내렸다. ‘임을 위한 행진곡’ 제창 금지령을 내린 셈이다.

일반적으로 민중의례는 노조나 시민, 사회단체 등이 국민의례 대신 행하는 의식이다. 집회나 모임에서 ‘애국가’ 대신 ‘임을 위한 행진곡’을 부르고 ‘순국 선열 및 호국영령에 대한 묵념’ 대신 ‘민주열사에 대한 묵념’으로 대체하는 것을 말한다.

5월 관련 단체 등은 정부의 시도가 표현의 자유 침해라고 불만을 털어놓았고 당시 여당 지도부에서조차 비판의 목소리를 냈었다. 하지만 이명박 정부는 5월 관련 단체는 물론 시민, 사회단체 등의 요구를 사실상 외면했다.

특히 당시 박승춘 보훈처장은 2013년 6월20일 국회 법제사법위원회에서 “특정 세력이 이 노래를 애국가 대신 부르기 때문에 기념곡으로 지정할 수 없다”고 말했다. 그해 6월에 여·야가 합의해 ‘임을 위한 행진곡 5·18 공식 기념곡 지적 촉구 결의안’까지 통과시켰지만 박 처장은 민의를 외면했다.

이렇듯 ‘임을 위한 행진곡’이 제창되지 못한 데에는 박승춘 전 보훈처장의 책임이 적잖다. 박 처장은 안팎의 반발에도 아랑곳하지 않고 기념곡 지정 불가 방침을 고수했다. 2011년 2월 이명박 정부에서 국가보훈처장에 임명된 박 처장은 2013년 3월 박근혜 정부에서도 연임에 성공한다. 장·차관급 기관장으로는 유일한데, 지난 2007년 대선 당시 박근혜 캠프에서 활동한 이력과 무관치 않다는 뒷말이 따랐다. 그는 육사 27기 출신의 3성장군을 지냈다. 그러나 전역 직후인 2005년 한나라당에 입당하면서 정치판에 뛰어들었다.

그리고 지난 2016년 11월~12월. 곳곳에서 촛불을 들고 정권 탄핵을 외치던 때, ‘임을 위한 행진곡’은 다시 뜨거운 불길처럼 타올랐다.

싱어송라이터인 박종화 시인은 ‘서예와 함께하는 임을 위한 행진곡’에서 이렇게 말한다.

“노래는 부르면 된다. 모두가 목청껏 부르는 것이다. 부르지 않는 자들이 외려 부끄러울 수 있도록 목청껏 부르고 또 부르자. 남녀노소 가릴 것 없이 모두가 부르는 제창의 그날까지 악착같이 노래하자. 노래 한 곡을 빼앗기면 모든 것을 빼앗긴다는 절박함을 가슴에 품고 전국을 휘돌며 부르자. 그렇게 부르면 된다.”

/박성천 기자 skypark@kwangju.co.kr

※ 이 기사는 지역신문발전기금 지원을 받았습니다.

이 과정에서 웃지 못할 해프닝이 벌어졌다. 해프닝이라고 하기에는 한마디로 어처구니 없는 상황이 지난 2010년 30주년 기념식에서 벌어졌다. 당시 난데없이 ‘방아타령’이 공연 순서에 들어가 있었다. ‘민주주의를 위해 산화한 영령들에 대한 모독’이라는 비난이 들끓었고 보훈처는 마지못해 ‘방아타령’을 식순에서 뺐다. 그해 5·18 기념식에서 ‘임을 위한 행진곡’은 악단의 연주로 대체돼는 곡절을 겪어야 했다.

그러다 2011부터 2014년까지는 합창단만 부르는 형식으로 진행됐다. 2013년에는 당시 야당 의원들과 5·18 단체 회원들이 일어나 노래를 불러 ‘제창’ 형식을 갖췄다. 그러나 2014년에는 5·18단체들이 불참하면서 모두가 함께 부르는 ‘제창 모습’은 자취를 감췄다. 2015년에 노래 제창과 기념곡 지정을 박근혜 대통령에게 요청했지만 이마저 무산됐다. 결국 임을 위한 행진곡은 2017년 문재인 정부가 출범한 뒤에야 비로소 제창이 가능해졌다.

이처럼 ‘임을 위한 행진곡’은 이명박 출범 이듬해인 2009년부터 ‘시대와 맞지 않다’는 시대착오적인 인식에 따라 수난을 당했다. 이때부터 노래 제창이 공식 행사가 아닌 식전 행사로 처음 분리됐다.

당시 보훈처는 임을 위한 행진곡의 5·18기념곡 지정과 관련, 부정적 여론 수렴으로 일관하는 등 기존 입장만 되풀이했다. 의견 수렴 결과를 9개로 정리한 보훈처는 임을 위한 행진곡이 지난 33년 동안 추모행사 등에서 울려 퍼진 상징적 노래라는 의견 외에는 나머지는 모두 부정적인 의견만 수렴했던 것으로 드러났다.

보훈처가 밝힌 당시 부정적 의견으로는 다음과 같다. 특정 단체가 애국가 대신 부른 노래, 엄숙해야 할 정부 기념식에서 주먹을 쥐고 흔들며 부르는 노래, 북한이 만든 영화 ‘님을 위한 교향시’의 배경 음악, 북한의 통일노래 100곡집에 수록된 노래, 작사자 등의 행적과 관련해 논란이 있는 노래, 가사에 나오는 ‘임’과 ‘새날’에 논란이 있는 노래, 국가유공자 단체의 반대, 지정될 경우 다른 국론분열 현상 발생 등이었다.

보훈처의 이 같은 주장은 이전부터 시작됐다. 이명박 정부는 지난 2009년 10월 공무원 노조 행사 때 민중의례를 금지하고 이를 어길 경우 관련자를 징계위원회에 회부한다는 공무원의 민중 가요 의례금지 조치를 내렸다. ‘임을 위한 행진곡’ 제창 금지령을 내린 셈이다.

일반적으로 민중의례는 노조나 시민, 사회단체 등이 국민의례 대신 행하는 의식이다. 집회나 모임에서 ‘애국가’ 대신 ‘임을 위한 행진곡’을 부르고 ‘순국 선열 및 호국영령에 대한 묵념’ 대신 ‘민주열사에 대한 묵념’으로 대체하는 것을 말한다.

5월 관련 단체 등은 정부의 시도가 표현의 자유 침해라고 불만을 털어놓았고 당시 여당 지도부에서조차 비판의 목소리를 냈었다. 하지만 이명박 정부는 5월 관련 단체는 물론 시민, 사회단체 등의 요구를 사실상 외면했다.

특히 당시 박승춘 보훈처장은 2013년 6월20일 국회 법제사법위원회에서 “특정 세력이 이 노래를 애국가 대신 부르기 때문에 기념곡으로 지정할 수 없다”고 말했다. 그해 6월에 여·야가 합의해 ‘임을 위한 행진곡 5·18 공식 기념곡 지적 촉구 결의안’까지 통과시켰지만 박 처장은 민의를 외면했다.

이렇듯 ‘임을 위한 행진곡’이 제창되지 못한 데에는 박승춘 전 보훈처장의 책임이 적잖다. 박 처장은 안팎의 반발에도 아랑곳하지 않고 기념곡 지정 불가 방침을 고수했다. 2011년 2월 이명박 정부에서 국가보훈처장에 임명된 박 처장은 2013년 3월 박근혜 정부에서도 연임에 성공한다. 장·차관급 기관장으로는 유일한데, 지난 2007년 대선 당시 박근혜 캠프에서 활동한 이력과 무관치 않다는 뒷말이 따랐다. 그는 육사 27기 출신의 3성장군을 지냈다. 그러나 전역 직후인 2005년 한나라당에 입당하면서 정치판에 뛰어들었다.

그리고 지난 2016년 11월~12월. 곳곳에서 촛불을 들고 정권 탄핵을 외치던 때, ‘임을 위한 행진곡’은 다시 뜨거운 불길처럼 타올랐다.

싱어송라이터인 박종화 시인은 ‘서예와 함께하는 임을 위한 행진곡’에서 이렇게 말한다.

“노래는 부르면 된다. 모두가 목청껏 부르는 것이다. 부르지 않는 자들이 외려 부끄러울 수 있도록 목청껏 부르고 또 부르자. 남녀노소 가릴 것 없이 모두가 부르는 제창의 그날까지 악착같이 노래하자. 노래 한 곡을 빼앗기면 모든 것을 빼앗긴다는 절박함을 가슴에 품고 전국을 휘돌며 부르자. 그렇게 부르면 된다.”

/박성천 기자 skypark@kwangju.co.kr

※ 이 기사는 지역신문발전기금 지원을 받았습니다.