정론직필 73년 외길…격동의 시대 호남 역사 산증인

1952년 2월 11일 ‘창간호’ 발행

10년 후 ‘금남로 시대’ 열며

지역민 목소리·시대의 진실 기록

호남예술제 70년·예향41주년

문화 불모지에 예술 터전 마련

포털·유튜브 등 미디어 환경 급변

뉴미디어 핵심 언론기관 성장

10년 후 ‘금남로 시대’ 열며

지역민 목소리·시대의 진실 기록

호남예술제 70년·예향41주년

문화 불모지에 예술 터전 마련

포털·유튜브 등 미디어 환경 급변

뉴미디어 핵심 언론기관 성장

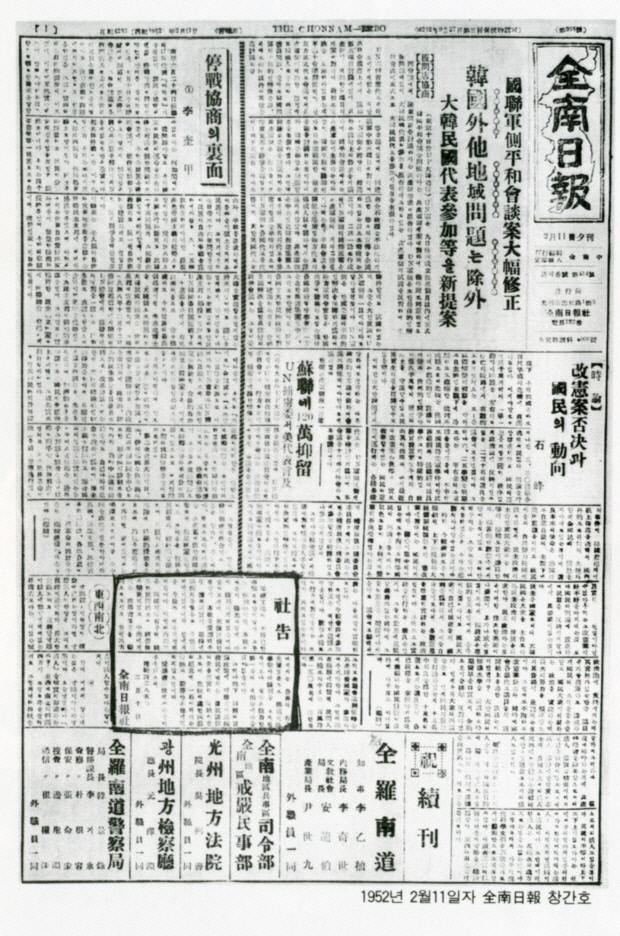

1952년 2월 11일 광주일보(옛 전남일보) 창간호 발행 |

불편부당(不偏不黨)과 정론직필(正論直筆)의 정신을 기치 삼아 지역민과 함께 걸어온 광주일보가 창간 73주년을 맞았다. 민주의 횃불이자 지역사의 창인 광주일보는 호남의 역사 그 자체다.

1952년 2월 11일 창간한 광주일보의 전신 옛 전남일보는 6·25전쟁과 5·18민주화운동 등 대한민국 현대사의 주요 분기점을 빠짐없이 포착하며 시대의 기록자 역할을 자임해 왔다. 바른 글을 쓰겠다는 전통은 오늘날까지 이어져 12·3 계엄 사태, 윤석열 대통령 파면 결정 등 현안에 대해서도 신속하게 호외를 발행, 시대와 지역을 꿰뚫는 보도로 지역민의 주목을 받았다.

광주일보는 언제나 역사의 전면에 서서 독자와 함께 불의를 직시했으며, 과거와 현재를 아우르며 동시대의 진실을 핍진하게 기록해왔다. 2015년 5월 28일 지령 2만 호를 돌파하는 데 이어 현재 지령 2만2477호를 넘기면서 호남지역 최초이자 최고(最古)의 기록을 써내려가는 중이다.

◇100년 언론을 향해…73년의 발자취

광주일보 전신인 옛 전남일보는 1952년 2월 11일 창간호를 시작으로 4월 20일 법원 등기를 마치고 타블로이드판 2면을 창간호로 발행했다. 창간호 지면에는 당시 급박했던 정세를 반영한 휴전회담 관련 톱기사가 실렸으며 ‘동서남북’, ‘쌍나팔’ 등 고정 코너를 배치해 오랜 기간 독자들의 사랑을 받았다.

이후 양질의 기사를 수록하기 위해 면수를 확장했고, 1956년 11월 25일에는 지역별 별도 편집판을 도입하며 지역 밀착형 보도의 초석을 다졌다. 1958년 5월부터는 지방지 최초로 매일 4개 면을 발행했으며 1959년 1월부터 정기 휴간제를 폐지하고 연중 무휴 발행 체제로 전환, 지역 소식을 심층적으로 전했다.

혼란스러웠던 시국 속에서도 사세는 끊임 없이 확장됐다.

금남로 1가 1번지로 사옥을 이전한 1962년 12월부터 광주일보는 본격 ‘금남로 시대’를 열었다. 이듬해에는 취재 전용 비행기 ‘무등산호(L16)’를 도입했고, 1965년에는 일본 동경지사를 설치해 해외로 영향력을 넓혔다.

1969년에는 지방지 최초로 컬러신문을 발행했고, 1971년에는 전일방송을 개국해 야구중계, 공개방송 등으로 지역민의 문화 수요를 충족시켰다. 이외에도 오사카 지사 설립, 재일동포 돕기 운동 등 국제 연대에도 힘을 쏟는 등 지역언론의 한계를 넘어서는 모습을 보여줬다.

광주일보는 호남의 민심을 대변하는 대변자 역할도 톡톡히 해왔다. 1966년 3월, 정부 추경안에 대한 호남 차별 논란을 집중 보도하며 광주·전남 민심을 담았고, 같은 해 월남전에 3개월간 특파원을 파견해 전란 속에 묻혔던 전남 출신 장병들의 활약상을 심층 보도했다.

뿐만 아니라 광주일보는 일찍이 올해 70주년을 맞은 ‘호남예술제’를 개최해 문화 불모지였던 지역에서 예술 동량들이 성장할 터전을 마련했다. 또한 자매지인 월간 ‘예향’을 창간하는 등 문화창달의 기수로 앞장섰다. 특히 1960년 시, 소설, 희곡, 시조 분야에서 첫 신춘문예 공모를 열어 지역 출신의 작가들이 등단할 수 있는 기회를 제공했다.

◇격동의 시대, 역사를 증언하다

광주일보는 시대의 격랑 속에서도 광주·전남 지역민들의 목소리에 귀기울이고 5·18민주화운동 진상규명, 헌법 정신 수록 등 올곧은 역사를 바로세우는 데 힘을 보탰다.

6·25 전쟁 당시 최전선에서 중상을 입은 참전용사 이모 씨의 사연을 다룬 1957년 보도는 지역사회의 따뜻한 관심을 이끌어낸 대표적인 사례다. 또한, 사회복지제도의 필요성을 강조한 ‘나는 이렇게 산다’, ‘여기 이 사람들을’ 시리즈는 사회적 약자에 대한 언론의 역할을 조명한 기획보도였다.

격동의 시대였던 1960년대에는 3·15 부정선거와 4·19 혁명, 5·16 쿠데타 등 소식을 빠르게 보도했으며 시리즈와 후속기사로 언론 본연의 사명을 다했다.

1973년 9월 1일부터 1975년 8월 15일까지 2년간 553회에 걸친 연재물 ‘광복 30년’, 1975년부터 2년여간 439회에 달하는 역사기획물 ‘의병열전’ 등은 한국 신문사에 길이 남을 족적으로 평가받는다. 이 같은 일제의 침탈과 호남에서의 흔적상은 ‘광복 80년 되짚어 본 광주·전남 아시아·태평양전쟁 유적’이라는 주제로 본지에 새로이 연재 중에 있다.

5·18 당시였던 1980년 5월 21일부터는 시민의 아픔을 함께한다는 취지에서 10일 동안 지면 발행이 중단되는 아픔도 겪었다. 하지만 광주일보는 이에 굴하지 않고 1989년 ‘5·18-9년’ 시리즈를 47회에 걸쳐 보도했고, 1990년 1월에는 ‘5·18 9년, 광주항쟁의 숨결을 찾아서’ 연재로 한국기자상을 수상하는 등 심층 보도에 앞장섰다.

1980년 11월 29일, 신군부의 언론통폐합 정책에 따라 제호를 광주일보로 바꾼 이후에도 광주일보는 진실 규명의 선봉에 섰다.

◇뉴미디어 시대를 선도하다

광주일보는 언론·미디어 환경이 급변하는 가운데서도 지역의 역사와 목소리를 기록하고 확산시키는 사명을 이어왔다.

광주일보는 1971년 4월 24일 정오를 기점으로 ‘전일방송’ 첫 전파를 송출하면서 지역민들에게 바르고 빠른 뉴스, 공정한 논평을 제공했다. 야구 중계방송이나 각종 문화 프로그램은 지역에 부족했던 문화 수요를 충족시켰다. 1970년대 전일방송의 공개방송이 열렸던 광주공설운동장에는 수만 명 인파가 운집하기도 했으나, 신군부 언론 통폐합 정책으로 첫 전파를 탄 지 3507일 만인 1980년 12월 1일 0시를 기점으로 KBS에 통합됐다.

광주일보는 정보 전달의 정확성과 신속성을 높이기 위해 지역언론 중 일찍이 컴퓨터식자시스템(CTS)을 도입했고, 1996년에는 최첨단 컬러 윤전기를 도입해 독자들의 눈높이에 걸맞은 신문을 제작했다. 1994년 4월에는 전면 가로쓰기로 신문을 제작해 독자 편의성을 증진했고, 1996년 6월부터 인터넷 광주일보(홈페이지) 서비스를 시작하며 디지털 시대에 발맞췄다.

오늘날에 이르러서는 지난달 포털사이트 다음(카카오)의 신규 지역대표 언론사로 선정되며, 지역 카테고리를 통해 밀착형 기사를 제공하게 됐다. 이는 카카오가 자체 정량평가를 통해 입점한 첫 사례로, 광주일보의 언론사로서 신뢰성과 대표성을 재확인한 계기다.

또한, 2017년 개설한 광주일보 유튜브 채널은 누적 조회수 2300만 회를 넘기며 뉴미디어 시대에서도 영향력을 넓히고 있다. 광주일보는 앞으로도 ‘정론직필’의 사명을 바탕으로 시대의 진실을 기록하고, 지역민의 목소리에 귀 기울이며 100년 언론을 향해 나아갈 것이다.

/최류빈 기자 rubi@kwangju.co.kr

1952년 2월 11일 창간한 광주일보의 전신 옛 전남일보는 6·25전쟁과 5·18민주화운동 등 대한민국 현대사의 주요 분기점을 빠짐없이 포착하며 시대의 기록자 역할을 자임해 왔다. 바른 글을 쓰겠다는 전통은 오늘날까지 이어져 12·3 계엄 사태, 윤석열 대통령 파면 결정 등 현안에 대해서도 신속하게 호외를 발행, 시대와 지역을 꿰뚫는 보도로 지역민의 주목을 받았다.

|

이후 양질의 기사를 수록하기 위해 면수를 확장했고, 1956년 11월 25일에는 지역별 별도 편집판을 도입하며 지역 밀착형 보도의 초석을 다졌다. 1958년 5월부터는 지방지 최초로 매일 4개 면을 발행했으며 1959년 1월부터 정기 휴간제를 폐지하고 연중 무휴 발행 체제로 전환, 지역 소식을 심층적으로 전했다.

혼란스러웠던 시국 속에서도 사세는 끊임 없이 확장됐다.

금남로 1가 1번지로 사옥을 이전한 1962년 12월부터 광주일보는 본격 ‘금남로 시대’를 열었다. 이듬해에는 취재 전용 비행기 ‘무등산호(L16)’를 도입했고, 1965년에는 일본 동경지사를 설치해 해외로 영향력을 넓혔다.

1969년에는 지방지 최초로 컬러신문을 발행했고, 1971년에는 전일방송을 개국해 야구중계, 공개방송 등으로 지역민의 문화 수요를 충족시켰다. 이외에도 오사카 지사 설립, 재일동포 돕기 운동 등 국제 연대에도 힘을 쏟는 등 지역언론의 한계를 넘어서는 모습을 보여줬다.

광주일보는 호남의 민심을 대변하는 대변자 역할도 톡톡히 해왔다. 1966년 3월, 정부 추경안에 대한 호남 차별 논란을 집중 보도하며 광주·전남 민심을 담았고, 같은 해 월남전에 3개월간 특파원을 파견해 전란 속에 묻혔던 전남 출신 장병들의 활약상을 심층 보도했다.

뿐만 아니라 광주일보는 일찍이 올해 70주년을 맞은 ‘호남예술제’를 개최해 문화 불모지였던 지역에서 예술 동량들이 성장할 터전을 마련했다. 또한 자매지인 월간 ‘예향’을 창간하는 등 문화창달의 기수로 앞장섰다. 특히 1960년 시, 소설, 희곡, 시조 분야에서 첫 신춘문예 공모를 열어 지역 출신의 작가들이 등단할 수 있는 기회를 제공했다.

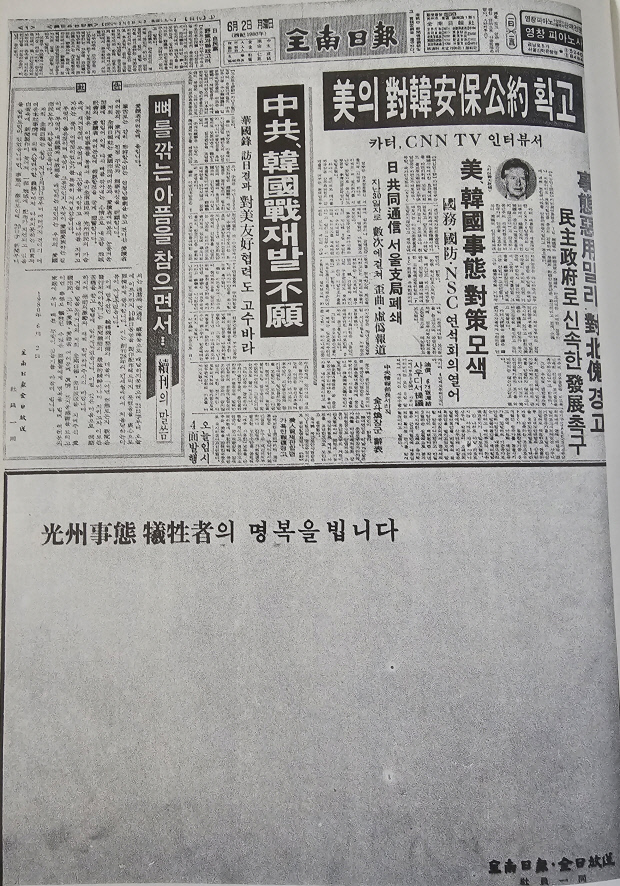

광주 민중항쟁이 격화됨에 따라 광주일보는 10일간의 휴간 끝에 6월 2일 ‘속간의 말씀’을 싣고 다시 발행을 시작했다. |

광주일보는 시대의 격랑 속에서도 광주·전남 지역민들의 목소리에 귀기울이고 5·18민주화운동 진상규명, 헌법 정신 수록 등 올곧은 역사를 바로세우는 데 힘을 보탰다.

6·25 전쟁 당시 최전선에서 중상을 입은 참전용사 이모 씨의 사연을 다룬 1957년 보도는 지역사회의 따뜻한 관심을 이끌어낸 대표적인 사례다. 또한, 사회복지제도의 필요성을 강조한 ‘나는 이렇게 산다’, ‘여기 이 사람들을’ 시리즈는 사회적 약자에 대한 언론의 역할을 조명한 기획보도였다.

격동의 시대였던 1960년대에는 3·15 부정선거와 4·19 혁명, 5·16 쿠데타 등 소식을 빠르게 보도했으며 시리즈와 후속기사로 언론 본연의 사명을 다했다.

1973년 9월 1일부터 1975년 8월 15일까지 2년간 553회에 걸친 연재물 ‘광복 30년’, 1975년부터 2년여간 439회에 달하는 역사기획물 ‘의병열전’ 등은 한국 신문사에 길이 남을 족적으로 평가받는다. 이 같은 일제의 침탈과 호남에서의 흔적상은 ‘광복 80년 되짚어 본 광주·전남 아시아·태평양전쟁 유적’이라는 주제로 본지에 새로이 연재 중에 있다.

5·18 당시였던 1980년 5월 21일부터는 시민의 아픔을 함께한다는 취지에서 10일 동안 지면 발행이 중단되는 아픔도 겪었다. 하지만 광주일보는 이에 굴하지 않고 1989년 ‘5·18-9년’ 시리즈를 47회에 걸쳐 보도했고, 1990년 1월에는 ‘5·18 9년, 광주항쟁의 숨결을 찾아서’ 연재로 한국기자상을 수상하는 등 심층 보도에 앞장섰다.

1980년 11월 29일, 신군부의 언론통폐합 정책에 따라 제호를 광주일보로 바꾼 이후에도 광주일보는 진실 규명의 선봉에 섰다.

◇뉴미디어 시대를 선도하다

광주일보는 언론·미디어 환경이 급변하는 가운데서도 지역의 역사와 목소리를 기록하고 확산시키는 사명을 이어왔다.

광주일보는 1971년 4월 24일 정오를 기점으로 ‘전일방송’ 첫 전파를 송출하면서 지역민들에게 바르고 빠른 뉴스, 공정한 논평을 제공했다. 야구 중계방송이나 각종 문화 프로그램은 지역에 부족했던 문화 수요를 충족시켰다. 1970년대 전일방송의 공개방송이 열렸던 광주공설운동장에는 수만 명 인파가 운집하기도 했으나, 신군부 언론 통폐합 정책으로 첫 전파를 탄 지 3507일 만인 1980년 12월 1일 0시를 기점으로 KBS에 통합됐다.

광주일보는 정보 전달의 정확성과 신속성을 높이기 위해 지역언론 중 일찍이 컴퓨터식자시스템(CTS)을 도입했고, 1996년에는 최첨단 컬러 윤전기를 도입해 독자들의 눈높이에 걸맞은 신문을 제작했다. 1994년 4월에는 전면 가로쓰기로 신문을 제작해 독자 편의성을 증진했고, 1996년 6월부터 인터넷 광주일보(홈페이지) 서비스를 시작하며 디지털 시대에 발맞췄다.

오늘날에 이르러서는 지난달 포털사이트 다음(카카오)의 신규 지역대표 언론사로 선정되며, 지역 카테고리를 통해 밀착형 기사를 제공하게 됐다. 이는 카카오가 자체 정량평가를 통해 입점한 첫 사례로, 광주일보의 언론사로서 신뢰성과 대표성을 재확인한 계기다.

또한, 2017년 개설한 광주일보 유튜브 채널은 누적 조회수 2300만 회를 넘기며 뉴미디어 시대에서도 영향력을 넓히고 있다. 광주일보는 앞으로도 ‘정론직필’의 사명을 바탕으로 시대의 진실을 기록하고, 지역민의 목소리에 귀 기울이며 100년 언론을 향해 나아갈 것이다.

/최류빈 기자 rubi@kwangju.co.kr