기업들 직업계고 졸업생 외면에 임금 등 차별 대우 여전

기능영재들의 땀방울 결실 맺으려면 <중>고졸 취업 막는 사회적 인식

취업률 20%, 진학률 50%대…광주·전남 직업계고 취지 무색

교사들, "직업계 고교생 취업 원해도 양질 일자리 크게 부족"

취업률 20%, 진학률 50%대…광주·전남 직업계고 취지 무색

교사들, "직업계 고교생 취업 원해도 양질 일자리 크게 부족"

그래픽 = 하성민 인턴기자 |

“평균 한 반에 20명 정도 되는데, 취업에 성공하는 친구는 6~7명도 안 돼요.”(김명우·18·가명·광주)

직업계고는 산업 최전선에서 땀 흘리는 기술자들을 길러내는 산실로 통했다.

하지만 최근 들어 직업계고 졸업생이 취업보다는 진학을 택하는 경우가 많아지면서 직업계고 본래 기능이 퇴색하고 있다.

한국교육개발원 국가교육통계센터가 발표한 2024년 직업계고 졸업자 취업 통계에 따르면, 2024년 전국 직업계고 졸업자 6만3005명 가운데 취업자는 1만6588명에 불과했다. 반면 진학자는 3만0216명으로, 전체 졸업자 중 절반 가까운 학생들이 대학으로 향했다.

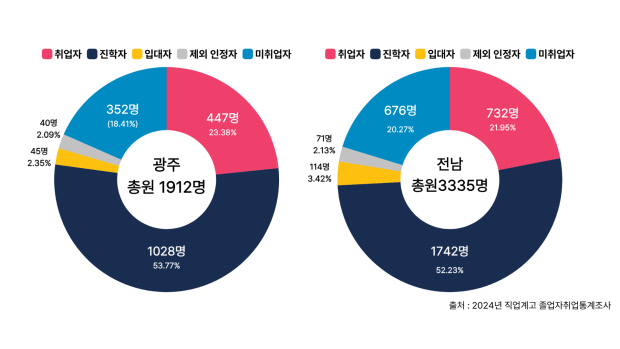

광주·전남 직업계고의 사정도 크게 다르지 않다. 같은 기간 광주 지역 직업계고 졸업자 1912명 중 취업자는 447명으로 전체 졸업자 대비 ‘실질 취업률’은 23.38%에 그쳤다. 반면 진학자는 1028명에 달하며 53.77%의 진학률을 보였다.

전남은 졸업자 3335명 중 732명이 취업해 21.95% 실질 취업률을 보였고, 1742명의 졸업자들이 진학을 선택하며 52.23%의 진학률을 보였다.

신수연 전국특성화고노동조합 위원장은 “(직업계고)졸업생들의 높은 진학률은 수년간 이어진 현상”이라며 “특성화고 특별 대입 전형이 시행된 점도 하나의 이유겠지만, 가장 큰 원인은 양질의 일자리가 부족하기 때문”이라고 지적했다.

학생과 교사도 고졸 학생을 채용하는 양질의 일자리가 부족하다고 입을 모았다.

졸업을 앞둔 김군은 “본래 취업을 목표로 했지만 최근 진학으로 마음을 바꿨다”며 “중견기업에 지원서를 냈으나 모두 서류에서 떨어졌고, 대부분 기업이 고졸을 뽑지 않는다. 친구 대부분이 취업보다 진학을 선택한다”고 말했다.

전남 지역의 한 특성화고 교사는 “학생 전공에 따라 다르긴 하지만 대부분 기업이 대졸 이상의 학력을 선호하다 보니 졸업생들이 졸업 직후 채용 기회를 얻기 힘든 상황”이라며 씁쓸한 표정을 지었다.

차별적인 대우도 학생들을 대학으로 내모는 요인으로 꼽혔다. 4년 전 직업계고를 졸업한 박민규(24·가명·광주)씨는 IT 관련 회사에 현장실습생 신분으로 입사했지만, 현재 그는 ‘대학생’이다. 그는 “회사에서 실시하는 근무평가에서 전공과 무관한 4년제 대학 졸업생과 같은 기준으로 평가를 받았다”며 “고졸 신분으로는 커리어 개발에 한계가 있다고 느껴 결국 늦은 진학을 선택했다”고 말했다.

김명우씨도 “선배들 중에서도 졸업 직후 취업했다가 차별적인 대우와 임금 문제로 다시 진학을 하는 경우가 많다”며 “그런 이야기를 선배들로부터 듣고 진학을 택하는 친구들도 많다”고 전했다.

고용노동부가 2024년 발표한 ‘고용형태별 근로실태조사’에 따르면, 30~34세 고졸 근로자의 월평균 근로시간은 171시간이었고 월평균 임금은 305만여원이었다.

반면 같은 연령대의 대졸 근로자의 경우 월평균 근로시간은 157시간으로 고졸 근로자보다 14시간 더 적게 일했음에도, 월평균 임금은 382만원으로 집계됐다.

현장 교육과 산업 현장의 괴리도 진학을 부추기는 또 하나의 배경이 되고 있다.

이주영(18·가명·광주)군은 “선생님마다 (기술을)가르치는 방식이 제각각이고, 임용 당시 선생님들이 배운 기술이 현재 시점에서는 오래돼, 현장 업무와 괴리가 있다”며 “결국 현장에서 요구하는 역량을 기르려면 대학에 가야 한다고 생각하는 친구들이 많다”고 전했다. 또 “취업을 나간 선배들 중 ‘업무능력 부족’의 이유로 돌아오는 선배들도 종종 봤다”고 덧붙였다.

차성현 전남대 사회학과 교수는 “특성화고가 본래의 기능을 제대로 수행하려면 변화하는 산업 수요에 맞춰 학과 구성과 교육과정을 개편할 필요가 있다”면서 “기업과 지역사회 차원에서도 고졸 인력을 채용할 수 있는 안정적이고 양질의 일자리를 적극 창출해야 한다”고 강조했다.

/윤영기 기자 penfoot@kwangju.co.kr

/하성민 인턴기자 hasungmin14@naver.com

직업계고는 산업 최전선에서 땀 흘리는 기술자들을 길러내는 산실로 통했다.

하지만 최근 들어 직업계고 졸업생이 취업보다는 진학을 택하는 경우가 많아지면서 직업계고 본래 기능이 퇴색하고 있다.

광주·전남 직업계고의 사정도 크게 다르지 않다. 같은 기간 광주 지역 직업계고 졸업자 1912명 중 취업자는 447명으로 전체 졸업자 대비 ‘실질 취업률’은 23.38%에 그쳤다. 반면 진학자는 1028명에 달하며 53.77%의 진학률을 보였다.

전남은 졸업자 3335명 중 732명이 취업해 21.95% 실질 취업률을 보였고, 1742명의 졸업자들이 진학을 선택하며 52.23%의 진학률을 보였다.

학생과 교사도 고졸 학생을 채용하는 양질의 일자리가 부족하다고 입을 모았다.

졸업을 앞둔 김군은 “본래 취업을 목표로 했지만 최근 진학으로 마음을 바꿨다”며 “중견기업에 지원서를 냈으나 모두 서류에서 떨어졌고, 대부분 기업이 고졸을 뽑지 않는다. 친구 대부분이 취업보다 진학을 선택한다”고 말했다.

전남 지역의 한 특성화고 교사는 “학생 전공에 따라 다르긴 하지만 대부분 기업이 대졸 이상의 학력을 선호하다 보니 졸업생들이 졸업 직후 채용 기회를 얻기 힘든 상황”이라며 씁쓸한 표정을 지었다.

차별적인 대우도 학생들을 대학으로 내모는 요인으로 꼽혔다. 4년 전 직업계고를 졸업한 박민규(24·가명·광주)씨는 IT 관련 회사에 현장실습생 신분으로 입사했지만, 현재 그는 ‘대학생’이다. 그는 “회사에서 실시하는 근무평가에서 전공과 무관한 4년제 대학 졸업생과 같은 기준으로 평가를 받았다”며 “고졸 신분으로는 커리어 개발에 한계가 있다고 느껴 결국 늦은 진학을 선택했다”고 말했다.

김명우씨도 “선배들 중에서도 졸업 직후 취업했다가 차별적인 대우와 임금 문제로 다시 진학을 하는 경우가 많다”며 “그런 이야기를 선배들로부터 듣고 진학을 택하는 친구들도 많다”고 전했다.

고용노동부가 2024년 발표한 ‘고용형태별 근로실태조사’에 따르면, 30~34세 고졸 근로자의 월평균 근로시간은 171시간이었고 월평균 임금은 305만여원이었다.

반면 같은 연령대의 대졸 근로자의 경우 월평균 근로시간은 157시간으로 고졸 근로자보다 14시간 더 적게 일했음에도, 월평균 임금은 382만원으로 집계됐다.

현장 교육과 산업 현장의 괴리도 진학을 부추기는 또 하나의 배경이 되고 있다.

이주영(18·가명·광주)군은 “선생님마다 (기술을)가르치는 방식이 제각각이고, 임용 당시 선생님들이 배운 기술이 현재 시점에서는 오래돼, 현장 업무와 괴리가 있다”며 “결국 현장에서 요구하는 역량을 기르려면 대학에 가야 한다고 생각하는 친구들이 많다”고 전했다. 또 “취업을 나간 선배들 중 ‘업무능력 부족’의 이유로 돌아오는 선배들도 종종 봤다”고 덧붙였다.

차성현 전남대 사회학과 교수는 “특성화고가 본래의 기능을 제대로 수행하려면 변화하는 산업 수요에 맞춰 학과 구성과 교육과정을 개편할 필요가 있다”면서 “기업과 지역사회 차원에서도 고졸 인력을 채용할 수 있는 안정적이고 양질의 일자리를 적극 창출해야 한다”고 강조했다.

/윤영기 기자 penfoot@kwangju.co.kr

/하성민 인턴기자 hasungmin14@naver.com