전통 미술에 깃든 선조들의 지혜

[박성천 기자가 추천하는 책] 전통 미술의 상징 코드, 허균 지음

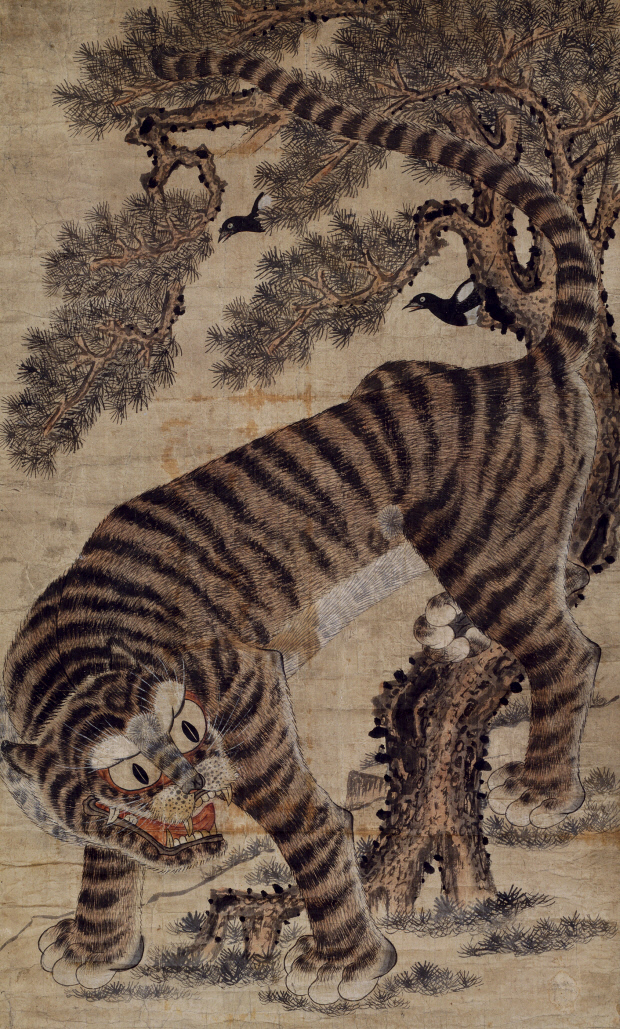

나쁜 기운을 물리치고 복을 불러들이는 우리 옛 그림 ‘호작도’ <국립중앙박물관 소장> |

|

오랜 세월 인간은 신화와 설화를 만들었다. 사람들의 삶이 존재하는 곳에는 지역 특유의 민담과 서사가 존재해왔다. 이러한 서사는 본질적으로 보이지 않는 정신세계에 영향을 미친다.

자라라는 동물은 좋은 예다. 외견상 자연에 서식하는 생태계 구성의 일부이지만 고대인들의 사유체계에서는 남다른 의미를 지닌다. 신령한 바다 생물로 인식된다는 것이다. 옛사람들은 돌로 조형물을 만들었지만 거기에는 상서로운 기운이 투영돼 있다고 믿었다.

넷플릭스 애니메이션 ‘케데헌’(케이팝 데몬 헌터스)의 열풍이 거세다. 한국의 무속 전통을 모티브로 한 콘텐츠가 세계인들을 사로잡은 비결은 무엇일까. ‘가장 한국적인 것이 세계적인 것’이라는 옛말의 깊은 뜻을 상기할 필요가 있겠다.

‘전통 미술의 상징 코드’는 전통에 깃든 선조들의 지혜를 세세하게 짚어보는 책이다. ‘상징으로 읽는 옛사람들의 마음’이라는 부제가 말해주듯 오늘날 세계인들이 주목하는 상징의 힘, 상징의 코드를 조명한다. 한국학중앙연구원 책임편수연구원을 역임한 한국민화학회 허균 고문이 저자다.

허 고문은 “모든 전통 미술에는 선조들의 우주관과 자연관, 종교적 가치관, 생활철학, 사생관, 그리고 현실적 욕망과 기원이 종횡으로 얽혀 있다”고 한다. 구현된 작품, 실상의 이면에는 보이지 않는 정신의 영역이 존재하며 인문적 요소들이 투영돼 있다는 의미일 것이다.

전통 미술에서 공간은 중요한 표상을 갖는다. 특히 조형미술 부분에 있어 공간 배치와 향배는 이념과 예절 등 복합적인 내용이 결부되었다.

당초 방위란 ‘방’(方)과 ‘위’(位)의 결합어로 방은 동, 서, 남, 북을 위는 상·하, 좌·우, 내·외를 일컫는다. 방위는 위치에 초점을 맞춘 것이며 향배는 대상의 나아가는 방향성을 뜻한다.

조선은 건국 당시 도성 동쪽에 종묘, 서쪽에 사직단을 설치했다. 정궁인 경복궁을 건립할 때는 북을 등지고 남을 향하는 배북향남을 기본 틀로 삼았다. 이러한 배치는 무엇을 이르는 것일까. 종묘의 동쪽 배치는 선왕을 공경한다는 의미이며 이 같은 관념은 양반가에서도 사당을 동편에 둔 것과 맥을 같이한다. 이와 맞물려 왕세자 처소를 동쪽에 둔 것은 동쪽이 “만물 시생의 방위”이기 때문이었다.

우리 조상들은 하늘의 이치에 따라 사는 삶, 즉 천리(天理)를 중요시했다. 새해를 맞이할 때면 질병이 없는 무병장수를 기원하는 세화를 그렸다. 원래는 지배계층에서 유행했지만 점차 서민들에게까지 확산될 만큼 인기를 끌었다. 미술적 향유 차원보다 길상과 안녕을 염원하는 벽사진경의 의미가 강했다.

또한 옛사람들은 하늘의 해와 달, 별을 삼광이라 칭했으며 왕실은 일월오악도를 그려 왕의 총명과 덕성을 염원했다. 어좌 장식화인 일월오악도는 왼쪽의 해, 오른쪽의 달이 배치돼 있다. 각각 붉은색, 흰색은 음양론에 근거했다.

이밖에 책에는 길상·벽사의 기능을 포괄하는 미술에 대한 내용도 나온다. ‘봉황과 용’, ‘윤리문자도’, ‘벽사의 미술’ 등이 그러한 예다. 아울러 망자를 위로하고 배웅하는 장송과 명계의 미술도 담겨 있다. ‘묘장 벽화’, ‘부장품’, ‘상여 장식’, ‘불교의 장송 미술’ 등을 통해 옛사람들의 마음, 특히 전통미술에 깃든 상징체계와 기원 등 다채로운 인문의 지혜를 느낄 수 있다.

<돌베개·2만2000원>

/박성천 기자 skypark@kwangju.co.kr