‘아태 전쟁의 중심’ 여수, 일제 ‘요새사령부’ 전락

[광복 80년 되짚어 본 광주·전남 아·태전쟁 유적] <7> 남해안 요새화 핵심 축 여수

해안선 깊고 돌산도·남해도 ‘천연 방파제’ 역할…천혜의 지리적 조건

1942년 4월 여수요새사령부 본부 공식 이전…남해안 군사 거점 전환

여수중포병연대·방공대·특설경비대·고사포부대· 공병대·병원 등 배치

해안선 깊고 돌산도·남해도 ‘천연 방파제’ 역할…천혜의 지리적 조건

1942년 4월 여수요새사령부 본부 공식 이전…남해안 군사 거점 전환

여수중포병연대·방공대·특설경비대·고사포부대· 공병대·병원 등 배치

1942년 4월 지어진 여수요새사령부의 터. 현재는 여수중학교가 자리하고 있다. <국가유산청 제공> |

한려수도 물길의 관문이자 남해안 연근해 수송의 중심지였던 여수는 일제강점기 아시아·태평양 전쟁 당시 일본의 ‘요새’이자 전쟁의 중심지로 전락한 아픔을 갖고 있다.

목포가 호남 서부지역의 대외 진출지였다면, 여수는 경남의 서부지역과 연결돼 있어 전남 동부지역의 대외 진출지 역할을 했다. 더욱이 해안선이 깊고, 돌산도와 남해도가 천연 방파제 역할을 하는 등 천혜의 지리적 조건을 갖고 있는 만큼 일본은 일찍부터 여수를 남해안 요새화의 핵심 축으로 삼았다.

여수는 아·태전쟁에 앞서 중일전쟁, 태평양전쟁 확산 당시부터 군수 물자와 병력을 수송할 병참기지로 주목을 받고 있었다. 여수항은 부산, 목포, 군산항과 함께 본토-대륙을 잇는 연결축으로 기능할 수 있었고, 철도도 연결돼 있어 광주·나주 등 내륙에서 수탈된 쌀이나 면화가 집결되는 곳이기도 했다.

이 때문에 일본은 일찍이 태평양전쟁이 발발하기 직전인 1941년부터 여수를 호남 유일의 요새사령부 설치 부지로 낙점했다.

1941년 7월 18일, 일본 마산중포병연대 책임 하에 현 여수시 동문동 여수중학교 부지에 여수임시요새사령부가 설립됐다. 일본군 전쟁 지도부의 예상과 달리 중일전쟁이 신속하게 끝나지 않고 인도차이나 반도까지 전쟁이 확대되자 세운 임시 요새였다.

사령부 설치 직후부터는 여수 곳곳에 일본군이 배치되기 시작했다. 여수요새사령부 산하에 여수중포병연대, 방공대, 특설경비대, 고사포부대, 공병대, 병원 등 다양한 부대가 속속 배치됐다. 미군의 상륙 가능성에 대비해 방어막을 펼친 것으로, 여수는 경남 진해의 서쪽 연안항로를 방어하고 대륙 침공 작전의 병참 전초기지로 기능하도록 설계됐다.

또 여수 앞바다의 돌산도에는 경남 남해와 서로 마주보는 지점들에 포병 진지를 배치하기도 했다.

1942년 4월 28일, 여수요새사령부 본부가 진해만요새에서 여수로 공식 이전되자 여수는 본격적으로 남해안 군사 거점으로 전환됐다.

같은 해 8월부터는 신월리 일대에 항공기지(해군 202부대)가 건설되기 시작했는데, 수상비행장 형태의 활주로, 격납고, 연료고, 지휘소, 철도시설 등 복합 군수기지가 계획됐다.

현재도 여수 남단 신월동 구봉산 일대에는 일본군이 구축한 항공기지 유적이 곳곳에 남아 있다. 수상비행기 활주대부터 지하 연료고, 철도터널까지 대부분이 콘크리트로 구축됐으며 현재도 일부는 원형을 유지하고 있다. 이는 ‘임시’ 편제와 달리, 여수기지가 대륙 침공과 본토 방어를 염두에 둔 실질적 상시 전략기지로 기능했음을 보여주는 물적 증거다.

여수항공기지에는 독특하게 공장 구역이 포함돼 있었는데, 군수품 공장으로 무기를 제조하거나 수리하는 목적으로 활용됐을 것으로 연구자들은 보고 있다. 항공기지에서 미평역까지 연결된 철도도 군수품 생산 및 수송을 위해서 만들어진 것으로 추정되고 있다.

이뿐 아니라 여수시 주삼동 일대에는 해군사령부로 추정되는 지하벙커 및 전신소 벙커를 구축했으며, 일종의 전시 지휘소로서 환기구, 배수구, 발전기실, 통신용 굴뚝 구조 등을 체계적으로 구성해 만들었다.

일본이 여수를 군사 요새화하는 과정에서 조선인들은 강제 이주, 강제 노동 등 고통을 겪어야 했다.

신월동에서 항공기지 공사가 시작되자 마을 사람들은 정든 땅을 떠나야 했고, 여수뿐 아니라 전남 동부지역 곳곳의 지역민들은 ‘근로보국대’라는 명목으로 강제 노역에 동원됐다. 일본은 중학생은 물론 국민학생(초등학생)까지도 예외 없이 동원해 2개월씩 교대로 강제 노역을 시킨 것으로 전해진다.

국민학생들은 일본의 부족한 항공유를 충당하기 위해 소나무의 죽은 옹이에 모이는 기름 ‘송탄유’를 채취해야 한다며 매일같이 산야를 헤매야 했다. 강제 동원에 반대하다가 경찰에 체포되는 학생들도 있었다.

당시 일본군은 조선인을 동원해 포대 및 동굴 진지 공사를 주야로 진행했다. 일부 동굴 진지 시공에는 금광 노무자들이 투입됐고, 작업은 24시간 체제로 이뤄졌다.

미평역과 신월리 간 군수 수송용 철도(신월리선) 공사도 병행됐다. 철도공사에는 교도소 수형자까지 동원됐고, ‘넘너리 철도굴’로 알려진 철도 터널 등 일부 흔적이 현재까지 남아 있다.

역사학자 주철희 박사는 “여수에 설치된 요새사령부는 일본의 대륙 침략과 태평양전쟁 확대 속에서 남해안 전체를 병참 및 방어 거점으로 만든 상징적 사례다”며 “호남에서는 유일하게 사령부가 설치된 도시며, 이는 여수가 전시 병참망과 군수 운송 체계의 한 축으로 편입됐다는 역사적 증거이기도 하다”고 밝혔다.

/김진아 기자 jinggi@kwangju.co.kr

목포가 호남 서부지역의 대외 진출지였다면, 여수는 경남의 서부지역과 연결돼 있어 전남 동부지역의 대외 진출지 역할을 했다. 더욱이 해안선이 깊고, 돌산도와 남해도가 천연 방파제 역할을 하는 등 천혜의 지리적 조건을 갖고 있는 만큼 일본은 일찍부터 여수를 남해안 요새화의 핵심 축으로 삼았다.

이 때문에 일본은 일찍이 태평양전쟁이 발발하기 직전인 1941년부터 여수를 호남 유일의 요새사령부 설치 부지로 낙점했다.

여수 수상비행장 격납고 모습. |

또 여수 앞바다의 돌산도에는 경남 남해와 서로 마주보는 지점들에 포병 진지를 배치하기도 했다.

1942년 4월 28일, 여수요새사령부 본부가 진해만요새에서 여수로 공식 이전되자 여수는 본격적으로 남해안 군사 거점으로 전환됐다.

같은 해 8월부터는 신월리 일대에 항공기지(해군 202부대)가 건설되기 시작했는데, 수상비행장 형태의 활주로, 격납고, 연료고, 지휘소, 철도시설 등 복합 군수기지가 계획됐다.

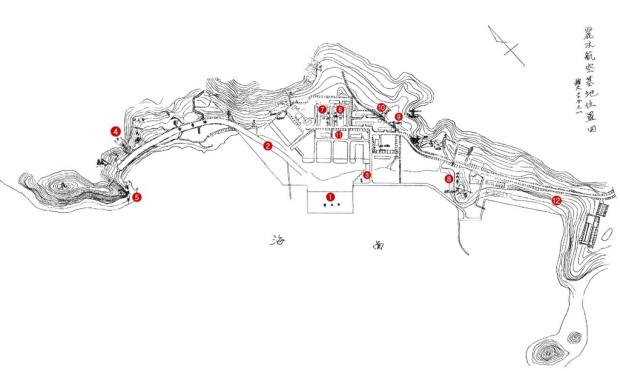

일제강점기에 만들어진 항공기지 지도. <주철희 박사 제공> |

여수항공기지에는 독특하게 공장 구역이 포함돼 있었는데, 군수품 공장으로 무기를 제조하거나 수리하는 목적으로 활용됐을 것으로 연구자들은 보고 있다. 항공기지에서 미평역까지 연결된 철도도 군수품 생산 및 수송을 위해서 만들어진 것으로 추정되고 있다.

이뿐 아니라 여수시 주삼동 일대에는 해군사령부로 추정되는 지하벙커 및 전신소 벙커를 구축했으며, 일종의 전시 지휘소로서 환기구, 배수구, 발전기실, 통신용 굴뚝 구조 등을 체계적으로 구성해 만들었다.

일본이 여수를 군사 요새화하는 과정에서 조선인들은 강제 이주, 강제 노동 등 고통을 겪어야 했다.

여수시 신월동에 일제강점기 해군 202부대 여수항공기지의 흔적이 남아있다. 여수 수상비행장 굴뚝 |

국민학생들은 일본의 부족한 항공유를 충당하기 위해 소나무의 죽은 옹이에 모이는 기름 ‘송탄유’를 채취해야 한다며 매일같이 산야를 헤매야 했다. 강제 동원에 반대하다가 경찰에 체포되는 학생들도 있었다.

당시 일본군은 조선인을 동원해 포대 및 동굴 진지 공사를 주야로 진행했다. 일부 동굴 진지 시공에는 금광 노무자들이 투입됐고, 작업은 24시간 체제로 이뤄졌다.

미평역과 신월리 간 군수 수송용 철도(신월리선) 공사도 병행됐다. 철도공사에는 교도소 수형자까지 동원됐고, ‘넘너리 철도굴’로 알려진 철도 터널 등 일부 흔적이 현재까지 남아 있다.

역사학자 주철희 박사는 “여수에 설치된 요새사령부는 일본의 대륙 침략과 태평양전쟁 확대 속에서 남해안 전체를 병참 및 방어 거점으로 만든 상징적 사례다”며 “호남에서는 유일하게 사령부가 설치된 도시며, 이는 여수가 전시 병참망과 군수 운송 체계의 한 축으로 편입됐다는 역사적 증거이기도 하다”고 밝혔다.

/김진아 기자 jinggi@kwangju.co.kr