[광복 80년 되짚어 본 광주·전남 아·태전쟁 유적] 5·18공원 속 일제 지하벙커·물탱크…무관심에 방치된 역사

<4> 505 보안대 인근 벙커 軍 시설물

일제강제동원시민모임, 5년 전 발견

민간 통제돼 원형 보존…비행 시설 추측

설치 시점·사용 목적 등 추정 어려워

광주시 “예산 부족 탓 연구 용역 계획 없다”

전문가 “종합 조사 후 역사 공간 조성 필요”

일제강제동원시민모임, 5년 전 발견

민간 통제돼 원형 보존…비행 시설 추측

설치 시점·사용 목적 등 추정 어려워

광주시 “예산 부족 탓 연구 용역 계획 없다”

전문가 “종합 조사 후 역사 공간 조성 필요”

광주시 서구 쌍촌동 5·18 역사공원 제1주차장에서 발견된 지하벙커 통로 일부가 쓸려내려온 토사에 의해 막혀있다. |

일제의 침략전쟁인 아시아태평양 전쟁 당시 항공기지 역할을 했던 것으로 추정되는 군 시설물이 아직도 광주 곳곳에서 발견되고 있다.

전문가들은 2021년 5·18역사공원에서 잇따라 발견된 지하벙커와 물탱크를 대표적인 유적으로 꼽고있다.

하지만 발견 5년여가 지나도록 해당 시설물들에 대한 조사·연구 용역은커녕 보존 대책도 마련되지 않고 있다는 점에서 비판의 목소리도 높다.

일제강제동원시민모임(시민모임)은 2021년 5월 광주시 서구 쌍촌동 5·18역사공원에서 일제 군 시설물로 추정되는 지하 방공호 2개를 잇따라 발견했다. 옛 505보안부대터를 공원으로 조성하면서 토사에 묻혀있던 방공호 입구가 드러난 것이다.

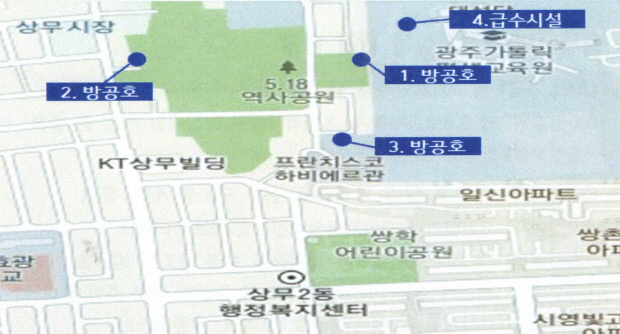

2022년 1월에는 천주교 광주대교구 부지에서 세번째 방공호와 물탱크까지 잇따라 발견되면서, 반경 100m 내에서 일제 군사시설 4곳이 몰려있다는 사실이 확인됐다.

전문가들은 이 시설들이 화정동 광주학생독립운동기념관에서 발견된 유류고와 상무지구 일대의 광주항공기지 활주로와도 가까운 곳에 위치한 만큼 일제 비행장 관련 시설로 추정하고 있다.

1940년대 일제가 서구 일대에 만들었던 수많은 군사시설은 택지 개발 등으로 대부분 사라졌지만, 오랫동안 군사시설로서 민간인 출입이 통제됐던 옛 505보안부대터 인근 방공호들은 원형에 가까운 모습을 보존할 수 있었다는 분석을 내놓고 있다.

우선 5·18역사공원 산책로 아래에서 발견된 방공호는 주출입구(높이 4.5m, 넓이 2.5m)와 부출입구(높이 4.5m, 넓이 1.3m)가 연결된 형태로, 10여m의 통로를 지나면 넓은 공간(길이 15m, 넓이 5m)이 나타난다. 공간 안쪽에는 천장 높이의 커다란 철제 구조물이 놓여있다.

콘크리트 벽돌로 만들어진 방공호 벽면 사이사이에는 나무 지지대가 박혀있고, 외부와 연결되는 환기구까지 설치됐다.

제 1주차장에서 발견된 방공호 역시 유사한 형태다. 길이 20m, 넓이 1.2m의 통로를 지나면 성인 30여명이 들어갈 수 있는 넓은 공간(길이 13.7m, 넓이 4.2m)으로 이어진다. 앞서 산책로에서 발견된 방공호와 마찬가지로 환풍구가 있고, 출입구도 2개였을 것으로 추정되나 현재는 토사에 의해 막힌 상태다. 내부 통로 10여m도 토사에 의해 막혀있다.

이 방공호의 경우 최초 발견 당시 전기시설용 애자(碍子·전선과 지지물과의 사이를 절연하기 위해 사용하는 기구, 대표적으로 도자기 등으로 제작)도 남아있었으나, 그 이후 분실됐다. 시민모임은 누군가 가져간 것으로 보고 있다.

특이한 부분은 이 방공호의 한 벽면에 설치된 콘크리트 벽돌이 다른 벽에 설치된 것과는 확연히 다르다는 점이다. 크기도 더 작고 촘촘한 벽돌인데다 비교적 오래되지 않은 것으로 보여 일제시기 이후 변경 된 것이라는 추정도 나온다.

천주교광주대교구와 민가 공용주차장 경계 울타리에서 발견된 세 번째 방공호의 경우 돌출부만 확인됐다. 천주교광주대교구 방향으로 뚫려있는 입구가 콘크리트 더미에 의해 막혀있기 때문이다. 다만 입구 바로 옆에 깊게 뚫려있는 환기구가 발견됨에 따라 앞서 발견된 2곳의 방공호와 유사한 형태일 것으로 추정되고 있다.

광주가톨릭대학교 평생교육원 부지 내에서는 물탱크도 발견됐다. 시민모임이 지난 2022년 물탱크 내부를 확인한 결과 딛고 내려갈 수 있도록 철 사다리가 벽면에 설치돼 있었으며, 최소 하루 100~150여명이 식수로 사용할 수 있는 규모를 갖춘 것으로 추정됐다.

다만 세 번째 방공호와 물탱크의 경우 천주교광주대교구 사유지에 위치한 만큼 접근이 어려워 시설이 생긴 시기나 용도 등에 대한 추정조차 어려운 상황이다.

이 군사시설도 강제동원의 모습을 간직하고 있다.

일제는 침략전쟁 수행 목적으로 일본 육·해군의 현역 또는 제1보충역 등으로 군인동원도 진행했다. 한반도를 준전시 상태로 만들고 만주 등 대륙 침략을 위한 병참기지화에 박차를 가했다.

침략전쟁을 수행하기 위해 일제는 군인 뿐 아니라 노무자와 군무원 등의 인력이 필요했다. 이에 국민징용, 할당모집, 관 알선 등의 방법으로 강압·선전·회유·종용을 일삼았다. 조선인들을 강제로 토건 공사장 등 각종 작업현장에 동원한 것이다.

전문가들은 5·18역사공원 일대에서 발견된 방공호들은 다른 지역에서 여럿 발견된 일반 방공호들과 형태가 다르다고 분석한다. 벽면 전체가 콘크리트 벽돌로 꼼꼼히 마감된 데다 환풍구와 전기설비를 대비했던 흔적까지 발견됐다는 점에서다.

때문에 일각에서는 이 시설들이 단순한 방공호가 아니라 유사시 군 지휘소로 사용하기 위한 것이 아니냐는 추정을 내놓고 있다.

일제가 상무지구 일대에 비행장을 건설하고 아시아태평양전쟁에 투입될 비행사 양성기지로 만들었던 만큼 비상시 지휘부가 간부회의나 전쟁지휘를 할 수 있는 시설을 마련했다는 주장이다.

반면 일련의 시설들이 활주로와 다소 거리가 있기 때문에 지휘부 시설은 아닐 것이라는 분석도 있다. 광주항공기지 관련 연구를 이어온 신주백 박사(전 독립기념관 한국독립운동사연구소 소장)는 “현재 5·18기념공원 인근 옛 호남대 부지에 비행기 격납고가 있었기 때문에 지휘부 시설은 그곳에 있었을 확률이 높다”고 보고 있다. 때문에 신 박사는 해당 방공호가 통신시설 혹은 관제등이 보관된 장소였을 것으로 분석한다.

신 박사는 “5·18역사공원에서 발견된 방공호들은 일반적인 방공호에 비해 넓은 공간이 있고 높이도 5m 가량으로 높아 큰 시설물이 작동해야 되는 공간으로 보인다”며 “인근에 여러 방공호들이 모여있는데다 대형 물탱크까지 있어 통신병들이 장기간 머무를 수 있도록 했다고 추정할 수도 있다”고 말했다.

광주항공기지가 전투용이 아닌 교육용 비행장이었던 만큼 교육에 사용될 무기를 보관한 무기고였을 수 있다는 추정도 있다.

5·18역사공원에서 발견된 방공호 3곳과 물탱크 1개의 정확한 설치 시점과 그 역할은 현재로서 각자 추정만 내놓을 수밖에 없는 상황이다. 정확한 분석을 위해서는 역사학자, 토목공학자, 군 관계자 등 여러 분야 전문가들이 참여하는 연구용역이 진행돼야 하지만 이뤄지지 않고 있기 때문이다. 광주시 관계자는 “현재로서 연구용역 계획은 없다”며 “보존·정비가 필요한 5·18사적지조차 예산의 문제로 차례차례 이뤄지고 있어 언제 계획을 세울 수 있는지 말할 수 있는 단계도 아니다”고 말했다.

신 박사는 “505보안부대를 포함한 서구 일대는 광주의 지역사에서 근현대사로의 전환이 맞물리는, 광주시민의 정체성과 관련된 중요한 공간인 만큼 체계적이고 종합적인 조사가 필수”라며 “무조건 해당 방공호를 문화재로 만들라는 것이 아니라 미술관·기념관·역사관 등으로 조성해 여러 학생들이 직접 보고 체험할 수 있도록 해야한다”고 강조했다.

/글·사진=장혜원 기자 hey1@kwangju.co.kr

전문가들은 2021년 5·18역사공원에서 잇따라 발견된 지하벙커와 물탱크를 대표적인 유적으로 꼽고있다.

하지만 발견 5년여가 지나도록 해당 시설물들에 대한 조사·연구 용역은커녕 보존 대책도 마련되지 않고 있다는 점에서 비판의 목소리도 높다.

2022년 1월에는 천주교 광주대교구 부지에서 세번째 방공호와 물탱크까지 잇따라 발견되면서, 반경 100m 내에서 일제 군사시설 4곳이 몰려있다는 사실이 확인됐다.

전문가들은 이 시설들이 화정동 광주학생독립운동기념관에서 발견된 유류고와 상무지구 일대의 광주항공기지 활주로와도 가까운 곳에 위치한 만큼 일제 비행장 관련 시설로 추정하고 있다.

‘도심 속 일본군 지하벙커길 탐방’에 나선 시민들이 지하벙커 내 광장에서 내부를 둘러보고 있다. |

우선 5·18역사공원 산책로 아래에서 발견된 방공호는 주출입구(높이 4.5m, 넓이 2.5m)와 부출입구(높이 4.5m, 넓이 1.3m)가 연결된 형태로, 10여m의 통로를 지나면 넓은 공간(길이 15m, 넓이 5m)이 나타난다. 공간 안쪽에는 천장 높이의 커다란 철제 구조물이 놓여있다.

콘크리트 벽돌로 만들어진 방공호 벽면 사이사이에는 나무 지지대가 박혀있고, 외부와 연결되는 환기구까지 설치됐다.

제 1주차장에서 발견된 방공호 역시 유사한 형태다. 길이 20m, 넓이 1.2m의 통로를 지나면 성인 30여명이 들어갈 수 있는 넓은 공간(길이 13.7m, 넓이 4.2m)으로 이어진다. 앞서 산책로에서 발견된 방공호와 마찬가지로 환풍구가 있고, 출입구도 2개였을 것으로 추정되나 현재는 토사에 의해 막힌 상태다. 내부 통로 10여m도 토사에 의해 막혀있다.

이 방공호의 경우 최초 발견 당시 전기시설용 애자(碍子·전선과 지지물과의 사이를 절연하기 위해 사용하는 기구, 대표적으로 도자기 등으로 제작)도 남아있었으나, 그 이후 분실됐다. 시민모임은 누군가 가져간 것으로 보고 있다.

특이한 부분은 이 방공호의 한 벽면에 설치된 콘크리트 벽돌이 다른 벽에 설치된 것과는 확연히 다르다는 점이다. 크기도 더 작고 촘촘한 벽돌인데다 비교적 오래되지 않은 것으로 보여 일제시기 이후 변경 된 것이라는 추정도 나온다.

천주교광주대교구 울타리에 일본군 지하벙커 출입구로 추정되는 돌출부가 드러나있다. <일제강제동원시민모임 제공> |

천주교광주대교구와 민가 공용주차장 경계 울타리에서 발견된 세 번째 방공호의 경우 돌출부만 확인됐다. 천주교광주대교구 방향으로 뚫려있는 입구가 콘크리트 더미에 의해 막혀있기 때문이다. 다만 입구 바로 옆에 깊게 뚫려있는 환기구가 발견됨에 따라 앞서 발견된 2곳의 방공호와 유사한 형태일 것으로 추정되고 있다.

광주가톨릭대학교 평생교육원 부지 내에서는 물탱크도 발견됐다. 시민모임이 지난 2022년 물탱크 내부를 확인한 결과 딛고 내려갈 수 있도록 철 사다리가 벽면에 설치돼 있었으며, 최소 하루 100~150여명이 식수로 사용할 수 있는 규모를 갖춘 것으로 추정됐다.

다만 세 번째 방공호와 물탱크의 경우 천주교광주대교구 사유지에 위치한 만큼 접근이 어려워 시설이 생긴 시기나 용도 등에 대한 추정조차 어려운 상황이다.

이 군사시설도 강제동원의 모습을 간직하고 있다.

일제는 침략전쟁 수행 목적으로 일본 육·해군의 현역 또는 제1보충역 등으로 군인동원도 진행했다. 한반도를 준전시 상태로 만들고 만주 등 대륙 침략을 위한 병참기지화에 박차를 가했다.

침략전쟁을 수행하기 위해 일제는 군인 뿐 아니라 노무자와 군무원 등의 인력이 필요했다. 이에 국민징용, 할당모집, 관 알선 등의 방법으로 강압·선전·회유·종용을 일삼았다. 조선인들을 강제로 토건 공사장 등 각종 작업현장에 동원한 것이다.

전문가들은 5·18역사공원 일대에서 발견된 방공호들은 다른 지역에서 여럿 발견된 일반 방공호들과 형태가 다르다고 분석한다. 벽면 전체가 콘크리트 벽돌로 꼼꼼히 마감된 데다 환풍구와 전기설비를 대비했던 흔적까지 발견됐다는 점에서다.

때문에 일각에서는 이 시설들이 단순한 방공호가 아니라 유사시 군 지휘소로 사용하기 위한 것이 아니냐는 추정을 내놓고 있다.

발견시설 위치도 |

일제가 상무지구 일대에 비행장을 건설하고 아시아태평양전쟁에 투입될 비행사 양성기지로 만들었던 만큼 비상시 지휘부가 간부회의나 전쟁지휘를 할 수 있는 시설을 마련했다는 주장이다.

반면 일련의 시설들이 활주로와 다소 거리가 있기 때문에 지휘부 시설은 아닐 것이라는 분석도 있다. 광주항공기지 관련 연구를 이어온 신주백 박사(전 독립기념관 한국독립운동사연구소 소장)는 “현재 5·18기념공원 인근 옛 호남대 부지에 비행기 격납고가 있었기 때문에 지휘부 시설은 그곳에 있었을 확률이 높다”고 보고 있다. 때문에 신 박사는 해당 방공호가 통신시설 혹은 관제등이 보관된 장소였을 것으로 분석한다.

신 박사는 “5·18역사공원에서 발견된 방공호들은 일반적인 방공호에 비해 넓은 공간이 있고 높이도 5m 가량으로 높아 큰 시설물이 작동해야 되는 공간으로 보인다”며 “인근에 여러 방공호들이 모여있는데다 대형 물탱크까지 있어 통신병들이 장기간 머무를 수 있도록 했다고 추정할 수도 있다”고 말했다.

광주항공기지가 전투용이 아닌 교육용 비행장이었던 만큼 교육에 사용될 무기를 보관한 무기고였을 수 있다는 추정도 있다.

5·18역사공원에서 발견된 방공호 3곳과 물탱크 1개의 정확한 설치 시점과 그 역할은 현재로서 각자 추정만 내놓을 수밖에 없는 상황이다. 정확한 분석을 위해서는 역사학자, 토목공학자, 군 관계자 등 여러 분야 전문가들이 참여하는 연구용역이 진행돼야 하지만 이뤄지지 않고 있기 때문이다. 광주시 관계자는 “현재로서 연구용역 계획은 없다”며 “보존·정비가 필요한 5·18사적지조차 예산의 문제로 차례차례 이뤄지고 있어 언제 계획을 세울 수 있는지 말할 수 있는 단계도 아니다”고 말했다.

신 박사는 “505보안부대를 포함한 서구 일대는 광주의 지역사에서 근현대사로의 전환이 맞물리는, 광주시민의 정체성과 관련된 중요한 공간인 만큼 체계적이고 종합적인 조사가 필수”라며 “무조건 해당 방공호를 문화재로 만들라는 것이 아니라 미술관·기념관·역사관 등으로 조성해 여러 학생들이 직접 보고 체험할 수 있도록 해야한다”고 강조했다.

/글·사진=장혜원 기자 hey1@kwangju.co.kr