[위경혜의 호남극장 영화] 가설극장, 전국 시골마을 순회…변사·만담꾼도 대동

<10> 비(非)극장에서 영화를 상영한 사람들

국책 영화 선전·계몽 위한 수단으로도 활용

16㎜ 영화, 영사기사 자격증 취득 의무 없어

청년 단체·퇴역 군경 등이 생업으로 종사

면사무소 등 자리…광목으로 스크린 대용

소리꾼 초청 오락 제공 수익 높이고 관객 몰이

변사, 소실된 필름 보충위해 해설가로 동원

국책 영화 선전·계몽 위한 수단으로도 활용

16㎜ 영화, 영사기사 자격증 취득 의무 없어

청년 단체·퇴역 군경 등이 생업으로 종사

면사무소 등 자리…광목으로 스크린 대용

소리꾼 초청 오락 제공 수익 높이고 관객 몰이

변사, 소실된 필름 보충위해 해설가로 동원

순회 영화 상영의 전성기는 한국전쟁 이후로, 1950년대 중후반 대규모 상설극장이 등장하기 이전까지 인기를 모았다. 비도시 지역에서 순회 상영된 영화‘미워도 다시 한번’. |

현재 우리가 영화를 즐기는 방식은 다양하다. 극장에 직접 가서 영화를 관람하는 한편으로 인터넷을 통해 다양한 플랫폼으로 장소와 시간에 구애받지 않고 영화를 볼 수 있다. ‘극장을 벗어난’ 비(非)극장에서의 영화 관람은 실상 영화의 탄생과 함께 시작되었다. 세계 역사상 최초의 영화가 프랑스 파리의 그랑(Grand) 카페에서 상영되었기 때문이다.

한국도 마찬가지였다. 1903년 동대문 한성전기회사 기계 창고에서 ‘활동사진’을 상영하면서 영화의 존재가 대중에게 알려졌다. 즉, 영화 상영 역사는 정식의 이름을 갖춘 극장이 아니라 극장 밖 공간에서 시작되었다. 다시 말하여, 영화는 특정한 지역과 도시를 떠나서 장소를 옮겨가며 관객을 만났다. 일제강점기 흥행작 ‘아리랑’(나운규, 1926)이 경성을 벗어나서 전국에서 상영된 것은 흥행사 임수호의 지방순회대 덕분이었다. 당대 극장 밖 관객을 찾아서 영화를 상영하는 일은 오락 제공을 위한 상업 영화뿐만 아니라 선전(propaganda)과 계몽을 위한 국책 영화에서도 나타났다.

순회 영화 상영은 순업(巡業), 로뗀바리(露天張り) 그리고 이동 영사로 불렸으며 가설극장이라는 이름으로 통칭하였다. 순업은 순회 영업의 준말이며 로뗀바리는 노천에서 포장을 치는 행위를 말하는데, 일제강점기부터 흥행 현장에서 사용한 용어였다. 이에 비하여 이동 영사는 국민 계도를 목적으로 수행한 영화 상영을 가리켰다. 이들 가설극장으로 통칭하는 순회 영화 상영의 전성기는 한국전쟁 이후였다. 1950년대 중후반 도시를 중심으로 대규모 상설극장이 등장하기 이전까지 순업은 도시와 비도시를 막론하고 이뤄졌다.

순업에 나선 사람들은 흥행업에 종사한 사람도 있었지만, 계몽 운동을 앞세운 청년 단체와 생계를 위해 모여든 퇴역 군경 등이었다. 1960년대 초중반 전국의 군읍(郡邑) 단위 마을까지 상설극장이 들어선 이후에도 순업은 여전히 인기를 누렸다. 대중교통의 미발달과 자연에 순응할 수밖에 없는 비도시 지역 노동의 특성상 극장에 갈 수 없었던 다수의 관객이 있었기 때문이다. 따라서 ‘찾아오는’ 순회 영화는 반가운 존재였다.

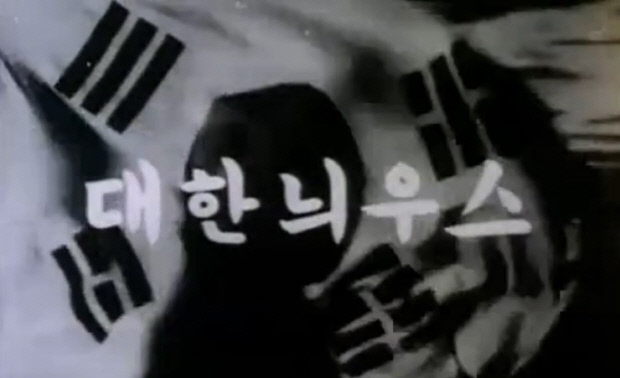

1960년대 중후반 군읍 단위 지역에 최소 2개의 상설극장이 문을 열고 영업을 시작했다. 하지만 16mm 영화 상영은 여전히 이뤄졌다. 정부의 대국민 공보 전달과 국민 계몽을 위해서 전국을 순회할 수 있는 가벼운 무게의 영사기가 필요했기 때문이다. 16mm 영화 상영은 영사기사 자격증 취득 의무에서도 벗어나 있었기 때문에 누구든 16mm 순업을 시작할 수 있었다. 순업은 비도시 영화 소비 방식의 중요한 축을 형성했으며, 흑백 TV가 전국적으로 보급되기 시작한 1970년대에도 일부 지역에 남아있었다. 1961년 공보부 소속 국립영화제작소 설립과 함께 본격적으로 제작된 ‘대한뉴스’와 문화영화는 대중매체 보급이 저조한 당시 주요한 선전 매체였기 때문이다.

한국전쟁 이후 미국 공보원(United States Information Service, Korea)의 지원을 받으며 급증한 문화원 역시 순회 영화 상영의 주된 수행자였다. 문화원의 영화 상영 주요 목록은 미국 공보원이 제공한 ‘리버티 뉴스(Liberty News)’였다. 해당 영화는 UN 활동과 보편적인 자유 세계의 모델로서 미국을 전시하는 내용을 담았다. 이윤을 좇는 흥행이던 국민 계몽과 미국문화 전파를 위한 것이든 순회 영화 상영의 목록은 같았다. 상설극장과 마찬가지로 극영화 상영에 앞서 ‘리버티 뉴스’ 또는 ‘대한뉴스’와 문화영화를 의무적으로 상영했기 때문이다.

흥행을 좇아 영화를 상영한 순업 종사자들은 당연히 사람들이 많이 모이는 곳을 찾았다. 게다가 교통편의 시설이 좋은 소위 ‘돈이 잘 도는’ 곳이었다. 면사무소(面事務所)가 자리하고 ‘장(場)마당’이 열려서 사람들의 이동이 잦은 곳은 흥행에 더욱 유리했다. 흥행 성적에 따라서 순회하는 마을을 차등적으로 정하여 한 달에 한 번 또는 몇 달에 한 번 그리고 일 년에 한 번씩 들렀다. 특정한 마을에 도착하면 흥행 상황을 봐가며 닷새에서 일주일 또는 열흘 동안 머물 며 영화를 상영했다.

순회 영업은 먼저 가설극장을 만드는 일에서 시작했다. 말목으로 불리는 성인 신장의 3배에 달하는 6m 정도의 나무를 깎아서 땅을 파고 세웠다. 말목을 세우기 위해 현지 청년들을 동원하는 때도 있었다. 사각형의 가설극장 틀이 만들어지면 말목을 빙 둘러 마대(麻袋)로 감쌌다. 마대는 주로 미군 부대에서 구할 수 있었다. 스크린은 광목(廣木)을 이용하여 만들었으며, 가로 6~8m에 세로 3~3.5m로 설정하여 시네마스코프(cinemascope) 규격에 맞췄다. 매표소도 만들어 극장의 안과 밖을 구분했으며 기도로 불리는 사람은 관객 출입을 책임졌다. 일반 상설극장과 다를 것이 없었다. 하지만 영업 시작에 앞서 손수레를 이용하여 마찌마와리(まちまわり)로 불린 선전을 마치고 나서야 상영 준비를 마칠 수 있었다.

순업은 뭐라 해도 ‘고무신짝이 와야’ 흥행에 성공했다. ‘고무신’은 당시 미혼의 여성을 지칭하는 속어였다. 다시 말하여, 처녀들을 보려고 총각들이 몰려야 수입을 올릴 수 있다는 말이었다. 사람들이 단순히 영화만을 보기 위해 가설극장으로 몰렸다는 말이 아니었다. 사람 구경 그중에서도 연예 상대를 만날 수 있는 곳이 극장이었다. 하지만 기상 변화로 인하여 비라도 내리면 그날은 “꽝치는 날”이었다. 가설극장은 ‘임도 보고 뽕도 딸 수’ 있는 곳이었지만 비를 맞으면서 영화를 보려는 사람은 없었다.

특정 마을에서 상영을 마치고 다른 마을로 이동하려면 무게만 1톤(ton)에 달하는 영사 도구를 옮길 차량이 필요했다. 7~8명의 사람을 포함하여 말목과 포장, 영사기와 발전기 그리고 확성기 등 상영에 필요한 모든 비품을 옮기는 일은 쉽지 않았다. 다음 장소로 이동하기 이전에 새로운 마을을 물색하고 해당 기관에 공연 신고와 집회 신고를 마쳐야 했다. 이러한 일은 사업부장의 몫이었다.

순업은 영화 이외에 비도시 지역민이 선호하는 오락을 제공하여 영업 이익을 다각적으로 꾀하였다. 전남 진도군에서 판소리를 선호하는 지역민을 위하여 소리꾼을 불렀으며, 경기도 일대에서 순회한 흥행사는 장소팔과 고춘자와 같은 만담가와 배뱅이굿 소리를 맛깔나게 전하는 이은관을 초청해서 인기를 누렸다. 하지만 순업은 이윤이 높은 사업이 아니었다. 혹독한 날씨로 인하여 겨울 동안 순회는 엄두를 낼 수 없었고, 여타 계절에도 일기(日氣)의 변화에 따라서 흥행이 좌우되었다. 한 해 평균 상영 일수 180일을 채우지 못한 일도 허다했다.

한편 순업 흥행사에 대한 사회적 편견은 흥행사의 마음을 불편하게 만들었다. 비도시 지역민이 순업 일행을 ‘굿쟁이’ 또는 ‘남사당패’로 불렀기 때문이다. 이는 순업 일행을 근대 이전 신분이 낮은 유랑예인과 같은 맥락에서 바라본 결과였다. 모두 남성으로 구성된 순업 일행은 남사당패의 그것과 닮았고, 비도시 지역 영화 상영은 신기한 볼거리이었기에 ‘굿’에 비유되었다.

게다가 일부 지역에서 기술적인 이유로 순업에 동행한 변사의 존재는 그들을 굿쟁이로 부르게 만들었다. 사실 당시 변사는 필름의 소리를 증폭시킬 기자재의 부족을 대신하고 소실된 필름의 영화 줄거리를 보충하기 위하여 동원되었다. 경비 절감을 위하여 대부분 영사기사가 변사 연행을 병행했는데 이들은 연행 전문가라기보다 해설자에 가까웠다.

※이 기사는 지역발전신문기금 지원을 받았습니다.

위경혜 영상예술학 박사이자 전남대 호남학연구원 학술연구교수이다. 극장을 중심으로 문화 수용의 지역성에 관심을 두고 있다.

순업에 나선 사람들은 흥행업에 종사한 사람도 있었지만, 계몽 운동을 앞세운 청년 단체와 생계를 위해 모여든 퇴역 군경 등이었다. 1960년대 초중반 전국의 군읍(郡邑) 단위 마을까지 상설극장이 들어선 이후에도 순업은 여전히 인기를 누렸다. 대중교통의 미발달과 자연에 순응할 수밖에 없는 비도시 지역 노동의 특성상 극장에 갈 수 없었던 다수의 관객이 있었기 때문이다. 따라서 ‘찾아오는’ 순회 영화는 반가운 존재였다.

가설극장에서 상영된 ‘대한뉴스’ |

한국전쟁 이후 미국 공보원(United States Information Service, Korea)의 지원을 받으며 급증한 문화원 역시 순회 영화 상영의 주된 수행자였다. 문화원의 영화 상영 주요 목록은 미국 공보원이 제공한 ‘리버티 뉴스(Liberty News)’였다. 해당 영화는 UN 활동과 보편적인 자유 세계의 모델로서 미국을 전시하는 내용을 담았다. 이윤을 좇는 흥행이던 국민 계몽과 미국문화 전파를 위한 것이든 순회 영화 상영의 목록은 같았다. 상설극장과 마찬가지로 극영화 상영에 앞서 ‘리버티 뉴스’ 또는 ‘대한뉴스’와 문화영화를 의무적으로 상영했기 때문이다.

흥행을 좇아 영화를 상영한 순업 종사자들은 당연히 사람들이 많이 모이는 곳을 찾았다. 게다가 교통편의 시설이 좋은 소위 ‘돈이 잘 도는’ 곳이었다. 면사무소(面事務所)가 자리하고 ‘장(場)마당’이 열려서 사람들의 이동이 잦은 곳은 흥행에 더욱 유리했다. 흥행 성적에 따라서 순회하는 마을을 차등적으로 정하여 한 달에 한 번 또는 몇 달에 한 번 그리고 일 년에 한 번씩 들렀다. 특정한 마을에 도착하면 흥행 상황을 봐가며 닷새에서 일주일 또는 열흘 동안 머물 며 영화를 상영했다.

순회 영업은 먼저 가설극장을 만드는 일에서 시작했다. 말목으로 불리는 성인 신장의 3배에 달하는 6m 정도의 나무를 깎아서 땅을 파고 세웠다. 말목을 세우기 위해 현지 청년들을 동원하는 때도 있었다. 사각형의 가설극장 틀이 만들어지면 말목을 빙 둘러 마대(麻袋)로 감쌌다. 마대는 주로 미군 부대에서 구할 수 있었다. 스크린은 광목(廣木)을 이용하여 만들었으며, 가로 6~8m에 세로 3~3.5m로 설정하여 시네마스코프(cinemascope) 규격에 맞췄다. 매표소도 만들어 극장의 안과 밖을 구분했으며 기도로 불리는 사람은 관객 출입을 책임졌다. 일반 상설극장과 다를 것이 없었다. 하지만 영업 시작에 앞서 손수레를 이용하여 마찌마와리(まちまわり)로 불린 선전을 마치고 나서야 상영 준비를 마칠 수 있었다.

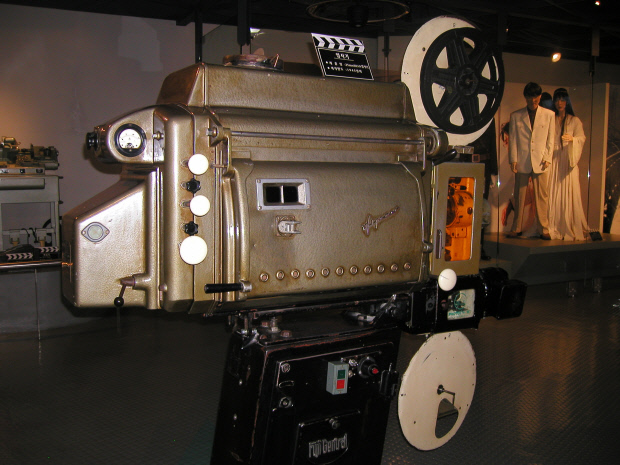

순회상영의 필수품이었던 35㎜ 영사기. <위경혜 제공> |

특정 마을에서 상영을 마치고 다른 마을로 이동하려면 무게만 1톤(ton)에 달하는 영사 도구를 옮길 차량이 필요했다. 7~8명의 사람을 포함하여 말목과 포장, 영사기와 발전기 그리고 확성기 등 상영에 필요한 모든 비품을 옮기는 일은 쉽지 않았다. 다음 장소로 이동하기 이전에 새로운 마을을 물색하고 해당 기관에 공연 신고와 집회 신고를 마쳐야 했다. 이러한 일은 사업부장의 몫이었다.

순업은 영화 이외에 비도시 지역민이 선호하는 오락을 제공하여 영업 이익을 다각적으로 꾀하였다. 전남 진도군에서 판소리를 선호하는 지역민을 위하여 소리꾼을 불렀으며, 경기도 일대에서 순회한 흥행사는 장소팔과 고춘자와 같은 만담가와 배뱅이굿 소리를 맛깔나게 전하는 이은관을 초청해서 인기를 누렸다. 하지만 순업은 이윤이 높은 사업이 아니었다. 혹독한 날씨로 인하여 겨울 동안 순회는 엄두를 낼 수 없었고, 여타 계절에도 일기(日氣)의 변화에 따라서 흥행이 좌우되었다. 한 해 평균 상영 일수 180일을 채우지 못한 일도 허다했다.

한편 순업 흥행사에 대한 사회적 편견은 흥행사의 마음을 불편하게 만들었다. 비도시 지역민이 순업 일행을 ‘굿쟁이’ 또는 ‘남사당패’로 불렀기 때문이다. 이는 순업 일행을 근대 이전 신분이 낮은 유랑예인과 같은 맥락에서 바라본 결과였다. 모두 남성으로 구성된 순업 일행은 남사당패의 그것과 닮았고, 비도시 지역 영화 상영은 신기한 볼거리이었기에 ‘굿’에 비유되었다.

게다가 일부 지역에서 기술적인 이유로 순업에 동행한 변사의 존재는 그들을 굿쟁이로 부르게 만들었다. 사실 당시 변사는 필름의 소리를 증폭시킬 기자재의 부족을 대신하고 소실된 필름의 영화 줄거리를 보충하기 위하여 동원되었다. 경비 절감을 위하여 대부분 영사기사가 변사 연행을 병행했는데 이들은 연행 전문가라기보다 해설자에 가까웠다.

※이 기사는 지역발전신문기금 지원을 받았습니다.

위경혜 영상예술학 박사이자 전남대 호남학연구원 학술연구교수이다. 극장을 중심으로 문화 수용의 지역성에 관심을 두고 있다.