한옥 적응기, 정기황 지음

|

한옥은 우리 전통 문화의 아름다움과 감성을 느낄 수 있는 가옥이다. 한옥이 주는 은은함과 단아함, 고전적인 미는 아파트로 대변되는 현대적 감각과는 변별된다.

보통 한옥이라고 하면 조선시대 옛 집을 떠올리기 십상이다. 그러나 조선시대 기와집은 극소수 양반들이 사는 규모가 큰 가옥이었다. 오늘날 도시에서 볼 수 있는 특히 서울에 남아 있는 기와집은 대다수 일제강점기에 지어진 ‘도시한옥’이다.

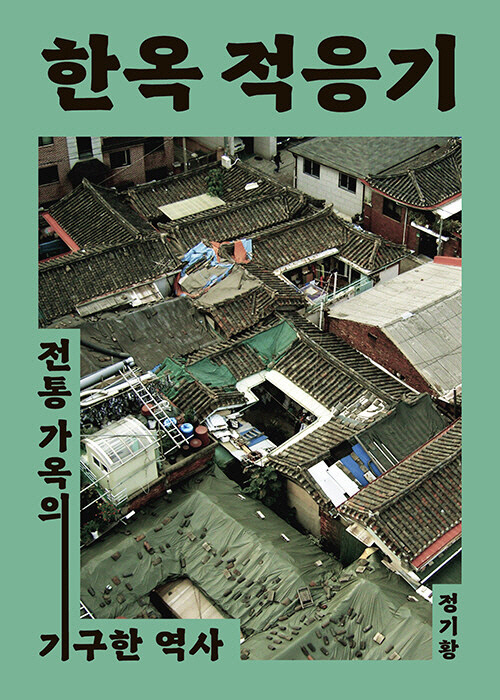

우리나라 전통 가옥의 역사를 톺아보는 책이 발간됐다. 도시 연구자인 정기황 건축가가 펴낸 ‘한옥 적응기’는 집과 건축에 대한 다양한 면모를 다룬다. 건축적인 부분 외에도 우리나라 기후와 지형, 집과 건축에 드리워진 사회적, 문화적 함의 등을 들여다본다. 책은 저자의 석사학위논문(자하문 길 주변 지역의 도시 건축 적응 유형 연구)과 박사학위논문(서울 도시한옥의 적응태)에 기초해 발간됐다.

일반적으로 오늘날 흔히 볼 수 있는 한옥은 고전적 의미의 한옥은 아니다. 도시한옥이다. 한옥에 대한 괴리가 발생한 원인은 무엇일까. 저자에 따르면 조선시대에는 백성들의 집에 관심이 적었으며 일제강점기에는 개발업자들에 의해 도시한옥이 개발됐다. 해방 이후에는 아파트 공급과 맞물려 주거는 단순화된 데다 한옥은 전통 이데올로기로 활용됐다. 정통성과 권력을 유지하려는 이들의 방편이 된 것이다.

한편으로 한옥을 사용하는 사람들은 변화에 적응하며 새로운 한옥을 만들었다. 이렇게 만들어진 한옥 적응태는 미학적, 건축적, 경관적으로 완벽하지 않았다. 적응태는 고정불변의 법칙이 아니다. 삶과 축적된 역사의 단면이며 더 나은 공간이 되기 위한 발판이다. 저자는 기와가 덮인 팔작지붕이 아니더라도 그것이 바로 한옥이라는 전통적 관점을 견지한다. <빨간소금·1만8000원>

/박성천 기자 skypark@kwangju.co.kr

보통 한옥이라고 하면 조선시대 옛 집을 떠올리기 십상이다. 그러나 조선시대 기와집은 극소수 양반들이 사는 규모가 큰 가옥이었다. 오늘날 도시에서 볼 수 있는 특히 서울에 남아 있는 기와집은 대다수 일제강점기에 지어진 ‘도시한옥’이다.

일반적으로 오늘날 흔히 볼 수 있는 한옥은 고전적 의미의 한옥은 아니다. 도시한옥이다. 한옥에 대한 괴리가 발생한 원인은 무엇일까. 저자에 따르면 조선시대에는 백성들의 집에 관심이 적었으며 일제강점기에는 개발업자들에 의해 도시한옥이 개발됐다. 해방 이후에는 아파트 공급과 맞물려 주거는 단순화된 데다 한옥은 전통 이데올로기로 활용됐다. 정통성과 권력을 유지하려는 이들의 방편이 된 것이다.

/박성천 기자 skypark@kwangju.co.kr