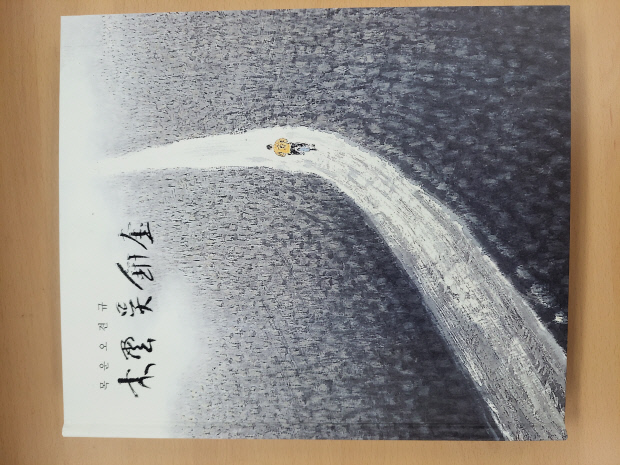

'매화를 닮은 화가'의 되돌아본 50년

목운 오견규 화집출판기념전 '돌아·봄' 27일까지 관선재

매화 등 30여 점 작품 선봬...희수(77) 맞물려 의미 더해

매화 등 30여 점 작품 선봬...희수(77) 맞물려 의미 더해

|

작품 앞에서 포즈를 취한 목운 오견규 화백. |

목운 오견규 화백의 화집출판기념 개인전 ‘돌아·봄’이 27일까지 관선재 갤러리에서 열린다. |

매화는 언 땅 위에 꽃을 피워낸다. 한기가 가시지 않은 철, 홀로 핀 매화는 아름답다. 여린 꽃잎에서 배어나오는 맑고 그윽한 향은 무엇에 비할 바 아니다. 고고함과 고결함의 이미지는 곧잘 올곧은 선비에 비견된다.

올해 희수(喜壽·77)를 맞은 오 화백이 최근 화집을 내고 그 기념으로 개인전을 열고 있다.

‘돌아·봄’이라는 주제로 27일까지 관선재 갤러리에서 열리는 전시는 여러모로 의미가 깊다. 전시를 앞두고 받은 화집 ‘목운 오견규’(발해그래픽스)는 수행하는 자세로 창작에 임했던 그의 예술인생을 오롯이 담고 있다.

이번 전시에서 만나는 작품은 모두 30여 점.

“봄입니다. 물 흐르고 꽃 피는 시간입니다. 지나간 겨울과 가을, 그리고 여름을 돌아 봅니다. 농부가 밭을 고르듯 붓을 다듬고 먹을 갈았습니다. 그리고 50여 성상이 흘렀습니다. 막상 희수(喜壽)에 이르렀으나 별다른 것 없고 닳아진 벼루와 헌붓, 저를 닮은 작품 몇 점만 남았습니다. 이에 화집을 만들고 작은 작품으로 저를 돌아보는 전시회를 마련했습니다.”

초대장에 실린 글은 지나온 삶을 압축적으로 보여준다. 한편의 시다. 예술과 삶을 뭉뚱그려 담백하게 표현해 놓았다.(나중에 안 사실이지만 오 화백은 에세이로 등단한 수필가다) ‘닳아진 벼루’와 ‘헌붓’이 환기하는 것은 남루함이 아니라 고고함일 것이다.

김상철 동덕여대 교수는 ‘현실의 관조, 그 담백하고 건강한 시적 감수성의 세계’에서 “그의 운필은 모나고 억셈을 경계하며 부드럽고 온유한 가운데 단호하여 정갈함이 두드러진다”고 평한 바 있다.

전시실에 들어서면 그윽한 향기가 이편을 맞이한다. ‘엷은 얼음 위를 걷는 것과 같다’는 의미를 지닌 여리박빙(如履薄氷)의 마음으로 건너온 화필인생이 가늠되었다.

그는 젊은 청춘의 시절 공무원을 하다 갑작스레 방향전환을 했다. 70년대 전일화랑에서 열렸던 조방원 작품전을 봤던 게 계기였다. 요즘 말로 하면 단단히 ‘필’이 꽂혔던 것이다. 누구에게나 마음을 빼앗기게 되던 때가 있는데 그날이 바로 그런 순간이었다.

“스승의 작품에는 수묵의 현묘한 멋이 있어요. 여느 작가들과는 다른 발묵과 선염은 비교불가였습니다.”

1970년대는 가히 한국화 전성시대라 해도 무방할 만큼 남도에는 많은 화가들이 활동을 했다. 아산의 눈에 들었다는 것은 젊은 오견규 심중에 깃든 중심과 ‘인문의 씨앗’을 봤다는 것일 터다. ‘될 성부른 나무 떡잎부터 알아본다’는 예와 같은 경우를 이를 것이다.

전시실에서 눈에 띄는 작품은 ‘우매재동창하’(雨梅齋東窓下). 우매재의 동쪽 창 아래에 핀 매화는 화려하지도 그렇다고 가볍지도 않다. 적정한 선의 감성이 투영된 작품은 보는 이에게 동일한 정감을 환기한다. 담담함과 서정이 팽팽한 균형을 이룬다.

가느다란 대나무를 화폭에 옮긴 작품 앞에서는 오래도록 발길이 멈춰진다. 푸른 댓잎을 바라보는 것만으로도 상쾌해진다. 다시금 돌아봐지고 돌아봐진다. 작가가 ‘돌아·봄’이라는 주제를 전시 제목으로 삼은 이유를 알 것도 같다.

이선옥 의재미술관장은 ‘매화를 닮은 화가 목운(木雲) 오견규’에서 “그림의 격조는 ‘눈에 보이는 것(形狀)’에 있는 것이 아니라 ‘보이지 않는 것(意)’에 있다는 것을 아는 그는 지금 꽃피고 물흐르는 시간 앞에 서있다”며 “예술을 학문으로 여기며 여전히 자신을 다듬어가는 그들 사람들은 선비화가라고 칭한다”가 평한다.

/글·사진=박성천 기자 skypark@kwangju.co.kr