고부민란 발발 2월 15일 맞춰 130년 동학 기념하는 전시 열어

은암미술관 동학농민혁명 130주년 기념전 '비원; 긴 여정의 시작'

15일부터 3월 14일까지 총 17명 작가...판화, 회화, 설치, 영상 등

15일부터 3월 14일까지 총 17명 작가...판화, 회화, 설치, 영상 등

김화순 작 ‘붉은 우물’ |

“제가 동학농민혁명 연구를 중심으로 한국 근현대사 연구로 젊은 시절을 바쳤던 그 결정적인 계기가 되었던 것은 바로 1980년의 광주사건과 그 후의 야학운동이었습니다.”

40년 동학연구의 길을 걸어온 역사학자 박맹수 원광대 명예교수는 지난 2014년 펴낸 ‘동학농민전쟁과 일본-또 하나의 청일전쟁’(모시는 사람들)에 실린 ‘동학농민혁명과 현대한국-내가 걸었던 도정에서’라는 글에서 이렇게 말한 바 있다.

박 교수는 동학농민혁명이 80년 5·18민주화운동 연장선에 있다는 것을 확신했다. 최근 ‘동학 농민군 희생자를 기리는 사죄비’ 제막식이 나주에서 있었는데 그는 사죄비건립추진위원장을 맡아 4년간 헌신하기도 했다.

박 교수 외에도 동학은 양심 있는 지식인과 시민들, 학자들이 공통으로 관심을 갖고 있는 화두이자 지향해야 할 가치다. 5·18은 물론 3·1운동, 4·19혁명, 6·10민주항쟁의 뿌리가 모두 동학농민혁명에 닿아 있다.

올해는 동학농민혁명이 발발한 지 130주년이 되는 해다. 갑오년 1894년에 일어난 동학농민혁명은 반외세, 반봉건을 외쳤던 자주적 성격의 민중저항운동이었다.

동학농민혁명 130주년을 기념하는 의미있는 전시가 열려 화제다.

은암미술관(관장 채종기)이 마련한 ‘비원(悲願);긴 여정의 시작’이 그것. 15일부터 3월 14일까지 여는 이번 전시는 민중미술을 기반으로 하는 전국 17명 작가 작품이 출품됐다.(오픈식은 15일 오후 2시에 열린다) 고부민란이 일어난 것이 2월 15일이었던 데서 착안해 전시 시작을 15일로 정한 것이 눈길을 끈다.

채종기 관장은 “올해 전국에서 130주년 동학농민혁명 관련 다양한 행사들이 개최될 예정인데 가장 먼저 저희 미술관에서 그 의미를 짚어보는 전시를 개최하게 됐다”며 “주제가 말해주듯 당시 동민군들이 꿈꿨던 대동세상, 민중들의 염원이 작품 곳곳에 고스란히 투영돼 있다”고 말했다.

전시를 기획한 정여섭희 학예사는 “130년 동안의 지난한 여정의 의미를 톺아보는 데 초점을 맞췄다”며 “판화부터 회화, 설치, 영상, 퍼포먼스 등 다양한 매체를 볼 수 있다”고 밝혔다.

전시는 크게 두 섹션으로 진행된다.

‘혁명의 소용돌이’에서는 동학의 의미를 되새기고, 민중의 의로움을 만난다. 40여 년간 목판화에 매진해 온 김준권 작가의 ‘새야 새야’는 동학의 지도자 전봉준이 민중들을 일깨우는 모습을 형상화했다.

동학연작을 발표하는 등 사회변혁운동에 힘써 왔던 이철수 작가의 ‘동학연작-기민행렬 2’도 볼 수 있다. 1894년 외세의 침략과 권력층의 무능함과 부패가 결국 나라의 운명을 질곡에 빠뜨린 것을 초점화했다.

‘민중미술의 거장’이라고 일컫는 신학철 작가의 작품도 만날 수 있다. 거친 나뭇결에 민중의 염원을 거친 선으로 새긴 목판화 ‘유월 항쟁도’는 민중의 강인한 생명력이 투영돼 있다.

사회의 현실을 비판적 리얼리즘 미학으로 실천하며 목소리를 내는 홍성담 작가의 ‘시천주조화정(侍天主造化定)’도 관객을 맞는다. 동학의 정신을 걸개그림으로 보여주고 있는 대작이다.

민중화가 홍성민 작가의 ‘대나무와 새’는 왕조로 대변되는 봉건과 물신으로 표상화 된 지폐를 삽입해 발길을 붙든다. 김우성 작가의 ‘눈보라’는 공주 우금치에서 패한 동학농민군의 모습을 담고 있어 먹먹하게 한다.

‘역사를 마주한, 현시대에 던지는 질문들’ 섹션에서는 신자유주의 시대에 대응하는 현실주의의 방식을 고민하는 포스트 민중미술도 함께 선보인다.

울산민중미술 1세대로 알려진 박경열 작가는 환경, 노동 분야의 작품을 3D로 제작했으며 서지연 작가는 ‘Anima Mundi 2024 shaman king 이소사’에서 민중의 한을 표현하는 퍼포먼스를 영상과 함께 선보인다.

전상보 작가는 ‘만남’을 매개로 130년의 시간을 뛰어넘어 과거, 현재, 미래의 만남을 묘사한다. 동학혁명은 현재 진행형이라는 사실을 일깨운다. 윤은숙 작가는 동학농민혁명이 남긴 유산을 고민하며 그 정신을 생명의 영원성과 연결해 형상화했다.

/글·사진=박성천 기자 skypark@kwangju.co.kr

40년 동학연구의 길을 걸어온 역사학자 박맹수 원광대 명예교수는 지난 2014년 펴낸 ‘동학농민전쟁과 일본-또 하나의 청일전쟁’(모시는 사람들)에 실린 ‘동학농민혁명과 현대한국-내가 걸었던 도정에서’라는 글에서 이렇게 말한 바 있다.

박 교수 외에도 동학은 양심 있는 지식인과 시민들, 학자들이 공통으로 관심을 갖고 있는 화두이자 지향해야 할 가치다. 5·18은 물론 3·1운동, 4·19혁명, 6·10민주항쟁의 뿌리가 모두 동학농민혁명에 닿아 있다.

올해는 동학농민혁명이 발발한 지 130주년이 되는 해다. 갑오년 1894년에 일어난 동학농민혁명은 반외세, 반봉건을 외쳤던 자주적 성격의 민중저항운동이었다.

은암미술관에서 동학동민혁명 130주년 기념전 ‘비원; 긴 여정의 시작’이 15일부터 3월 14일까지 열린다. |

채종기 관장은 “올해 전국에서 130주년 동학농민혁명 관련 다양한 행사들이 개최될 예정인데 가장 먼저 저희 미술관에서 그 의미를 짚어보는 전시를 개최하게 됐다”며 “주제가 말해주듯 당시 동민군들이 꿈꿨던 대동세상, 민중들의 염원이 작품 곳곳에 고스란히 투영돼 있다”고 말했다.

전시를 기획한 정여섭희 학예사는 “130년 동안의 지난한 여정의 의미를 톺아보는 데 초점을 맞췄다”며 “판화부터 회화, 설치, 영상, 퍼포먼스 등 다양한 매체를 볼 수 있다”고 밝혔다.

전시는 크게 두 섹션으로 진행된다.

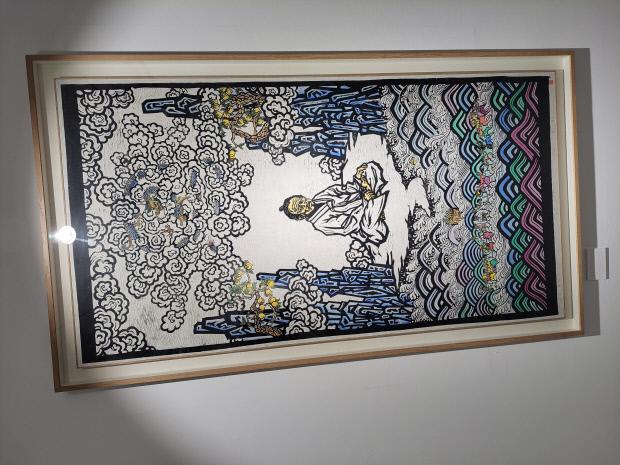

김준권 작 ‘새야 새야’ |

동학연작을 발표하는 등 사회변혁운동에 힘써 왔던 이철수 작가의 ‘동학연작-기민행렬 2’도 볼 수 있다. 1894년 외세의 침략과 권력층의 무능함과 부패가 결국 나라의 운명을 질곡에 빠뜨린 것을 초점화했다.

‘민중미술의 거장’이라고 일컫는 신학철 작가의 작품도 만날 수 있다. 거친 나뭇결에 민중의 염원을 거친 선으로 새긴 목판화 ‘유월 항쟁도’는 민중의 강인한 생명력이 투영돼 있다.

사회의 현실을 비판적 리얼리즘 미학으로 실천하며 목소리를 내는 홍성담 작가의 ‘시천주조화정(侍天主造化定)’도 관객을 맞는다. 동학의 정신을 걸개그림으로 보여주고 있는 대작이다.

민중화가 홍성민 작가의 ‘대나무와 새’는 왕조로 대변되는 봉건과 물신으로 표상화 된 지폐를 삽입해 발길을 붙든다. 김우성 작가의 ‘눈보라’는 공주 우금치에서 패한 동학농민군의 모습을 담고 있어 먹먹하게 한다.

‘역사를 마주한, 현시대에 던지는 질문들’ 섹션에서는 신자유주의 시대에 대응하는 현실주의의 방식을 고민하는 포스트 민중미술도 함께 선보인다.

울산민중미술 1세대로 알려진 박경열 작가는 환경, 노동 분야의 작품을 3D로 제작했으며 서지연 작가는 ‘Anima Mundi 2024 shaman king 이소사’에서 민중의 한을 표현하는 퍼포먼스를 영상과 함께 선보인다.

전상보 작가는 ‘만남’을 매개로 130년의 시간을 뛰어넘어 과거, 현재, 미래의 만남을 묘사한다. 동학혁명은 현재 진행형이라는 사실을 일깨운다. 윤은숙 작가는 동학농민혁명이 남긴 유산을 고민하며 그 정신을 생명의 영원성과 연결해 형상화했다.

/글·사진=박성천 기자 skypark@kwangju.co.kr