호남 누정-광주 양과동정

광주일보-한국학호남진흥원 공동기획

<4> 향약의 역사와 정신이 깃든 유서깊은 공간

창건시기 불확실…조선중기 추정

국사와 지역의 정책 등 논했던 곳

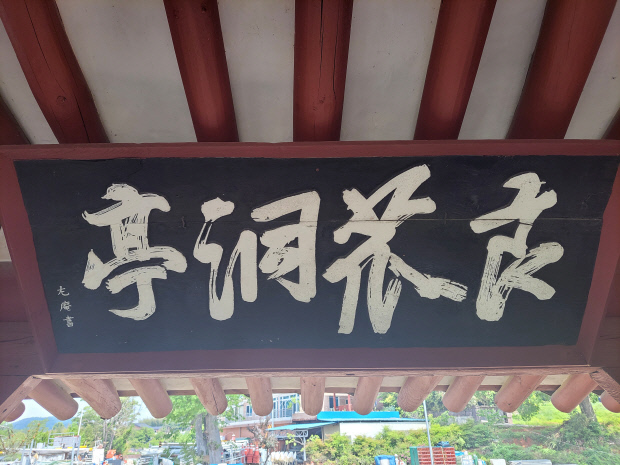

송시열이 쓴 현판 ‘양과동정’ 눈길

고경명의 ‘제양과모정’ 등 다수

<4> 향약의 역사와 정신이 깃든 유서깊은 공간

창건시기 불확실…조선중기 추정

국사와 지역의 정책 등 논했던 곳

송시열이 쓴 현판 ‘양과동정’ 눈길

고경명의 ‘제양과모정’ 등 다수

광주 남구의 양과동정은 향약의 역사와 정신이 면면히 계승되어 온 누정이다. |

그 누정에 가면 가슴이 트인다. 높다란 언덕에 오르면 저편에 펼쳐진 들녘이 보인다. 주변에 늘어선 나무들이 다소 시야를 가리기도 하지만 정취쯤으로 가벼이 넘길 정도다.

이곳에 정자를 세운 이들의 마음을 조금은 알 것도 같다. 뙤약볕 농사일을 하다가 잠시 들러 오수를 즐기거나 탁 트인 벌판을 보며 쉼을 얻었을 것이다. 혹여 이웃간에 소원하거나 마음에 걸리는 일이 있더라도 이곳에 오르면 툭툭 털어낼 수 있지 않았을까.

초여름의 문턱, 눈에 닿는 산야의 빛이 모두 연두다. 보드랍고 연하여 임의롭다. 어디를 가도 봄빛이 무성하고 나무와 꽃들은 반가운 인사를 건넨다.

양과동정(良과同亭). 광주시 남구 양과동에 자리한 정자다. ‘양과’라는 명칭은 ‘세종실록지리지’ 무진군조에 “예전에 속한 부곡이 둘이니 양과와 경지다”라는 기록에서 찾을 수 있다. “양과와 경지의 성은 모두 김(金)이다”라는 표현도 나온다. 기술된 내용을 토대로 짐작해보면 양과부곡과 경지부곡이 무진군에 속했는데 그곳에 거주하는 이들의 성은 김씨라는 것이다.

알려진 대로 ‘세종실록지리지’는 단종 2년인 1454년에 완간된 전국지리지다. 334개 고을의 역사와 호구, 성씨, 유적 등이 수록돼 있다. 조선 초기 때 완간된 것을 상정해보면 고려말기 자료 등이 상당수 담겼을 것으로 보인다.

물론 양과동정에 대한 기록은 이후 시기에도 나온다. 조선후기 고의상의 ‘양과동정중수기’에 따르면 정자의 정확한 설립 연대는 알 수 없지만 삼한시대로 추정된다. 일대에서 삼한시대의 토기나 삼국시대 유물 등이 출토된 근거가 이를 방증하는데 그만큼 양과동정의 유서가 깊다는 것이다.

이곳에서는 고경명 선생의 충혼이 서린 포충사가 지척이다. 문헌에는 고경명의 별서라고 전해오는데, 31세에 부친과 장인의 삭탈관직 여파로 파직돼 고향인 대촌에 칩거하며 회재 박광옥(1526~1593) 등과 시문을 즐겼다.

양과동정에선 광주 최초 향약의 발원지인 부용정도 멀지 않다. 여말선초 사람인 부용 김문발은 만년인 1416년 향촌 규율을 위해 부용정을 건립했는데, 그 자장 안에 양과동정이 있었던 것으로 보인다. 홍치년간(弘治年間·1488~1505)에 이루어진 동약 ‘양과동계’가 지금까지 내려오고 있다는 사실에서 근거를 찾을 수 있다.

물론 향약 시초는 중국 북송의 도학자 여씨(呂氏) 형제들로 보는 견해가 있다. 남전현이라는 지역에 터를 잡았던 이들은 향리 교화를 위해 4개 항목을 주창했다. 이른바 4대 강목인 덕업상권, 과실상규, 예속상교, 환난상휼이 그것으로 흔히 여씨 형제들이 살았던 지명을 따 남전향약이라 부른다.

그러나 우리나라 향약은 중국 송대의 그것과는 다르다. 학자들은 오랜 역사 속에서 계승 발전되어 온 상규상조(相規相助)라는 공동체 정책에서 파생됐다고 한다.

천득염 한국학호남진흥원장은 “우리나라의 향약은 중국의 그것과는 다른 마을 각각의 전통과 역사를 토대로 태동했기에 중국 향약과는 다른 특수성이 있다”며 “조선사회의 창발성과 다양한 문화가 꽃을 피울 수 있었던 이면에는 향약의 순기능이 있었을 것”이라고 설명했다.

양과동정이 삼한시대 창건된 것으로 추정되는 기록보다 좀 더 진전된 자료도 있다. 최형한(?~1504)이 지은 ‘제간원대’(題諫院臺)의 시가 그것이다. 최형한의 자는 탁경(卓卿)이며 호는 영사정. 그는 조선 전기 사간원헌납, 영암군수 등을 지냈다. 다음은 ‘제간원대’(題諫院臺)라는 시다.

“간원이란 명칭이 어찌 생겼을까

예각, 상대 높은 사람 대를 이어 태어났다네

선배들의 높은 풍류 어느 누가 이으리

난간 앞의 키 큰 나무 옛 봄빛을 띄었구나.”

‘간원대’라는 이름은 이곳에 출입했던 이들이 간관(諫官)으로 많이 배출된 데서 따랐다. 자연스레 양과동정에서 국사와 지역의 정책을 논했을 것은 당연지사다. 또한 왕에게 올릴 상소도 이곳에 모여 의논했을 것으로 보인다.

조일형 한국학호남진흥원 박사는 “이곳 양과동정은 현판은 우암 송시열 이 쓴 것으로 보아 누정의 건립 연대는 1600년대 중기로 추정된다”며 “안에는 누정 정수기를 비롯해 고경명의 ‘제양과모정’, 회재 박광옥의 ‘차유곡모정운’ 등 향약 등과 직간접적으로 연관된 현판이 다수 걸려 있다”고 말했다.

다음은 고경명이 쓴 ‘제양과모정’(題良苽茅亭)이라는 작품이다. 주변 마을의 목가적인 분위기가 운치를 더한다. 머리속에 그려지는 그림이 아슴하면서도 서정적이다.

“이웃끼리 불러 친절함이 배어 있으니

좋은 시절 몇 번이나 이 누정에 올랐던가

아궁이 하얀 연기 언덕 위에 걸쳐 있고

주막집 곁의 나무 바람결에 흔들이네

한 쌍의 새 우거진 숲에 날아들고

고목의 뿌리 위에 두어 술병 놓였구나

마을아이 모두 모여 즐거이 손뼉 치니

취한 기분에 겹쳐 즐거움이 그윽하네”

양과동정 계단을 내려오며 이런저런 상념이 떠나지 않는다. 오늘날 전통적 개념의 마을이 점차 사라져가는 것에 대한 아쉬움이다. 차를 타고 지방도를 달리다 보면 한갓진 곳임에도 아파트가 들어앉아 있는 것을 보게 된다. 가히 아파트 공화국이라는 말이 실감된다. 아파트는 이제 공룡이 된 지 오래다. 돈을 끌어들이고 공간을 잡아먹고 옛 마을의 전통까지 약탈하고 있으니 말이다.

회색의 콘크리트는 예전의 사립문이 주는 사람들간의 정리(情理)를 증발시켜버렸다. 사립문은 안과 밖이 열린 구조라 감성과 문리가 통용되고 정서의 넘나듦을 자유롭게 연계했다. 최소한의 안전장치 외에는 교류를 제한하지 않아 사람살이의 정을 느낄 수 있었다.

그에 비해 건물 전체가 콘크리트로 돼 있는 아파트는 이편과 저편을 철저하게 분리한다. 지방소멸이라는 추세를 비웃기라도 하는 것일까, 배타적인 담은 점점 키를 높여가고 있다. 아파트가 자본과 욕망을 볼모삼아 증식되는 사이 내남없이 어울리던 향촌의 문화와 전통은 설 자리를 잃었다. 오늘의 그 자리에 그나마 남은 누정이 귀한 까닭은 그 때문이다. 양과동정에서 옛 선비들의 고매한 사유와 사람살이의 정을 잠시 숙고해본다.

/글·사진=박성천 기자 skypark@kwangju.co.kr

이곳에 정자를 세운 이들의 마음을 조금은 알 것도 같다. 뙤약볕 농사일을 하다가 잠시 들러 오수를 즐기거나 탁 트인 벌판을 보며 쉼을 얻었을 것이다. 혹여 이웃간에 소원하거나 마음에 걸리는 일이 있더라도 이곳에 오르면 툭툭 털어낼 수 있지 않았을까.

송시열이 쓴 ‘양과동정’ 현판 |

물론 양과동정에 대한 기록은 이후 시기에도 나온다. 조선후기 고의상의 ‘양과동정중수기’에 따르면 정자의 정확한 설립 연대는 알 수 없지만 삼한시대로 추정된다. 일대에서 삼한시대의 토기나 삼국시대 유물 등이 출토된 근거가 이를 방증하는데 그만큼 양과동정의 유서가 깊다는 것이다.

이곳에서는 고경명 선생의 충혼이 서린 포충사가 지척이다. 문헌에는 고경명의 별서라고 전해오는데, 31세에 부친과 장인의 삭탈관직 여파로 파직돼 고향인 대촌에 칩거하며 회재 박광옥(1526~1593) 등과 시문을 즐겼다.

사방으로 탁 트인 정자는 개방성이 뛰어나 주변의 풍광을 감상하는 데 제격이다. |

물론 향약 시초는 중국 북송의 도학자 여씨(呂氏) 형제들로 보는 견해가 있다. 남전현이라는 지역에 터를 잡았던 이들은 향리 교화를 위해 4개 항목을 주창했다. 이른바 4대 강목인 덕업상권, 과실상규, 예속상교, 환난상휼이 그것으로 흔히 여씨 형제들이 살았던 지명을 따 남전향약이라 부른다.

그러나 우리나라 향약은 중국 송대의 그것과는 다르다. 학자들은 오랜 역사 속에서 계승 발전되어 온 상규상조(相規相助)라는 공동체 정책에서 파생됐다고 한다.

천득염 한국학호남진흥원장은 “우리나라의 향약은 중국의 그것과는 다른 마을 각각의 전통과 역사를 토대로 태동했기에 중국 향약과는 다른 특수성이 있다”며 “조선사회의 창발성과 다양한 문화가 꽃을 피울 수 있었던 이면에는 향약의 순기능이 있었을 것”이라고 설명했다.

양과동정이 삼한시대 창건된 것으로 추정되는 기록보다 좀 더 진전된 자료도 있다. 최형한(?~1504)이 지은 ‘제간원대’(題諫院臺)의 시가 그것이다. 최형한의 자는 탁경(卓卿)이며 호는 영사정. 그는 조선 전기 사간원헌납, 영암군수 등을 지냈다. 다음은 ‘제간원대’(題諫院臺)라는 시다.

“간원이란 명칭이 어찌 생겼을까

예각, 상대 높은 사람 대를 이어 태어났다네

선배들의 높은 풍류 어느 누가 이으리

난간 앞의 키 큰 나무 옛 봄빛을 띄었구나.”

‘양과동향약관’ |

‘간원대’라는 이름은 이곳에 출입했던 이들이 간관(諫官)으로 많이 배출된 데서 따랐다. 자연스레 양과동정에서 국사와 지역의 정책을 논했을 것은 당연지사다. 또한 왕에게 올릴 상소도 이곳에 모여 의논했을 것으로 보인다.

조일형 한국학호남진흥원 박사는 “이곳 양과동정은 현판은 우암 송시열 이 쓴 것으로 보아 누정의 건립 연대는 1600년대 중기로 추정된다”며 “안에는 누정 정수기를 비롯해 고경명의 ‘제양과모정’, 회재 박광옥의 ‘차유곡모정운’ 등 향약 등과 직간접적으로 연관된 현판이 다수 걸려 있다”고 말했다.

다음은 고경명이 쓴 ‘제양과모정’(題良苽茅亭)이라는 작품이다. 주변 마을의 목가적인 분위기가 운치를 더한다. 머리속에 그려지는 그림이 아슴하면서도 서정적이다.

“이웃끼리 불러 친절함이 배어 있으니

좋은 시절 몇 번이나 이 누정에 올랐던가

아궁이 하얀 연기 언덕 위에 걸쳐 있고

주막집 곁의 나무 바람결에 흔들이네

한 쌍의 새 우거진 숲에 날아들고

고목의 뿌리 위에 두어 술병 놓였구나

마을아이 모두 모여 즐거이 손뼉 치니

취한 기분에 겹쳐 즐거움이 그윽하네”

양과동정에서 가까운 빛고을 농촌테마공원. |

회색의 콘크리트는 예전의 사립문이 주는 사람들간의 정리(情理)를 증발시켜버렸다. 사립문은 안과 밖이 열린 구조라 감성과 문리가 통용되고 정서의 넘나듦을 자유롭게 연계했다. 최소한의 안전장치 외에는 교류를 제한하지 않아 사람살이의 정을 느낄 수 있었다.

그에 비해 건물 전체가 콘크리트로 돼 있는 아파트는 이편과 저편을 철저하게 분리한다. 지방소멸이라는 추세를 비웃기라도 하는 것일까, 배타적인 담은 점점 키를 높여가고 있다. 아파트가 자본과 욕망을 볼모삼아 증식되는 사이 내남없이 어울리던 향촌의 문화와 전통은 설 자리를 잃었다. 오늘의 그 자리에 그나마 남은 누정이 귀한 까닭은 그 때문이다. 양과동정에서 옛 선비들의 고매한 사유와 사람살이의 정을 잠시 숙고해본다.

/글·사진=박성천 기자 skypark@kwangju.co.kr