“나 없더라도, 북녘 가족에게 꼭 전해주오”

광주 남구 첫 발행 ‘이산가족 스토리북’ 들여다보니

이산가족 16명 가족과 이별 과정·고달픈 인생 등 담아

통일부·지자체 등 전국에 배부 평화교육 용도로 활용

이산가족 16명 가족과 이별 과정·고달픈 인생 등 담아

통일부·지자체 등 전국에 배부 평화교육 용도로 활용

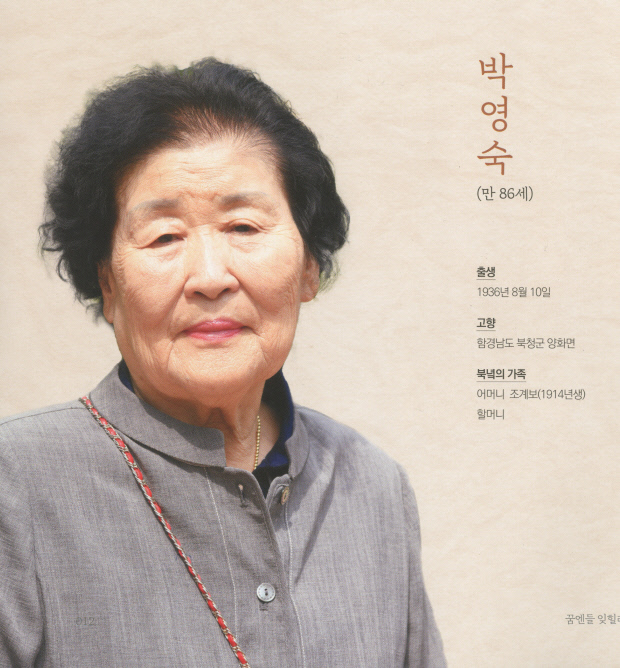

박영숙씨 |

‘꿈엔들 잊힐리야.’ 70년 동안 부모·형제와 만나지 못하고 그리움에 살고 있는 광주지역 이산가족들이 있다.

고향을 떠나 왔거나 전쟁으로 가족을 북녘에 두고온 이들은 가족을 만나겠다는 일념으로 버티며 살고 있다. 언젠가 만날 희망을 키우며 살아가는 16명의 이산가족 이야기가 담긴 책이 나왔다.

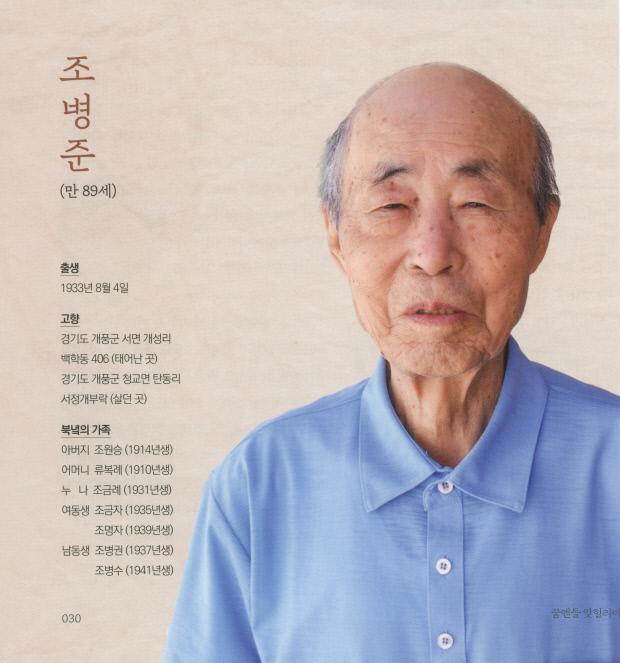

1960년부터 광주시 남구 월산동에 정착해 살고 있는 조병준(89)씨는 책을 통해 “그곳이 내 고향이어도, 그곳에 내 부모와 형제가 살아 있어도, 함부로 갈 수 없는 금단의 땅이 됐다”고 했다.

‘국가유공자의 집’이라는 팻말이 붙어 있는 집에 살고 있는 조씨는 국가유공증서를 자랑스럽지만 슬픈 증서라고 소개했다.

개풍군 개성리에서 태어난 그는 6·25전쟁이 일어나기 전까지 개성리에서 아버지를 도와 정미소에서 일했다고 한다.

전쟁에서 UN 연합군이 승기를 잡고 북으로 입성하면서 조씨는 북한 의용군에서 탈출한 사람으로 의심을 받아 거제도 포로수용소로 보내졌다. 이후 석방됐지만 하루 아침에 고아가 됐다.

북한 사람이라는 이유로 일자리조차 구할 수 없었던 조씨는 군인이 되기로 마음 먹었다. 전쟁이 끝났을 때 고향에 하루라도 더 빨리 갈 수 있다고 생각했기 때문이다.

전주에서 입대한 그는 최전방에서 전투를 벌였다. 고향에 가고 싶은 마음에 입대했지만 살아남기 위해 고향을 향해 총을 쏴야만 했다는 것이 조씨의 가슴 아픈 사연이다.

조씨는 앞에서는 동료가 죽고 그가 쏜 총탄에 고향사람과 형제들이 쓰러져 가는 비극을 겪었다. 전쟁이 끝나면 고향에 갈 수 있을 줄 알았지만 남북이 휴전선으로 갈라지면서 고향 땅을 70년 동안 밟지 못하고 있다.

함경남도 북청군 양화면이 고향인 박영숙(여·86)씨도 70여년간 어머니가 보고 싶을 때마다 ‘비 내리는 고모령’을 부른다고 한다. “어머님의 손을 놓고 떠나올 때엔 부엉새도 울었다오, 나도 울었소”라는 가사를 내뱉을 때마다 아직도 어머니의 얼굴과 고향 집 풍경이 눈에 선하다는 것이다.

한국전쟁이 한참인 1950년 12월께 중공군이 젊은 여자와 남자들을 잡아간다는 소문이 마을에 돌자 박씨의 어머니는 아버지와 사촌오빠에게 보따리를 싸주며 피란길을 재촉했다. 다시 만나자는 약속을 했지만 피란길이 어머니와의 마지막이었다는 것이 박씨의 사연이다.

어머니와 할머니를 두고 박씨는 중공군을 피해 속초, 주문진, 부산을 거쳐 거제도까지 내려왔다.

통일이 되기를 기다리다 박씨가 스물네살이 되자 박씨의 아버지는 결혼 상대를 알아봤다. 아버지가 원하는 사윗감은 이북 남자였다고 한다. 통일이 되면 고향으로 돌아가야 한다는 것이 그 이유다. 남한이 고향인 남자랑 결혼하면 가족이 다시 생이별할 수 있다고 생각했기 때문이다.

결국 아버지의 뜻대로 함경도 출신의 남성과 결혼을 한 박씨는 광주에 정착해 다시는 어머니를 만나지 못했다.

광주시 남구는 25일 이들 16명의 이야기를 담아낸 이산가족 스토리북 ‘꿈엔들 잊힐리야’라는 책을 발간하고 이들의 가슴아픈 사연을 풀어냈다.

이산가족들이 점차 고령이 되면서 생존자들이 줄고 있어 기록을 남겨야만 북측의 가족이나 일가 친척들에게 이들의 삶이 전달될 수 있다는 것이 이 책의 발행의 이유다.

책을 준비하는 과정에서 광주시 남구에 살던 원영애씨는 미처 자신의 이야기를 다 담지 못하고 지난 5월에 숨져 안타까움을 더하고 있다.

한편, 남구는 스토리 북 1000부를 발간해 통일부와 전국 지자체·학교 등에 배포해 평화교육 용도로 활용할 예정이다.

/민현기 기자 hyunki@kwangju.co.kr

고향을 떠나 왔거나 전쟁으로 가족을 북녘에 두고온 이들은 가족을 만나겠다는 일념으로 버티며 살고 있다. 언젠가 만날 희망을 키우며 살아가는 16명의 이산가족 이야기가 담긴 책이 나왔다.

‘국가유공자의 집’이라는 팻말이 붙어 있는 집에 살고 있는 조씨는 국가유공증서를 자랑스럽지만 슬픈 증서라고 소개했다.

개풍군 개성리에서 태어난 그는 6·25전쟁이 일어나기 전까지 개성리에서 아버지를 도와 정미소에서 일했다고 한다.

전쟁에서 UN 연합군이 승기를 잡고 북으로 입성하면서 조씨는 북한 의용군에서 탈출한 사람으로 의심을 받아 거제도 포로수용소로 보내졌다. 이후 석방됐지만 하루 아침에 고아가 됐다.

전주에서 입대한 그는 최전방에서 전투를 벌였다. 고향에 가고 싶은 마음에 입대했지만 살아남기 위해 고향을 향해 총을 쏴야만 했다는 것이 조씨의 가슴 아픈 사연이다.

조병준씨 |

함경남도 북청군 양화면이 고향인 박영숙(여·86)씨도 70여년간 어머니가 보고 싶을 때마다 ‘비 내리는 고모령’을 부른다고 한다. “어머님의 손을 놓고 떠나올 때엔 부엉새도 울었다오, 나도 울었소”라는 가사를 내뱉을 때마다 아직도 어머니의 얼굴과 고향 집 풍경이 눈에 선하다는 것이다.

한국전쟁이 한참인 1950년 12월께 중공군이 젊은 여자와 남자들을 잡아간다는 소문이 마을에 돌자 박씨의 어머니는 아버지와 사촌오빠에게 보따리를 싸주며 피란길을 재촉했다. 다시 만나자는 약속을 했지만 피란길이 어머니와의 마지막이었다는 것이 박씨의 사연이다.

어머니와 할머니를 두고 박씨는 중공군을 피해 속초, 주문진, 부산을 거쳐 거제도까지 내려왔다.

통일이 되기를 기다리다 박씨가 스물네살이 되자 박씨의 아버지는 결혼 상대를 알아봤다. 아버지가 원하는 사윗감은 이북 남자였다고 한다. 통일이 되면 고향으로 돌아가야 한다는 것이 그 이유다. 남한이 고향인 남자랑 결혼하면 가족이 다시 생이별할 수 있다고 생각했기 때문이다.

결국 아버지의 뜻대로 함경도 출신의 남성과 결혼을 한 박씨는 광주에 정착해 다시는 어머니를 만나지 못했다.

광주시 남구는 25일 이들 16명의 이야기를 담아낸 이산가족 스토리북 ‘꿈엔들 잊힐리야’라는 책을 발간하고 이들의 가슴아픈 사연을 풀어냈다.

이산가족들이 점차 고령이 되면서 생존자들이 줄고 있어 기록을 남겨야만 북측의 가족이나 일가 친척들에게 이들의 삶이 전달될 수 있다는 것이 이 책의 발행의 이유다.

책을 준비하는 과정에서 광주시 남구에 살던 원영애씨는 미처 자신의 이야기를 다 담지 못하고 지난 5월에 숨져 안타까움을 더하고 있다.

한편, 남구는 스토리 북 1000부를 발간해 통일부와 전국 지자체·학교 등에 배포해 평화교육 용도로 활용할 예정이다.

/민현기 기자 hyunki@kwangju.co.kr