반려동물 발작 원인과 치료 - 양재원 수의사·광주동물메디컬센터

반려동물 갑작스런 발작 땐 ‘눈 위’ 압박해 응급처치

‘발작’ 뇌의 전기 활동 변화로 신경전달 불균형 현상

불안 → 짖음 → 몸 숨기기 → 배뇨·경련 등 단계적 증상

뇌압 상승할 수 있어 머리 위치 15~30도 위쪽으로

빠른 시간 내 동물병원 방문해 발작 멈추게 해야

발작 길어질 수록 뇌에 돌이킬 수 없는 손상 입혀

‘발작’ 뇌의 전기 활동 변화로 신경전달 불균형 현상

불안 → 짖음 → 몸 숨기기 → 배뇨·경련 등 단계적 증상

뇌압 상승할 수 있어 머리 위치 15~30도 위쪽으로

빠른 시간 내 동물병원 방문해 발작 멈추게 해야

발작 길어질 수록 뇌에 돌이킬 수 없는 손상 입혀

반려동물이 발작 증세를 보이면 응급조치로 안구압박을 해준다. |

얼마 전 한 보호자가 의식을 잃고 쓰러진 요크셔테리어를 안고 급하게 병원을 방문했다. 원무과를 거치지 않고 바로 처치실로 데려가야 할 정도로 상태가 심각해 보였다.

간대성 발작(간질)으로 의심돼 바로 항경련제인 미다졸람(진정제)을 투여하고 안구압박을 실시했다. 발작으로 인한 근육 떨림과 고체온 증상을 보여 아이스팩으로 체온을 낮춰주며 상태를 지켜봤다. 다행히 차츰 체온은 정상으로 내려왔지만 며칠간 입원 치료를 받아야 했다.

요크셔테리어의 병명은 반려동물들에게 종종 발생하는 질병 중 하나인 ‘발작’이었다.

발작은 뇌의 정상적인 전기 활동에 급격한 변화로 뇌세포에서 통제되지 않은 신경전달 불균형이 발생하여 의식이나 운동 등에 변화를 일으키는 것을 뜻한다. 대부분의 사람들은 의학 드라마나 영화를 통해서만 발작을 접하기 때문에 함께 생활하고 있는 반려동물이 어느날 갑자기 발작을 일으킨다면 크게 놀랄 수 밖에 없다.

필자도 수의사가 되기 전까지는 살면서 단 한 번도 발작하는 사람이나 동물을 본 적이 없었다. 발작은 일반적으로 드문 질환이라고 생각할 수 있으나, 진료를 하다보면 생각보다 많은 사례의 발작 환견이 내원한다.

발작 증상은 보통 4단계를 거치는데, 불안이나 과도한 짖음, 숨는 행동 등 평소 보이지 않던 이상 행동(prodome)을 시작으로, 배뇨나 침 흘림, 구토, 반복적인 근 경련 등의 발작 전 징후(aura), 실제 발작(ictus)을 거쳐 발작이 끝난 이후에도 방향감각 상실이나 불안, 운동실조, 실명 등이 나타날 수 있다(post-ictus).

반려동물이 발작 증상을 보일 때 집에서 해 줄 수 있는 응급처치로는 안구압박(눈꺼풀을 닫고 지그시 눈을 눌러주는 행동)이 있는데, 미주신경을 자극해 발작파를 완화시키는 방법이다.

다만, 안구압박은 임시 방편이기 때문에 발작을 완전히 멈출 수는 없고, 긴 시간 지속되는 발작은 뇌에 회복이 불가능한 손상을 줄 수 있으므로 최대한 빠른 시간내 동물병원에 내원하여 항경련제 처치를 받는 것이 중요하다.

또한 머리를 아래쪽으로 내릴 경우 뇌압이 상승할 수 있으므로, 머리 위치를 15~30도 위쪽으로 유지하는 것도 도움이 된다.

양상에 따라서는 뇌의 전체에서 발작파가 발생하고 대부분 의식 소실을 동반하는 전신발작, 뇌의 부분에서만 발생해 보통 간대성 경련(반복적인 근경련) 형태로 나타나는 부분발작으로 나뉘며, 다른 질환(심부전 등)에 의한 기절도 발작으로 착각할 수 있으므로 반려동물이 발작 의심증상을 보인다면, 동영상을 찍어서 담당 수의사에게 보여주는 것도 큰 도움이 된다.

발작의 원인은 매우 다양하다. 일반적으로 뇌 외성의 원인부터 감별하며 이는 신체검사, 전반적인 혈액검사, 병력 상 호르몬 질환이 의심되는 경우 호르몬 검사 등을 진행하고, 여기에서 아무런 이상이 없을 경우 뇌 자체의 문제일 가능성을 두고 MRI(자기공명 영상장치) 촬영을 진행한다.

MRI에서는 뇌의 염증이나 부종, 종양, 출혈, 구조적 이상(뇌수두증 등)을 감별할 수 있으며, 간혹 아무런 이상이 없는 경우도 있는데, 이 경우 특발성 발작으로 진단하고 항경련제 투여를 진행한다. 특발성 발작의 경우 원인이 밝혀지지 않은 발작으로 보호자분 입장에서는 불안할 수 있으나 일반적인 예후가 가장 좋고, 뇌외성 원인에 의한 발작은 원인 질환의 심각도에 따라 예후가 달라지며, 뇌 자체의 구조적 원인에 의한 발작은 예후가 불량하다.

응급 상황에서는 빠르게 작용하는 항경련제를 정맥으로 투약하여 발작을 멈추는 것이 관건이며, 안정화되면 오랜 시간 작용하는 항경련제로 변경, 먹는 약으로 관리하는 것이 일반적인 수순이다. 그 외 뇌압을 낮춰줄 수 있는 감압처치를 진행할 수 있으며, 약물에 반응하지 않는 발작은 입원 후 프로포폴 투약으로 1~2일 정도 재운 이후 안정화되는 경우도 있다.

다만 항경련제 투약은 원인에 대한 치료라기보다는 증상을 완화시키는 대증적 치료의 성격이 강하므로, 뇌외성·뇌내성 원인에 대한 감별 후 환자에게 맞는 치료계획을 세우는 것이 중요하다.

발작의 장기 관리(항경련제 투약)는 일반적으로 두부외상 등 뇌손상 이력이 명확하거나 MRI촬영에서 뚜렷한 뇌의 이상이 있을 때, 중첩발작(status epilepticus) 상태로 내원했을 때, 6개월 이내 2회 이상의 발작이 있을 때, 발작 후 징후(이상행동 등)가 오래 지속될 때, 발작의 심각도가 점점 증가할 때 지시된다.

치료의 목적은 발작의 완전 소실이 아니라 항경련제의 부작용(간독성 등)을 최소화하면서 발작 발생 빈도의 감소와 정도(심각도)를 완화하는데 그 의의가 있다. 항경련제 투약 후 적어도 1~2년 이상 발작이 재발하지 않으면, 감량을 고려해 볼 수 있다.

/정리=이보람 기자 boram@kwangju.co.kr

간대성 발작(간질)으로 의심돼 바로 항경련제인 미다졸람(진정제)을 투여하고 안구압박을 실시했다. 발작으로 인한 근육 떨림과 고체온 증상을 보여 아이스팩으로 체온을 낮춰주며 상태를 지켜봤다. 다행히 차츰 체온은 정상으로 내려왔지만 며칠간 입원 치료를 받아야 했다.

발작은 뇌의 정상적인 전기 활동에 급격한 변화로 뇌세포에서 통제되지 않은 신경전달 불균형이 발생하여 의식이나 운동 등에 변화를 일으키는 것을 뜻한다. 대부분의 사람들은 의학 드라마나 영화를 통해서만 발작을 접하기 때문에 함께 생활하고 있는 반려동물이 어느날 갑자기 발작을 일으킨다면 크게 놀랄 수 밖에 없다.

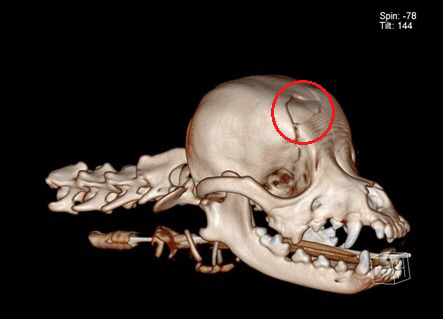

CT 촬영으로 발견된 반려동물 두부 외상. |

반려동물이 발작 증상을 보일 때 집에서 해 줄 수 있는 응급처치로는 안구압박(눈꺼풀을 닫고 지그시 눈을 눌러주는 행동)이 있는데, 미주신경을 자극해 발작파를 완화시키는 방법이다.

다만, 안구압박은 임시 방편이기 때문에 발작을 완전히 멈출 수는 없고, 긴 시간 지속되는 발작은 뇌에 회복이 불가능한 손상을 줄 수 있으므로 최대한 빠른 시간내 동물병원에 내원하여 항경련제 처치를 받는 것이 중요하다.

또한 머리를 아래쪽으로 내릴 경우 뇌압이 상승할 수 있으므로, 머리 위치를 15~30도 위쪽으로 유지하는 것도 도움이 된다.

양상에 따라서는 뇌의 전체에서 발작파가 발생하고 대부분 의식 소실을 동반하는 전신발작, 뇌의 부분에서만 발생해 보통 간대성 경련(반복적인 근경련) 형태로 나타나는 부분발작으로 나뉘며, 다른 질환(심부전 등)에 의한 기절도 발작으로 착각할 수 있으므로 반려동물이 발작 의심증상을 보인다면, 동영상을 찍어서 담당 수의사에게 보여주는 것도 큰 도움이 된다.

발작의 원인은 매우 다양하다. 일반적으로 뇌 외성의 원인부터 감별하며 이는 신체검사, 전반적인 혈액검사, 병력 상 호르몬 질환이 의심되는 경우 호르몬 검사 등을 진행하고, 여기에서 아무런 이상이 없을 경우 뇌 자체의 문제일 가능성을 두고 MRI(자기공명 영상장치) 촬영을 진행한다.

MRI에서는 뇌의 염증이나 부종, 종양, 출혈, 구조적 이상(뇌수두증 등)을 감별할 수 있으며, 간혹 아무런 이상이 없는 경우도 있는데, 이 경우 특발성 발작으로 진단하고 항경련제 투여를 진행한다. 특발성 발작의 경우 원인이 밝혀지지 않은 발작으로 보호자분 입장에서는 불안할 수 있으나 일반적인 예후가 가장 좋고, 뇌외성 원인에 의한 발작은 원인 질환의 심각도에 따라 예후가 달라지며, 뇌 자체의 구조적 원인에 의한 발작은 예후가 불량하다.

발작 증세로 입원 치료를 받고 있는 반려견 |

다만 항경련제 투약은 원인에 대한 치료라기보다는 증상을 완화시키는 대증적 치료의 성격이 강하므로, 뇌외성·뇌내성 원인에 대한 감별 후 환자에게 맞는 치료계획을 세우는 것이 중요하다.

발작의 장기 관리(항경련제 투약)는 일반적으로 두부외상 등 뇌손상 이력이 명확하거나 MRI촬영에서 뚜렷한 뇌의 이상이 있을 때, 중첩발작(status epilepticus) 상태로 내원했을 때, 6개월 이내 2회 이상의 발작이 있을 때, 발작 후 징후(이상행동 등)가 오래 지속될 때, 발작의 심각도가 점점 증가할 때 지시된다.

치료의 목적은 발작의 완전 소실이 아니라 항경련제의 부작용(간독성 등)을 최소화하면서 발작 발생 빈도의 감소와 정도(심각도)를 완화하는데 그 의의가 있다. 항경련제 투약 후 적어도 1~2년 이상 발작이 재발하지 않으면, 감량을 고려해 볼 수 있다.

양재원 수의사 |

/정리=이보람 기자 boram@kwangju.co.kr