[월봉서원 공간의 미학과 의미] 흐트러짐 없는 고봉의 ‘빙월’같은 성품 고스란히

선현 정신 집약…임진왜란·사원철폐 파고 휩쓸려 1978년 재건립

빙월당·장판각·명성재 등 고매한 정신 투영…추모 사당 숭덕사도

빙월당·장판각·명성재 등 고매한 정신 투영…추모 사당 숭덕사도

월봉서원은 16세기 조선을 대표하는 성리학자 고봉 기대승의 학덕과 인품을 기리기 위해 건립됐다. |

올해는 고봉 기대승 서세 450주년이 되는 해다. 이 기획은 한국학호남진흥원이 주최하고 전남대 호남학연구원이 주관하는 기념행사의 하나로 마련됐다. ‘다시 고봉을 만나다’라는 대주제 아래 고봉과 관련된 장소, 자연경물, 역사적 인물 및 문헌자료를 재발견하는 데 초점을 맞췄다.

한낮의 서원에는 고즈넉한 분위기가 감돌았다. 좌청룡 우백호 양 봉우리를 거느린 백우산(白牛山)의 풍경은 소담하면서도 수려했다. 어느 곳에서나 볼 수 있는 시골 마을의 풍경이라고 하기에는 서원에는 격조 깊은 풍경이 자리했다.

오랜만에 찾은 월봉서원. 21세기 AI 인공지능 시대에 서원이라니, 혹자는 시대의 조류와 맞지 않는다고 말할 수도 있을 것이다. 무한경쟁 시대가 아닌가. 굳이 뒤를 돌아보면서, 걸음은 앞으로 내디딜 필요가 있는 것인가 라고 묻는다.

좀처럼 여유를 찾기 힘든 시절이다. 어떤 이는 심신이 지쳐 한가롭게 는적는적할 여유가 없다고들 한다. 게으름을 피울 만한 계제가 못 된다는 말이다. “성급하게 굴지 않고 사리 판단을 너그럽게 하는 마음의 상태”를 여유(餘裕)라고 한다. 그것은 또한 삶의 속도와 반비례한다. 천천히, 여유를 갖고 산다는 것은 무한경쟁이라는 속도의 엑셀레이터에서 발을 떼는 것이다.

정교하게 시스템화 된 일상은 끊임없이 속도를 강제한다. 앞만 보고 달리라는 것이다. 그러나 한번쯤 그 정형화되고, 프로그램화돼 있는 장치에서 내려와야 한다. 여유(餘裕)는 거저 주어지지 않는다. 결단에서 시작된다. 결단은 마음의 덕목이다.

서원을 찾는 것은 그런 연유다. 마음과 시간의 넉넉함을 외부의 조건에 결부시키지 마라! 월봉서원(月峯書院)을 찾아가면서 드는 생각이다. 한가로움은 세상의 잣대를 덜어내고 스스로 마음의 수평을 맞출 때 얻을 수 있다.

그러고 보면 서원에서 찾는 여유는 ‘여유’(旅儒)일 수도 있겠다. 서원은 유학의 근간인 선현의 정신이 집약된 곳이다. 학문과 도학을 비롯해 예의, 지조 같은 덕목이 드리워진 공간이다. 옛 선비들의 고준담론과 고풍의 정취가 깃든 공간이다.

고봉(高峰) 기대승(1527~1572)은 광주 광산 출신으로 16세기 조선을 대표하는 성리학자다. 본관은 행주(幸州)이며 시호는 문헌(文憲)이다. 그는 문인이되 철학자였으며 정치인이었다.

알려진대로 퇴계 이황과 사단칠정을 비롯한 성리논변으로 학문적 지평을 넓혔다. 그들의 성리학적 논변과 사유는 후세대인 율곡에 지대한 영향을 미쳤다. 학계에서는 고봉과 퇴계의 사칠논변을 매개로 조선의 성리학은 학문적 성취와 도약을 이룬 것으로 보고 있다.

사단(四端)은 인간 본성에서 발현되는 도덕적 능력을, 칠정(七情)은 인간의 본성이 사물과 접하면서 드러나는 자연적 감정을 일컫는다. 하늘의 이치와 사람의 심성이 일치한다는 성리학의 명제를 토대로 한 두 거두의 통유(通儒)는 유교의 전개 과정에 있어 의미있는 발자취로 평가된다.

월봉서원은 고봉의 학덕과 사상을 기리기 위해 조성됐다. 고봉 선생 사후 7년인 1578년에 호남의 유생들이 신룡동인 낙암 아래에 건립했다. 당시 망천사라는 사당을 세운 것이 시초였다. 이후 임진왜란을 거치며 사당이 피해를 입었고 지금의 산월동인 동천으로 이전했다. 1654년 효종이 ‘월봉’이라는 서원의 명칭을 사액하면서 사우를 비롯해 동재와 서재, 강당을 갖추었다.

그러나 안타깝게 월봉서원은 1868년 대원군의 사원철폐의 파고를 넘지 못했다. 1941년 지금의 위치에 빙원당을 지으면서 새롭게 서원의 모습을 갖추게 된다. 1978년에는 사당과 장판각, 내삼문, 외삼문을 건립했으며 1981년 오늘의 모습을 갖춘 것으로 전해온다.

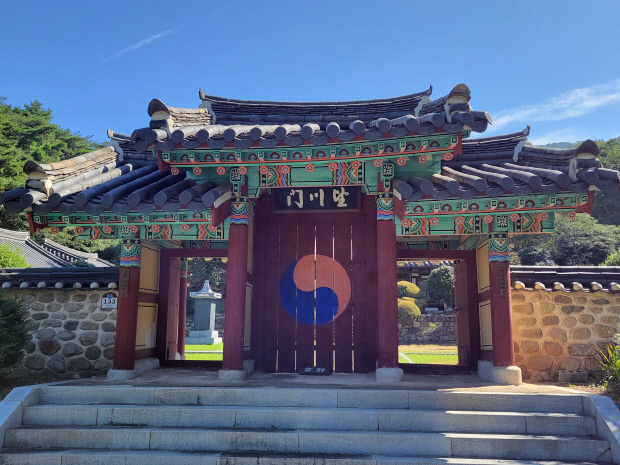

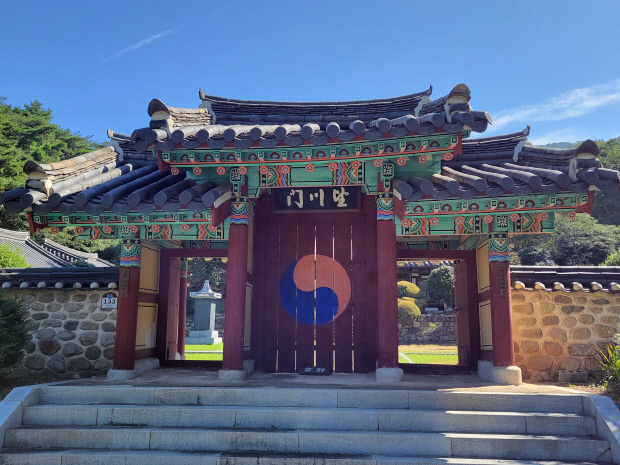

서원의 정문인 외삼문은 망천문(望川門)으로 불린다. 문의 한가운데는 태극문양이 눈에 띈다. 단정하면서 고풍스러운 문양은 전체적인 외삼문의 구조와 조화를 이룬다. 안으로 들어서는 이들에게는 한번쯤 이곳에 온 이유를 숙고해야 할 것 같다.

외삼문을 통해 들어가면 빙월당(氷月堂)을 보게 된다. 시적인 당호다. ‘빙월’은 고봉의 얼음처럼 깨끗하고 투명한 천품을 이른다. 원래는 빙심설월(氷心雪月)에서 유래했으며 정조가 하사했다고 전해진다. 눈 내리는 달밤의 차가운 마음은 예리한 통찰과 지고한 학문을 아우른다. 고봉의 영민함과 식견, 예지가 모두 통용되는 의미을 터다.

오늘의 세상은 빙월과 같은 성품을 갖춘 학자들을 찾기가 쉽지 않다. 아세(阿世)를 위해 곡학(曲學)을 하는 이들이 많은 세태에서 빙월이 상정하는 천품은 너무도 귀하다.

이름만으로도 건물의 품격이 전해온다. 빙월당은 정면 7칸, 측면 3칸의 팔작지붕으로 이루어져 있다. 그다지 높지 않은 산 아래 펼쳐진 팔작지붕의 건물은 평온한 기운을 준다. 부드러운 곡선과 모나지 않는 전체적인 조화가 일품이다. 한치의 흐트러짐도 없어 보이는 것은 빙월에 값하는 정신과 이를 구현하고자 하는 이들의 마음이 하나로 연하여 있다는 것을 말해준다.

툇마루에 앉아 앞을 굽어본다. 서늘한 바람이 불어와 이마를 씻으며 지나간다. 흘러가는 바람에 고봉이 읊조렸던 ‘만망’(晩望)이라는 시가 떠오른다. 그의 시는 석양 무렵 마을의 풍경을 일별하는 심사가 드리워져 있다. 쓸쓸하면서도 애달픈 심상이 느껍다.

‘꽃이 피어 봄은 초가에 머물러 있고/ 산에는 석양이 물들었네/ 가을 하늘 아래 홀로 지팡이 짚고 있으니/ 맑은 이슬이 옷깃을 적시네…’

절로 시심이 불연히 일어난다. 철학자였으며 시인이었던 고봉의 문장은 읽을수록 담박한 여운을 준다. 황혼 무렵 찾은 마을에서 옛 시절을 회고하는 심상은 쓸쓸함 그 자체였으리라.

그의 시를 읊으며 빙월당 인근을 찬찬히 돌아본다. 동재인 명성재는 월봉서원의 기숙사다. ‘명성’(明誠)은 말 그대로 배움에 있어 성실하다는 뜻을 담고 있다. 마음을 다하고 뜻을 다하고 정진하면 배움의 지극한 도에 이를 것이기 때문이다.

서재인 존성재(存省齋)가 주는 의미도 결코 가볍지 않다. ‘자기를 성찰한다’는 것은 큰 사람만이 할 수 있다. 스스로를 돌아보는 일은 쉽지 않다. 배움의 궁극의 길은 자신을 깨닫고 그 깨달음의 바탕 위에 일신한다는 의미일 게다.

장판각은 월봉서원 자료를 보관하는 공간이다. 고봉의 문집 11권의 판각 474매와 충신당, 명성재, 존성재 등의 현판이 보관돼 있다. 고봉 사유의 집결지라 해도 무방하다. 고매함의 극치, 심미의 문장의 오롯이 투영돼 있을 거다.

서원의 가장 안쪽 높은 곳에는 숭덕사가 있다. 고봉을 배향한 사당이다.

언덕 너머 사당을 향해 잠시 예를 갖춘다.

/글·사진=박성천 기자 skypark@kwangju.co.kr

한낮의 서원에는 고즈넉한 분위기가 감돌았다. 좌청룡 우백호 양 봉우리를 거느린 백우산(白牛山)의 풍경은 소담하면서도 수려했다. 어느 곳에서나 볼 수 있는 시골 마을의 풍경이라고 하기에는 서원에는 격조 깊은 풍경이 자리했다.

월봉서원 현판. |

서원을 찾는 것은 그런 연유다. 마음과 시간의 넉넉함을 외부의 조건에 결부시키지 마라! 월봉서원(月峯書院)을 찾아가면서 드는 생각이다. 한가로움은 세상의 잣대를 덜어내고 스스로 마음의 수평을 맞출 때 얻을 수 있다.

그러고 보면 서원에서 찾는 여유는 ‘여유’(旅儒)일 수도 있겠다. 서원은 유학의 근간인 선현의 정신이 집약된 곳이다. 학문과 도학을 비롯해 예의, 지조 같은 덕목이 드리워진 공간이다. 옛 선비들의 고준담론과 고풍의 정취가 깃든 공간이다.

망천문. |

알려진대로 퇴계 이황과 사단칠정을 비롯한 성리논변으로 학문적 지평을 넓혔다. 그들의 성리학적 논변과 사유는 후세대인 율곡에 지대한 영향을 미쳤다. 학계에서는 고봉과 퇴계의 사칠논변을 매개로 조선의 성리학은 학문적 성취와 도약을 이룬 것으로 보고 있다.

사단(四端)은 인간 본성에서 발현되는 도덕적 능력을, 칠정(七情)은 인간의 본성이 사물과 접하면서 드러나는 자연적 감정을 일컫는다. 하늘의 이치와 사람의 심성이 일치한다는 성리학의 명제를 토대로 한 두 거두의 통유(通儒)는 유교의 전개 과정에 있어 의미있는 발자취로 평가된다.

망천문. |

그러나 안타깝게 월봉서원은 1868년 대원군의 사원철폐의 파고를 넘지 못했다. 1941년 지금의 위치에 빙원당을 지으면서 새롭게 서원의 모습을 갖추게 된다. 1978년에는 사당과 장판각, 내삼문, 외삼문을 건립했으며 1981년 오늘의 모습을 갖춘 것으로 전해온다.

서원의 정문인 외삼문은 망천문(望川門)으로 불린다. 문의 한가운데는 태극문양이 눈에 띈다. 단정하면서 고풍스러운 문양은 전체적인 외삼문의 구조와 조화를 이룬다. 안으로 들어서는 이들에게는 한번쯤 이곳에 온 이유를 숙고해야 할 것 같다.

장판각 |

오늘의 세상은 빙월과 같은 성품을 갖춘 학자들을 찾기가 쉽지 않다. 아세(阿世)를 위해 곡학(曲學)을 하는 이들이 많은 세태에서 빙월이 상정하는 천품은 너무도 귀하다.

이름만으로도 건물의 품격이 전해온다. 빙월당은 정면 7칸, 측면 3칸의 팔작지붕으로 이루어져 있다. 그다지 높지 않은 산 아래 펼쳐진 팔작지붕의 건물은 평온한 기운을 준다. 부드러운 곡선과 모나지 않는 전체적인 조화가 일품이다. 한치의 흐트러짐도 없어 보이는 것은 빙월에 값하는 정신과 이를 구현하고자 하는 이들의 마음이 하나로 연하여 있다는 것을 말해준다.

기숙사인 명성재. |

‘꽃이 피어 봄은 초가에 머물러 있고/ 산에는 석양이 물들었네/ 가을 하늘 아래 홀로 지팡이 짚고 있으니/ 맑은 이슬이 옷깃을 적시네…’

절로 시심이 불연히 일어난다. 철학자였으며 시인이었던 고봉의 문장은 읽을수록 담박한 여운을 준다. 황혼 무렵 찾은 마을에서 옛 시절을 회고하는 심상은 쓸쓸함 그 자체였으리라.

그의 시를 읊으며 빙월당 인근을 찬찬히 돌아본다. 동재인 명성재는 월봉서원의 기숙사다. ‘명성’(明誠)은 말 그대로 배움에 있어 성실하다는 뜻을 담고 있다. 마음을 다하고 뜻을 다하고 정진하면 배움의 지극한 도에 이를 것이기 때문이다.

존성재. |

장판각은 월봉서원 자료를 보관하는 공간이다. 고봉의 문집 11권의 판각 474매와 충신당, 명성재, 존성재 등의 현판이 보관돼 있다. 고봉 사유의 집결지라 해도 무방하다. 고매함의 극치, 심미의 문장의 오롯이 투영돼 있을 거다.

서원의 가장 안쪽 높은 곳에는 숭덕사가 있다. 고봉을 배향한 사당이다.

언덕 너머 사당을 향해 잠시 예를 갖춘다.

/글·사진=박성천 기자 skypark@kwangju.co.kr