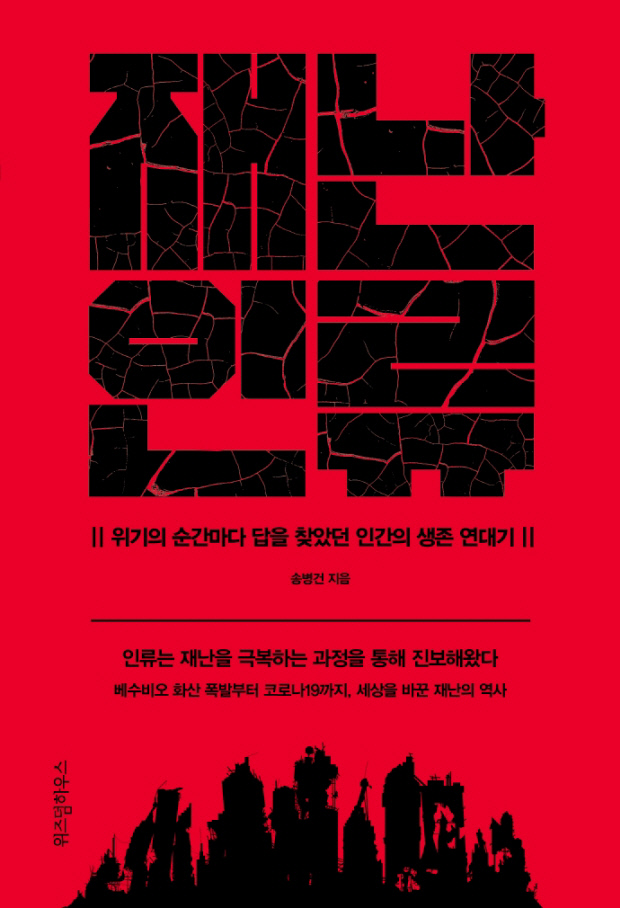

[박성천 기자가 추천하는 책] 재난 인류-송병건 지음

자연재해부터 바이러스까지 세상을 바꾼 재난의 역사

|

IAEA(국제원자력기구)가 책정한 지난 2011년 후쿠시마 원전사고는 7등급인 ‘대형사고’였다. 1986년 체르노빌 원전사고와 같은 동일한 등급이다. 당시 거대 지진으로 쓰나미가 발생했고 들이친 바닷물로 발전소 전력공급이 중단됐다. 냉각수 펌프 가동 중단은 원자로 온도 상승으로 이어졌고, 원자로 압력용기가 녹아내렸다. 방사능 누출사고가 일어나자 일본 정부는 반경 20km 내 영역을 경계구역으로 지정했다. 모든 거주민의 출입 또한 금지됐다.

원전사고는 복합적 성격의 재난이다. 수십 만 주민이 삶의 터전을 잃은 것에서 그치지 않는다. 방사능물질은 대기와 바다, 농산물 등을 통해 인접국으로 이동하기 때문에 재난의 세계화나 다름없다.

코로나 팬데믹으로 지구촌에서 수많은 사망자가 발생했다. 미국과 오스트레일리아에서는 수개 월간의 산불로 적잖은 이재민이 발생했다. 비단 외국에서 뿐 아니라 얼마 전 광주 화정동에서는 아파트 외벽 붕괴사고가 일어나 소중한 인명을 잃었다.

인간은 누구나 부지불식간에 일어나는 사고에서 예외일 수 없다. 예상치 못한 사고는 어느 곳도 안전하지 못하다는 사실을 보여준다. 예방 교육과 대응 기술이 발달했다고 하지만 여전히 위험은 우리 삶을 위협한다.

장구한 역사 속에서 인류는 재난을 어떻게 인식하고 대응했을까? 재난에 무력했던 인류가 비상사태가 발생했을 때 이를 수습할 수 있었던 힘은 무엇이었을까?

세상을 바꾼 재난의 역사를 조명한 책이 발간됐다. ‘산업재해의 탄생’의 저자인 성균관대 송병건 박사가 펴낸 ‘재난인류’는 인류의 삶과 위험의 역사에 초점을 맞췄다. 베수비오 화산 폭발부터 오늘날 코로나까지를 아우른다.

초기 인류는 예측하기 어려운 자연 변화나 식량을 확보하는 과정에서 다양한 위험에 직면했다. 원시시대에는 맹수의 공격, 홍수와 가뭄, 질병이 큰 위협 요인이었다. 자연물 가운데 힘 있는 대상을 토템으로 섬겼고 금기를 설정했다. 샤먼을 통해 절대자의 뜻을 파악하려는 노력을 기울였다.

화산은 인류의 기억에 강한 인상을 남겼다. 시뻘건 용암과 하늘을 까맣게 뒤덮는 화산재는 두려움 그 자체다. 79년 배수비오 화산폭발로 고대도시 폼페이가 화산재에 묻혔다. 1815년 인도네시아 탐보라 화산은 1만 명 사망자를 냈으며 이후 발생한 기근으로 8만 명이 아사했다.

중세를 휩쓴 최악의 재난은 흑사병이었다. 당시 5년간 유럽 인구 3분의 1이 사망했고 중국, 인도 등에서도 많은 사람들이 목숨을 잃었다. 대항해시대에는 감염병이 복병이었다. 유럽에서 건너온 감염병은 아메리카 원주민들에게는 치명적이었다. 천연두, 홍역, 발진푸스는 면역력을 갖지 못한 원주민들을 죽음으로 내몰았다.

계몽의 시대는 합리성에 대한 신뢰가 최고조에 달했다. 계몽주의자들은 ‘이성’을 신무기 삼아 새로운 도전을 했다. 물론 재난을 대하는 태도도 달라졌다. 신의 노여움으로 재난이 발생했다는 관점은 비판의 대상이 됐다. 그동안 축적된 지구와 천체에 대한 자연과학적 지식을 통해 재난에 대한 새로운 관점을 견지했다.

당시 지질학적 재난 가운데 가장 흔했던 것은 지진이었다. 사람들이 느끼는 수준의 지진은 전 세계에서 해마다 100만건이 발생한다. 지진은 붕괴와 산사태, 상하수도를 파괴해 물을 오염시킨다. 유럽에서 기록된 가장 강력한 지진은 1775년 포르투갈 리스본 지진이었다. 당시 리스본 인구가 20만 명이었는데 10만 명이 숨졌다.

산업혁명과 도시화로 석탄이 등장했다. 석탄은 영국이 ‘세계의 공장’이라는 지위를 갖게 한 근인이었다. 그러나 탄광작업은 위험을 수반했다. 특히 폭약을 많이 사용하는 광업의 속성상 폭발사고가 빈번했다. 탄광노동자들은 진폐증에 시달렸고 죽기 직전까지 고통을 감수해야 했다.

교통의 발달은 재난의 변화를 가져왔다. 특히 공업화시대의 철도 사고는 관심을 끌었다. 사고 현장이 적나라하게 드러나는 속성 때문이었다. 그 후 20세기를 거쳐 재난에 대한 지식, 대응 기술이 발전했다. 그러나 여전히 재난은 진행형이다.

<위즈덤하우스·2만2000원>

/박성천 기자 skypark@kwangju.co.kr

코로나 팬데믹으로 지구촌에서 수많은 사망자가 발생했다. 미국과 오스트레일리아에서는 수개 월간의 산불로 적잖은 이재민이 발생했다. 비단 외국에서 뿐 아니라 얼마 전 광주 화정동에서는 아파트 외벽 붕괴사고가 일어나 소중한 인명을 잃었다.

장구한 역사 속에서 인류는 재난을 어떻게 인식하고 대응했을까? 재난에 무력했던 인류가 비상사태가 발생했을 때 이를 수습할 수 있었던 힘은 무엇이었을까?

세상을 바꾼 재난의 역사를 조명한 책이 발간됐다. ‘산업재해의 탄생’의 저자인 성균관대 송병건 박사가 펴낸 ‘재난인류’는 인류의 삶과 위험의 역사에 초점을 맞췄다. 베수비오 화산 폭발부터 오늘날 코로나까지를 아우른다.

79년 배수비오 화산폭발을 모티브로 한 카를 브률로프 작 ‘폼페이 최후의 날’ (1830~1833년) |

화산은 인류의 기억에 강한 인상을 남겼다. 시뻘건 용암과 하늘을 까맣게 뒤덮는 화산재는 두려움 그 자체다. 79년 배수비오 화산폭발로 고대도시 폼페이가 화산재에 묻혔다. 1815년 인도네시아 탐보라 화산은 1만 명 사망자를 냈으며 이후 발생한 기근으로 8만 명이 아사했다.

중세를 휩쓴 최악의 재난은 흑사병이었다. 당시 5년간 유럽 인구 3분의 1이 사망했고 중국, 인도 등에서도 많은 사람들이 목숨을 잃었다. 대항해시대에는 감염병이 복병이었다. 유럽에서 건너온 감염병은 아메리카 원주민들에게는 치명적이었다. 천연두, 홍역, 발진푸스는 면역력을 갖지 못한 원주민들을 죽음으로 내몰았다.

계몽의 시대는 합리성에 대한 신뢰가 최고조에 달했다. 계몽주의자들은 ‘이성’을 신무기 삼아 새로운 도전을 했다. 물론 재난을 대하는 태도도 달라졌다. 신의 노여움으로 재난이 발생했다는 관점은 비판의 대상이 됐다. 그동안 축적된 지구와 천체에 대한 자연과학적 지식을 통해 재난에 대한 새로운 관점을 견지했다.

당시 지질학적 재난 가운데 가장 흔했던 것은 지진이었다. 사람들이 느끼는 수준의 지진은 전 세계에서 해마다 100만건이 발생한다. 지진은 붕괴와 산사태, 상하수도를 파괴해 물을 오염시킨다. 유럽에서 기록된 가장 강력한 지진은 1775년 포르투갈 리스본 지진이었다. 당시 리스본 인구가 20만 명이었는데 10만 명이 숨졌다.

산업혁명과 도시화로 석탄이 등장했다. 석탄은 영국이 ‘세계의 공장’이라는 지위를 갖게 한 근인이었다. 그러나 탄광작업은 위험을 수반했다. 특히 폭약을 많이 사용하는 광업의 속성상 폭발사고가 빈번했다. 탄광노동자들은 진폐증에 시달렸고 죽기 직전까지 고통을 감수해야 했다.

교통의 발달은 재난의 변화를 가져왔다. 특히 공업화시대의 철도 사고는 관심을 끌었다. 사고 현장이 적나라하게 드러나는 속성 때문이었다. 그 후 20세기를 거쳐 재난에 대한 지식, 대응 기술이 발전했다. 그러나 여전히 재난은 진행형이다.

<위즈덤하우스·2만2000원>

/박성천 기자 skypark@kwangju.co.kr