[베를린 케테 콜비츠 미술관] 민중예술가 콜비츠, 전쟁에 핏줄 잃고 ‘반전 투사’ 되다

‘민중 예술가’ 콜비츠

판화·조각에 노동자 팍팍함 담아

‘직조공 봉기’·‘농민전쟁’ 등 탄생

빌라 로마나상 수상 등 명성 얻어

‘반전 예술가’ 콜비츠

2차 세계대전서 18세 둘째 아들 사망

전쟁의 참혹함, 작품으로 세상에 알려

‘피에타’ 등 동아시아 민중미술에 영향

판화·조각에 노동자 팍팍함 담아

‘직조공 봉기’·‘농민전쟁’ 등 탄생

빌라 로마나상 수상 등 명성 얻어

‘반전 예술가’ 콜비츠

2차 세계대전서 18세 둘째 아들 사망

전쟁의 참혹함, 작품으로 세상에 알려

‘피에타’ 등 동아시아 민중미술에 영향

콜비츠 두상 |

베를린의 근교에 있는 샤로텐부르크는 베르구르엔 미술관(현대미술 컬렉션), 사진박물관 등이 들어서 있는 문화특구다. 이들 가운데 근래 예술에 관심이 있는 애호가나 관광객들이라면 빠뜨리지 않고 들르는 곳이 있다. 세계적인 판화가이자 참여미술의 선구자로 불리는 ‘케테 콜비츠 미술관’이다. 반전(反戰)과 평화주의에 앞장선 거장의 예술혼을 기리기 위해 1986년 개관한 미술관은 베를린을 상징하는 대표적인 문화공간이다.

아담한 3층 건물의 미술관 정원에 들어서자 무심한 표정의 여성사진이 방문객을 맞는다. 그녀의 눈과 마주친 순간, 왠지 모를 먹먹함이 가슴 한켠에 퍼진다. 흑백 사진 속 주인공은 케테 콜비츠(Kathe Kollwitz·1867∼1945)다. 아들과 손자를 모두 전쟁으로 잃은 비극을 예술로 승화시킨 독일 표현주의의 대가다.

착잡해진 마음을 추스리고 들어선 미술관은 외관 처럼 소박하다. 1871년 건립된 사업가 셔머(Schirmer)의 저택을 리모델링해서인지 여느 미술관 처럼 화려한 모습은 아니다.

하지만 케테 콜비츠 미술관의 색깔은 독특한 전시 동선에 있다. 그녀의 드라마틱한 삶이 1867년, 1914년, 1945년을 중심으로 한편의 다큐멘터리 처럼 밀도있게 펼쳐져 있다.

가장 먼저 맞닥뜨리게 되는 1층은 그녀의 행복했던 시절(1914년 이전)의 이야기다. 그녀에게 있어 ‘1914년’은 개인적으로나 예술가로서, 매우 중요한 의미를 지녔기 때문이다. 1914년 10월까지만 해도 케테 콜비츠는 평범한 주부이자 엄마이고 화가였다. 아니 누구보다도 행복한 삶을 누리는 ‘여자’였다. 동프로이센의 쾨니히스베르크 출신인 그녀는 결혼과 함께 베를린으로 이주해 세상을 떠날 때까지 이 곳에 머물렀다.

대학시절 만난 의대생 남편은 노동자들을 보살피는 훌륭한 의사가 됐고, 그녀는 그런 남편을 옆에서 내조하며 어린시절 부터 꿈꿨던 그림을 그렸다. 남편의 병원이 자리하고 있는 베를린의 프란츠바우어 베르그는 가난한 노동자들이 많이 사는 전형적인 변두리 동네였다. 아픈 몸을 이끌고 병원을 찾는 주민들은 가난했고 희망도 없었다.

하지만 그녀는 이들에게서 작품의 영감을 얻었다. 비록 팍팍한 현실에 찌든 노동자들이지만 작가의 눈에는 ‘아름다운’ 존재로 보였다. 열악한 노동환경속에서도 자신과 가족을 위해 땀을 흘리는 그들의 삶이야 말로 숭고하다고 여겼다.

그녀의 대표작으로 꼽히는 ‘직조공 봉기’(The Weaver’s Revolt), ‘농민전쟁’(Peasants War) 연작이 이 시기에 세상에 나왔다.

특히 이 때는 예술적인 명성 만큼이나 개인적으로도 매우 평온한 시기였다. 든든한 남편과 반듯하게 성장한 두 아들, 여기에 화가로서 더 이상 부러울 것이 없는 ‘장밋빛 인생’이었다. 그래서인지 이 시기의 자화상들은 1914년 이후에 그린 그것들과 달리 안온한 표정을 짓고 있다.

실제로 당시 그녀는 ‘케테 콜비츠’라는 아티스트로 당당히 자신의 이름을 미술계에 알리기 시작했다. 막스 클링거가 설립한 재단이 수여하는 빌라 로마나(Villa Romana)상을 수상(1907년)하는 등 파리와 이탈리아를 방문하며 인맥을 넓혔다.

“당신의 아들이 전사했습니다.” 하지만 ‘봄날’도 잠시, 1914년 10월 청천벽력 같은 비보가 그녀에게 날아든다. 제2차 세계대전에 자원했던 둘째 아들 페터(Peter Kollbitz)가 벨기에 인근 전장터에서 사망했다는 부고를 접한 것이다. 당시 아들의 나이는 불과 18살이었다. 단 한줄로 쓸 수 밖에 없었던 그녀의 일기장이 말해주듯 ‘아들이 세상을 떠난 이후 콜비츠는 ‘새로운 세상’속으로 거침없이 들어간다. 이전과는 다른 반전주의의 투사로 전면에 나서게 되는 전환점을 맞게 된 것이다. 아들의 죽음은 이날 이후 누구보다도 행복했던 그녀를 평생 극도의 슬픔과 상실감에 시달리게 했다.

그도 그럴것이 아들의 입대를 말리지 않은 죄책감 때문이다. 1차 세계대전이 터지자 페터는 입대를 결심하고 콜비츠 부부에게 허락을 바랬다. 남편인 카를은 아들의 참전을 반대했지만 그녀는 하늘이 보살펴줄 것이라는 믿음으로 전쟁에 나가는 아들을 붙잡지 않았다.

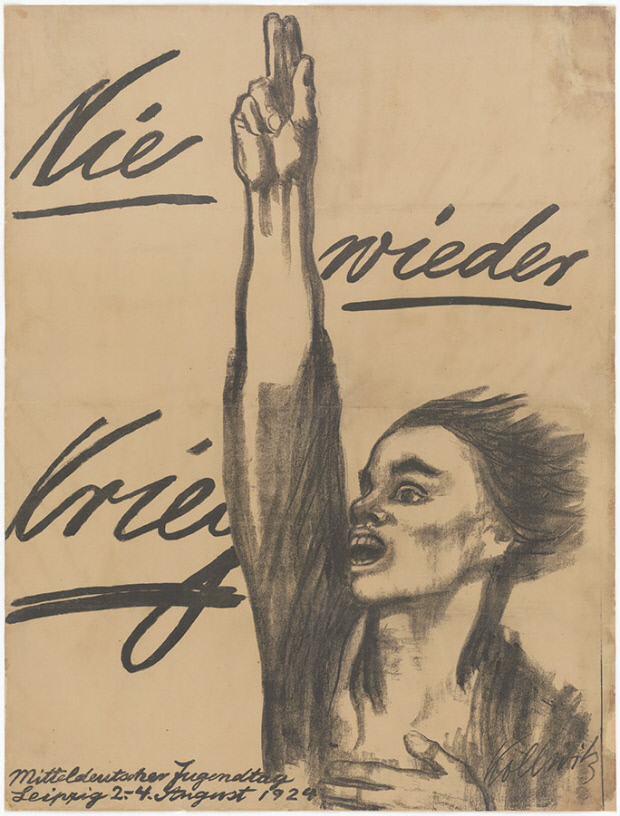

아들의 죽음을 통해 전쟁의 참혹함을 뼈저리게 깨달은 그녀는 더 이상 “씨앗(생명)을 짓이겨서는 안 된다”고 생각했다. 자식을 잃은 슬픔과 고통은 비단 그녀 만이 아닌, 자식을 전쟁에 보낸 독일의 모든 부모의 것이기도 했기 때문이다. 더 이상 실의에 빠지지 않기로 한 그녀는 전쟁으로 아들을 잃은 모든 어머니를 대신해 전쟁의 참혹함과 광기의 잔인함을 세상에 알리기로 했다.

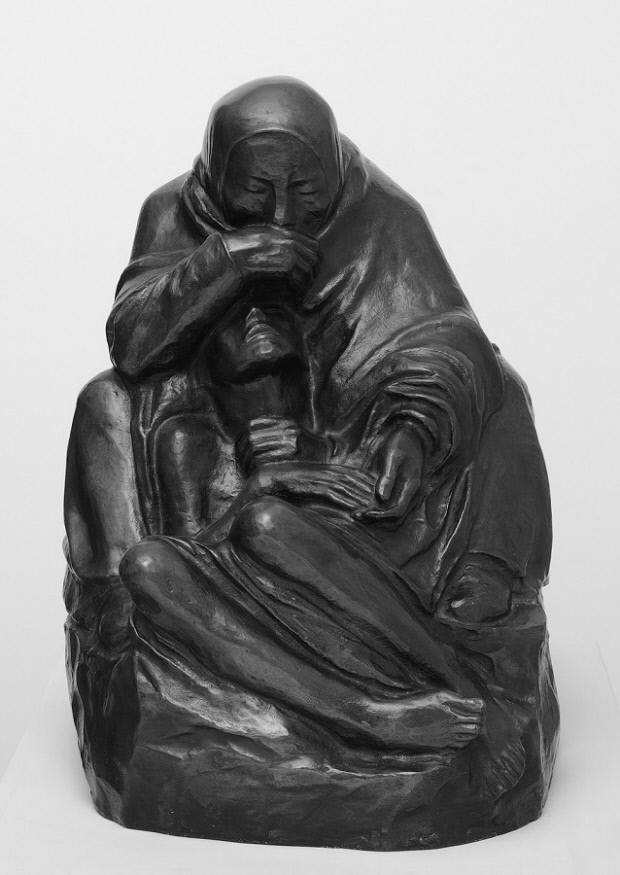

이 때부터 콜비츠는 반전주의, 평화주의의 메시지가 담긴 판화, 조각(석고, 청동) 작업에 매달리기 시작했다. 반전의 기념비적인 작품으로 꼽히는 ‘피에타’(Pieta-Mother with Dead Son), ‘아이를 보호하는 엄마’(Mother Protecting her child), ‘씨앗은 짓밟혀서는 안 된다’(Seed for Sowing Should not be Milled) 등의 작품들이 독일과 전 세계 각국에 퍼졌다.

전시장에 내걸린 이들 작품들은 관람객들에게 잊을 수 없는 감정을 느끼게 한다. 그녀의 작품 속에 등장하는 ‘여성’의 슬픔과 고뇌가 그대로 전해지기 때문이다. 아들과 손자를 전쟁(2차 세계대전)으로 잃은 자신의 개인사를 그대로 녹여낸 ‘씨앗은 짓밟혀서는 안 된다’는 열매껍질이 씨앗을 보호하듯 어린 아이들을 품안에 꼭 품고 있는 여성의 강인한 팔뚝과 의연한 표정이 가슴을 적신다.

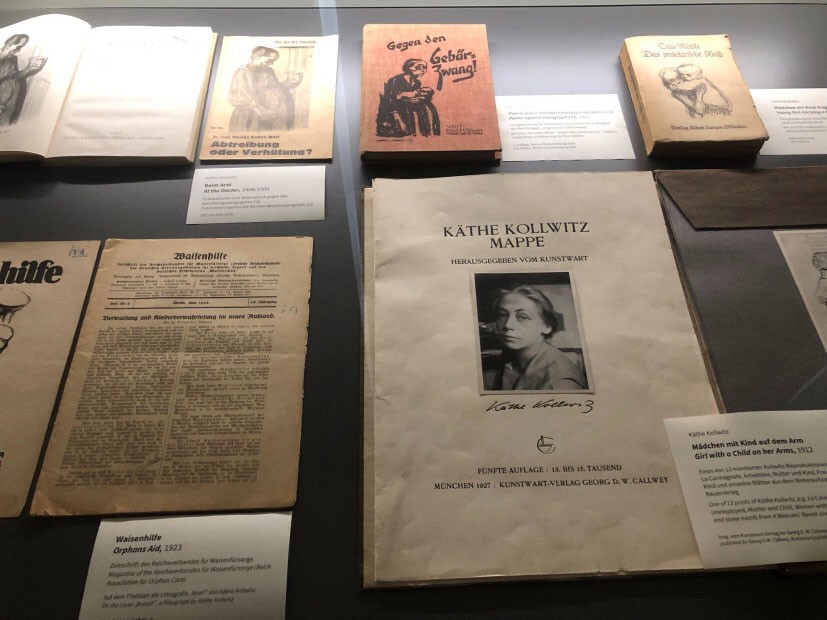

무엇보다 가로와 세로 길이가 40㎝ 정도 되는 ‘피에타’ 상 앞에 서면 시대의 억압과 개인의 고통을 인내한 여인의 마음과 하나가 된 듯한 착각이 들기도 한다. 특히 전시장 한켠에 꾸며진 그녀의 일기장과 두 아들과 주고 받은 편지들을 읽다 보면 쉽게 발걸음이 떨어지지 않는다.

또한 그녀의 대표작 가운데 하나인 ‘어머니들’(Tower of Mothers)은 한국을 비롯한 일본 오키나와, 중국 등 동아시아의 민중미술에 큰 영향을 준 작품이기도 하다. 초창기 정밀한 동판화에 농민항쟁이나 파업 등을 형상화하다가 1914년 이후 단순 투박한 선묘의 석판, 목판화에 전쟁, 가난에 고통받는 민중상을 주로 표현한 그녀의 작품들은 한국, 중국의 신목판화 운동에 적지 않은 영향을 미쳤다.

케테 콜비츠 미술관의 홍보담당 애스트리드 보처(Astrid Bottcher)는 “세계 미술사에 한 획을 그은 그녀의 다양한 판화와 조각, 드로잉 작품을 한 자리에서 볼 수 있는 건 매우 의미있는 여정”이라면서 “코로나19를 맞아 매월 마지막 주 일요일에 45분간 진행하는 온라인 가이드 투어는 베를린의 위대한 작가 콜비츠의 컬렉션 뿐만 아니라 그녀의 삶을 입체적으로 체험할 수 있는 기회다”고 말했다.

전시 관람을 마치고 나오자 1층 로비의 벽면에 적힌 글귀가 묵직한 울림을 남긴다. “콜비츠는 (두 아들의)어머니이자 카를의 아내였고, 평화주의자였으며 사회운동가였다.”

/베를린=박진현 문화선임기자 jhpark@kwangju.co.kr

착잡해진 마음을 추스리고 들어선 미술관은 외관 처럼 소박하다. 1871년 건립된 사업가 셔머(Schirmer)의 저택을 리모델링해서인지 여느 미술관 처럼 화려한 모습은 아니다.

케테 콜비츠 미술관 정문에 세워진 콜비츠 사진. |

가장 먼저 맞닥뜨리게 되는 1층은 그녀의 행복했던 시절(1914년 이전)의 이야기다. 그녀에게 있어 ‘1914년’은 개인적으로나 예술가로서, 매우 중요한 의미를 지녔기 때문이다. 1914년 10월까지만 해도 케테 콜비츠는 평범한 주부이자 엄마이고 화가였다. 아니 누구보다도 행복한 삶을 누리는 ‘여자’였다. 동프로이센의 쾨니히스베르크 출신인 그녀는 결혼과 함께 베를린으로 이주해 세상을 떠날 때까지 이 곳에 머물렀다.

죽은 둘째 페터를 품에 안고 있는 모습의 ‘피에타’(1938년 작) |

하지만 그녀는 이들에게서 작품의 영감을 얻었다. 비록 팍팍한 현실에 찌든 노동자들이지만 작가의 눈에는 ‘아름다운’ 존재로 보였다. 열악한 노동환경속에서도 자신과 가족을 위해 땀을 흘리는 그들의 삶이야 말로 숭고하다고 여겼다.

그녀의 대표작으로 꼽히는 ‘직조공 봉기’(The Weaver’s Revolt), ‘농민전쟁’(Peasants War) 연작이 이 시기에 세상에 나왔다.

특히 이 때는 예술적인 명성 만큼이나 개인적으로도 매우 평온한 시기였다. 든든한 남편과 반듯하게 성장한 두 아들, 여기에 화가로서 더 이상 부러울 것이 없는 ‘장밋빛 인생’이었다. 그래서인지 이 시기의 자화상들은 1914년 이후에 그린 그것들과 달리 안온한 표정을 짓고 있다.

실제로 당시 그녀는 ‘케테 콜비츠’라는 아티스트로 당당히 자신의 이름을 미술계에 알리기 시작했다. 막스 클링거가 설립한 재단이 수여하는 빌라 로마나(Villa Romana)상을 수상(1907년)하는 등 파리와 이탈리아를 방문하며 인맥을 넓혔다.

“당신의 아들이 전사했습니다.” 하지만 ‘봄날’도 잠시, 1914년 10월 청천벽력 같은 비보가 그녀에게 날아든다. 제2차 세계대전에 자원했던 둘째 아들 페터(Peter Kollbitz)가 벨기에 인근 전장터에서 사망했다는 부고를 접한 것이다. 당시 아들의 나이는 불과 18살이었다. 단 한줄로 쓸 수 밖에 없었던 그녀의 일기장이 말해주듯 ‘아들이 세상을 떠난 이후 콜비츠는 ‘새로운 세상’속으로 거침없이 들어간다. 이전과는 다른 반전주의의 투사로 전면에 나서게 되는 전환점을 맞게 된 것이다. 아들의 죽음은 이날 이후 누구보다도 행복했던 그녀를 평생 극도의 슬픔과 상실감에 시달리게 했다.

그도 그럴것이 아들의 입대를 말리지 않은 죄책감 때문이다. 1차 세계대전이 터지자 페터는 입대를 결심하고 콜비츠 부부에게 허락을 바랬다. 남편인 카를은 아들의 참전을 반대했지만 그녀는 하늘이 보살펴줄 것이라는 믿음으로 전쟁에 나가는 아들을 붙잡지 않았다.

아들의 죽음을 통해 전쟁의 참혹함을 뼈저리게 깨달은 그녀는 더 이상 “씨앗(생명)을 짓이겨서는 안 된다”고 생각했다. 자식을 잃은 슬픔과 고통은 비단 그녀 만이 아닌, 자식을 전쟁에 보낸 독일의 모든 부모의 것이기도 했기 때문이다. 더 이상 실의에 빠지지 않기로 한 그녀는 전쟁으로 아들을 잃은 모든 어머니를 대신해 전쟁의 참혹함과 광기의 잔인함을 세상에 알리기로 했다.

‘다시는 전쟁이 없어야 한다’(1924년 작) |

베를린의 샤로텐부르크에 자리한 케테 콜비츠 미술관은 민중예술가이자 사회운동가였던 콜비츠의 삶과 예술을 되돌아 볼 수 있는 공간이다. <사진제공=케테 콜비츠 미술관> |

콜비츠의 일기와 편지 |

‘어머니들’ |

케테 콜비츠 미술관의 홍보담당 애스트리드 보처(Astrid Bottcher)는 “세계 미술사에 한 획을 그은 그녀의 다양한 판화와 조각, 드로잉 작품을 한 자리에서 볼 수 있는 건 매우 의미있는 여정”이라면서 “코로나19를 맞아 매월 마지막 주 일요일에 45분간 진행하는 온라인 가이드 투어는 베를린의 위대한 작가 콜비츠의 컬렉션 뿐만 아니라 그녀의 삶을 입체적으로 체험할 수 있는 기회다”고 말했다.

전시 관람을 마치고 나오자 1층 로비의 벽면에 적힌 글귀가 묵직한 울림을 남긴다. “콜비츠는 (두 아들의)어머니이자 카를의 아내였고, 평화주의자였으며 사회운동가였다.”

/베를린=박진현 문화선임기자 jhpark@kwangju.co.kr