배동신 화백, 기법과 색감으로 수채화 지평 넓힌 선구자

광주시립미술관 ‘배동신·양수아-100년의 유산’전 <하>

전통과 현대 접목, 조형미 개척

무등산·자화상 둥 대표작 전시

박수근·문학수·이중섭과 인연

자신의 최고작으로 ‘누드’ 꼽아

전통과 현대 접목, 조형미 개척

무등산·자화상 둥 대표작 전시

박수근·문학수·이중섭과 인연

자신의 최고작으로 ‘누드’ 꼽아

한국 수채화단의 큰산 배동신 화백의 작품을 만나는 ‘배동신·양수아 -100년의 유산’전이 광주시립미술관에서 열리고 있다. |

‘기법과 색감으로 이룬 수채화의 성(城)’(이경성 미술평론가), ‘무등산처럼 폭이 큰 작은 거인’(김인환 조선대 교수)

올해 탄생 100년을 맞은 배동신(1920~2008) 화백을 일컫는 말이다. 사실, 전통회화나 유화 등 다른 장르와 달리 한국 수채화는 오랫동안 하나의 예술형식으로 인정받지 못하고 기초적인 회화 과정으로만 인식돼왔다. 그런 상황에서 배 화백은 수채화를 하나의 장르로 확고히 세우고, 수채화의 지평을 넓혀온 선구자로 꼽힌다. “한국인의 정서는 기름보다 물로 표현되어야한다”라고 말해왔던 그는 평생을 수채화에 집중해왔고 동양인 특유의 정서뿐 아니라, 전통화법과 현대적 회화 형식을 접목하는 등 기법의 조형미를 개척하며 일가를 이루었다. 그를 따르던 지역의 예술인들은 술을 좋아하던, ‘시대의 낭만주의자’로도 그를 기억한다.

2020 광주미술아카이브전 ‘배동신·양수아-100년의 유산’전(2021년 4월18일까지)에서는 평생 수채화만을 고집하며 70여년간 화업에 몰두해온 배 화백의 무등산, 누드, 정물, 자화상, 데생 등 주요 대표작과 함께 사진, 팸플릿, 영상 등을 만날 수 있다.

광주 송정리에서 태어난 배 화백은 ‘그림이 그리고 싶어’ 한약방에서 일하며 가업을 잇길 바랬던 아버지의 뜻을 져버리고 집을 나온다. 16세 때 한국의 명산을 그리려면 금강산으로 가야한다는 생각에 무작정 금강산을 찾은 그는 그곳에서 우연히 박수근을 만나 사사하고 문학수, 장리석 등과도 교유한다.

1939년 일본으로 건너가 가와바타 미술학교에 다니던 그는 이곳에서 양수아를 만나고 도코에서 활동하며 이중섭과도 인연을 맺는다. 특히 일본 자유미술창작가협회 공모전에 입상하고 정회원이 된 그에겐 ‘조선의 천재’라는 수식어가 붙기도 했다.

일본인 미술교수의 딸 와타나베 마세와의 사이에서 아들을 낳고 해방 후 귀국해 나주에 정착한 그는 광주서중, 전남여고 등에서 교사로 재직하지만 1950년 처와 자식이 일본으로 떠나고, 1958년 전남여고 시절 제자였던 김연규와 결혼한다. 김 씨는 피아노 레슨을 하며 배 화백을 정성으로 내조했다.

배 화백은 ‘무등산의 화가’로 불린다. 전시장에선 다양한 무등산 작품을 만날 수 있다. 그는 ‘순하니 누워서 잠자듯이 여유있고 덤덤하게 자리한’ 무등산에 올라 늘 비슷한 자리에서 무등산을 화폭에 담았다. 그는 “무등산은 특히 덩어리가 큽디다. 무등산이 남도를 상징하는 것도 있겠지만, 제가 그리는 그림의 본질이랄까요.”라며 무등산에 의미를 부여했다. 전시에서는 1939년 목단에 그린 무등산 작품을 시작으로 1950~1960년대 무등산의 풍광을 다채롭게 보여준다.

그의 수채화 작품은 선이 독특하다. 일본 유학시절부터 루오를 좋아했던 그는 굵은 선을 적극적으로 활용하고, 갈필로 긁어낸 듯한 투박함과 붓끝으로 긁어내는 화법을 통해 자신만의 수채화 세계를 만들어갔다.

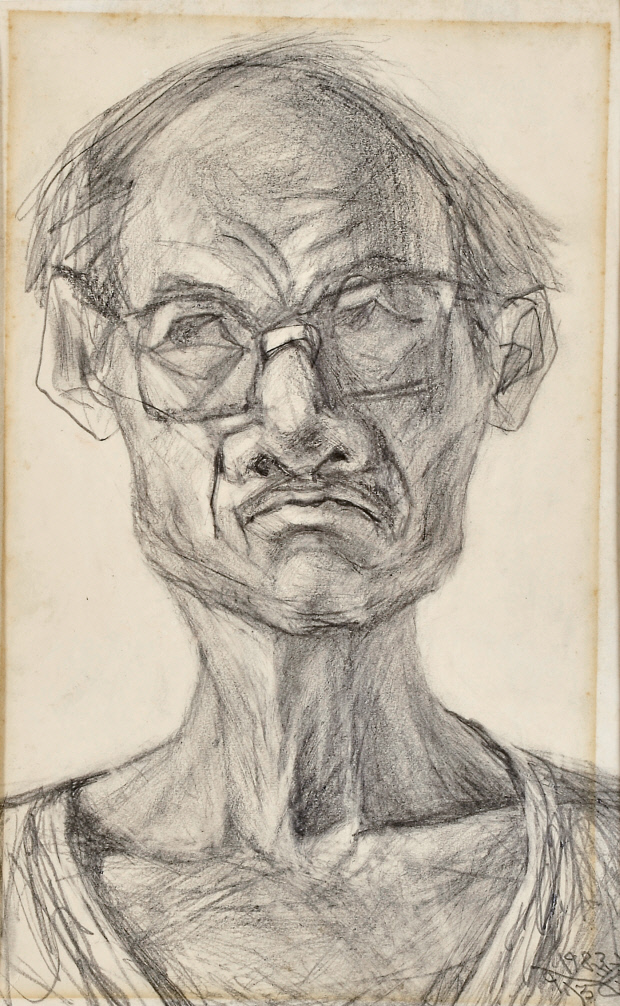

개인적으로는 그의 자화상이 인상적이다. 젊은 시절부터 노년의 모습까지를 꾸준히 남긴 자화상은 살아 꿈틀거리는 사실감이 돋보이는 작품들이다. 독특한 느낌의 누드화도 눈길을 끈다. 특히 그가 자신의 최고작으로 꼽은 ‘누드’(1963·국립현대미술관 소장)는 화면을 압도하는 생명력이 발길을 붙잡는다. 그밖에 배 화백의 또 다른 대표작인 다양한 정물 작품과 함께 그의 초창기 유화 작품 ‘배’(1947)도 만날 수 있다.

전시회 팸플릿, 동료 선후배와 나눈 편지, 당시의 미술계 풍경을 보여주는 다채로운 사진 등 풍성한 아카이브 자료는 배 화백의 삶과 작품 세계를 살펴볼 수 있는 소중한 기회다. 1993년 촬영된 다큐에서는 그의 육성으로 다양한 이야기를 들을 수 있으며 우제길·강연균·조규일 등 작가들이 추억하는 배동신을 담은 아카이브 영상도 천천히 관람하면 좋다.

“모든 것을 다 가지고 있는 분이셨습니다. 완벽하게 다듬어진 게 아니고, 덜 다듬어지지 않은 원석 같은 분이죠. 감정을 숨김없이 표현하고는 하셨죠. 회화 순수주의자라고 할까요. 참으로 그림 밖에 모르는 사람이셨습니다. 동양의 신선하고 맑음을 언제나 추구햐셨죠. 그림을 동양과 서양의 대칭 관계로 이야기하고는 했는데 그의 작품에는 여러가지 수식이 없어요. 꾸밈을 싫어하고, 통속적인 그림들을 그리시지 않았습니다. 무엇보다 인물, 정물, 산 등 하나의 테마를 온 화면에 집중시키는 사람이었죠.”(강연균)

우제길 화백은 1967년 처음으로 배 화백에게 그림을 보이던 때를 회고하고 이근표 화백은 “선생이 몸이 아프셨을 때 누드 모델과 자택을 방문해 함께 드로잉 작업을 하기도 했다”며 “선생님의 그림은 철저한 드로잉의 필력이 근간에 자리하고 있다”고 말했다.

/김미은 기자 mekim@kwangju.co.kr

올해 탄생 100년을 맞은 배동신(1920~2008) 화백을 일컫는 말이다. 사실, 전통회화나 유화 등 다른 장르와 달리 한국 수채화는 오랫동안 하나의 예술형식으로 인정받지 못하고 기초적인 회화 과정으로만 인식돼왔다. 그런 상황에서 배 화백은 수채화를 하나의 장르로 확고히 세우고, 수채화의 지평을 넓혀온 선구자로 꼽힌다. “한국인의 정서는 기름보다 물로 표현되어야한다”라고 말해왔던 그는 평생을 수채화에 집중해왔고 동양인 특유의 정서뿐 아니라, 전통화법과 현대적 회화 형식을 접목하는 등 기법의 조형미를 개척하며 일가를 이루었다. 그를 따르던 지역의 예술인들은 술을 좋아하던, ‘시대의 낭만주의자’로도 그를 기억한다.

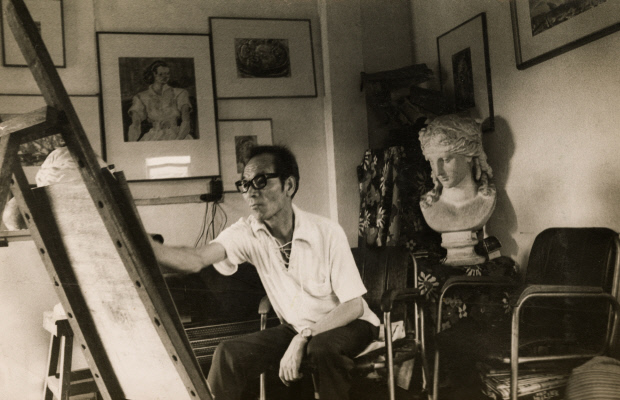

작업중인 배동신 화백 |

1939년 일본으로 건너가 가와바타 미술학교에 다니던 그는 이곳에서 양수아를 만나고 도코에서 활동하며 이중섭과도 인연을 맺는다. 특히 일본 자유미술창작가협회 공모전에 입상하고 정회원이 된 그에겐 ‘조선의 천재’라는 수식어가 붙기도 했다.

일본인 미술교수의 딸 와타나베 마세와의 사이에서 아들을 낳고 해방 후 귀국해 나주에 정착한 그는 광주서중, 전남여고 등에서 교사로 재직하지만 1950년 처와 자식이 일본으로 떠나고, 1958년 전남여고 시절 제자였던 김연규와 결혼한다. 김 씨는 피아노 레슨을 하며 배 화백을 정성으로 내조했다.

‘무등산’ |

그의 수채화 작품은 선이 독특하다. 일본 유학시절부터 루오를 좋아했던 그는 굵은 선을 적극적으로 활용하고, 갈필로 긁어낸 듯한 투박함과 붓끝으로 긁어내는 화법을 통해 자신만의 수채화 세계를 만들어갔다.

‘자화상’ |

배동신 화백이 자신의 최고작으로 꼽은 누드 (1963 국립현대미술관) |

“모든 것을 다 가지고 있는 분이셨습니다. 완벽하게 다듬어진 게 아니고, 덜 다듬어지지 않은 원석 같은 분이죠. 감정을 숨김없이 표현하고는 하셨죠. 회화 순수주의자라고 할까요. 참으로 그림 밖에 모르는 사람이셨습니다. 동양의 신선하고 맑음을 언제나 추구햐셨죠. 그림을 동양과 서양의 대칭 관계로 이야기하고는 했는데 그의 작품에는 여러가지 수식이 없어요. 꾸밈을 싫어하고, 통속적인 그림들을 그리시지 않았습니다. 무엇보다 인물, 정물, 산 등 하나의 테마를 온 화면에 집중시키는 사람이었죠.”(강연균)

우제길 화백은 1967년 처음으로 배 화백에게 그림을 보이던 때를 회고하고 이근표 화백은 “선생이 몸이 아프셨을 때 누드 모델과 자택을 방문해 함께 드로잉 작업을 하기도 했다”며 “선생님의 그림은 철저한 드로잉의 필력이 근간에 자리하고 있다”고 말했다.

/김미은 기자 mekim@kwangju.co.kr