설렁탕부터 패스트푸드까지…한국인 입맛 100년 변천사

[박성천 기자가 추천하는 책]

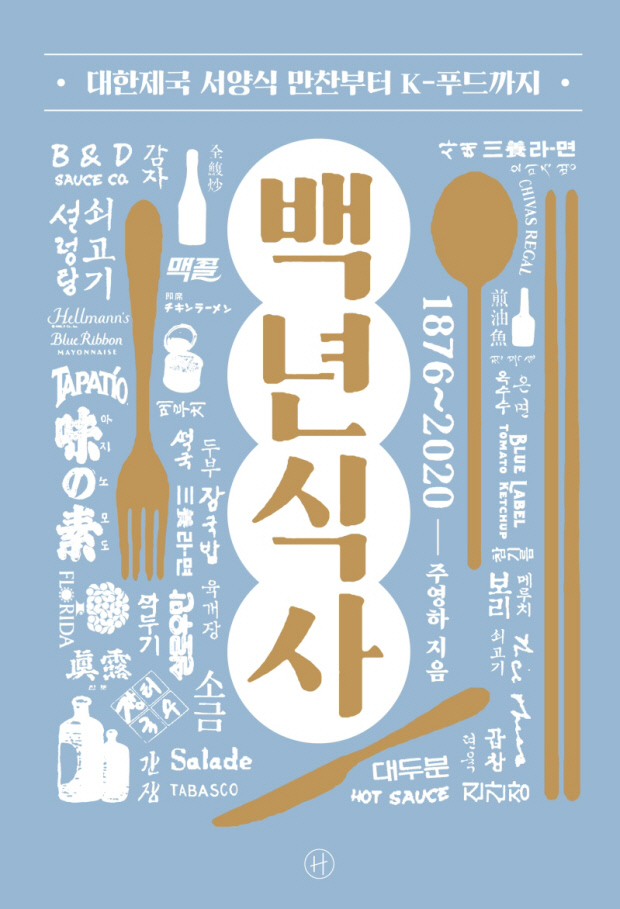

백년 식사

주영하 지음

백년 식사

주영하 지음

2019년 9월 20일 조선호텔 조리팀에서 재현한, 고종과 앨리스 루스벨트의 온찬 메뉴 중 하나인 골동면. |

가수 신해철(1968~2013)이 1992년 발표한 노래 ‘도시인’에는 “아침엔 우유 한 잔, 점심엔 패스트푸드”라는 가사가 나온다. 1990년대 초반의 대도시에 거주하는 한국인의 생활 모습이다. 그로부터 30여 년이 지난 2020년. 다양한 먹방, 쿡방이 방송 프로그램을 장악했다 해도 과언이 아닐 만큼 인기를 끌고 있다. 음식 방송 가운데 하나의 트렌드로 자리잡은 게 바로 ‘집밥’ 요리다. 그러나 어떤 이들은 집밥에는 “1960년대 이후 생산이 늘어난 각종 공장제 조미료가 들어가야 제맛이 난다”고 본다.

‘음식의 역사를 알면 그 사회와 문화가 보인다’는 말은 고전적 명제가 된 지 오래다. 특정 사회와 문화를 보려면 음식을 보라는 말과 동일한 맥락이다. 먹기 위해 산다는 말은 그만큼 식문화가 우리의 일상문화에 지대한 영향을 미친다는 의미다.

‘음식전쟁 문화전쟁’, ‘음식 인문학’, ‘식탁 위의 한국사’의 저자 주영하는 그동안 음식의 인문학적 탐구를 지속해왔다. 대학과 대학원에서 각각 역사학과 문화인류학을 공부한 터라 관심사가 음식문화에 수렴된다. 2007~2008년 캐나다 브리티시컬럼비아대 아시아학과에서 방문교수를 지냈다.

오늘날 한국인의 입맛은 언제 어떻게 만들어졌을까? 최근 펴낸 주 교수의 ‘백년 식사’도 그러한 관점의 결실이다. 제목은 ‘백년 식사’이지만 저자의 관심은 조선이 문호를 개방한 강화도조약 체결 즈음까지 이른다. 다시 말해 ‘개항의 식탁’부터 오늘날 한국인의 식탁을 장악한 세계 식품체제를 다룬 ‘세계화의 식탁’에까지 걸쳐 있다.

개항기 조선에 들어온 서양인들은 식사를 위해 직접 식품을 싸온 경우도 있었다. 물론 조선 음식을 먹는 데 주저하지 않은 이들도 적지 않았다.

“1888~1889년 조선을 여행한 프랑스 여행가이자 지리학자 샤를 루이 바라는 프랑스를 떠나면서 와인을 비롯해 보르도 항구 근처의 공장에서 만든 푸아그라 통조림까지 챙겨 왔다.”

이에 비해 1884년 조선을 방문한 미국인 조지 클레이턴 포크는 파주, 개성, 강화도는 물론 전주, 나주, 남원 등을 돌아볼 기회가 있었다. 그가 강렬한 인상을 받았던 식탁은 전주에서 대접을 받았을 때였다. 붉은색 상에 차려진 음식에 대해 그는 이렇게 적고 있다.

“각 식탁 옆의 작은 식탁에는 화로가 달린 놋쇠 솥에 채소와 고기가 김을 내며 끓고 있었다. 내가 전에 적었던 요리와 비슷했지만 하얀색, 갈색, 검은색, 노란색, 그리고 빨간색의 포슬포슬하고 달콤한 작은 떡을 쌓아올린 떡 더미가 놓여 있었다 ”

1900년대부터 서울에는 다양한 음식점들이 문을 열었다. 조선요릿집뿐 아니라 술집이나 전골집, 설렁탕집 등이 당시에 생겨났다. 서울의 중하급 음식점 중에 가장 인기 있었던 게 설렁탕이었다. 그러나 일부 양반 출신들과 모던보이와 모던 걸은 설렁탕을 먹고 싶어도 음식점에 가는 걸 주저했다. 당시만 해도 엄연히 계층 구분이 있었고 “모던 보이와 모던 걸은 자신들도 식민지 국민이면서 하층민을 경멸의 대상으로 여겨” 출입을 삼갔던 탓이다.

또한 조선이 일제의 식민지배를 받게 되면서는 조선의 입맛 또한 변해갔다. 한마디로 서서히 서양화돼 갔다는 표현이 맞을 것이다. 조선의 식탁을 장악한 화학조미료 아지노모토, 지금도 한국 음식 기본 재료인 장유라 불리는 일본식 공장제 간장이 그 예다.

한국전쟁과 이후 냉전을 거치면서 음식문화의 변화가 크게 일어났다. 식량이 부족했던 시대 번데기 조림 같은 대용식 외에도 구호품으로 보낸 밀가루로 만든 음식이 인기를 끌었다. 호떡, 소면으로 만든 국수, 수제비, 빈대떡, 풀빵 같은 분식이 대중화됐다.

압축성장과 세계화 과정에서는 활어회, 삼겹살 구이 같은 음식이 인기를 끌었다. 지금은 어디서나 볼 수 있는 패스트푸드점은 1990년대에 등장했다.

책에는 다양한 문헌, 당시 식품 광고 등도 수록돼 있다. 지난 100년간 숨 가쁘게 달려온 우리들의 식생활뿐 아니라 그 이면에 드리워진 불편한 진실들도 만날 수 있다. <휴머니스트·2만원>

/박성천 기자 skypark@kwangju.co.kr

‘음식전쟁 문화전쟁’, ‘음식 인문학’, ‘식탁 위의 한국사’의 저자 주영하는 그동안 음식의 인문학적 탐구를 지속해왔다. 대학과 대학원에서 각각 역사학과 문화인류학을 공부한 터라 관심사가 음식문화에 수렴된다. 2007~2008년 캐나다 브리티시컬럼비아대 아시아학과에서 방문교수를 지냈다.

|

개항기 조선에 들어온 서양인들은 식사를 위해 직접 식품을 싸온 경우도 있었다. 물론 조선 음식을 먹는 데 주저하지 않은 이들도 적지 않았다.

“1888~1889년 조선을 여행한 프랑스 여행가이자 지리학자 샤를 루이 바라는 프랑스를 떠나면서 와인을 비롯해 보르도 항구 근처의 공장에서 만든 푸아그라 통조림까지 챙겨 왔다.”

1884년 미국인 조지 클레이턴 포크가 전주에서 맛본 “포슬포슬하고 달콤한 작은 떡 더미”라고 묘사한 경단. |

“각 식탁 옆의 작은 식탁에는 화로가 달린 놋쇠 솥에 채소와 고기가 김을 내며 끓고 있었다. 내가 전에 적었던 요리와 비슷했지만 하얀색, 갈색, 검은색, 노란색, 그리고 빨간색의 포슬포슬하고 달콤한 작은 떡을 쌓아올린 떡 더미가 놓여 있었다 ”

1900년대부터 서울에는 다양한 음식점들이 문을 열었다. 조선요릿집뿐 아니라 술집이나 전골집, 설렁탕집 등이 당시에 생겨났다. 서울의 중하급 음식점 중에 가장 인기 있었던 게 설렁탕이었다. 그러나 일부 양반 출신들과 모던보이와 모던 걸은 설렁탕을 먹고 싶어도 음식점에 가는 걸 주저했다. 당시만 해도 엄연히 계층 구분이 있었고 “모던 보이와 모던 걸은 자신들도 식민지 국민이면서 하층민을 경멸의 대상으로 여겨” 출입을 삼갔던 탓이다.

1980년대 이후 한국인이 가장 즐겨 먹는 음식 중 하나인 삼겹살구이. |

한국전쟁과 이후 냉전을 거치면서 음식문화의 변화가 크게 일어났다. 식량이 부족했던 시대 번데기 조림 같은 대용식 외에도 구호품으로 보낸 밀가루로 만든 음식이 인기를 끌었다. 호떡, 소면으로 만든 국수, 수제비, 빈대떡, 풀빵 같은 분식이 대중화됐다.

압축성장과 세계화 과정에서는 활어회, 삼겹살 구이 같은 음식이 인기를 끌었다. 지금은 어디서나 볼 수 있는 패스트푸드점은 1990년대에 등장했다.

책에는 다양한 문헌, 당시 식품 광고 등도 수록돼 있다. 지난 100년간 숨 가쁘게 달려온 우리들의 식생활뿐 아니라 그 이면에 드리워진 불편한 진실들도 만날 수 있다. <휴머니스트·2만원>

/박성천 기자 skypark@kwangju.co.kr