80년 5월 광주, 여성은 항쟁의 당당한 주역이었다

(11) 5·18과 여성

2018년 알려진 계엄군 성폭력

성추행·성고문·인권침해 62건 확인

‘주먹밥’으로만 기억된 여성 이미지

활동·희생·피해 등 정확히 밝혀

역사의 교훈으로 남겨야 할 것

2018년 알려진 계엄군 성폭력

성추행·성고문·인권침해 62건 확인

‘주먹밥’으로만 기억된 여성 이미지

활동·희생·피해 등 정확히 밝혀

역사의 교훈으로 남겨야 할 것

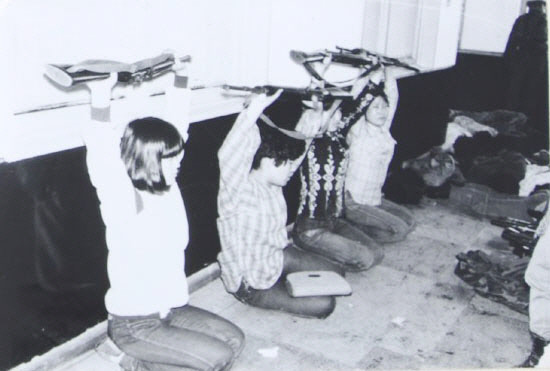

1980년 5월 27일 계엄군의 도청 진입 뒤 붙잡힌 여학생들이 상무관에서 무릎을 꿇은 채 총을 머리 위로 들고있다. <광주일보 자료사진> |

40주년을 맞는 5·18은 우리에게 어떤 이미지일까?

우리들의 머리 속의 5·18 주역은 1980년 계엄군들의 총칼과 맞서 싸우기 위해 결연한 표정으로 총을 들고 서 있는 ‘시민군’으로 남아있다.

이러한 시민군은 대부분 남성의 역할로 표현돼왔다. 5·18의 상황은 계엄군의 총탄이 쏟아지고, 이에 저항하는 시민군들이 피흘리며 도청을 사수하는 전시상황과 다름없었기에 남성성의 표상으로 표현되는 것이 자연스러운 흐름이었을지 모른다.

하지만 40주년을 맞는 올해 5·18은 진실을 알리고 미래세대에게 광주정신을 전승해야 하는 과제를 안고있기에, 5·18 당시 여성들의 활동도 충분히 논의돼야 한다는 목소리가 높아지고 있다.

5·18민주화운동의 주체로 나섰으나 역사의 중심에서 밀려난 여성들을 기억하고, 아직도 다 밝혀지지 않은 계엄군에 의한 성폭력 피해 진상을 밝히는 게 시급하다는 것이다.

◇아직도 고통 받는 여성

5·18이후 40년이 흐른 현재, 시대에 짓밟힌 여성 피해자들에게 그날의 고통은 아직 진행형이다. 하지만 많은 이들은 그날의 기억을 지나간 역사 정도로만 치부하며 무관심으로 일관하고 있는 것이 현실이다.

‘38년’, 5·18민주화운동 당시 참여했던 한 여성 피해자가 조사 과정에서 담당 수사관에게 성폭력을 당했다고 폭로하기까지 걸린 시간이다.

5·18 당시 계엄군의 성폭력은 지난 2018년 피해 당사자들의 폭로로 세상에 알려졌다.

그동안 일부 여성들의 증언과 언론을 통해 피해 여성들의 절규가 있었지만, 가부장적인 우리 사회 문화에 묻혀버렸고 성폭력은 폭력이라고 인정하지 않았으며, 아무도 그들의 말에 귀 기울여 주지 않았다.

지난 2018년 국가인권위원회·여성가족부·국방부가 꾸린 ‘5·18 계엄군 등 성폭력 공동조사단’은 정부 차원으로는 처음 계엄군에 의한 성폭력을 공식 인정했다.

조사단은 2018년 6월~10월까지 성추행·성고문 등 17건의 성폭력 피해와 45건의 여성인권침해 사례를 확인했다.

당시 밝혀진 성폭력 피해자들은 10~30대였으며, 고등학생·대학생 등 학생을 비롯해 주부와 속칭 ‘직업여성’까지 다양했다.

성폭력은 5·18 민주화 운동 초반인 5월 19일부터 21일 사이에 대다수 발생했으며, 장소는 초반에는 금남로·장동·황금동 등 광주시내에서 중·후반에는 광주교도소·상무대 인근 등 광주외곽지역으로 확산했다.

다수의 피해자들은 총을 든 계엄군으로부터 생명의 위협을 받고 군복을 입은 2인 이상의 군인들로부터 성폭행을 당했다고 진술한 것으로 나타났다.

정부가 진상조사를 벌였다고 하지만, 40년의 세월 동안 은폐됐던 여성들에 대한 성폭행이 5개월 간의 조사로 모두 밝혀지기에는 부족한 감이 많았다.

실제로 조사단에 접수한 피해자 중 광주시에 피해보상을 신청하지 않은 피해자들이 많았으며, 문헌 자료 등에 한번에 다수의 피해자가 발생한 사건들도 있었기 때문에 추가적 피해자가 충분히 존재할 가능성도 있다.

2018년 조사단의 조사는 성폭행·성적 가혹행위 등 성적 문제와 관련된 인권침해 행위에 국한해 조사됐고, 구타·욕설 등 일반적 폭력행위는 조사범위상 검토범위에서 제외됐다. 이에 조사 범위를 여성에 대한 일반적 폭력행위까지 포함한다면 여성에 대한 성폭력·인권침해 행위는 훨씬 광범위한 수준으로 확장될 가능성이 있다.

◇가려진 5·18당시 여성들의 활동

1980년 오월 광주에서 여성들은 항쟁 전반에 걸쳐 주체적 활동을 했다. 지금까지의 5월 여성의 이미지는 ‘주먹밥’으로만 기억되고 있다.

1980년 오월의 주먹밥은 단순히 배고픔을 해소하기 위한 음식의 문제가 아니다. 오월 주먹밥은 민중항쟁 당시 광주공동체가 실천했던 나눔의 가치를 상징한다. ‘대동세상’의 표상이 주먹밥인 것이다. 하지만 5·18의 여성은 주먹밥을 만들어 시민들에게 나눠준 미담의 주인공으로 40년 동안 박제화됐다. 여성의 이미지가 주먹밥에 고착되고 화석화돼 가고 있다는 목소리가 나오는 지점이다.

그 주먹밥의 의미를 부정하는 것은 아니다. 다만 5·18에서 여성이 주먹밥으로만 기억되는 것은 당시 광주여성의 역할과 주체성을 한정 짓는다는 것이다.

5월 광주의 여성들은 헌혈운동과 가두투쟁을 시작으로 광주민주화 운동에 적극 동참했다. 여성들은 도심시위대 선두의 가두방송, 대자보 및 성명서 작성 등 홍보·선전 활동과 약품 등 보급품 확보, 시신 수습 등에 앞장섰다. 직업 여성으로 불렸던 상당수 유흥업소 종사자들은 줄지어 헌혈에 동참해 부족한 혈액을 공급했다. 여중생·여고생과 제조업체 여성노동자들도 가두시위에 동참했으며, 주부들은 식량을 조달했다. 목숨을 걸고 가두방송을 하고, 회보를 만들어 돌리고, 광주 참상을 외부로 전하기 위한 투쟁을 벌인 것이다.

5·18 40주년을 맞아 80년 당시 여성들의 활동과 희생이 정확히 밝혀져야 5·18민중항쟁의 진상 규명이 온전히 이뤄졌다고 할 수 있다는 지적들이 나오고 있다. 특히 여성들의 활동이 밝혀져 광주가 여성민주화운동의 상징이 되고 역사의 교훈으로 남아야 한다는 것이다.

윤청자 오월여성민주회 대표는 “40년 동안 5·18 당시 여성은 항쟁의 보조자 역할로만 비춰지고 있는 게 현실이다”면서 “40주년을 맞아 5·18 당시 활동한 여성들의 활동과 당시 입은 피해로 현재까지 고통받고 있는 여성들에 대한 대책이 마련돼야 한다”고 말했다.

/정병호 기자 jusbh@kwangju.co.kr

우리들의 머리 속의 5·18 주역은 1980년 계엄군들의 총칼과 맞서 싸우기 위해 결연한 표정으로 총을 들고 서 있는 ‘시민군’으로 남아있다.

이러한 시민군은 대부분 남성의 역할로 표현돼왔다. 5·18의 상황은 계엄군의 총탄이 쏟아지고, 이에 저항하는 시민군들이 피흘리며 도청을 사수하는 전시상황과 다름없었기에 남성성의 표상으로 표현되는 것이 자연스러운 흐름이었을지 모른다.

5·18민주화운동의 주체로 나섰으나 역사의 중심에서 밀려난 여성들을 기억하고, 아직도 다 밝혀지지 않은 계엄군에 의한 성폭력 피해 진상을 밝히는 게 시급하다는 것이다.

◇아직도 고통 받는 여성

5·18이후 40년이 흐른 현재, 시대에 짓밟힌 여성 피해자들에게 그날의 고통은 아직 진행형이다. 하지만 많은 이들은 그날의 기억을 지나간 역사 정도로만 치부하며 무관심으로 일관하고 있는 것이 현실이다.

5·18 당시 계엄군의 성폭력은 지난 2018년 피해 당사자들의 폭로로 세상에 알려졌다.

그동안 일부 여성들의 증언과 언론을 통해 피해 여성들의 절규가 있었지만, 가부장적인 우리 사회 문화에 묻혀버렸고 성폭력은 폭력이라고 인정하지 않았으며, 아무도 그들의 말에 귀 기울여 주지 않았다.

지난 2018년 국가인권위원회·여성가족부·국방부가 꾸린 ‘5·18 계엄군 등 성폭력 공동조사단’은 정부 차원으로는 처음 계엄군에 의한 성폭력을 공식 인정했다.

조사단은 2018년 6월~10월까지 성추행·성고문 등 17건의 성폭력 피해와 45건의 여성인권침해 사례를 확인했다.

당시 밝혀진 성폭력 피해자들은 10~30대였으며, 고등학생·대학생 등 학생을 비롯해 주부와 속칭 ‘직업여성’까지 다양했다.

성폭력은 5·18 민주화 운동 초반인 5월 19일부터 21일 사이에 대다수 발생했으며, 장소는 초반에는 금남로·장동·황금동 등 광주시내에서 중·후반에는 광주교도소·상무대 인근 등 광주외곽지역으로 확산했다.

다수의 피해자들은 총을 든 계엄군으로부터 생명의 위협을 받고 군복을 입은 2인 이상의 군인들로부터 성폭행을 당했다고 진술한 것으로 나타났다.

정부가 진상조사를 벌였다고 하지만, 40년의 세월 동안 은폐됐던 여성들에 대한 성폭행이 5개월 간의 조사로 모두 밝혀지기에는 부족한 감이 많았다.

실제로 조사단에 접수한 피해자 중 광주시에 피해보상을 신청하지 않은 피해자들이 많았으며, 문헌 자료 등에 한번에 다수의 피해자가 발생한 사건들도 있었기 때문에 추가적 피해자가 충분히 존재할 가능성도 있다.

2018년 조사단의 조사는 성폭행·성적 가혹행위 등 성적 문제와 관련된 인권침해 행위에 국한해 조사됐고, 구타·욕설 등 일반적 폭력행위는 조사범위상 검토범위에서 제외됐다. 이에 조사 범위를 여성에 대한 일반적 폭력행위까지 포함한다면 여성에 대한 성폭력·인권침해 행위는 훨씬 광범위한 수준으로 확장될 가능성이 있다.

1980년 5월 당시 금남로 가두시위에 참여한 여학생들이 피켓을 들고 구호를 외치며 행진하고 있다. <광주일보 자료사진> |

1980년 오월 광주에서 여성들은 항쟁 전반에 걸쳐 주체적 활동을 했다. 지금까지의 5월 여성의 이미지는 ‘주먹밥’으로만 기억되고 있다.

1980년 오월의 주먹밥은 단순히 배고픔을 해소하기 위한 음식의 문제가 아니다. 오월 주먹밥은 민중항쟁 당시 광주공동체가 실천했던 나눔의 가치를 상징한다. ‘대동세상’의 표상이 주먹밥인 것이다. 하지만 5·18의 여성은 주먹밥을 만들어 시민들에게 나눠준 미담의 주인공으로 40년 동안 박제화됐다. 여성의 이미지가 주먹밥에 고착되고 화석화돼 가고 있다는 목소리가 나오는 지점이다.

그 주먹밥의 의미를 부정하는 것은 아니다. 다만 5·18에서 여성이 주먹밥으로만 기억되는 것은 당시 광주여성의 역할과 주체성을 한정 짓는다는 것이다.

5월 광주의 여성들은 헌혈운동과 가두투쟁을 시작으로 광주민주화 운동에 적극 동참했다. 여성들은 도심시위대 선두의 가두방송, 대자보 및 성명서 작성 등 홍보·선전 활동과 약품 등 보급품 확보, 시신 수습 등에 앞장섰다. 직업 여성으로 불렸던 상당수 유흥업소 종사자들은 줄지어 헌혈에 동참해 부족한 혈액을 공급했다. 여중생·여고생과 제조업체 여성노동자들도 가두시위에 동참했으며, 주부들은 식량을 조달했다. 목숨을 걸고 가두방송을 하고, 회보를 만들어 돌리고, 광주 참상을 외부로 전하기 위한 투쟁을 벌인 것이다.

5·18 40주년을 맞아 80년 당시 여성들의 활동과 희생이 정확히 밝혀져야 5·18민중항쟁의 진상 규명이 온전히 이뤄졌다고 할 수 있다는 지적들이 나오고 있다. 특히 여성들의 활동이 밝혀져 광주가 여성민주화운동의 상징이 되고 역사의 교훈으로 남아야 한다는 것이다.

윤청자 오월여성민주회 대표는 “40년 동안 5·18 당시 여성은 항쟁의 보조자 역할로만 비춰지고 있는 게 현실이다”면서 “40주년을 맞아 5·18 당시 활동한 여성들의 활동과 당시 입은 피해로 현재까지 고통받고 있는 여성들에 대한 대책이 마련돼야 한다”고 말했다.

/정병호 기자 jusbh@kwangju.co.kr