최성환 목포대 사학과 교수 ‘목포’ 펴내

“목포가 쌓아온 시간과 문화 공감하고 싶어”

공간적 범위 크지 않지만 이야기 소재 곳곳에 산재

목포 변화 실감 수탈의 도시에서 문화관광 도시로 근대예술 꽃피워

공간적 범위 크지 않지만 이야기 소재 곳곳에 산재

목포 변화 실감 수탈의 도시에서 문화관광 도시로 근대예술 꽃피워

|

"목포가 다른 항구도시와 무엇이 다를까요? 그것은 뿌리가 수군기지에서 출발했다는 점입니다. 정유재란이 일어났을 때 이순신 장군은 고하도에서 재건을 했죠. 일제 강점기 일본인들이 해안을 중심으로 도시를 개발했다고 하지만, 실제로는 목포 진(陣)을 중심으로 갯벌을 막아서 만든 도시입니다.”

목포는 근대 문화유산과 함께 관광도시로 거듭나고 있는 서남권 중심도시다. 목포를 지칭하는 말들은 많다. 낭만 항구, 맛의 도시, 전남 근대문화 1번지 등은 목포의 정체성을 드러낸다.

목포의 땅과 사람에 관한 이야기를 인문학적 시각으로 풀어낸 책이 발간됐다. 특히 목포에서 나고 자라고 공부한 토박이 역사학자가 펴낸 인문서적이라 기존의 책과는 결이 다르다.

최성환 목포대 사학과 교수가 펴낸 ‘목포’(21세기북스)는 목포가 쌓아온 시간과 문화를 이야기한다. ‘대한민국 도슨트’ 기획 시리즈로 발간됐으며 ‘책에는 기록되지 않은 것은 시간이 흐르면 사라진다’는 전제를 담고 있다

기자와의 전화 인터뷰에서 저자는 목포는 “한국사에서 단 한 번도 중요하지 않은 적이 없었던 도시”라고 정의했다. 지금의 빠른 변화를 알리고 목포를 많은 이들에게 소개하는 차원에서 인문 안내서를 펴냈다는 것이다.

“지역사를 전공한 뒤 주말이면 현장답사를 많이 다녔어요. 그때마다 목포의 공간적 범위는 그리 넓지 않지만 이야기 소재는 매우 많다는 사실을 느끼곤 했죠.”

책 집필 동기부터 과정, 목포의 역사를 풀어내는 저자의 말에는 고향에 대한 자부심과 애정이 가득했다. 인터뷰 중간중간 토박이만이 알 수 있는 지명과 어휘가 자연스럽게 흘러나왔다.

“목포사람들이 ‘큰 시장’이라 불렀던 남교동 중앙공설시장에서 태어났고 오늘날 ‘목원동’이라 부르는 원도심에서 자랐습니다. 목포역, 차 없는 거리, 목포극장, 선창, 콩나물 동네, 유달산, 대반동 해수욕장 등 그 시절 목포의 낭만이 담겨 있는 장소에서 많은 추억을 쌓았죠.”

최 교수는 최근의 목포 변화를 실감한다. 원도심이 중요하다는 분들도 많지만 더러 신도심 주민들은 ‘왜 원도심만 갖고 이야기하느냐’고 볼멘소리를 하는 경우도 있다. 그럴 때면 저자는 “‘목포는 이런 항구도시다’라는 공감대를 형성했으면 하는 바람”이라고 강조했다. 원도심에 있는 유적이 왜 중요하고 목포를 어떤 관점에서 생각해야 하는지 공감대를 공유했으면 한다는 것이다.

“사실 목포는 수탈의 도시라는 이미지가 강했죠. 요즘은 근대도시, 문화관광도시로 많이 알려져 있지만 관광으로 치우치다보면 수탈의 역사는 퇴색해지고 자칫 볼거리로 전락할 우려가 있습니다.”

목포는 전통시대 유적과 근대의 유적이 하나로 합쳐져서 이루어진 도시다. 나라를 지켰던 전통시대의 뿌리와 나라를 빼앗겼던 당시의 유적이 공존하는 곳이다. 두 측면을 아우르면서 식민지 역사를 바라보는 것이 목포를 제대로 아는 방법이라는 얘기다.

저자는 목포 예술에 대해서도 나름의 견해를 피력했다. 수탈로 인한 한의 정서가 있지만 한편으로 예술과 문화를 즐길 줄 아는 신명의 문화도 공존한다는 논리다.

“예술적인 측면에서 광주 양림동보다 먼저 근대문화가 형성된 곳이 목포 양동입니다. 선교사들이 이곳에 먼저 정착했다가 광주로 옮겨갔지요. 항구도시의 역동성이 목포의 근대예술을 꽃피운 근인이라고 할 수 있죠.”

최 교수는 노동사적인 관점에서도 목포를 바라봐야 한다고 강조했다. 전국의 어느 지역보다 가장 치열하게 노동운동이 일어났던 도시라는 것이다. 그는 1920년대 면화 공장이 많이 있었고 당시에 선진적인 지식인들에 의해 노동운동이 전개됐다고 덧붙였다.

최 교수는 대학에 임용되기 전 지방의 문화예술진흥을 주도하는 문화원에서 근무했다. 목포문화원과 신안문화원에서 12년간 현장 경험을 쌓았다. 또한 지역의 문화운동에도 참여했으며 틈틈이 목포근대문화유산을 보존하고 활용하는 일에도 관심을 기울였다. 그에 따르면 시민단체와 힘을 합해 “동양척식회사 건물과 구 동본원사 건물을 지킨 것”이 대표적인 사례다. 물론 그 반대의 경우인 “죽동교회, 동양척식회사 관사 등 유산들이 사라지는 현장”을 목격하기도 했다.

한편으로 그는 다도해 수도로서의 목포 역할도 주문했다. 섬을 품은 항구라는 여건 때문에 오늘날 목포가 성장할 수 있었다는 것이다.

“목포사람의 60%는 신안 출신입니다. 신안의 섬들과 촘촘하게 연계될 수 있었기에 오늘의 목포가 있지요. 중요한 것은 다도해의 수도로서 제 기능을 다 했을 때 목포 또한 성장했다는 사실을 기억해야 할 것 같아요.”

/박성천 기자 skypark@kwangju.co.kr

목포의 땅과 사람에 관한 이야기를 인문학적 시각으로 풀어낸 책이 발간됐다. 특히 목포에서 나고 자라고 공부한 토박이 역사학자가 펴낸 인문서적이라 기존의 책과는 결이 다르다.

최성환 목포대 사학과 교수가 펴낸 ‘목포’(21세기북스)는 목포가 쌓아온 시간과 문화를 이야기한다. ‘대한민국 도슨트’ 기획 시리즈로 발간됐으며 ‘책에는 기록되지 않은 것은 시간이 흐르면 사라진다’는 전제를 담고 있다

“지역사를 전공한 뒤 주말이면 현장답사를 많이 다녔어요. 그때마다 목포의 공간적 범위는 그리 넓지 않지만 이야기 소재는 매우 많다는 사실을 느끼곤 했죠.”

책 집필 동기부터 과정, 목포의 역사를 풀어내는 저자의 말에는 고향에 대한 자부심과 애정이 가득했다. 인터뷰 중간중간 토박이만이 알 수 있는 지명과 어휘가 자연스럽게 흘러나왔다.

“목포사람들이 ‘큰 시장’이라 불렀던 남교동 중앙공설시장에서 태어났고 오늘날 ‘목원동’이라 부르는 원도심에서 자랐습니다. 목포역, 차 없는 거리, 목포극장, 선창, 콩나물 동네, 유달산, 대반동 해수욕장 등 그 시절 목포의 낭만이 담겨 있는 장소에서 많은 추억을 쌓았죠.”

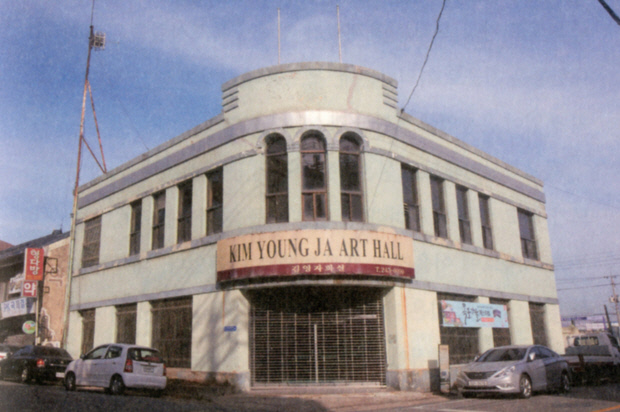

목포 근대상점 중 가장 화려했던 건물인 ‘구 목포화신 연쇄점 ’ |

“사실 목포는 수탈의 도시라는 이미지가 강했죠. 요즘은 근대도시, 문화관광도시로 많이 알려져 있지만 관광으로 치우치다보면 수탈의 역사는 퇴색해지고 자칫 볼거리로 전락할 우려가 있습니다.”

목포는 전통시대 유적과 근대의 유적이 하나로 합쳐져서 이루어진 도시다. 나라를 지켰던 전통시대의 뿌리와 나라를 빼앗겼던 당시의 유적이 공존하는 곳이다. 두 측면을 아우르면서 식민지 역사를 바라보는 것이 목포를 제대로 아는 방법이라는 얘기다.

저자는 목포 예술에 대해서도 나름의 견해를 피력했다. 수탈로 인한 한의 정서가 있지만 한편으로 예술과 문화를 즐길 줄 아는 신명의 문화도 공존한다는 논리다.

“예술적인 측면에서 광주 양림동보다 먼저 근대문화가 형성된 곳이 목포 양동입니다. 선교사들이 이곳에 먼저 정착했다가 광주로 옮겨갔지요. 항구도시의 역동성이 목포의 근대예술을 꽃피운 근인이라고 할 수 있죠.”

최성환 교수 |

최 교수는 대학에 임용되기 전 지방의 문화예술진흥을 주도하는 문화원에서 근무했다. 목포문화원과 신안문화원에서 12년간 현장 경험을 쌓았다. 또한 지역의 문화운동에도 참여했으며 틈틈이 목포근대문화유산을 보존하고 활용하는 일에도 관심을 기울였다. 그에 따르면 시민단체와 힘을 합해 “동양척식회사 건물과 구 동본원사 건물을 지킨 것”이 대표적인 사례다. 물론 그 반대의 경우인 “죽동교회, 동양척식회사 관사 등 유산들이 사라지는 현장”을 목격하기도 했다.

한편으로 그는 다도해 수도로서의 목포 역할도 주문했다. 섬을 품은 항구라는 여건 때문에 오늘날 목포가 성장할 수 있었다는 것이다.

“목포사람의 60%는 신안 출신입니다. 신안의 섬들과 촘촘하게 연계될 수 있었기에 오늘의 목포가 있지요. 중요한 것은 다도해의 수도로서 제 기능을 다 했을 때 목포 또한 성장했다는 사실을 기억해야 할 것 같아요.”

/박성천 기자 skypark@kwangju.co.kr