[전라도 1000年 인물열전] <15> 영암=고려태사(太師) 민휴공 최지몽 ①

고려 왕실의 든든한 수호자 … 미래 예견한 ‘별 박사’

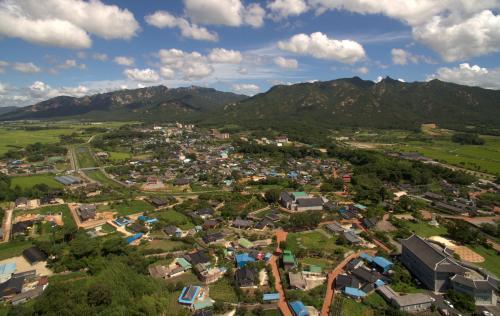

영암군 군서면 구림마을은 왕인박사와 도선국사, 민휴공 최지몽(907∼987) 선생을 배출한 유서깊은 마을이다. 하늘에서 바라본 구림마을과 월출산.〈영암군 제공〉 |

고려태사 민휴공(敏休公) 최지몽(907∼987)은 영암 구림(鳩林)마을 출신이다. 뛰어난 학문적 재능으로 고려 초에 태조 왕건을 도와 후삼국 통일을 이루는데 기여했다. 태조 사후에는 그의 뜻을 받들어 왕위를 노리는 인척들과 대립하며 고려 초기 왕조의 왕통을 지키기 위해 노력했다. 한때 파직돼 11년간 유배를 가기도 했으나 다시 복귀해 재상으로서 고려 국가체제 정비를 주도했다. 80살 인생에서 유배기간을 뺀 50여 년 동안 태조부터 성종에 이르기까지 6명의 왕을 보필하며 고려 정치사에 커다란 영향을 끼쳤다.

▲왕건의 ‘후삼국 통일’ 꿈풀이해=태조 왕건이 고려를 건국한 지 7년째 되는 924년 어느 날, 닭과 오리가 한 둥지에 있는 기이한 꿈을 꾸었다. 왕건은 학문과 천문, 복서(卜筮=거북이 등껍질과 짐승뼈 등에 글자를 써서 길흉을 판단하는 점법)에 능하다는 한 18살 소년을 불러들여 자신의 꿈을 들려주며 해몽해 보라고 했다. 소년은 신하들이 보낸 사자가 영암 집에 도착하기 사흘 전에 별을 보고 왕의 부름을 미리 예견하고서 스스로 왕건을 찾아온 터였다. 소년은 꿈을 이렇게 풀이했다.

“신라에는 계림(鷄林)이 있고, 고려에는 압록(鴨綠)이 있으니 장차 삼한을 통합할 징조입니다.”

왕건은 이를 듣고 크게 기뻐하였다. 그리고 비단옷을 내려주고 자신의 곁을 떠나지 않도록 등용해 사천공봉(司天供奉)직을 내렸다. 본래 최총진(崔聰進)이던 소년의 이름도 지몽(知夢)으로 바꾸게 했다. 이후 최지몽은 태조 곁에서 군사참모로서 중추적인 역할을 수행하며 통일신라(935년)와 후백제(936년)를 차례로 무너뜨리고 후삼국을 통일하는데 일조한다.

943년 태조가 세상을 떠난 후에는 혼란스러운 왕위 찬탈 음모를 사전에 막는 등 초기 고려왕조 안정에 크게 기여했다. 50여년간 핵심 참모로 있으면서 모신 왕만 태조-혜종-정종-광종-경종-성종 등 6명이다. 그래서 ‘고려 초기 왕실의 수호자’로도 불린다.

최지몽은 907년 영암군 군서면 동구림리 성기동에서 태어났다. 선사시대부터 역사가 이어져 내려오는 구림은 일본에 학문을 전파한 왕인박사와 풍수지리로 잘 알려진 도선국사의 탯자리이기도 하다. 당시 영암은 서남해안 해로의 요충지이자 중국의 선진 학문을 일찍부터 수용했던 선진 문화지역으로서 위상을 차지하고 있었다.

최지몽은 어려서부터 대광(大匡) 현일을 스승으로 모시고 유교경전을 비롯해 다양한 분야의 학문을 두루 익혔다고 전해진다. 왕인박사와 도선국사에서 보듯 구림의 학문적 풍토 역시 탄탄했을 것으로 짐작된다. 십대 후반에 이미 왕궁에까지 알려질 정도로 학문적인 명성을 날리고 있었다.

고려 정치사에 큰 영향을 끼친 최지몽의 생애는 ‘고려사’와 ‘고려사절요’ 등에서 찾아볼 수 있다. ‘고려사절요’에 실린 최지몽 졸기(卒記)에는 “성품이 청렴·검소하고 자애롭고 온화하였으며, 총명하고 학문을 좋아하여 경서(經書)와 사서(史書)를 두루 섭렵하였으며, 특히 천문(天文)과 복서(卜筮)에 뛰어났다”고 기록돼있다. 천문과 날씨를 잘 읽고 미래를 예견해 ‘별 박사’라는 애칭으로 불렸다.

▲왕위 찬탈음모 막아 고려 왕통 지켜=왕건이 세상을 떠난 후 맏아들 무(혜종)가 왕위를 이었다. 어머니는 나주 출신 장화왕후(莊和王后) 오 씨. 왕건이 태봉국 궁예 밑에서 수군장군을 맡아 나주에 원정을 와있던 때, 완사천에서 물을 담은 바가지에 버들잎을 띄워 왕건에게 건네며 인연을 맺은 러브 스토리로 잘 알려진 여인이다.

왕건에게는 장화왕후를 포함해 29명의 왕비들이 있었다. 지역 호족들을 회유하고 유대를 강화하기 위해 그들의 딸을 하나 둘 왕비로 받아들인 때문이었다. 자연히 태조 사후에 기반이 약한 혜종을 밀어내고 왕위를 차지하려는 외척들의 음모가 잇따랐다. 이때마다 왕위 찬탈 역모를 사전에 예견해 막음으로써 고려 왕통을 지킨 이가 최지몽이다.

“유성(流星)이 자미원(紫微垣=북두성 부근 별자리)을 침범하였으니 나라에 반드시 역적이 있을 것입니다.”

혜종 2년(945년)에 16번째 왕비의 아버지인 왕규가 외손자(광주원군)를 왕으로 세우고자 했다. 왕규는 ‘왕의 두 동생(왕요·왕소)이 모반하려 한다’고 혜종에게 일러바치나 통하지 않았다. 그러자 자객을 왕 침실에 들여보내 혜종을 살해할 모략을 꾸몄다. 그러나 자객의 침입을 알아차린 혜종이 자객을 한 주먹으로 쳐 죽인 후 시종들에게 끌어내게 했다.

왕규는 혜종의 암살을 또다시 시도했다. 하루는 병이 들어 신덕전에 머물고 있는 왕에게 최지몽이 아뢰었다.

“곧 장차 변란이 있을 것이니, 때를 보아 거처를 옮기는 것이 마땅합니다.”

왕은 최지몽의 말을 듣고 거처를 몰래 중광전으로 옮겼다. 그날 밤 왕규가 일당을 이끌고 신덕전 벽을 뚫고 침실로 들어왔다. 그러나 왕의 침실은 이미 비어 있었다. 왕규는 최지몽을 보더니 칼을 빼어 들고 “주상이 침소를 옮긴 것은 분명 네가 도모한 것이다”라고 말했다. 최지몽이 왕규의 위협에도 왕의 처소를 끝까지 대답하지 않자 왕규 일당이 물러갔다.

경종 때도 왕승이 역모를 꾀했다. 최지몽이 왕에게 아뢰었다.

“혜성이 제왕의 자리를 범하였으니, 바라건대 왕께서는 숙위군(宿衛軍)을 거듭 경계하시어 뜻밖에 닥칠 사태에 대비하십시오.”

얼마 지나지 않아 왕승이 역모를 꾀하다 발각됐다. 왕은 최지몽에게 어의(御衣)와 금대(金帶)를 내려주었다. 이처럼 최지몽은 혜종과 정종 등 후계 왕위 쟁탈전 소용돌이 속에서 뛰어난 활약을 보여주었다.

시련도 없지 않았다. 광종이 국찰인 개경 귀법사에 행차할 때 수행했다가 ‘술에 취해 예에 어긋났다’는 이유로 파직돼 11년간 외걸현에서 유배생활을 했다. 이는 태조대 이래의 개국공신과 구신(舊臣)들을 밀어내고 신진 세력들을 중용해 왕권을 강화하려한 광종의 정치적인 의도에서 희생된 것으로 보인다.

광종의 뒤를 이은 경종은 74살인 최지몽을 다시 불러들여 재상 급인 내의령(內議令)에 임명했고(980년), 성종 역시 최고 관직인 좌집정(左執政) 수내사령(守內史令)으로 높여주고 홍문숭화치리 공신(弘文崇化致理功臣)으로 책봉했다(982년).

최지몽은 만 80살에 세상을 떠났다. 성종은 국상의 예우로 장례를 치르게 하고, 부의 물품으로 베 1000필과 쌀 300석, 보리 200석, 차 200각(角), 향 20근(斤)을 내렸다. 또한 태사(太師)를 추증하고, 시호를 민휴(敏休)라 했다.

/송기동기자 song@kwangju.co.kr

/영암=문병선·전봉헌기자

jbh@kwangju.co.kr

왕건은 이를 듣고 크게 기뻐하였다. 그리고 비단옷을 내려주고 자신의 곁을 떠나지 않도록 등용해 사천공봉(司天供奉)직을 내렸다. 본래 최총진(崔聰進)이던 소년의 이름도 지몽(知夢)으로 바꾸게 했다. 이후 최지몽은 태조 곁에서 군사참모로서 중추적인 역할을 수행하며 통일신라(935년)와 후백제(936년)를 차례로 무너뜨리고 후삼국을 통일하는데 일조한다.

943년 태조가 세상을 떠난 후에는 혼란스러운 왕위 찬탈 음모를 사전에 막는 등 초기 고려왕조 안정에 크게 기여했다. 50여년간 핵심 참모로 있으면서 모신 왕만 태조-혜종-정종-광종-경종-성종 등 6명이다. 그래서 ‘고려 초기 왕실의 수호자’로도 불린다.

최지몽은 907년 영암군 군서면 동구림리 성기동에서 태어났다. 선사시대부터 역사가 이어져 내려오는 구림은 일본에 학문을 전파한 왕인박사와 풍수지리로 잘 알려진 도선국사의 탯자리이기도 하다. 당시 영암은 서남해안 해로의 요충지이자 중국의 선진 학문을 일찍부터 수용했던 선진 문화지역으로서 위상을 차지하고 있었다.

최지몽은 어려서부터 대광(大匡) 현일을 스승으로 모시고 유교경전을 비롯해 다양한 분야의 학문을 두루 익혔다고 전해진다. 왕인박사와 도선국사에서 보듯 구림의 학문적 풍토 역시 탄탄했을 것으로 짐작된다. 십대 후반에 이미 왕궁에까지 알려질 정도로 학문적인 명성을 날리고 있었다.

고려 정치사에 큰 영향을 끼친 최지몽의 생애는 ‘고려사’와 ‘고려사절요’ 등에서 찾아볼 수 있다. ‘고려사절요’에 실린 최지몽 졸기(卒記)에는 “성품이 청렴·검소하고 자애롭고 온화하였으며, 총명하고 학문을 좋아하여 경서(經書)와 사서(史書)를 두루 섭렵하였으며, 특히 천문(天文)과 복서(卜筮)에 뛰어났다”고 기록돼있다. 천문과 날씨를 잘 읽고 미래를 예견해 ‘별 박사’라는 애칭으로 불렸다.

▲왕위 찬탈음모 막아 고려 왕통 지켜=왕건이 세상을 떠난 후 맏아들 무(혜종)가 왕위를 이었다. 어머니는 나주 출신 장화왕후(莊和王后) 오 씨. 왕건이 태봉국 궁예 밑에서 수군장군을 맡아 나주에 원정을 와있던 때, 완사천에서 물을 담은 바가지에 버들잎을 띄워 왕건에게 건네며 인연을 맺은 러브 스토리로 잘 알려진 여인이다.

왕건에게는 장화왕후를 포함해 29명의 왕비들이 있었다. 지역 호족들을 회유하고 유대를 강화하기 위해 그들의 딸을 하나 둘 왕비로 받아들인 때문이었다. 자연히 태조 사후에 기반이 약한 혜종을 밀어내고 왕위를 차지하려는 외척들의 음모가 잇따랐다. 이때마다 왕위 찬탈 역모를 사전에 예견해 막음으로써 고려 왕통을 지킨 이가 최지몽이다.

“유성(流星)이 자미원(紫微垣=북두성 부근 별자리)을 침범하였으니 나라에 반드시 역적이 있을 것입니다.”

혜종 2년(945년)에 16번째 왕비의 아버지인 왕규가 외손자(광주원군)를 왕으로 세우고자 했다. 왕규는 ‘왕의 두 동생(왕요·왕소)이 모반하려 한다’고 혜종에게 일러바치나 통하지 않았다. 그러자 자객을 왕 침실에 들여보내 혜종을 살해할 모략을 꾸몄다. 그러나 자객의 침입을 알아차린 혜종이 자객을 한 주먹으로 쳐 죽인 후 시종들에게 끌어내게 했다.

왕규는 혜종의 암살을 또다시 시도했다. 하루는 병이 들어 신덕전에 머물고 있는 왕에게 최지몽이 아뢰었다.

“곧 장차 변란이 있을 것이니, 때를 보아 거처를 옮기는 것이 마땅합니다.”

왕은 최지몽의 말을 듣고 거처를 몰래 중광전으로 옮겼다. 그날 밤 왕규가 일당을 이끌고 신덕전 벽을 뚫고 침실로 들어왔다. 그러나 왕의 침실은 이미 비어 있었다. 왕규는 최지몽을 보더니 칼을 빼어 들고 “주상이 침소를 옮긴 것은 분명 네가 도모한 것이다”라고 말했다. 최지몽이 왕규의 위협에도 왕의 처소를 끝까지 대답하지 않자 왕규 일당이 물러갔다.

경종 때도 왕승이 역모를 꾀했다. 최지몽이 왕에게 아뢰었다.

“혜성이 제왕의 자리를 범하였으니, 바라건대 왕께서는 숙위군(宿衛軍)을 거듭 경계하시어 뜻밖에 닥칠 사태에 대비하십시오.”

얼마 지나지 않아 왕승이 역모를 꾀하다 발각됐다. 왕은 최지몽에게 어의(御衣)와 금대(金帶)를 내려주었다. 이처럼 최지몽은 혜종과 정종 등 후계 왕위 쟁탈전 소용돌이 속에서 뛰어난 활약을 보여주었다.

시련도 없지 않았다. 광종이 국찰인 개경 귀법사에 행차할 때 수행했다가 ‘술에 취해 예에 어긋났다’는 이유로 파직돼 11년간 외걸현에서 유배생활을 했다. 이는 태조대 이래의 개국공신과 구신(舊臣)들을 밀어내고 신진 세력들을 중용해 왕권을 강화하려한 광종의 정치적인 의도에서 희생된 것으로 보인다.

광종의 뒤를 이은 경종은 74살인 최지몽을 다시 불러들여 재상 급인 내의령(內議令)에 임명했고(980년), 성종 역시 최고 관직인 좌집정(左執政) 수내사령(守內史令)으로 높여주고 홍문숭화치리 공신(弘文崇化致理功臣)으로 책봉했다(982년).

최지몽은 만 80살에 세상을 떠났다. 성종은 국상의 예우로 장례를 치르게 하고, 부의 물품으로 베 1000필과 쌀 300석, 보리 200석, 차 200각(角), 향 20근(斤)을 내렸다. 또한 태사(太師)를 추증하고, 시호를 민휴(敏休)라 했다.

/송기동기자 song@kwangju.co.kr

/영암=문병선·전봉헌기자

jbh@kwangju.co.kr