[신호남지] 제9부 미술 ② 호남의 감성으로 그린 화가들

풍속화·사실주의 선구자 윤두서 … 남종문인화의 진수 허련

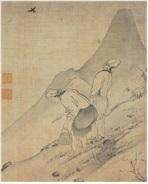

윤두서 ‘나물캐는 여인’

‘윤씨가보’(尹氏家寶), 비단에 수묵, 30.2×25㎝, 해남 녹우당. |

지난 10월13일부터 한 달간 목포와 진도에서는 ‘2017 전남 국제 수묵 프레비엔날레’가 열렸다. 수묵화 전시와 수묵을 통한 각종 교육·체험 등으로 꾸려진 이 행사는 내년부터 열리는 ‘전남 국제 수묵비엔날레’를 준비하는 행사였다. 수묵비엔날레 뿐 아니라 광주에서는 광주비엔날레와 디자인비엔날레가 해마다 번갈아 열리고, 전주에서는 세계 서예 전북비엔날레가 열리고 있다.

이렇듯 호남에서 여러 국제적인 서화미술행사들이 연이어 개최되는 배경에는 오랜동안 축적된 호남의 서화전통이 든든한 받침이 되고 있다.

호남의 서화전통은 조선 숙종대에 활동했던 공재(恭齋) 윤두서(1668∼1715)로 거슬러 올라간다. 해남 녹우당에서 출생한 윤두서는 실학자로서 서화 뿐 아니라 천문, 지리, 수학, 금석 등 다방면에 관심을 가졌다. 진사시에 급제하였으나 당시 정치세력에서 소외된 남인계열이었던 그는 관계 진출을 포기하고 시·서·화로 일생을 보냈다.

그는 오늘날 뿐 아니라 그가 활동하던 당시에도 ‘회화의 새 시대를 활짝 연 화가’로 평해졌다. 자신의 모습을 세밀하게 그린 ‘자화상’을 남겨 사실주의 회화의 선구적 역할을 하였을 뿐 아니라, 실학적 학문 태도로 주변에 대한 애정을 담아 최초의 풍속화를 그렸기 때문이다.

이렇듯 풍속화와 사실 정신에 충실한 회화로 새 시대를 열었던 윤두서의 화풍은 그의 아들인 낙서(駱西) 윤덕희(1685∼1766)와 손자인 윤용(1708∼1740)에게로 가전되었다. 아들 윤덕희는 산수화에 있어서는 아버지를 따라 중기 화풍을 주로 하였지만, 당대 경향인 진경산수에도 관심을 가졌다. 인물화에서는 ‘마상부인’(馬上婦人)이나 ‘도석인물도’(道釋人物畵) 등 중국고사를 잘 다루었다. 손자인 윤용 또한 산수화에서는 윤두서에서 시작된 전통적인 경향을 보이나 나물바구니를 든 여인을 표현한 ‘협롱채춘’(挾籠採春)은 윤두서의 풍속화 ‘나물캐는 여인’의 전통을 이었다.

윤두서 일가의 회화와 실학사상은 강진에 유배와 있었던 다산 정약용(1762∼1836)에게도 영향을 미쳤다. 윤두서의 외증손인 정약용은 강진 유배때 외가인 녹우당을 왕래하며 서화와 서책 등을 참고하였다고 한다.

이후 정약용과 추사 김정희로 이어지는 실학의 흐름, 김정희와 진도 출신의 화가 소치 허련과의 관계는 간접적이나마 호남화단의 뿌리가 그만큼 깊었음을 보여준다.

오늘날 호남을 남종문인화의 고장으로 일컫게 하는 직접적인 계기는 소치(小癡) 허련(1809∼1892)이 있었기 때문이다. 초년에 해남 녹우당에 소장된 화첩을 보고 이에 감명받아 그림 공부를 시작한 허련은 대둔사 초의선사의 소개로 김정희의 문하에서 본격적인 그림수업을 받았다. 그리하여 김정희로부터 극찬을 받았고, 어전에서 5차례나 그림을 그릴 만큼 크게 인정을 받았다.

허련의 작품 중 초기작품은 구도나 필치에서 김정희 문하에서 익힌 남종문인화풍의 진수가 담겨있다. 이후 그의 회화세계를 보여주는 대표작은 ‘선면산수도’이다.

‘선면산수도’는 갈필의 필법과 거친 묵법, 그리고 담청색의 원산표현 등에서 그의 산수화의 특징이 드러난다. 이는 1866년에 진도에 귀향하여 세운 운림산방을 그린 것으로 추정된다. 실제 뒷산이나 산방의 모습과 꼭 닮은 것은 아니나, 부채모양에 따라 펼쳐진 산 위로 빽빽이 적은 글에는 은거하는 삶에 대한 염원이 담겨있기 때문이다. 이러한 독특한 풍격은 그가 화보를 바탕으로 남종문인화풍을 익혔으면서도 이를 자신의 화법으로 승화시켰음을 보여주는 것이다.

이러한 허련의 회화는 남도회화의 특징이 되어 호남에 전통회화의 꽃을 피우게 한 근간이 되었다. 소치 허련의 화풍은 아들인 미산(米山) 허형(1862∼1938)과 손자인 남농(南農) 허건(1908∼1987), 그리고 방손인 의재(毅齋) 허백련(1890∼1977)으로 이어지면서 남도회화의 주요 흐름을 형성하였다.

진도를 기반으로 하였던 허련과 허형 이후 허건은 목포에 정착해 수많은 제자들을 길렀고, 신남화라는 채색화풍을 발전시켰다. 허백련은 광주에서 연진회(鍊眞會)를 조직해 전통회화의 발전에 힘썼다.

이에 따라 남도는 진도와 목포, 광주가 이루는 회화의 3대 축을 중심으로 활발한 활동이 이루어졌다. 현재 활동하고 있는 이 지역 중견 작가들 중 많은 수가 이들 계보와 직·간접적인 관련을 가지고 있다.

윤두서나 허련의 화맥 이외에도 화순의 문인 사호(沙湖) 송수면(1847∼1916) 또한 산수·사군자·화조 등 다양한 작품을 남겼다. 그의 ‘화접도십폭병풍’(花蝶圖十幅屛風)은 갖가지 종류의 나비를 사실적으로 표현하여 나비그림에서의 그의 명성을 유감없이 보여준다. 송수면의 회화는 그의 조카 염재(念齋) 송태회(1872∼1942)로 이어졌고, 남도 서예의 중심인물 설주 송운회(1874∼1965) 또한 같은 집안으로 호남 서화의 또 다른 흐름을 형성하였다.

뿐만 아니라 전북의 석정(石亭) 이정직(1841∼1910)은 실학적인 학문, 서예와 더불어 문인들의 의취가 담긴 담박한 화풍으로 19·20세기 전북 화단을 고아한 문인화의 세계로 이끌었다.

호남서화는 전통을 바탕으로 시대에 따라 새로운 변화에 대응하면서 역동적인 흐름을 이어왔다. 이러한 생명력으로 근대기에는 전통 문인화 뿐 아니라 오지호, 김환기, 천경자 등 일본 유학을 통해 새로운 화풍을 배워온 화가들에 이르기까지 빼어난 화가들을 배출함으로써 현대미술 전반의 발전에도 기여하였다.

이로 인해 근대기 ‘호남화단’은 다른 어느 지역보다 많은 화가들이 활동하였고, 또 그만큼 풍성한 성과를 이루었다. 이들 화가들의 작품에는 각각 모양과 빛깔은 다르지만 자신을 길러준 호남의 산과 들, 바다에서 얻은 다양한 감성이 담겨있다.

그럼에도 전통회화는 옛 대가들의 정신과 함께 화풍을 계승하는 특성 때문에 일면 고질화되고 개성 없는 화풍이 답습되어 온 면도 없지 않다.

그러나 공재 윤두서나 소치 허련 등이 한 시대를 이끌어간 것은 단지 전통을 잘 계승해서가 아니라 이를 바탕으로 새로운 전통을 창조했기 때문임을 잊어서는 안 된다. 그 전통은 당대에 그치지 않고 맥을 이어 현대로 이어지고 있다. 최근 일고 있는 수묵화에 대한 관심에 힘입어 호남의 서화가 현대화, 세계화를 이루고 또 다시 새 시대의 예술을 선도해 나갈 것을 기대한다.

*이선옥 ㈔호남지방문헌연구소 서화팀장

-전남대 호남학연구원 HK교수

-㈔호남지방문헌연구소 서화팀장

-광주시 문화재위원

-전남도 문화재전문위원

호남의 서화전통은 조선 숙종대에 활동했던 공재(恭齋) 윤두서(1668∼1715)로 거슬러 올라간다. 해남 녹우당에서 출생한 윤두서는 실학자로서 서화 뿐 아니라 천문, 지리, 수학, 금석 등 다방면에 관심을 가졌다. 진사시에 급제하였으나 당시 정치세력에서 소외된 남인계열이었던 그는 관계 진출을 포기하고 시·서·화로 일생을 보냈다.

이렇듯 풍속화와 사실 정신에 충실한 회화로 새 시대를 열었던 윤두서의 화풍은 그의 아들인 낙서(駱西) 윤덕희(1685∼1766)와 손자인 윤용(1708∼1740)에게로 가전되었다. 아들 윤덕희는 산수화에 있어서는 아버지를 따라 중기 화풍을 주로 하였지만, 당대 경향인 진경산수에도 관심을 가졌다. 인물화에서는 ‘마상부인’(馬上婦人)이나 ‘도석인물도’(道釋人物畵) 등 중국고사를 잘 다루었다. 손자인 윤용 또한 산수화에서는 윤두서에서 시작된 전통적인 경향을 보이나 나물바구니를 든 여인을 표현한 ‘협롱채춘’(挾籠採春)은 윤두서의 풍속화 ‘나물캐는 여인’의 전통을 이었다.

윤두서 일가의 회화와 실학사상은 강진에 유배와 있었던 다산 정약용(1762∼1836)에게도 영향을 미쳤다. 윤두서의 외증손인 정약용은 강진 유배때 외가인 녹우당을 왕래하며 서화와 서책 등을 참고하였다고 한다.

이후 정약용과 추사 김정희로 이어지는 실학의 흐름, 김정희와 진도 출신의 화가 소치 허련과의 관계는 간접적이나마 호남화단의 뿌리가 그만큼 깊었음을 보여준다.

오늘날 호남을 남종문인화의 고장으로 일컫게 하는 직접적인 계기는 소치(小癡) 허련(1809∼1892)이 있었기 때문이다. 초년에 해남 녹우당에 소장된 화첩을 보고 이에 감명받아 그림 공부를 시작한 허련은 대둔사 초의선사의 소개로 김정희의 문하에서 본격적인 그림수업을 받았다. 그리하여 김정희로부터 극찬을 받았고, 어전에서 5차례나 그림을 그릴 만큼 크게 인정을 받았다.

허련의 작품 중 초기작품은 구도나 필치에서 김정희 문하에서 익힌 남종문인화풍의 진수가 담겨있다. 이후 그의 회화세계를 보여주는 대표작은 ‘선면산수도’이다.

‘선면산수도’는 갈필의 필법과 거친 묵법, 그리고 담청색의 원산표현 등에서 그의 산수화의 특징이 드러난다. 이는 1866년에 진도에 귀향하여 세운 운림산방을 그린 것으로 추정된다. 실제 뒷산이나 산방의 모습과 꼭 닮은 것은 아니나, 부채모양에 따라 펼쳐진 산 위로 빽빽이 적은 글에는 은거하는 삶에 대한 염원이 담겨있기 때문이다. 이러한 독특한 풍격은 그가 화보를 바탕으로 남종문인화풍을 익혔으면서도 이를 자신의 화법으로 승화시켰음을 보여주는 것이다.

이러한 허련의 회화는 남도회화의 특징이 되어 호남에 전통회화의 꽃을 피우게 한 근간이 되었다. 소치 허련의 화풍은 아들인 미산(米山) 허형(1862∼1938)과 손자인 남농(南農) 허건(1908∼1987), 그리고 방손인 의재(毅齋) 허백련(1890∼1977)으로 이어지면서 남도회화의 주요 흐름을 형성하였다.

진도를 기반으로 하였던 허련과 허형 이후 허건은 목포에 정착해 수많은 제자들을 길렀고, 신남화라는 채색화풍을 발전시켰다. 허백련은 광주에서 연진회(鍊眞會)를 조직해 전통회화의 발전에 힘썼다.

이에 따라 남도는 진도와 목포, 광주가 이루는 회화의 3대 축을 중심으로 활발한 활동이 이루어졌다. 현재 활동하고 있는 이 지역 중견 작가들 중 많은 수가 이들 계보와 직·간접적인 관련을 가지고 있다.

윤두서나 허련의 화맥 이외에도 화순의 문인 사호(沙湖) 송수면(1847∼1916) 또한 산수·사군자·화조 등 다양한 작품을 남겼다. 그의 ‘화접도십폭병풍’(花蝶圖十幅屛風)은 갖가지 종류의 나비를 사실적으로 표현하여 나비그림에서의 그의 명성을 유감없이 보여준다. 송수면의 회화는 그의 조카 염재(念齋) 송태회(1872∼1942)로 이어졌고, 남도 서예의 중심인물 설주 송운회(1874∼1965) 또한 같은 집안으로 호남 서화의 또 다른 흐름을 형성하였다.

뿐만 아니라 전북의 석정(石亭) 이정직(1841∼1910)은 실학적인 학문, 서예와 더불어 문인들의 의취가 담긴 담박한 화풍으로 19·20세기 전북 화단을 고아한 문인화의 세계로 이끌었다.

호남서화는 전통을 바탕으로 시대에 따라 새로운 변화에 대응하면서 역동적인 흐름을 이어왔다. 이러한 생명력으로 근대기에는 전통 문인화 뿐 아니라 오지호, 김환기, 천경자 등 일본 유학을 통해 새로운 화풍을 배워온 화가들에 이르기까지 빼어난 화가들을 배출함으로써 현대미술 전반의 발전에도 기여하였다.

이로 인해 근대기 ‘호남화단’은 다른 어느 지역보다 많은 화가들이 활동하였고, 또 그만큼 풍성한 성과를 이루었다. 이들 화가들의 작품에는 각각 모양과 빛깔은 다르지만 자신을 길러준 호남의 산과 들, 바다에서 얻은 다양한 감성이 담겨있다.

그럼에도 전통회화는 옛 대가들의 정신과 함께 화풍을 계승하는 특성 때문에 일면 고질화되고 개성 없는 화풍이 답습되어 온 면도 없지 않다.

그러나 공재 윤두서나 소치 허련 등이 한 시대를 이끌어간 것은 단지 전통을 잘 계승해서가 아니라 이를 바탕으로 새로운 전통을 창조했기 때문임을 잊어서는 안 된다. 그 전통은 당대에 그치지 않고 맥을 이어 현대로 이어지고 있다. 최근 일고 있는 수묵화에 대한 관심에 힘입어 호남의 서화가 현대화, 세계화를 이루고 또 다시 새 시대의 예술을 선도해 나갈 것을 기대한다.

*이선옥 ㈔호남지방문헌연구소 서화팀장

-전남대 호남학연구원 HK교수

-㈔호남지방문헌연구소 서화팀장

-광주시 문화재위원

-전남도 문화재전문위원