임서(臨書)와 창작의 과정에서 얻는 희열

무등갤러리서 4~10일 고희전 여는 창혜 강영화 서화가

130작품 수록한 서화집 발간…개막식 4일 오후 5시30분

130작품 수록한 서화집 발간…개막식 4일 오후 5시30분

|

“이번 전시는 10년간의 학서(學書) 과정을 제 나름으로 표현해 본건데 작업 중 가장 큰 수확은 창작을 위한 기본을 꾸준이 닦는 데 있다는 걸 다시 깨달았습니다. 적당히 하는 게 아니라 이왕 할 바에는 치밀하게 하는 것이 정답이 아닐까 싶네요.”

고희(古稀)를 맞아 창혜(創惠) 강영화 서화가가 기념전을 갖는다. 광주예술의 거리 무등갤러리에서 4일부터 10일까지.(개막식은 4일 오후 5시30분)

이번 전시는 회갑전 이후 10년에 걸쳐 써온 신작들을 선보이는 자리다. 강 작가는 전시와 맞물려 평생의 역작 가운데 130여 점을 모아 서화집도 발간했다.

전시를 앞두고 강 작가와 그동안의 작품 활동, 이번에 펴낸 서화집, 향후 계획 등 여러 이야기를 나눴다.(작가가 잘 들을 수 없는 상황이어서 질문지를 매개로 인터뷰를 나눴다)

사실 서예는 일반적인 회화와 달리 고전에 대한 깊은 이해와 천착이 전제되어야 한다. 인문적인 사유와 성찰 없이는 의미있는 ‘작품’을 써내기 어렵다.

강 작가는 “제 작품은 갈겨쓰거나 화려한 기교보다는 근본은 지키면서 생각과 감정을 붓 끝에 모아 표현한다”며 “작업을 하는 동안에는 아무도 없는 공간에서 감정을 맘껏 쏟아낸다”고 밝혔다.

그는 오래 전 청각에 장애를 입어 잘 들을 수 없다. “초등학교 2학년 때부터 원인 모르게 청력이 소실되어 갔다”는 말에서 안타까움이 느껴졌다. 장애를 극복하고 자신만의 예술세계를 묵묵히 열어온 작가의 열정과 인고의 삶에 절로 고개가 숙여졌다. 예술은 보고 듣는 감각이 가장 중요한 바탕이 된다는 점을 감안하면 강 서예가가 견뎌왔을 지난한 시간을 가늠하기는 어려울 것 같다.

초등학교 때는 옆 친구의 노트를 보고 필기를 하고, 필담으로 의사소통을 하며 초, 중, 고, 대학교를 졸업했다.

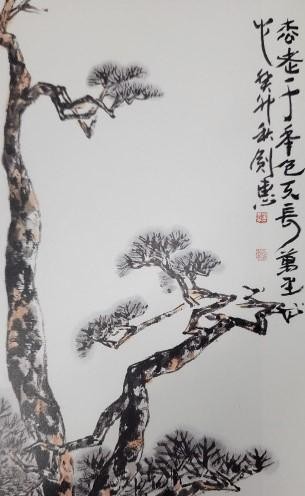

“대학(한양대) 시절 저에게 맞는 동아리로 ‘서예’를 선택했습니다. 그것이 계기가 돼 벌써 50년 되도록 붓을 잡고 있지요. 처음엔 그림을 그려볼까 해서 목포의 남농 선생님께 다녔는데, 도록에 나온 학정 선생님 작품(심전경작)에 끌려 화제를 배우면서 선생님이 별세할 때까지 인연을 이어왔죠.”

이번 서화집에 수록된 작품들은 한번쯤 새겨들을 법한 경구들이 적지 않다. 아마도 그 또한 험한 예술의 길을 걸어오며 반복해서 마음에 새기고 뜻을 헤아렸을 것이다.

채근담에 나오는 ‘菜根潭句’는 오늘의 세상에서 새겨들을 만하다. “청렴하면서도 능히 너그럽고, 어질면서도 능히 결단력이 있으며, 사리에 밝으면서도 까다롭게 밝히지 않고, 곧으면서도 지나치게 고치려만 하지 않는다면 이는 꿀 바른 음식이 지나치게 달지 않고, 해물이 지나치게 짜지 않음과 같으니 이것이 바로 아름다운 덕이다.”

이밖에 ‘서리가 내려도 소나무는 항상 푸르다’, ‘성경 시편 23편’ 등 주옥같은 명언을 특유의 필법으로 갈무리한 작품을 만날 수 있다.

강 작가는 오랫동안 예서체에 천착해 기본 3비(사신비, 예기비, 율영비)에 석문송, 장천비의 독특한 기분을 살렸다”며 “행초를 쓸 대도 무의식적으로 한간(韓簡)이 많은 비중을 차지했다”고 했다.

미술평론가 김찬호 경희대교육대학원 교수는 이번 개인전에 대해 “‘임서와 창작의 과정에서 얻는 희열’은 이번 전시를 통해 보여주고 있다”며 “임서한다는 것은 단순한 기술을 모방하는 것이 아니라 원작의 형식과 내용, 그리고 그 사이의 공간을 보는 여백을 모방하는 것이다”고 평한다.

향후 계획에 대한 질문에 강 작가는 앞으로 10년의 계획을 세워 더 나은 작품세계로 나아가고 싶다는 바람을 피력했다. 그동안 중앙, 지방에서 부지런히 활동을 했다. 예술에 정진하는 동안 “장애인이라는 사실을 의식하지 못할 정도로 정서적으로도 안정이 됐고 자연히 실력도 붙었다”는 것이다.

/박성천 기자 skypark@kwangju.co.kr

고희(古稀)를 맞아 창혜(創惠) 강영화 서화가가 기념전을 갖는다. 광주예술의 거리 무등갤러리에서 4일부터 10일까지.(개막식은 4일 오후 5시30분)

전시를 앞두고 강 작가와 그동안의 작품 활동, 이번에 펴낸 서화집, 향후 계획 등 여러 이야기를 나눴다.(작가가 잘 들을 수 없는 상황이어서 질문지를 매개로 인터뷰를 나눴다)

사실 서예는 일반적인 회화와 달리 고전에 대한 깊은 이해와 천착이 전제되어야 한다. 인문적인 사유와 성찰 없이는 의미있는 ‘작품’을 써내기 어렵다.

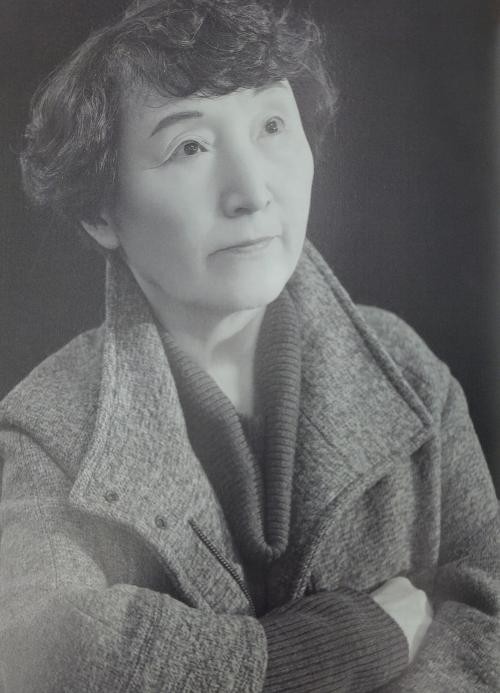

강영화 서화가. 서화집에 수록된 강 작가 사진. |

그는 오래 전 청각에 장애를 입어 잘 들을 수 없다. “초등학교 2학년 때부터 원인 모르게 청력이 소실되어 갔다”는 말에서 안타까움이 느껴졌다. 장애를 극복하고 자신만의 예술세계를 묵묵히 열어온 작가의 열정과 인고의 삶에 절로 고개가 숙여졌다. 예술은 보고 듣는 감각이 가장 중요한 바탕이 된다는 점을 감안하면 강 서예가가 견뎌왔을 지난한 시간을 가늠하기는 어려울 것 같다.

초등학교 때는 옆 친구의 노트를 보고 필기를 하고, 필담으로 의사소통을 하며 초, 중, 고, 대학교를 졸업했다.

“대학(한양대) 시절 저에게 맞는 동아리로 ‘서예’를 선택했습니다. 그것이 계기가 돼 벌써 50년 되도록 붓을 잡고 있지요. 처음엔 그림을 그려볼까 해서 목포의 남농 선생님께 다녔는데, 도록에 나온 학정 선생님 작품(심전경작)에 끌려 화제를 배우면서 선생님이 별세할 때까지 인연을 이어왔죠.”

이번 서화집에 수록된 작품들은 한번쯤 새겨들을 법한 경구들이 적지 않다. 아마도 그 또한 험한 예술의 길을 걸어오며 반복해서 마음에 새기고 뜻을 헤아렸을 것이다.

채근담에 나오는 ‘菜根潭句’는 오늘의 세상에서 새겨들을 만하다. “청렴하면서도 능히 너그럽고, 어질면서도 능히 결단력이 있으며, 사리에 밝으면서도 까다롭게 밝히지 않고, 곧으면서도 지나치게 고치려만 하지 않는다면 이는 꿀 바른 음식이 지나치게 달지 않고, 해물이 지나치게 짜지 않음과 같으니 이것이 바로 아름다운 덕이다.”

이밖에 ‘서리가 내려도 소나무는 항상 푸르다’, ‘성경 시편 23편’ 등 주옥같은 명언을 특유의 필법으로 갈무리한 작품을 만날 수 있다.

강 작가는 오랫동안 예서체에 천착해 기본 3비(사신비, 예기비, 율영비)에 석문송, 장천비의 독특한 기분을 살렸다”며 “행초를 쓸 대도 무의식적으로 한간(韓簡)이 많은 비중을 차지했다”고 했다.

미술평론가 김찬호 경희대교육대학원 교수는 이번 개인전에 대해 “‘임서와 창작의 과정에서 얻는 희열’은 이번 전시를 통해 보여주고 있다”며 “임서한다는 것은 단순한 기술을 모방하는 것이 아니라 원작의 형식과 내용, 그리고 그 사이의 공간을 보는 여백을 모방하는 것이다”고 평한다.

향후 계획에 대한 질문에 강 작가는 앞으로 10년의 계획을 세워 더 나은 작품세계로 나아가고 싶다는 바람을 피력했다. 그동안 중앙, 지방에서 부지런히 활동을 했다. 예술에 정진하는 동안 “장애인이라는 사실을 의식하지 못할 정도로 정서적으로도 안정이 됐고 자연히 실력도 붙었다”는 것이다.

/박성천 기자 skypark@kwangju.co.kr